Chapeau! Die fünf besten Schriftlichen Abschlussarbeiten

Mit dem Chapeau! Preis prämiert die Hochschule Luzern – Design Film Kunst herausragende schriftliche Abschlussarbeiten. Arbeiten, vor denen wir den Hut ziehen. Die diesjährigen Nominierungen zeichnen sich durch eine besondere Relevanz für gesellschaftliche Fragen aus, die mit hoher stilistischer Sorgfalt und einer innovativen wissenschaftlich-künstlerischen Forschungsmethodik untersucht werden.

Ob es um die ethischen Dimensionen des Filmens, um die Sichtbarmachung kolonialer Verflechtungen oder um die Neuentdeckung handwerklicher Traditionen geht – die nominierten Arbeiten eint ihre kritische Haltung gegenüber bestehenden Systemen und ihre Suche nach alternativen Wegen. Sie erkunden hybride Identitäten, hinterfragen Konsumgewohnheiten und entwickeln neue Formen der Wissensvermittlung.

Die nominierten Arbeiten sind mehr als Abschlussarbeiten – sie sind Seismographen für drängende Zeitfragen und zeigen exemplarisch, wie künstlerische Forschung gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Chapeau! würdigt fünf Arbeiten: vier aus dem Bachelor- und eine aus dem Masterbereich, die alle auf ihre Weise neue Wege des Denkens und Gestaltens bahnen.

Die Preise gehen 2025 an Leonie Berger (BA Video) und Fiona Zellweger (BA Data Design + Art)

Die Nominierten

Leonie Berger: Der Weg zum Anderen. Videoessay mit Dossier (BA Video)

Wenn ich dich filme, bedeutet das unweigerlich auch, dass ich dich ausbeute? Wie könnte eine andere Dokumentarfilmsprache aussehen, die nicht reibungslosen Konsum offeriert, sondern einen Reflexionsraum eröffnet, in dem wir unserer eigenen Verantwortung bewusst werden für das, was wir betrachten? In Form eines virtuos verwobenen Videoessays stellt sich Leonie Berger den unbequemen Fragen zur eigenen Filmpraxis und sucht im Dialog mit den eigenen Ängsten, den Essays von Harun Farocki, der Philosophie François Julliens und dem Kino Chantal Akermans neue Wege. Dabei entsteht ein komplexes Geflecht aus theoretischen und künstlerischen Bezügen, nachdenklich machend, aufrüttelnd und inspirierend. Leonies Videoessay wird damit selber zu einem Beispiel für eben jene neue Dokumentarfilmsprache, die sie finden möchte.

Text: Johannes Binotto

Fiona Zellweger: Visual/Text (BA Data Design + Art)

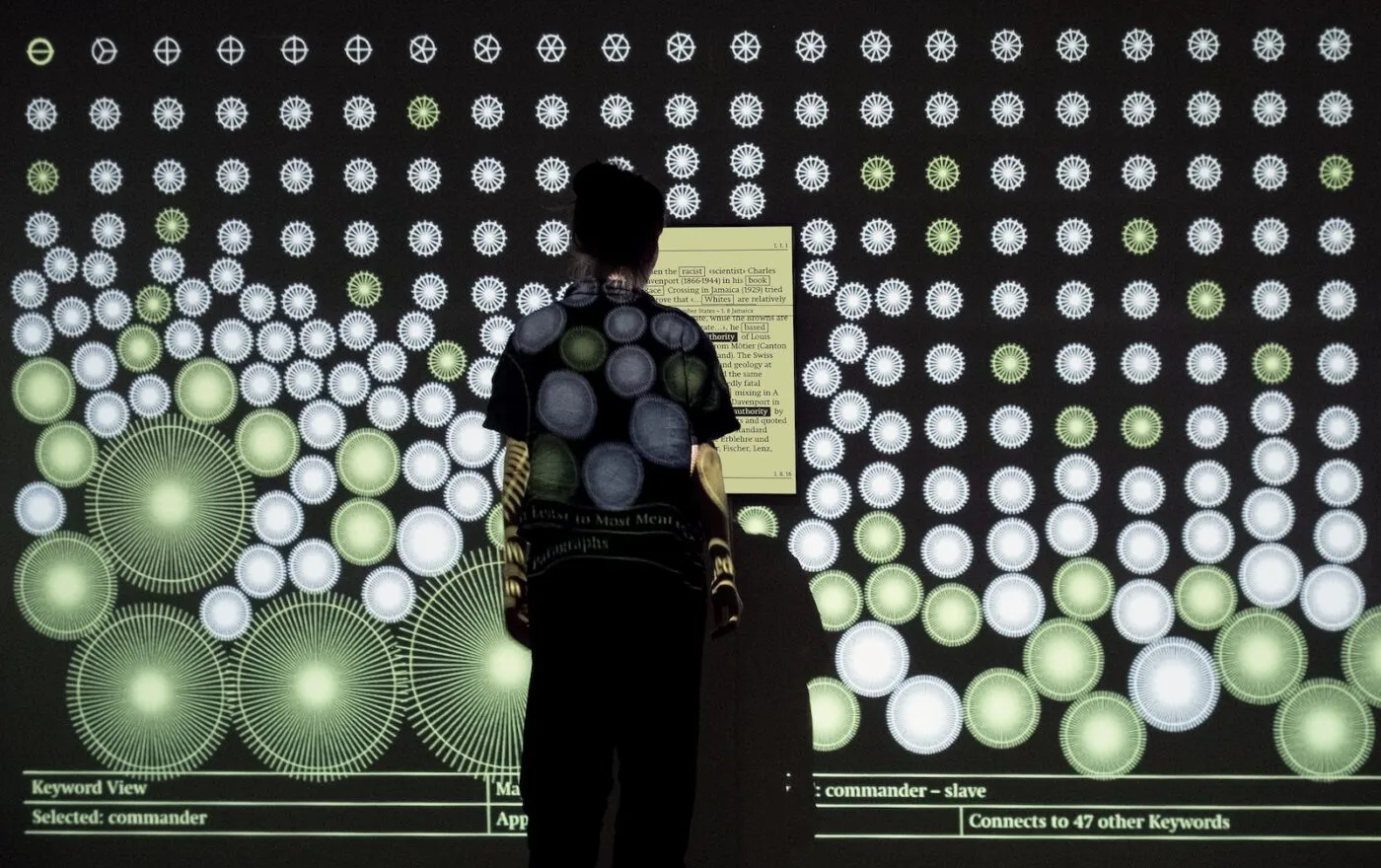

Wie lassen sich koloniale Verflechtungen der Schweiz, die in Archiven zwar textlich dokumentiert, bislang jedoch kaum als zusammenhängendes System sichtbar werden, visuell erfahrbar machen? Dieser Frage geht Fiona Zellweger exemplarisch am CARICOM Compilation Archive des Schweizer Historikers Hans Fässler nach.

Ausgehend vom umfangreichen Textkorpus dieses Archivs entwickelt und erprobt sie in ihrer Arbeit eine nicht-lineare, explorative Praxis der Texterschließung: Mit dem Ziel, strukturelle Zusammenhänge der kolonialen Vergangenheit als visuelle Muster aufzuzeigen und zu vermitteln, übersetzt sie lineare Archivtexte in interaktive, mehrdimensionale Visualisierungen, die historische Akteur:innen, Orte, Zeiträume und Warenströme auf eigene Weise miteinander verknüpfen.

Dabei entfaltet die Arbeit durch ihre spezifische Verbindung von Designforschung, digitaler Methodik und postkolonialer Kritik neue, kritisch-reflektierte Perspektiven auf koloniale Verflechtungen – und besticht durch konzeptionell-analytische Tiefe, gestalterisch-technologische Qualität und historisch-kritische Aktualität.

Text: Sebastian W. Hoggenmüller

Eva Nimke: In Lackschuhen das Schwarz suchend (BA Illustration Fiction)

Eva Nimkes essayistische Untersuchung «In Lackschuhen das Schwarz suchend» über die Farbe Schwarz ist erkenntnisreich, poetisch, humorvoll, verspielt und auch ästhetisch und abwechslungsreich gestaltet. Physikalische und biologische Gesetzmässigkeiten ergänzen linguistische und optische Überlegungen, Literatur und die Analyse zweier Comic Novels von Lorenzo Mattotti und Brecht Evens wechseln sich ab mit eigenen Beobachtungen, Reflexionen und gezeichneten Kommentaren.

Was haben die Lackschuhe des unbekannten Mannes in der Eisenbahn mit der Bewältigung von Angst zu tun? Aus wie vielen Farbtönen besteht die Farbe Schwarz? Was unterscheidet sie von der Dunkelheit? Nichts ist, wie es scheint. So lautet die leise Erkenntnis der vielschichtigen Annäherung an eine Farbe, die keine ist – und doch allem zugrunde liegt.

Text: Johanna Lier

Noah Loos: A Personal Matter—The Mediacy of Identity (BA Kunst & Vermittlung)

Der autoethnographische Essay von Noah Loos leistet dreierlei: Erstens eine sehr gründliches Studium relevanter theoretischer Konzepte und Begriffe zu hybriden Identitäten; zweitens eine gründliche Erforschung der eigenen Familiengeschichte, die weit übers Persönliche hinausführt in die globale Kolonialgeschichte. Und drittens eine sehr subtile Analyse der eigenen Arbeit im «Feld» des Herkunftsortes in Sri Lanka. Insbesondere diese Transformation der biographischen Frage zu einer ästhetischen Konstellation macht die Reife und Exzellenz dieser Arbeit aus. Es gelingt Noah Loos in einem beständigen Hin und Her von eigenen Erfahrungen und theoretischen Reflexionen zu zeigen, inwiefern Identität vermittelt, fraglich und doch unverzichtbar ist. Dabei sucht und findet er ein subtiles Gleichgewicht zwischen Erfahrungen grosser Verunsicherung in Bezug auf das eigene Selbstbild und den Entdeckungen eines kulturellen und ästhetischem Reichtums der hybriden Zugehörigkeit.

Text: Silvia Henke

Silvie Demont: Fäden ziehen (MA Kunst)

Silvie Demont hat für ihre StudioLab-Master Thesis mit dem Titel «Fäden ziehen» selbständige Schneider:innen in der Schweiz zu ihrer Arbeitssituation befragt. Das Metier der nicht-industriellen Schneiderei hierzulande ist prekär; die Arbeit Broterwerb und Leidenschaft zugleich. Silvie Demont gibt dieser Raum in ihrem textilen Buch. Es ist ein klares Statement gegen die «Fast Fashion»; deren Effekte auf den Schneider:innenberuf massiv sind was Material, Ressourcen und Arbeitsbedingungen anbelangt. Zugleich ist ihr von Stickereien durchwobenes Buch ein engagiertes Bekenntnis für das langsame, geduldig wiederholende handwerklich-künstlerische Arbeiten. «Fäden ziehen» dient als Metapher einer Arbeit, die rücksichtsvoll mit Material aber auch sorgfältig mit Arbeitenden umgeht. Dieses aus dem Material und der handwerklichen Arbeit Heraus-Denken und Argumentieren ist paradigmatisch. Liebevoll aufbereitet und mit Textildrucken ergänzt, geben die Interviews der Schneider:innen einen schönen Einblick in deren Arbeitsalltag und Eigenheiten. Abgestützt ist das Ganze durch aktuelle Debatten des neuen Materialismus, aber auch durch Diskurse rund um «unsichtbare Arbeit» und «Care» seitens feministischer Kritiker:innen. Diese herausragende Arbeit zeigt, dass Denken sich mit Arbeiten im Material wunderbar verknüpfen lässt. Und nicht zu vergessen: das Artist Buch ist mit 30 Grad waschbar …

Text: Sabine Gebhardt Fink

0 Kommentare