Mind the Gap – Warum die Medizin noch immer ein Frauenproblem hat

Jahrhundertelang orientierte sich die Medizin hauptsächlich am männlichen Körper als Referenzmodell. Diese einseitige Perspektive prägt bis heute, wie Krankheiten erforscht, diagnostiziert und behandelt werden – oft mit unterschiedlichen Ergebnissen für Männer und Frauen. Kunst und Design tragen dazu bei, eine öffentliche Debatte anzukurbeln und spezifische Lösungen zu entwickeln, um den Gender-Gap im Gesundheitssystem zu überwinden.

Eine Frau liegt bewusstlos auf dem Sofa. Der Arzt greift zu seinem bewährten Mittel: ein Fläschchen mit stechend riechenden Salzen. Er hält es ihr unter die Nase und wartet auf die erste Regung … Die medizinische Theorie hinter dieser im 19. Jahrhundert verbreiteten Methode ging auf Hippokrates zurück, der lehrte, dass die Gebärmutter durch den weiblichen Körper wandere wie ein ruheloses Tier. Gerät sie an die falsche Stelle, entstünden Hysterie, Ohnmachtsanfälle und allerlei weibliche Leiden. Starke Gerüche – so die Logik – würden das verirrte Organ wieder an ihren ursprünglichen Platz locken.

Solche antiken Ideen blieben jahrhundertelang einflussreich, wobei Begriffe wie Hysteria erst in der Moderne auftauchten. Einflussreiche Ärzte wie William Tyler Smith (1815–1873) und Martin Luther Holbrook (1831–1902) betonten die zentrale Rolle der Gebärmutter für die weibliche Gesundheit. Auch die Eierstöcke wurden als «Lehrmeister» des weiblichen Fortpflanzungssystems angesehen, und die Ovariotomie (chirurgische Entfernung der Eierstöcke) wurde zur Behandlung psychischer und emotionaler Störungen praktiziert.

Dazu kommt, dass Frauen als «kleine Männer» galten – anatomisch und physiologisch gleich, nur mit anderen Fortpflanzungsorganen. Aristoteles bezeichnete Frauen gar als «verstümmelte Männer» – eine Sichtweise, die das medizinische Denken ebenfalls über Jahrhunderte prägte. Mehr als 2000 Jahre später besteht das Problem, dass die moderne Medizin von Männern für Männer entwickelt wurde, noch immer, hat aber neue Dimensionen erfahren.

Die fehlende Hälfte

Es ist kein Geheimnis, dass Frauen in klinischen Studien unterrepräsentiert sind, obwohl sie die Hälfte der Weltbevölkerung stellen. Ein Grund dafür findet sich in der sogenannten Contergan-Tragödie. Contergan war ein Medikament gegen Schwangerschaftsübelkeit, das in den Jahren 1958 bis 1962 bei bis zu 10 000 Neugeborenen in 48 Ländern Missbildungen verursachte und für eine unbekannte Zahl an Totgeburten verantwortlich war. In den USA führte dieser Skandal zu verschärften Richtlinien, und 1977 schloss die Food and Drug Administration Frauen im gebärfähigen Alter weitgehend von klinischen Studien aus. Was als Schutzmassnahme gedacht war, wurde zum systematischen Ausschluss.

Man möchte davon ausgehen, dass dieser Missstand mittlerweile erkannt und gelöst wurde. Dem ist nicht so, wie die Gynäkologin und Unternehmensberaterin Tanja Volm auf unsere Nachfrage hin erklärt. Als eine Herausforderung nennt sie etwa den weiblichen Zyklus, der einen Einfluss auf die Wirksamkeit von Medikamenten haben kann. Auch die Möglichkeit einer Schwangerschaft muss bei Studienteilnehmerinnen ausgeschlossen werden. Der einfachere – und günstigere – Weg ist deshalb noch heute, die Frauen bei der Forschung wegzulassen.

Besonders prägnant ist diese Tendenz, wenn es schnell gehen muss, wie beispielsweise während der Pandemie, als neue Impfstoffe erforscht wurden. Tanja Volm weist zudem darauf hin, dass Frauen weniger bereitwillig an Studien teilnehmen. Eigentlich ist es ein Paradoxon: Gerade weil Frauen sich im Durchschnitt mehr um ihre Gesundheit kümmern als Männer, ist es schwieriger, sie für Studien zu gewinnen.

Diagnose: Frau

Nirgendwo werden die fehlenden Daten aus der weiblichen Bevölkerung deutlicher als beim Herzinfarkt. Das klassische Bild – der Mann, der sich plötzlich an die Brust fasst und zusammenbricht – stammt aus jahrzehntelanger Forschung an männlichen Patienten. Doch Frauen erleben Herzinfarkte oft anders: diffuse Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Müdigkeit. Symptome, die schnell als «typisch weiblich» verharmlost und abgetan werden.

Die Folgen sind dramatisch: Frauen erhalten später die richtige Diagnose, werden seltener optimal behandelt und haben eine höhere Sterblichkeitsrate. Und dies, obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch bei Frauen die häufigste Todesursache sind. Ein US-Forschungsteam analysierte die Daten von 1433 klinischen Studien und fand, dass nur 41 Prozent der Probanden Frauen waren.

Diese medizinische Ungleichbehandlung beschäftigt auch Anouk Bachofner, Absolventin des Bachelor Data Design + Art.

In ihrer Abschlussarbeit Diagnose: Frau entwickelte sie ein Serie datenbasierter Informationsposter für Arztpraxen. Zwischen sachlicher Aufklärung und visueller Sensibilisierung schafft sie Raum für Empowerment und macht geschlechterspezifische Ungleichheiten in der Schweizer Gesundheitsversorgung sichtbar.

Unsichtbarkeit im Alter

Der Gender-Bias in der Medizin beschränkt sich nicht nur auf die Forschung. Grundlegende Körperfunktionen und ganze Lebensphasen von Frauen werden tabuisiert oder ignoriert. So gilt die Menstruation in vielen Kulturen noch immer als unrein oder schmutzig. Regelschmerzen werden bagatellisiert, obwohl sie bei manchen Frauen so stark sind, dass sie arbeitsunfähig werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Menopause. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung durchlebt sie, wobei 75 Prozent der Frauen berichten, dass die Wechseljahre ihr Leben erheblich beeinträchtigen. Trotzdem ist das Thema von Stigma und Schweigen umgeben. Was dazu führt, dass Bildungslücken und mangelnde Aufklärung den Zugang zu angemessener Behandlung und psychosozialer Unterstützung beschränken.

Hier setzt die Abschlussarbeit The Menopause Mindset von Idoia Paucar Herrera an, ein hybrides Unterstützungssystem für Frauen, ihre Familien und Partner:innen, das digitale und analoge Berührungspunkte kombiniert.

Das Toolkit besteht aus Journal, geführten Übungen und Gesprächskarten sowie einer App mit personalisierten Modulen der Kognitiven Verhaltenstherapie.

Damit will die Absolventin des Master Service Design das Stigma reduzieren und offene Kommunikation fördern. Erste Tests zeigten, dass durch das Unterstützungssystem Angst reduziert wird, alle Beteiligten Ermächtigung erfahren und die Bereitschaft wächst, sich den Veränderungen der Menopause mit Klarheit und Mitgefühl zu stellen.

Unterschätzte Erkrankungen

Eines der drastischsten Beispiele für die Vernachlässigung von Frauengesundheit ist die Endometriose, von der jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter betroffen ist. Dabei wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, ausserhalb der Gebärmutter und verursacht oft unerträgliche Schmerzen.

Die Folgen sind aber nicht nur körperlicher Natur: Auch Erschöpfung, eingeschränkte Lebensqualität und in vielen Fällen Unfruchtbarkeit können resultieren. Trotz ihrer Häufigkeit ist Endometriose bis heute eine weitgehend unerforschte Krankheit. Im Durchschnitt dauert es acht bis zwölf Jahre, bis Frauen die richtige Diagnose erhalten. Ihre Schmerzen werden oft als Regelschmerzen abgetan oder psychosomatisiert.

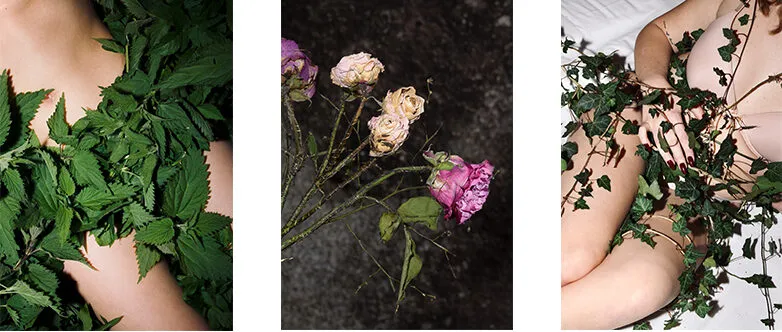

Evelyn Nietlisbach, Absolventin des Bachelor Camera Arts, widmete ihre Bachelorarbeit Silent Suffering diesem unsichtbaren Leiden. Mit Fotografien und Videos gibt sie betroffenen Frauen eine Stimme und stärkt das öffentliche Bewusstsein für die Krankheit. Sie zeigt den Alltag mit der chronischen Erkrankung auf, den Umgang mit Schmerzen und Erschöpfung, aber auch die Stärke dieser Frauen.

Gendermedizin: Unterschiede Erkennen

Um die geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten zu fördern, wurde in den 1990er-Jahren die Gendermedizin entwickelt. Allerdings kämpft sie mit gesellschaftlichen und akademischen Hindernissen, die weit über die Medizin hinausreichen. Tanja Volm, die ein Modul zu Gendermedizin an der Universität Luzern leitet, sieht eine grosse Herausforderung in der interdisziplinären Natur des Feldes, wobei die Soziologie bereits viel weiter fortgeschritten ist. Ausserdem ist die Wahrnehmung durch deutliche Generationsunterschiede geprägt und es mangelt an akademischer Anerkennung. Der Disziplin haftet noch immer ein negatives Image an und sie wird nicht als vollwertige Wissenschaft betrachtet. Dozent:innen für das Fach zu

gewinnen, gestaltet sich deshalb schwierig.

Komplex ist auch der scheinbare Widerspruch zwischen Gleichberechtigung und Gendermedizin. Während Gleichberechtigung die gleiche Behandlung der Geschlechter fordert – etwa gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit –, verlangt die Gendermedizin das Gegenteil: die bewusste Anerkennung von Geschlechtsunterschieden und entsprechend andere Behandlungen. Gendermedizin ist deswegen keine «Frauenmedizin», sondern eine faire, zeitgemässe Vorgehensweise, die die angemessene Behandlung unterschiedlicher Bedürfnisse von Menschen aller Geschlechter anbieten will. Nur so erhalten auch Frauen – von non-binären Personen ganz zu schweigen – jene Prophylaxen, Diagnosen und Therapien, die ihnen zustehen.

Die Lücke schliessen

Von Hippokrates’ wandernder Gebärmutter bis zum modernen Gender Health Gap – die Medizin hat zwar einen langen Weg zurückgelegt, doch ist die Reise noch lange nicht beendet. Die Herausforderung liegt nicht nur darin, Frauen in klinische Studien zu integrieren, sondern ein Gesundheitssystem zu schaffen, das Unterschiede anerkennt, ohne Ungleichheiten zu perpetuieren.

Design und Kunst mit ihren Denkweisen, Produkten,Werken, Räumen, Prozessen, Visualisierungen und Dienstleistun-gen zeigen, wie sie einen Beitrag zum Gesundheitssystem undWohlbefinden der Menschen leisten können. Zunehmend arbei-ten sie in inter- und transdisziplinären Settings mit Akteur:innenaus Gesundheit, Politik und Wirtschaft, um den aktuellen undkünftigen systemischen Herausforderungen des Zusammenle-bens gemeinsam zu begegnen … In diesem Fall lautet die Deviseeindeutig: Mind the gap!

Autor:innen:

Mònica Gaspar studierte Kunstgeschichte in Barcelona und Cultural and Gender Studies in Zürich. Als Kuratorin, Autorin und Forscherin untersucht sie handwerkliche Praktiken als spekulatives und soziomaterielles Handlungsfeld. Derzeit promoviert sie an der Akademie der bildenden Künste Wien über Designausstellungen als Forschungsdispositiv. Sie ist Dozentin für Contextual Practice an der Hochschule Luzern – Design Film Kunst und Mitglied des Kernteams des interdisziplinären Netzwerks Gesundheit.

Christian Schnellmann studierte Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Bern und Paris. Sein Weg führte über Stationen als Werbetexter, als Verantwortlicher der Online-Kommunikation des Kunstmuseums Bern sowie als selbstständiger Game Designer und Kurator. Heute leitet er den Newsroom der Hochschule Luzern – Design Film Kunst und forscht und lehrt im Bereich Augmented und Mixed Reality.

0 Kommentare