Baukultur und Bauen im Bestand,

Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz

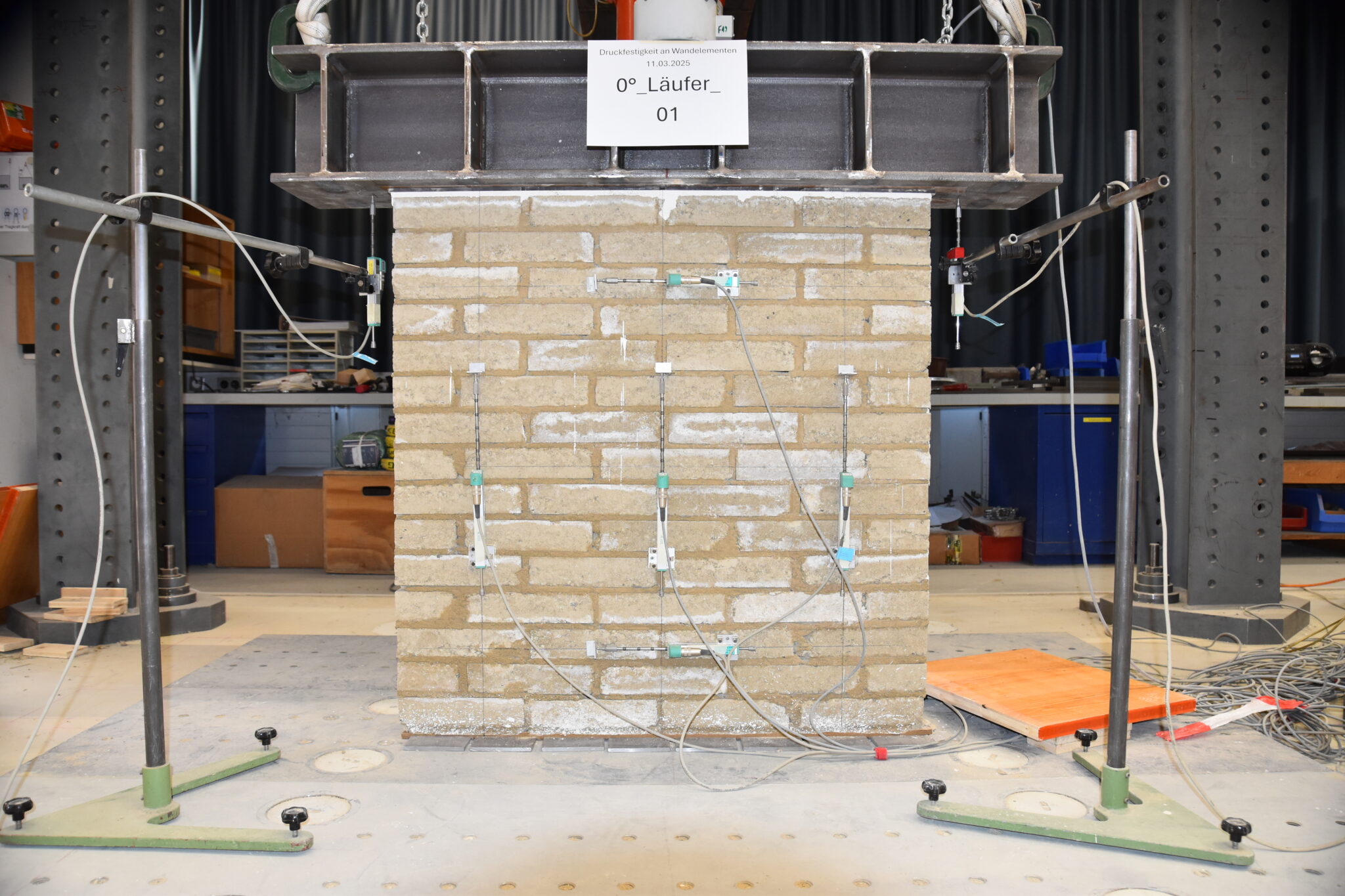

Lehm auf dem Prüfstand

Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der Welt. Und ressourcenschonend. Lange unterschätzt, erhält er aktuell neue Aufmerksamkeit. Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur erforscht, wie das traditionelle Material in die moderne Baupraxis eingebunden werden kann. Mittendrin: Iris Durrer und ihre Masterarbeit.

In vielen Regionen der Welt, auch in der Schweiz, wurde traditionell mit Lehm gebaut. Trotz seiner langen Geschichte steht der moderne Lehmbau in der Schweiz noch ganz am Anfang. Viele traditionelle Bauweisen wurden nicht systematisch dokumentiert. Was fehlt, sind verlässliche Materialkennwerte für industriell hergestellte Baulehmmischungen, um skalierbar und zuverlässig mit Lehmbaustoffen planen und bemessen zu können. Genau dort setzt die aktuelle Forschung am Institut für Bauingenieurwesen an.

Was ist Baulehm?

Baulehm ist ein Gemisch aus Kies, Sand, Silt und Ton, wobei der Ton als natürliches Bindemittel wirkt, das die Bestandteile zusammenhält. Lehmbaustoffe werden nicht gebrannt, sondern lediglich getrocknet, was sie besonders energieeffizient macht. Natürlich vorkommender Lehm entsteht aus verwittertem Fest- oder Lockergestein, das durch Ablagerung und Umverteilung im Lauf der Zeit verändert wurde. Er ist nahezu überall im oberen Bereich der Erdkruste vorhanden – ein natürlich vorkommender und lokal verfügbarer Rohstoff.

Grundlagen für den industriellen Lehmbau

Ein kleiner Teil dieser Forschung ist die Masterarbeit von Iris Durrer. Darin geht es um die Tragfähigkeit von Lehmsteinmauerwerk und wie diese zuverlässig bemessen werden kann. Eingebettet ist die Arbeit in das Innosuisse-Flagship-Projekt Think Earth, das in der Schweiz Wissen zum nachhaltigen Bauen mit Lehm und Holz vorantreibt. Iris Masterarbeit ist ein erster Schritt, um die Grundlagen für eine zuverlässige industrielle Nutzung des Baustoffs bereitzustellen.

Experimentelle Versuche in verschiedenen Dimensionen:

- Im ersten Schritt untersuchte sie die Druckfestigkeit der einzelnen Mauerwerkskomponenten – Lehmstein und Lehmmörtel.

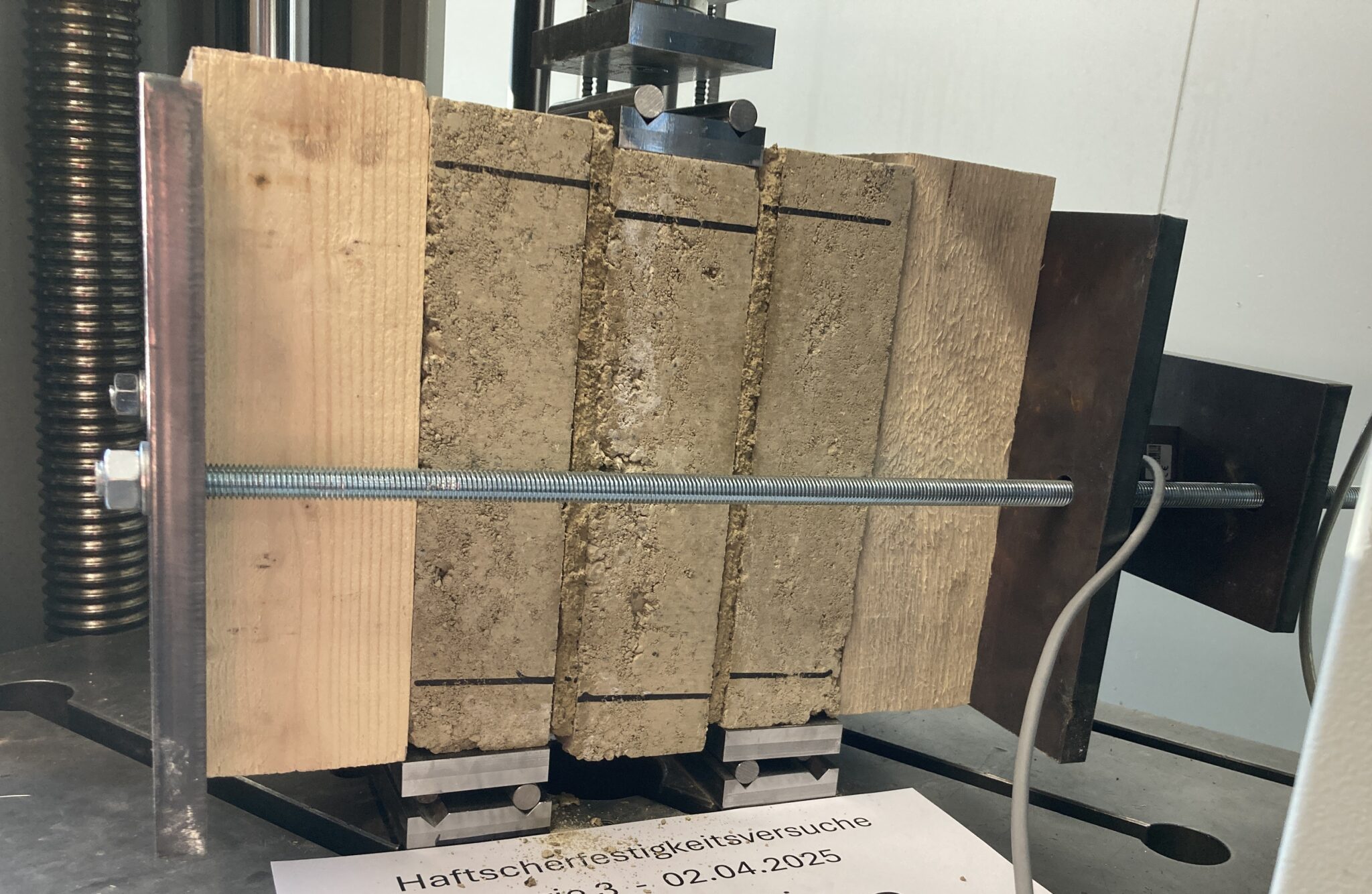

- In der zweiten Versuchsreihe ging es um das Verbundverhalten: Wie arbeiten der Stein und der Mörtel zusammen? Dazu wurden sogenannte Haftscherfestigkeitsversuche an Dreisteinkörpern durchgeführt.

- Der anspruchsvollste Teil war die dritte Versuchsreihe an ganzen Wandelementen, bei denen sie die Druckfestigkeit senkrecht zu den Lagerfugen sowie bei geneigten Lagerfugen ermittelt hat.

Eine Anstrengung, die sich lohnt

So kommt es, dass Iris Durrer an einem Sommertag vor einer kaputten Lehmsteinmauer steht und sich freut. Für diesen Moment hat sie wochenlang geschuftet. Hat Mörtel angerührt, Prüfkörper hergestellt, Mauern gebaut. Hat ihre Versuche bis ins letzte Detail geplant und dokumentiert. Alles für ihre Masterarbeit und für das grössere Ziel, Lehm langfristig in der Baupraxis einzusetzen.

«Die Laborarbeit war körperlich anstrengender, als ich anfangs gedacht hatte», sagt Iris Durrer. Aber die Versuche im Labor haben sie auch gefesselt. «Die Spannung steigt, kurz bevor ein Bauteil versagt», erzählt sie. «Man hört vielleicht ein erstes Knacken, und dann wird sichtbar, welche unsichtbaren Kräfte zuvor im Inneren gewirkt haben.» Der Augenblick, in dem aus Theorie ein sichtbares Ereignis wird, sei einer der faszinierendsten Aspekte von Forschung, findet Iris Durrer. Und wertvoll: Ihre Ergebnisse liefern Hinweise auf das Bruchverhalten, Gleiteffekte und das Verformungsvermögen von Lehmsteinmauerwerk. Diese Eigenschaften sind später für die sichere Bemessung relevant.

Fünf Jahre bis zur Baupraxis?

Ihre Arbeit am Baustoff Lehm setzt sie nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bauingenieurwesen fort. «Obwohl der Lehmbau auf eine lange Tradition zurückblickt, fehlt uns systematisches Wissen», sagt Iris Durrer. Früher hat man das Material einfach in der Hand zerrieben (oder sogar in den Mund genommen), um es zu prüfen. Das reicht heute nicht mehr: Für eine industrielle Anwendung braucht es wissenschaftlich fundierte Daten und standardisierte Prüfverfahren. «Im Vergleich zum Beton steht der Lehmbau noch am Anfang», sagt die Forscherin. Doch das ändert sich derzeit rasant.

Lehmsteine, Stampflehm und Gusslehm im Vergleich:

Lehmsteine

Vorgefertigte Steine

(geformt oder gepresst und getrocknet, nicht gebrannt), werden mit Mörtel zu einem Mauerwerk zusammengefügt.

Vorteile:

- Einfache Handhabung (ähnlich wie herkömmliches Mauerwerk)

- Kann ohne Schalung erstellt werden

- In Deutschland für vertikal tragende Wände normiert

Forschung:

- Untersuchungen für den Einsatz als vertikal tragende und aussteifende Wände

- Normierung für die Schweiz

Stampflehm

Eine erdfeuchte Lehmmischung wird schichtweise in eine Schalung eingebracht und verdichtet (gestampft). Das Bauteil wird anschliessend getrocknet.

Vorteile:

- Frühfestigkeit vorhanden (kann sofort ausgeschalt werden, geringere Trocknungszeit)

- Geeigneter Aushub kann direkt verwendet werden

- In der Architektur geschätzte Ästhetik (als traditioneller und handwerklicher Baustoff)

Forschung:

- Untersuchungen für den Einsatz als vertikal tragende und aussteifende Wände

- Untersuchungen für den Einsatz in Decken

- Elementbauweise

- Normierung für die Schweiz

- Verdichtung mittels

- (Stampf-) Roboter

Gusslehm

Eine Lehmmischung wird verflüssigt und zähflüssig in eine Schalung gegossen. Verdichtet wird mit einer Vibrier-Nadel (Vorgehen analog zu Beton).

Vorteile:

- Nutzung der vorhandenen Infrastruktur der Betonindustrie

- Herstellungsprozesse von Gusslehmbauteilen sind industriell skalierbar

- Lehmmischungen nach Eigenschaften

Forschung:

- Untersuchungen für den Einsatz als vertikal tragende und aussteifende Wände

- Untersuchungen für den Einsatz in Decken

- Elementbauweise

- Wirtschaftliche Trocknung

- Normierung für die Schweiz

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.