Wenn die Alpen beben – was Gemeinden heute aus Mattmark lernen können

Extreme Ereignisse in den alpinen Regionen nehmen zu. Hochwasser, Hangrutsche und Gletscherabbrüche prägen zunehmend die Gegenwart. Der Blick zurück auf das Unglück von Mattmark im Jahr 1965 zeigt, wie tiefgreifend solche Ereignisse Gemeinschaften erschüttern und was sie künftigen Generationen über Verantwortung, Erinnerung und strategisches Handeln lehren.

Zum 50. Jahrestag hat die Historikerin Elisabeth Joris in einem Sammelband neue Perspektiven auf die Katastrophe eröffnet. Sie dokumentiert nicht nur den Gletscherabbruch, der 88 Menschen das Leben kostete, sondern auch den langen Schatten, den dieses Ereignis auf die betroffene Region warf. Die Katastrophe von Mattmark steht exemplarisch für die Verletzlichkeit alpiner Lebensräume. Auch spätere Ereignisse wie die Überschwemmung von Brig 1993 oder die Zerstörung des Dorfes Blatten im Oberwallis dieses Jahr belegen, dass die Alpenregion immer wieder an ihre Grenzen geführt wird; mit kleineren Opferzahlen, aber anhaltenden seelischen Spuren. Joris macht deutlich, dass gerade die psychischen und sozialen Folgen solcher Ereignisse tief wirken und durch fehlende Verantwortungsübernahme oft noch verstärkt werden.

Die Analysen im Sammelband zeigen, dass es bei der Bewältigung von Katastrophen nicht allein um Technik, Planung und Schutzbauten gehen kann. Gemeindestrategien müssen das Soziale und Kulturelle ebenso berücksichtigen wie das Physische. Der Umgang mit dem Erlebten – die Verarbeitung, das Erinnern und das Lernen daraus – ist ein kollektiver Prozess, der bewusst gestaltet werden sollte.

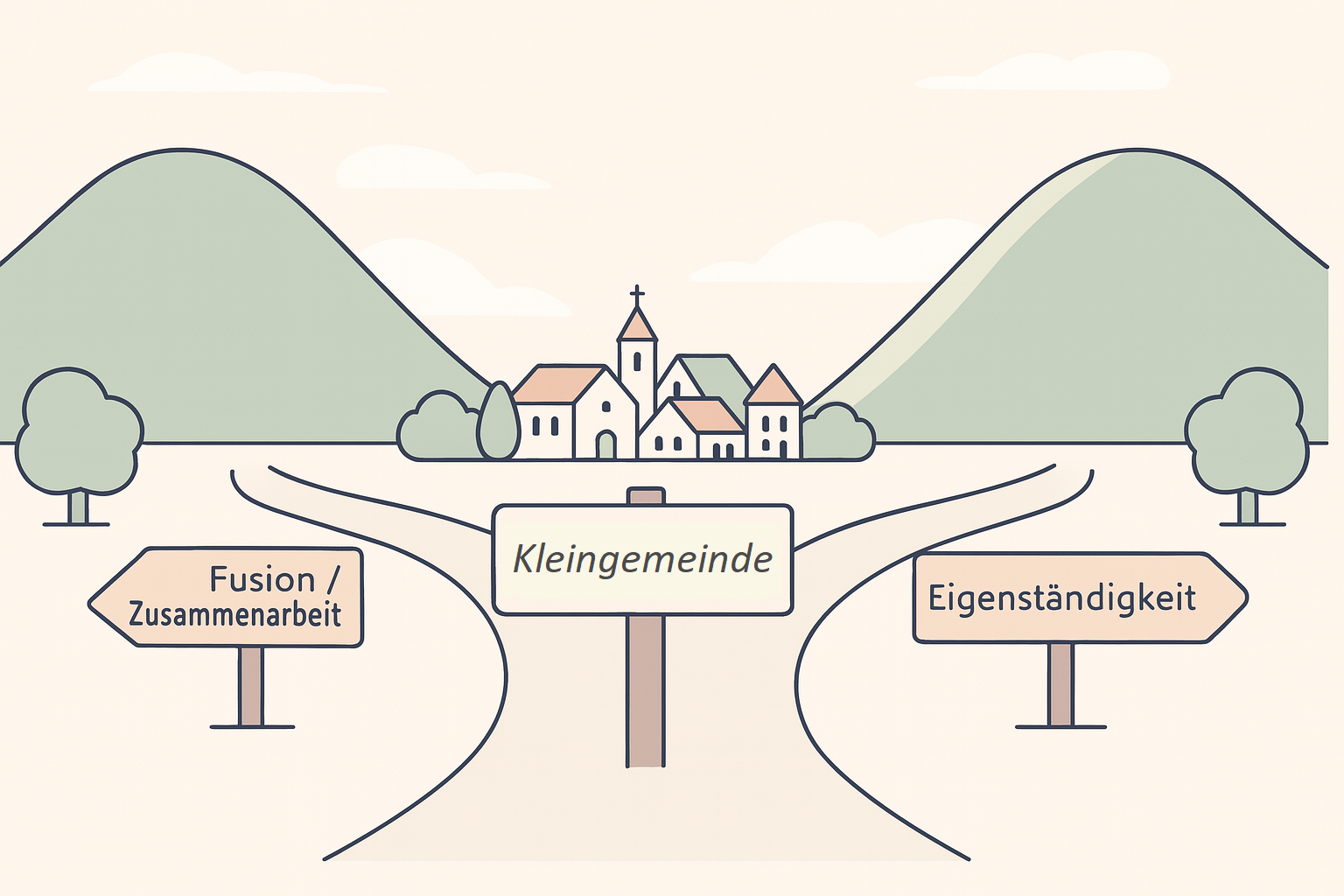

Was bedeutet das für die Gemeinden?

Resilienz entsteht durch Gemeinschaft. Wer vorausschauend handeln will, muss den Aufbau einer Erinnerungskultur als Teil der strategischen Planung verstehen. Dazu gehört, dass alle relevanten Gruppen von Betroffenen einbezogen werden und auch unangenehme Tatsachen nicht verdrängt werden. Nur so können Vertrauen und Handlungsfähigkeit nach einem Ereignis wiederhergestellt werden.

Auch die Frage der Verantwortung spielt eine zentrale Rolle. Der Freispruch der Verantwortlichen im Fall Mattmark zeigt, wie stark die gesellschaftliche Wahrnehmung von Schuld und Verantwortung das kollektive Gedächtnis prägt. Gemeinden sollten daraus lernen, dass Transparenz, Kommunikation und Verantwortlichkeit zentrale Elemente jeder Strategie zur Katastrophenvorsorge sind.

Schliesslich erfordert eine vorausschauende Gemeindepolitik den Dialog mit Wissenschaft und Praxis. Nur auf der Basis aktueller Erkenntnisse zu Gefahrenvermeidung, Klimaanpassung und eben sozialer Resilienz lassen sich wirksame Massnahmen planen. Die Vergangenheit liefert dafür wertvolle Hinweise: Sie zeigt, wie tief Katastrophen in das Gefüge einer Gemeinde eingreifen, und dass Bewältigung mehr ist als Wiederaufbau.

Die Zerstörung des Dorfes Blatten – 50 Jahre nach der Katastrophe von Mattmark – erinnert uns daran, dass die Alpendörfer und -städte besonders verletzlich sind. Wer regiert, sollte sich darauf vorbereiten, um die negativen Folgen zu minimieren.

Veröffentlicht am: 7. Oktober 2025

Weiterführende Literatur:

Link zum Buch «Mattmark 1965» von Elisabeth Joris inklusive Leseprobe.

Autor: Ludwig Zurbriggen

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.