13. Dezember 2021

Smart Cities – Männersache und fehlende Partizipation

Ethische und soziale Aspekte in Bezug auf Smart Cities werden kleingeredet oder zu wenig beach-tet. Die weit verbreitete Meinung zu Smart Cities ist, dass vor allem technologischer Fortschritt und Digitalisierung eine «smarte» City ausmachen. Fachexpertinnen und Fachexperten haben auch dazu eine klare Meinung und widersprechen dieser These. Was «smart» wirklich bedeutet – oder eben nicht.

Studentischer Beitrag aus dem MAS Immobilienmanagement

Von Andreas Walker und Ruedi Eicher

Stadt der Zukunft

«Smart City» wird als Sammelbegriff für eine gesamtheitliche Städteentwicklung genutzt. Städte sollen effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozialer gestaltet werden. Die Partizipation aller Beteiligten und die intelligente Vernetzung ermöglichen dynamischere, sicherere und resilientere Städte. Dank der Verknüpfung von Informations- und Kommunikationssystemen in Gebäuden, Arealen und Städten soll eine hohe Lebensqualität bei minimalem Ressourcenverbrauch erzielt werden (SBB AG, 2021). Die Potenziale einer Smart City entfalten sich im Rahmen eines sozialen und kooperativen Beziehungsgeflechtes zwischen Bürger, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (Riedle, 2021).

«Für mich sieht eine Smart City aus wie heute: eine grüne, lebenswerte Stadt, jedoch technisch unterstützt, damit im Zuge des Bevölkerungswachstums noch ein paar Leute mehr reinpassen und sich dennoch alle wohlfühlen», sagt Anja Riedle, Mitgründerin des Smart City Labs Basel und Leiterin Smart City bei der SBB.

Wenn Urbanisierung Ängste schürt

Die wesentlichen Gründe für die Entwicklung von Smart Cities sind Bevölkerungswachstum, Klimawandel und demografische Entwicklung. Das zeigt sich insbesondere in der Urbanisierung. «Städte können nicht gleich schnell wachsen, wie Menschen in die Städte zuwandern. Die bestehenden physischen Infrastrukturen gilt es deshalb besser zu nutzen», sagt Anja Riedle.

Der Anteil der urbanen Weltbevölkerung betrug 1995 gemäss der UNO 45%. Im Jahr 2015 waren es bereits 54%. Laut den Prognosen werden es 2035 bereits 62% sein. Zum ersten Mal in der Geschichte lebten 2007 weltweit mehr Menschen in städtischen Gebieten als auf dem Land. Der Drang der Menschen, in die Städte zu ziehen, hat mit deren grossen Vorteilen und der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Für den Wohlstand ist die Urbanisierung nicht nur eine grosse Chance, sondern eine unverzichtbare Bedingung (Rühli, 2017).

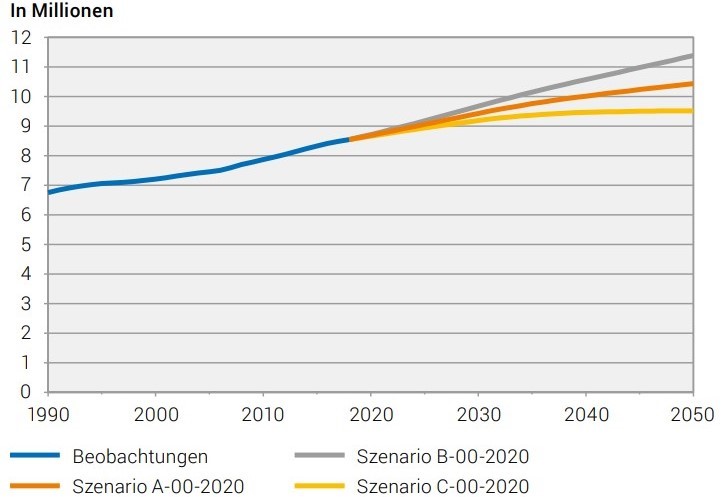

Studien des Bundes zeigen auf, dass das Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahrzehnten stark zunimmt und dementsprechend muss unsere Infrastruktur vorbereitet und angepasst werden.

Die Herausforderung ist, dass sich die zusätzlichen Einwohner nicht in Einfamilienhäuschen über das ganze Mittelland verstreuen und zur Arbeit in die Städte pendeln, sondern dass sie sich in einer leistungsfähigen, attraktiven und verdichteten Stadt ansiedeln – einer Smart City. Ob die Schweiz nun zehn oder elf Millionen Einwohner verträgt, ist letztendlich eine Frage, wie die höhere Dichte organisiert wird. Möglich ist es. Die Technologien und Expertisen für ökonomische, ökologische und zukunftsweisende Städte sind vorhanden, damit die Schweiz diese Herausforderungen bewältigen kann (Rühli, 2017).

Wer die Verbauung der letzten Grünräume im Mittelland und die Gefährdung der alpinen Freiräume jedoch befürchtet, dem helfen folgende Gedankenspiele: Würde New York an die Stelle von Zürich, London an die Stelle von Basel, Berlin an die Stelle von Bern, Paris an die Stelle von Genf und Barcelona an die Stelle von Lugano gesetzt, würden in der Schweiz, alleine auf dieser Fläche, 24 Millionen Einwohner leben können. In den restlichen Gebieten hätte es immer noch genügend Platz für die Pflege traditioneller, von «Dichtestress» verschonter Lebensstile, für reichlich Agrarland, für Naherholungsgebiete und für die dünn besiedelten Berglandschaften (Rühli, 2017).

Die 29-Millionen Schweiz; © Rühli Lukas; Quelle: (Rühli, 2017)

Die Digitalisierung kommt nicht in der Zukunft, sondern passiert jetzt

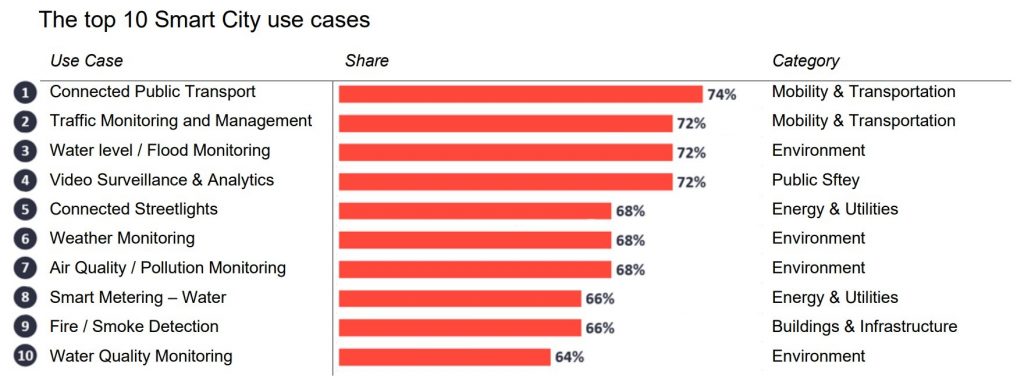

Dank Verknüpfungen von Informations- und Kommunikationssystemen in Gebäuden, Arealen und Städten soll eine hohe Lebensqualität bei minimalem Ressourcenverbrauch erzielt werden. Die aktuell meistgenutzten Handlungsfelder basieren auf technologischen Lösungen, bei denen immer die Effizienz im Zentrum steht.

The top 10 Smart City use cases; Eigene Darstellung; Quelle: (Wegner, 2020)

Anja Riedle sieht grosses Potenzial, die bestehenden städtischen Infrastrukturen besser zu nutzen. Die Digitalisierung bietet dazu neue technische Möglichkeiten. So können zum Beispiel mit der Installation einer intelligenten Verkehrssteuerung Staus minimiert, Fahrzeuge besser geleitet und verschiedene Verkehrsträger getrennt werden. Das darf aber nicht nur isoliert auf eine einzelne physische Infrastruktur wie beispielsweise der Strasse reduziert werden. Erst die Vernetzung und das Zusammenspiel aller physischen Infrastrukturen führen zum gewünschten Erfolg (Riedle, 2021).

Soziale und ethische Aspekte einer Smart City

Aktuell werden hinsichtlich Digitalisierung und Technologie die sozialen Bedürfnisse oft zu wenig beachtet und meistens steht vor allem der ökologische Nutzen im Vordergrund. Datenschutzprobleme, Cyberkriminalität und technologische Entwicklungen bergen Risiken, lösen Ängste aus und schaffen Ungleichheiten (Meier Magistretti, 2021).

Die Potenziale einer Smart City entfalten sich im Rahmen eines kooperativen Beziehungsgeflechtes zwischen Bevölkerung und sozialem Leben, öffentlicher- und privater Immobilienverwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik (Riedle, 2021). Der Mensch und seine Bedürfnisse nach Privatsphäre, Sicherheit und Wohlbefinden müssen ins Zentrum rücken (Meier Magistretti, 2021).

«Smart Cities könnten sich als technisch-ökonomisches Modell in den nächsten Jahren durchsetzen. Bürgerinnen und Bürger müssen jedoch aufpassen, dass die Entwicklung menschenfreundlich bleibt, weil die ökonomischen Interessen in dieser Bewegung, nicht nur in der Schweiz, sondern global, sehr gross sind», sagt Prof. Dr. Claudia Meier Magistretti, Professorin und Forschungsverantwortliche an der Hochschule Luzern.

Claudia Meier Magistretti findet es problematisch, dass Grosskonzerne und Firmen beginnen, Regierungen hinsichtlich Technologie und Digitalisierung zu beraten; das passiere nicht nur vereinzelt. Im schlimmsten Fall würden Smart Cities dazu Vorschub leisten, was jedoch nicht zu hoffen ist. Ethisch gesehen sind also noch viele Fragen offen.

Die Nutzung von Technologien ist auch bei älteren Menschen und dort vor allem bei Männern beliebt. Alles, was Männern technisch hilft und zu mehr Freiheit und Autonomie führt, wird schnell angenommen. Bei Frauen hingegen nicht. Die Digitalisierung ist im Grunde genommen «genderblind», erklärt Claudia Meier Magistretti. Die Digitalisierung operiere in einem sehr klassisch männlichen Denken: technisch, hierarchisch und binär. Vernetztes und bezogenes Denken würde durch die Technologie weitgehend ausgeklammert. Somit hätten wir vor dem ethischen erst einmal noch ein Gender-Problem. Ein grosser Teil der Bevölkerung würde von Anfang an ausgeschlossen. «Usability» werde zwar als Thema behandelt, nicht aber die Mitsprache, die Mitgestaltung und das Mitverstehen durch die Nutzerinnen und Nutzer, so die Worte von Claudia Meier Magistretti.

Ein brisantes Thema – der digitale «Gender Gap»

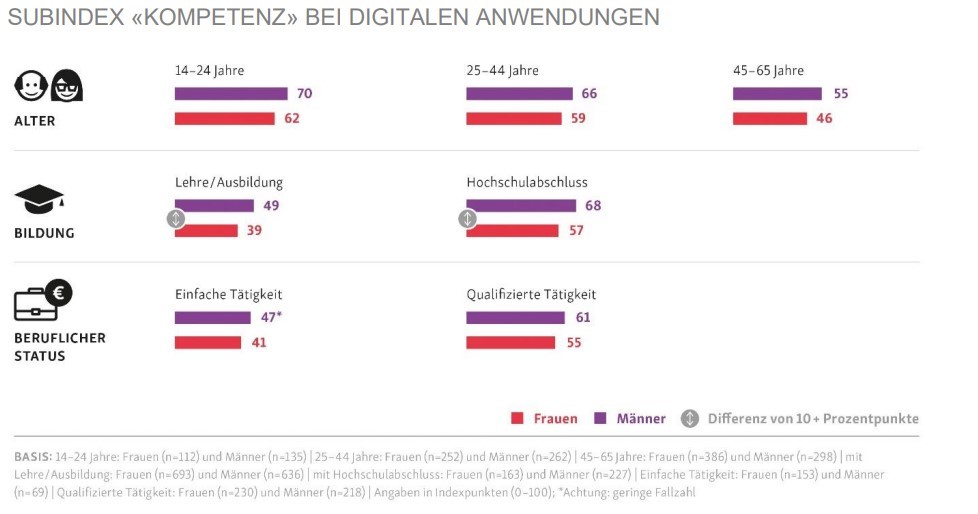

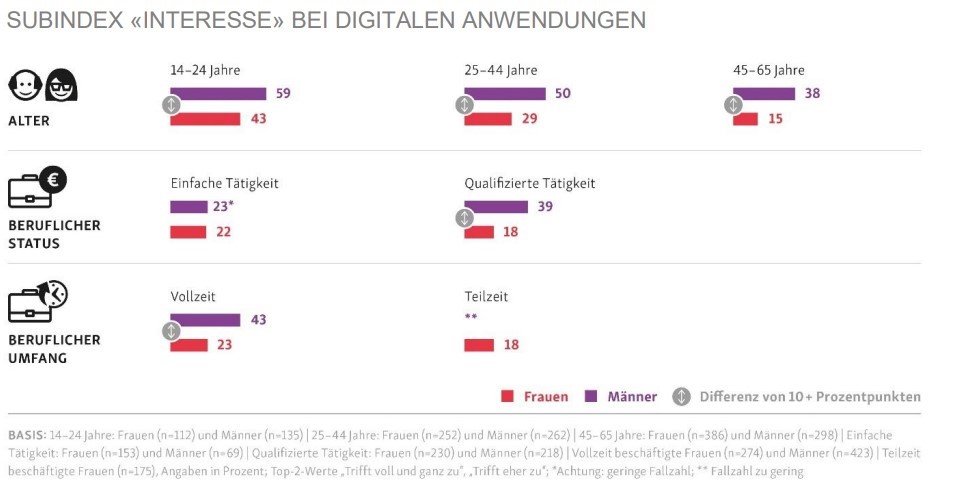

Wenn es um Technik oder digitale Anwendungen geht, unterscheiden sich Frauen in ihren Fähigkeiten nicht gross von Männern. Was den grossen Unterschied ausmacht, sind die unterschiedliche Nutzung und das Interesse an der Technik als solche, wie beispielsweise dem Internet oder Smart Homes. Veränderungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, begegnen Frauen des Öfteren mit grösserer Skepsis, teilweise auch mit Desinteresse. Das zeigt die Sonderauswertung zum D21-Digital-Index der Initiative D21 aus Deutschland (Schwarze, Funk, Kempf, & Mellies, 2020).

Die Ergebnisse aus der Erhebung zur Kompetenz im Umgang mit digitalen Anwendungen zeigen ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern mit einem kleinen durchgängigen Gefälle, unabhängig von Alter, Bildung und beruflichem Status. Die Auswertungen zum Interesse an den neusten Trends im digitalen Umfeld verdeutlichen hingegen mit einem starken und nicht zu unterschätzenden Unterschied, dass ein Gender Gap besteht. Im Alter stark zunehmend, sind Männer viel mehr an den neusten digitalen Trends interessiert, was die vorherigen Aussagen von Claudia Meier Magistretti bestätigt (Schwarze, Funk, Kempf, & Mellies, 2020).

Der Kontext zur Ethik

Ethische Probleme entstehen insbesondere da, wo Technologie nicht aufgezwungen, sondern infiltriert wird, ohne dass Nutzer dazu etwas zu sagen haben. Das ist undemokratisch und entspricht nicht dem Menschenrecht auf Selbstbestimmung, Unversehrtheit einer Person und der Privatsphäre (Meier Magistretti, 2021).

Bei Smart Cities, wird aktuell die Lebensqualität vorgegeben, sie entspricht aber nicht immer den Nutzerinnen und Nutzern. Heute stehen ökonomische Interessen zu stark im Vordergrund (Meier Magistretti, 2021). Ohne partizipative und soziale Konzepte wird es schwierig, Menschen dazu zu begeistern, ihre Welt in einer Smart City aufzubauen (Bauriedl & Strüver, 2018).

Partizipation ist das Zauberwort

«Menschen haben das Bedürfnis, sich an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen. Grundsätzlich stellt Smart City die richtigen Fragen: Wie leben wir zukünftig zusammen? Wie nutzen wir die Technologie sinnvoll? Wie wird Nachhaltigkeit hergestellt? Wichtig ist das Konzept der Kohärenz. Eine wirkliche Smart City kann nur in einem Aushandlungsprozess entstehen und nicht kopiert werden, sie ist adaptiv», so die Worte von Lukas von Rotz, Geschäftsführer Smart City Alliance.

Partizipation ist das Zauberwort. Zusammenarbeit ist ein Entwicklungsprozess und die Partizipation keine Entweder-Oder-Option. In vielen Zusammenhängen müssen zunächst Vorstufen der Partizipation realisiert werden, bevor eine direkte Beteiligung an Entscheidungsprozessen möglich ist (Hartung, Wihofszky, & Wright, 2020). Unter Berücksichtigung des Stufenmodells gemäss der Abbildung 7, bewegen sich Smart-City-Projekte meistens lediglich in den Vorstufen einer Partizipation, nämlich der Information, Anhörung und Einbeziehung. Obwohl eine zunehmend starke Einbindung der Zielgruppen in Entscheidungsprozesse geschieht, ist eine direkte Einflussnahme meistens nicht möglich (von Rotz, 2021).

Stufen der Partizipation; Eigene Darstellung; Quelle: (Hartung, Wihofszky, & Wright, 2020)

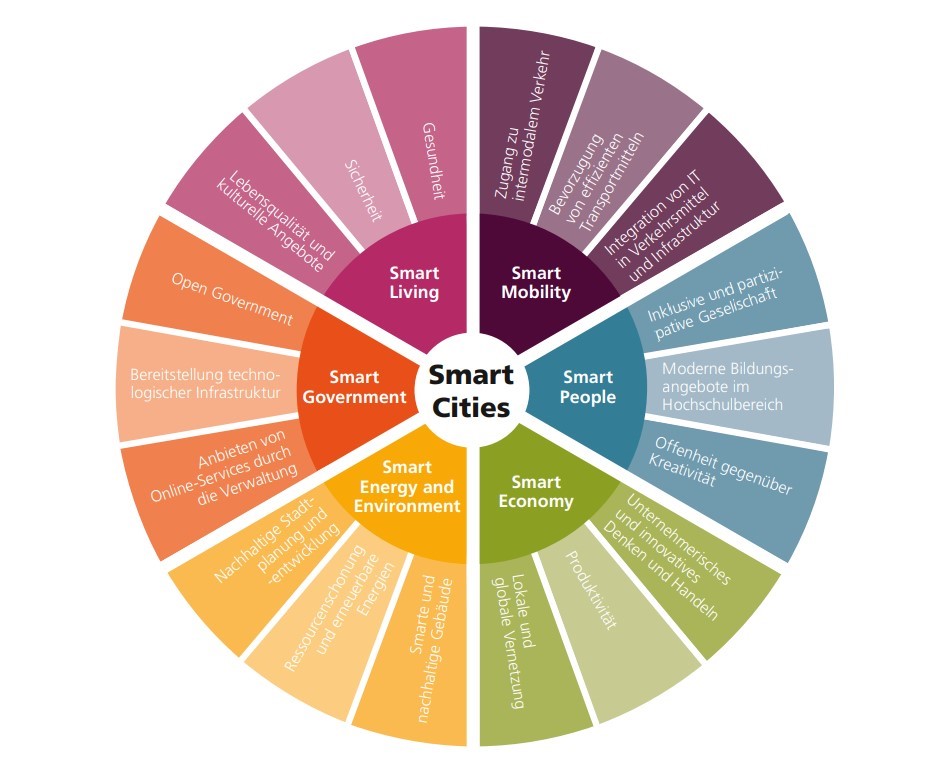

Smart City Wheel und Happy City Hexagon – die Synthese zum Erfolg

Für den Experten Boyd Cohen, ist das «Smart City Wheel» Ausdruck einer intelligenten Stadt, die zwar nicht nur auf Technologie fokussiert, aber hierarchisch traditionell von oben nach unten (top-down) organisiert ist. Dieses zeigt die typischen Handlungs- und Entwicklungsfelder auf: Mobilität, Wirtschaft, Verwaltung, Leben, Umwelt und Leute. Die ökologischen und ökonomischen Interessen stehen hier im Vordergrund und zeigen, was es für Lösungen für verbesserte und intelligentere Stadt gibt (Widmer & Cohen, 2019).

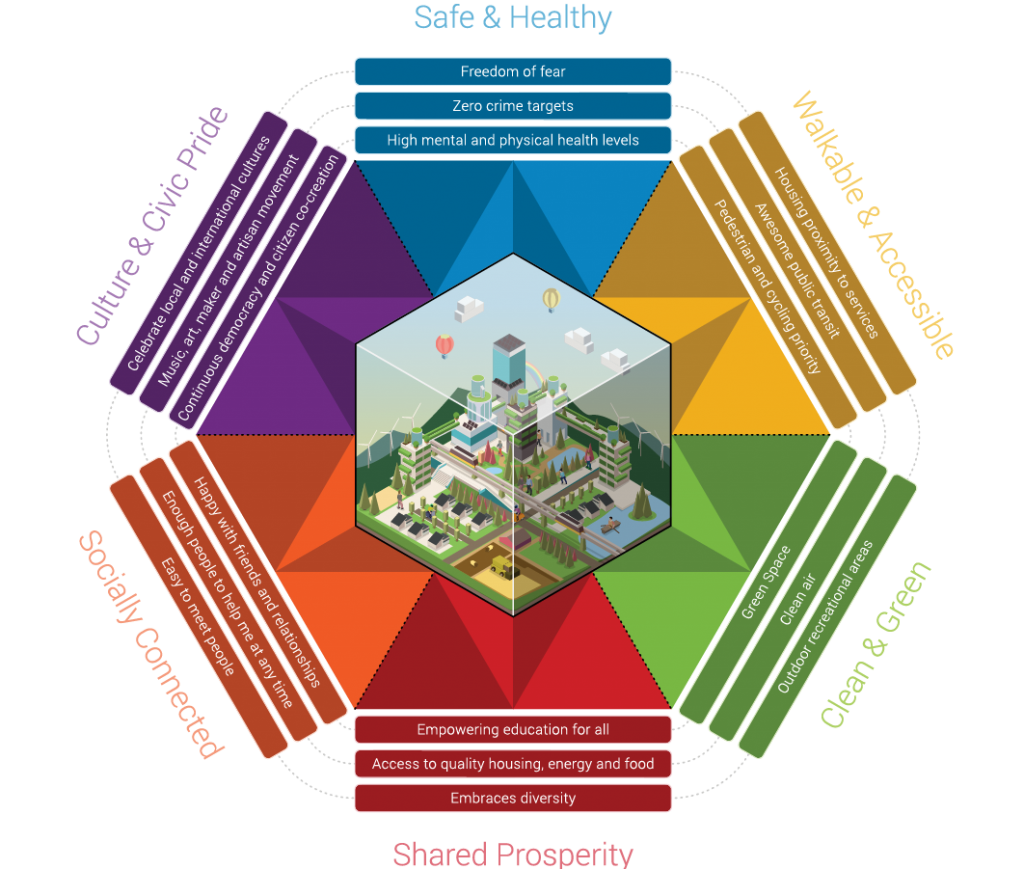

Um die Aspekte der Lebensqualität, also die sozialen und ethischen Punkte als treibende Kräfte zu berücksichtigen, ist als Weiterentwicklung des «Smart City Wheel» das «Happy City Hexagon» entstanden. Cohen fokussiert hier auf den konkreten Nutzen für die Bevölkerung. Dieser Nutzen wird «bottom-up» durch Ko-Kreation zwischen Stadt und Bevölkerung erreicht. Ziel soll es dabei sein, die Zufriedenheit («Happiness») zu maximieren. Eine Smart City soll gemäss dem Modell des «Happy City Hexagon» die Bedürfnisse nach Sicherheit und Gesundheit, nach einem einfachen Zugang zu Services, Bildung und Wohnraum, nach Grünräumen und sauberer Luft, guten sozialen Beziehungen, geteiltem Wohlstand und einer lebendigen Kultur für alle befriedigen. Nur die Synthese des «Smart City Wheels» und des «Happy City Hexagon» führt zum gewünschten Erfolg (Widmer & Cohen, 2019).

Fazit

Die Urbanisierung fordert eine gesamtheitliche Städteentwicklung. Unter der Bezeichnung «Smart City» werden unterschiedlichste und oft politisch getriebene Themen für die Form des Zusammenlebens in einer Stadt behandelt. Treibende Kräfte sind heute Technologien und die Digitalisierung, welche das Miteinander einfacher und komfortabler gestalten sollen. Heute stehen weniger die wirklichen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner als vielmehr die ökonomischen Ziele der Initianten und Unternehmungen im Fokus.

Soziale und ethische Fragen drängen sich unweigerlich auf, will Erfolg in der Umsetzung ausgewiesen werden. Bürgerinnen und Bürger wollen mitreden und mitgestalten. Partizipation heisst das Zauberwort. Noch bewegen wir uns in der Partizipation zu stark in den Vorstufen Information, Anhörung und Einbeziehung. Erst die Mitbestimmung und Entscheidungsmacht machen eine wirkliche Partizipation aus. Bei genauerer Betrachtung der Individuen, wird festgestellt, dass das brisante Thema «Gender Gap» ganz neue und weitreichende Anforderungen an die Entwicklung einer Smart City stellt.

Boyd Cohen hat mit dem «Smart City Wheel» die Handlungs- und Entwicklungsfelder einer Stadt definiert, um sie damit besser und intelligenter zu gestalten. Durch die Weiterentwicklung dieser Methode, bei der neu die «Happiness» der Bevölkerung im Zentrum steht, entstand das «Happy City Hexagon». Die Synthese dieser zwei Methoden im Partizipationsprozess können die Akzeptanz steigern und die Bürgerinnen und Bürger ganz individuell abholen.

Aus einer Smart City könnte dann eine Smart Citizenship entstehen, trägt doch die Bewohnerin und der Bewohner, durch eine echte Partizipation die Verantwortung des Lebensraums und die Lebensqualität im Wesentlichen mit. Erste Meilensteine auf der Roadmap «Smart City», nämlich Technologie und Digitalisierung, wurden erreicht. Nun gilt es, die ganze Bevölkerung durch Partizipation als Smart City Ambassadoren zu gewinnen, die ganz persönlichen Bedürfnisse in die Entwicklung einfliessen zu lassen und Ungleichheiten sowie Infiltration zu verhindern.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.