7. Februar 2022

Holzbau – der Schlüssel für eine nachhaltigere Zukunft beim Bauen

Der moderne Holzbau ebnet den Weg zur Klimaneutralität im Bausektor und ist mit den Eigenschaften von Holz als nachhaltiger Baustoff gefragt bei Investoren und Entscheidungsträgern. Sowohl aus ökonomischer als auch aus brandschutztechnischer Sicht hat sich der Holzbau zu den Konkurrenten Stahlbeton- und Stahlbau enorm weiterentwickelt und setzt neue Trends.

Studentischer Beitrag aus dem MAS Immobilienmanagement

Von Gular Miller und Alexander Frauenknecht

Nachhaltigkeit als Treiber der Entwicklung

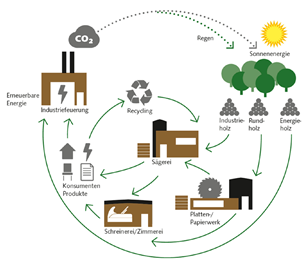

Holz als erneuerbare Ressource gilt als Spitzenreiter in Sachen Ökologie und ist auf dem Weg zur Klimaneutralität ein unabdingbares Baumaterial. Gestärkt wird dieser Nachhaltigkeitsgedanke durch die Klimaziele weltweit. Der Bausektor steht immer mehr in der Pflicht, wodurch auch der konventionelle Stahlbetonbau zunehmend infrage gestellt wird. Bei Investoren ist die Projektentwicklung in Holzbauweise längst auf grosses Interesse gestossen, was anhand bereits realisierter Grossprojekte zu messen ist. Durch das Einsetzen von Holz anstelle von anderen Materialien werden CO2-Emissionen vermieden und wenig graue Energie bei Ernte und Verarbeitung erzeugt. Zudem bindet jeder Kubikmeter Holz ungefähr eine Tonne CO2. Neben seiner konstruktiven Funktion kann verbautes Holz als CO2 Speicher wirken. Diese wesentlichen Faktoren sprechen für die Nachhaltigkeitsbilanz von Holzbau und stellen die Holzbauweise ökologisch an die Spitze (Lignum Magazin 2021).

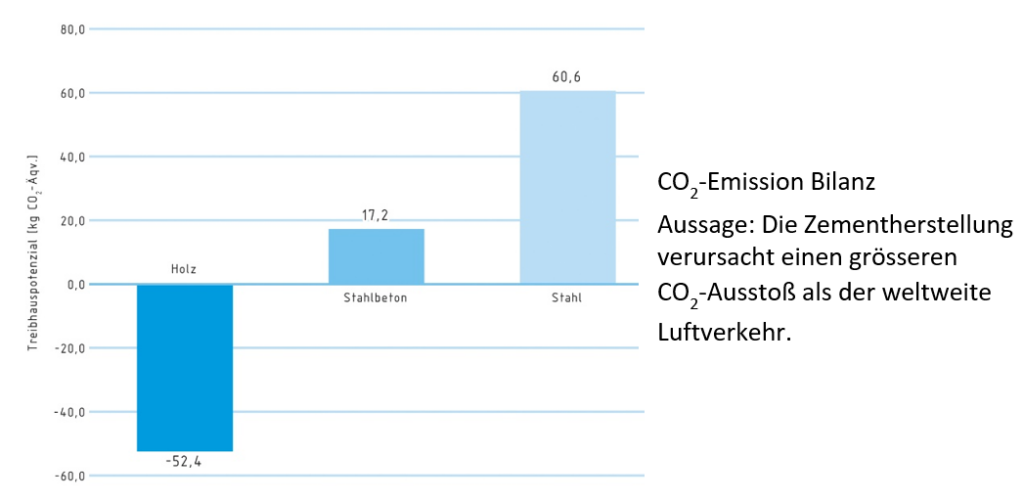

Je nach Baustoff fällt die CO2 -Bilanz sehr unterschiedlich aus (vgl. Abb. 2: Treibhausgaspotenzial in kg CO2 -Äqv. bei der Herstellung). Bei Holz ergibt sich eine negative CO2 -Emission, da während des Baumwachstums der Atmosphäre CO2 entzogen wird, welches über die Nutzungsdauer im Holz gespeichert bleibt. So wird in der grössten Fabrik der Schweiz, dem Wald, jährlich 10 Mio. Tonnen CO2 aus der Luft entnommen. In Analogie zum Verbrauch an nicht erneuerbarer Primärenergie ist die CO2 -Emission für die Stahlherstellung am höchsten. Wenngleich die Emissionen für den Stahlbeton im Vergleich zu Stahl gering wirken, sei darauf hingewiesen, dass weltweit gesehen die Zementherstellung für mehr CO2 -Ausstoß verantwortlich ist als der gesamte Luftverkehr (VDI ZRE 2014).

Auch das Thema Recycling ist immer wichtiger und nicht nur beim Stahlbeton- und Stahlbau anzutreffen. So wird bereits heute bei einzelnen Bauprojekten das verwendete Holz in eine Datenbank eingetragen, mit der Idee, dieses im Fall eines Rückbaus anschliessend wieder zu verwenden. Entsprechend sind auch die Holzverbindungen und Oberflächenbehandlungen so zu wählen, dass beim Rückbau kein Sondermüll entsteht. Dieses Gedankengut zeigt sichtbar den Wandel der Zeit und die Entwicklung in eine nachhaltigere Zukunft (Der Spiegel 2021).

Holzbau und Brandschutz im Einklang

Holz ist im Vergleich zu Stahl und Beton ein brennbares Material. Diese Tatsache war lange Zeit ein Grund, um bei mehrgeschossigen Bauten andere Materialien als statische Elemente einzusetzen. Tests zeigen aber, dass sich Holz im Brandfall als verlässlicher Baustoff einsetzen lässt, wenn eine entsprechende Dimensionierung des tragenden Bauteils gemacht wird. Bei einem Brandfall wird die oberste Schicht verkohlt und verliert ihre statische Funktion. Der darunterliegende Teil des Trägers bleibt aber stabil und kann seiner statischen Funktion nachkommen. Die Stärke von Holz im Brandfall ist die Kohlenschicht, welche den Kern des Holzes vor der Wärmeeinwirkung schützt. Dieser wichtige Aspekt ist besonders bei der Dimensionierung von Stützen, Trägern und Decken von Bedeutung. Ziel ist also, dass in einem Brandfall genügend Material vorhanden ist, um die Lasten nach wie vor zu tragen.

Die Brandschutzvorschriften in der Schweiz haben sich seit der Jahrtausendwende enorm verändert. Bis dahin waren nur kleine Bauten aus Holz möglich, Hochhäuser aus Holz waren ein tabu. Mit der neuen Brandschutzvorschrift vom 1. Januar 2015 wurden ganz neue Dimensionen mit Holzbau ermöglicht. Durch den Fortschritt der Bautechnik und neue Materialien wurde der Weg frei für einen neuen Hochhaustyp, das Holzhochhaus (ETH Zürich 2020).

Trend Holzhochhaus

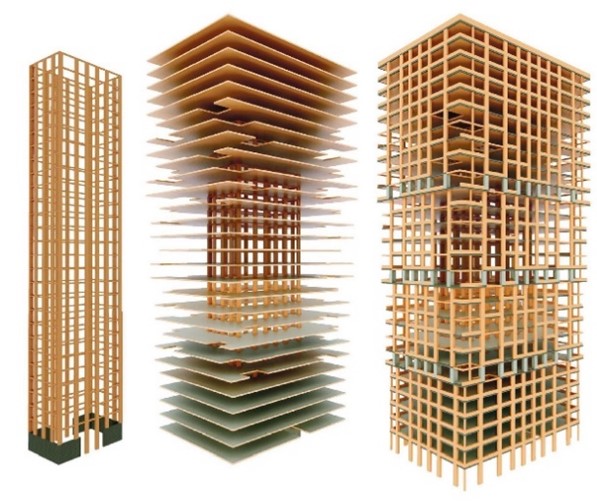

Dass sich der konstruktive Holzbau nicht mehr nur auf Ein- und Mehrfamilienhäuser beschränken muss, zeigen eindrückliche Bauten überall auf der Welt: das Wohnheim Brock Commons mit einer Höhe von 53 Metern in Kanada, der MjØsa Tower mit einer Höhe von 85.4 Metern in Norwegen und das geplante Hochhaus «Pi» mit 80 Metern in der Schweiz im Kanton Zug, um nur einige davon zu nennen (Lignum Magazin 2021).

Insbesondere das Projekt «Pi» gilt als unvergleichlich weltweit. Denn die tragende Konstruktion dieses Bauwerks besteht aus Holz. Im Vergleich zu anderen Hochhäusern werden nicht nur vertikale, sondern auch horizontale Kräfte von einer Holzkonstruktion aufgenommen. Ein so genanntes Tube-in-Tube-System wird im Ausland bei Stahl- und Stahlbeton Hochhäusern mit einer Höhe über 300 Metern angewendet. Dieses Grundprinzip kommt hier zum ersten Mal in einem Holzhochhaus zum Einsatz. In der Regel versucht man mit einem inneren Kern ein Gebäude gegen Windlasten zu stabilisieren. Das Tube-in-Tube-System erzielt diese Stabilisierung jedoch mit Röhren, die rundherum über alle Stockwerke laufen. Die bekanntesten Hochhäuser, die mit dem Tube-System gebaut wurden, waren die Twin Towers in New York.

Solch innovative Projekte bringen neue Herausforderungen mit sich, die es vorgängig zu lösen gilt. Aus diesem Grund arbeiten die Auftraggeber, Ingenieure und die Baufirma zusammen mit Forschenden von der ETH Zürich, um möglichst viel Baumaterial vorgängig zu testen. An der ETH Zürich wird weiter geforscht, um herauszufinden, wo die Grenzen für das Bauen mit Holz wirklich liegen. Ziel ist es, die heutigen Grenzen zu verschieben, denn Holz wird wohl in Zukunft ein immer wichtigerer Baustoff (ETH Zürich 2020). Auch ohne Höhenrekorde ist Holz ein beliebtes Baumaterial, denn es sieht nicht nur ästhetisch aus, es riecht und fühlt sich auch gut an und kann so in Innenräumen eine sehr angenehme und heimelige Atmosphäre schaffen (3sat Nano 2021).

Design mit Holz

Holz als organisches Material bringt viele Eigenschaften mit sich, die der Bausektor im Laufe der Zeit zu nutzen gelernt hat. Immer komplexere architektonische Entwürfe mit geschwungenen oder verdrehten Strukturen fordern den Holzbau zusehends heraus. Denn um Holz entsprechend zu verformen, braucht es bislang grosse und energieintensive Maschinen, welche die Bauelemente in die gewünschte Form pressen. Forschende an der ETH Zürich, Empa und der Uni Stuttgart gemeinsam haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und nach alternativen zum aufwendigen maschinellen Umformungsprozess gesucht. Dabei haben sie einen Ansatz entwickelt, bei dem sich massive Holzbauelemente selbst und ohne äussere Krafteinwirkung in eine vordefinierte Form biegen.

Das Verfahren der Selbstformung basiert auf dem natürlichen Schwinden und Quellen von Holz in Abhängigkeit seines Feuchtegehalts. Dieser Ansatz erlaubt unterschiedliche Krümmungsradien und vielseitige Formen. Dadurch werden neuartige architektonisch Möglichkeiten eröffnet, die bisher kaum nachhaltig realisierbar waren. Dies dürfte insbesondere für Architekten, Planer und Ingenieure eine zusätzliche Motivation für ein Design in Holz sein (ETH Zürich 2019).

Neben dem Verfahren der Selbstformung entwickelt sich auch der bereits ausgeprägte Bereich der Vorfabrikation weiter. Das Spektrum der Möglichkeiten für den traditionellen Holzbau soll durch den digitalen Holzbau vorangetrieben werden. Bereits heute werden ganze Bauelemente mit computergestützten Anlagen gefertigt. Im Vergleich zu anderen Gewerken ist der Holzbau längst im digitalen Zeitalter eingetroffen. Insbesondere die Vorfabrikation entwickelt sich seit einiger Zeit stetig weiter und trägt massgeblich zur Wertsteigerung einer Immobilie bei. Die digitale Bauweise und der Einsatz von programmierten Robotern verringert die Distanz zwischen Entwurf, Planung und Ausführung und das Risiko von Fehlern im fortlaufenden Prozess. Somit wird der Roboter zu einem weiteren Werkzeug des Menschen und kann effizient und präzis die Vielfältigkeit der modernen Architektur umsetzen (ETH Zürich 2018).

Ökonomie und Holzbau ist kein Wiederspruch mehr

In einer Zeit, in der innovatives und energieeffizientes Bauen gefordert ist, bringt die Holzbauweise, optimale Voraussetzungen mit sich. Damit sie sich jedoch breit etablieren kann, müssen auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten stimmen.

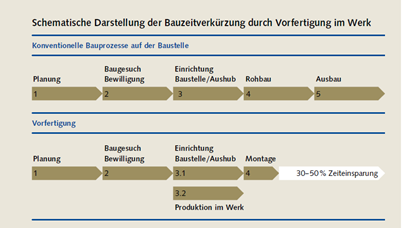

Aus einer Studie von Wüest und Partner 2020 zu «Holzbaukennzahlen für Investoren» geht hervor, dass anhand parametrisierten Fallbeispiele die untersuchten zertifizierten Holzbauten etwas teurer im Vergleich zu Massivbauten abschneiden. Das erstaunt indessen nicht, denn alle Fallbeispiele weisen eine sehr hohe bauliche und energetische Qualität auf. Auffällig ist, dass die Streuung der Kostenkennwerte bei den Holzbauten sehr viel kleiner ausfällt. Ganz generell ist dies auf den hohen Detaillierungsgrad der Planung im Holzbau, welche die Kosten und Terminsicherheit enorm verbessert, zurückzuführen (WP 2020). Die Holzbauweise erreicht dank hohem Vorfertigungsgrad nicht nur eine sehr gute Qualität, sondern lässt sich auch optimal in einen BIM-Planungsprozess einbinden. Holzbauten können schneller als konventionelle Gebäude erstellt werden. Denn die Vorfertigung im Werk erlaubt eine Parallelisierung der Baustelleneinrichtungs- und Aushubarbeiten vor Ort und der wetterunabhängigen Produktion von Elementen, Modulen oder vollausgebauten Raumzellen im Werk. Daraus resultieren Bauzeiteinsparungen von rund 30–50% gegenüber der konventionellen Bauweise sowie reduzierte Bauzinsen und frühere Ertragseingänge (Lignum Magazin 2021).

Für Investoren und Entscheidungsträger kann der Zeitfaktor ein entscheidender Aspekt sein. Denn aufgrund des Zeitvorteils der Holzbauweise wird eine frühere Vermietung oder Veräusserung möglich. Dies wiederum kann sich positiv auf den Marktwert auswirken. Der moderne Holzbau kann es zwischenzeitlich mit dem Marktleader Stahlbetonbau aufnehmen und ist in seinen Möglichkeiten der Digitalisierung und Entwicklung von Prozessen noch lange nicht ausgeschöpft (Lignum Magazin 2021).

Holzbauten überzeugen bereits heute dank geringer grauer Energie und tiefen Co2 Emissionen. Gelingt es, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, wird der Marktanteil noch stärker zunehmen. Das 19. Jahrhundert war dasjenige des Stahls. Das 20. Jahrhundert gehörte dem Beton. Das 21. Jahrhundert ist das neue Zeitalter des Holzes (CKW 2/2021).

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Der neue CAS Real Estate Investment Management befähigt Sie, erfolgreich in Immobilien zu investieren und Immobilienportfolien erfolgreich zu führen. Melden Sie sich hier an.

Mit dem MAS Immobilienmanagement werden Sie zum Generalisten und sind in der Lage, anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben rund um das Immobilienmanagement erfolgreich zu übernehmen. Melden Sie sich hier an.

Entdecken Sie die Welt des Immobilienmanagements und erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den MAS Immobilienmanagement und andere Angebote zum Thema Immobilien. Gerne beantworten Ihnen Prof. Dr. Markus Schmidiger und Prof. Dr. John Davidson vom IFZ Ihre Fragen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.