3. Juni 2024

Die Wahl der Bauweise: Holz oder Beton?

Die Holzbauweise ist eine grosse Chance, die Schweiz bis ins Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Denn ein grosser Anteil des Primärenergieverbrauchs stammt aus dem Gebäudesektor. Massivbauten stellen den Haupttreiber für diesen Umstand dar. Die Herstellung, der Transport sowie die Entsorgung der Baumaterialien haben einen Einfluss auf die CO2-Bilanz der beiden Bauweisen. Ebenfalls gilt es, die Eigenschaften der Baumaterialien zu beachten. Dabei spielen die Statik, die Baugeschwindigkeit und der Brandschutz eine wesentliche Rolle. Schliesslich konkurrieren die beiden Bauweisen bezüglich Wirtschaftlichkeit. Diese wird mittels Baukosten und Bruttorendite gemessen.

Ein Artikel von Dario Werder und Tobias Spielmann

Holzvorrat in der Schweiz wächst

Holz ist ein lokaler, nachwachsender und damit ein erneuerbarer Rohstoff mit sehr vielen Vorteilen. Beispielsweise verursacht die Holzproduktion kaum Abfälle. Das Filetstück des Baumes dient als Konstruktions- und Möbelholz. Minderwertiges Holz wird für Holzprodukte wie Spanplatten oder als Dämmmaterial verwendet (LUKB (a), online). Holz ist äusserst vielseitig verwendbar und zudem ist es in der Schweiz in ausreichender Menge vorhanden. In der Schweiz wachsen jährlich rund zehn Millionen Kubikmeter Holz. Davon wären theoretisch acht Millionen Kubikmeter nutzbar. Die jährliche Holzernte in der Schweiz von fünf Millionen Kubikmeter zeigt auf, dass ein grosses Potenzial bezüglich der vermehrten Verwendung von lokalem Holz besteht. Regional geschlagenes Holz bietet zudem den Vorteil kurzer Transportwege und hilft dadurch, die graue Energie zu senken (Lignum (a), online). Dies stellt aus Sicht der Schweiz jedoch das «Best-Case-Szenario» dar. Die Wahrheit sieht hingegen oft anders aus. Aufgrund von fehlenden Verarbeitungsbetrieben exportiert die Schweiz einen Teil hochwertigen Holzes und importiert verarbeitete Holzprodukte. Der Löwenanteil der ausländischen Holzprodukte, welche in der Schweiz verbaut werden, stammen aus Deutschland (WOZ, 2023). Die damit verbundenen längeren Transportwege verursachen einen höheren CO2-Ausstoss und verleihen dem grundsätzlich ökologisch nachhaltigen Holzbau einen faden Beigeschmack.

Zement und Stahl – Klimasünder der Baubranche

Stahlbeton ist nach wie vor das meistverwendete Baumaterial. Neben langen Transportwegen sieht sich dieser Baustoff vor allem mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Ein Bestandteil von Stahlbeton ist unter anderem Zement. Die Herstellung von Zement ist äusserst energieintensiv. Dabei entstehen enorme CO2-Emissionen und dies in zweifacher Hinsicht. Einerseits durch den Verbrennungsprozess im Ofen und andererseits setzt dieser Prozess Kohlendioxid aus dem Kalkanteil des Zements frei (NABU, 2021). Zement beinhaltet Kies und Sand. In der Schweiz sind diese beiden Komponenten aktuell reichlich vorhanden und der Zement wird im Inland hergestellt, wodurch kurze Transportwege möglich sind. Stahl als zweite Komponente des Stahlbetons ist ebenfalls äusserst energieintensiv in der Herstellung und wird vorwiegend aus dem Ausland importiert (Fokus, 2024). Im Gegensatz zu Holz wachsen beide Rohstoffe nicht nach und es zeichnet sich ab, dass Sand und Kies in diversen Ländern bald unzureichend vorhanden sein werden (Tiroler Baumstelle, 2024).

Senkung des CO2-Ausstosses durch Wiederverwendung von Baustoffen

Im Rahmen eines Bauprojekts sollte ein Investor die Wiederverwendbarkeit (Rezyklierbarkeit) und Entsorgung von Materialien bedenken. Dadurch können beispielsweise Ressourcen geschont und der CO2-Ausstoss verringert werden. Holz als Baustoff macht eine Wiederverwertung einfach. Denn im Gegensatz zu Beton kann Holz hochwertig recycelt werden. Dabei ist streng auf schadstofffreie Holzverarbeitung und Trennbarkeit der Bauteile zu achten. Zudem muss das Holz so verbaut werden, dass es nach Abriss des Hauses möglichst mehrfach weiterverwendet werden kann. Die Lieferung thermischer Energie, verbunden mit der Freisetzung von Kohlendioxid, stellt die letzte Verwendungsmöglichkeit dar (NABU, 2021). Auch Stahl und Beton kann wiederverwendet werden, jedoch sind die Kosten und der Energieaufwand relativ hoch (Hausinfo, 2023) & (SkyCiv, 2019).

CO2-Bilanz von Holzbauten ist unschlagbar

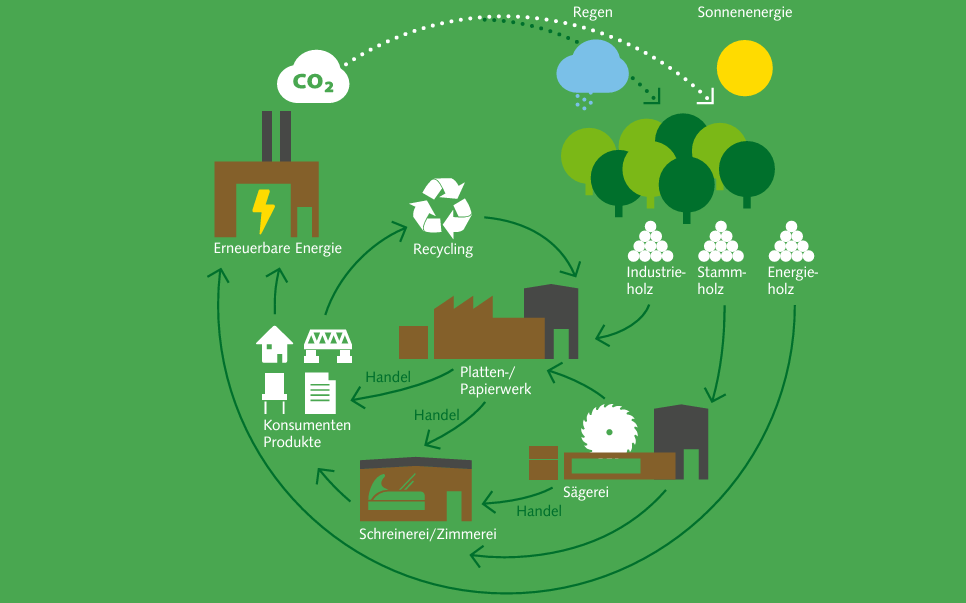

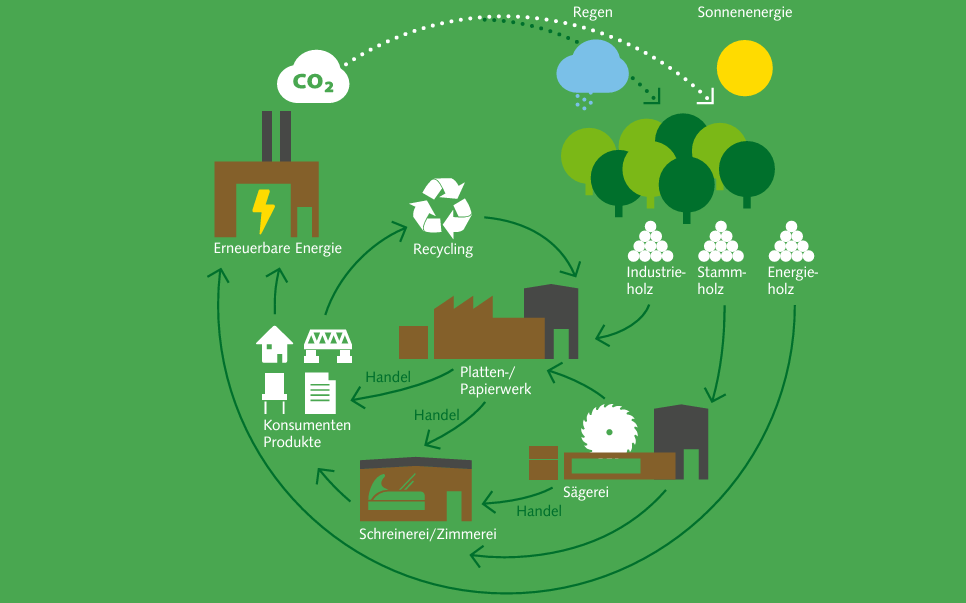

Die bereits erfolgten Ausführungen lassen erahnen, dass die CO2-Bilanzen der beiden Bauweisen unterschiedlich ausfallen. Bäume nehmen im Prozess der Fotosynthese CO2 aus der Atmosphäre auf und verwenden den Kohlenstoff zum Holzaufbau (Lignum (a), online). Holz bindet dadurch grosse Mengen CO2. In einem Kubikmeter verbautem Holz sind langfristig rund zwei Tonnen CO2 gespeichert. Das CO2 ist somit für die gesamte Lebensdauer des Gebäudes gebunden. Holzbauten weisen daher eine gute Ökobilanz auf. Erst beim Abbruch des Gebäudes, inkl. Verbrennung des Holzes, erfolgt die Freisetzung des CO2 (LUKB (a), online). Die nachfolgende Darstellung illustriert diesen Prozess (Lignum (a), online):

Abbildung 1: Optimaler Holzkreislauf durch Kaskadennutzung – Hochwertig vor niederwertig vor energetisch (Grafik: Lignum, Zürich).

Beim Massivbau zeigt sich ein anderes Bild. Ein immenser Nachteil von Beton ist der Verbrauch nicht nachwachsender Rohstoffe. Die wesentlichsten Ausgangsstoffe von Beton sind Primärrohstoffe, die im Laufe von Jahrtausenden oder Jahrmillionen natürlicherweise gebildet oder abgelagert worden sind: Kalkstein, Mergel, Ton, Sand, Kies, Lava, Eisen. Ihr Abbau benötigt Energie und beeinträchtigt oder zerstört die Landschaft und Natur (NABU, 2021). Zudem sind acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf die Produktion von Zement zurückzuführen. Dessen CO2-Bilanz liegt bei 550 kg/m³ Material. Ein Kubikmeter Sperrholz hingegen hat eine CO2-Bilanz von minus 600 kg pro/ m³. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der entsprechende Baum vor seiner industriellen Nutzung circa 40 Jahre gewachsen ist und dabei kontinuierlich CO2 aufgenommen hat. Die Verwendung von Holz ist somit eine mögliche Voraussetzung für CO2-neutrales Bauen (Mdr.de, 2022). Jedoch hat sich auch die Ökobilanz des Massivbaus in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. CO2-armer Zement, der Einsatz von Recycling-Beton sowie hochdämmende Backsteine, die als Verbundmauerwerke keine separate Dämmschicht mehr benötigen, haben unter anderem dazu geführt (LUKB (a), online).

Mit kurzen Bauzeiten zu früherem Ertrag

Der Vergleich zwischen Holz- und Massivbau zeigt auf, dass sich die verwendeten Baumaterialien bezüglich Eigenschaften unterscheiden. Besonders hinsichtlich der Baugeschwindigkeit gibt es Unterschiede. Betonieren erfordert auf der Baustelle grossen logistischen Aufwand bezüglich Anlieferung von Wasser und weiteren Materialen. Zudem sind vorgängig die Verschalungen zu erstellen und nachdem die Strukturen gegossen sind, muss der Beton über mehrere Wochen aushärten. Erst danach ist die Fortführung der Bauarbeiten möglich. Beim Holzbau hingegen fällt die Montagezeit auf der Baustelle äusserst kurz und einfach aus. Der Grund liegt darin, dass Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Konstruktionsholz, Leerrohre, Fenster und Dämmungen sowie grossflächige Wand- und Deckenelemente in Fertigungswerken vorfabriziert werden. Die anschliessende Anlieferung erfolgt nach dem Prinzip von just-in-time. Im selben Zeitraum kann beispielsweise das Fundament auf der Baustelle gegossen werden. Durch die kurze Bauzeit mit Holzkonstruktionen können die Flächen schneller vermietet werden und der Investor erzielt somit früher Erträge (Tiroler Baumstelle, 2024).

Massivbau mit Schallschutz-Vorteil

Ein wesentlicher Vorteil des Stahlbetons hinsichtlich der Konstruktionsflexibilität liegt in dessen Formbarkeit. Der Beton wird in individuelle Schalungen gegossen und darin verdichtet. Dadurch können insbesondre hohe Anforderungen an die Ästhetik erfüllt werden (LUKB (b), online). Jedoch weist auch das Baumaterial Holz essenzielle Vorteile auf. Durch das geringe Eigengewicht bietet sich Holz nicht nur für Neubauten, sondern besonders auch bei An-, Auf- sowie Umbauten an. Zudem lässt sich Holz leicht und präzise sägen, hobeln oder schleifen. Dies kann mit Handwerkzeugen, mit Maschinen wie auch mit computergesteuerten und automatisierten Anlagen erfolgen. Dadurch lässt sich Holz mit höherem Aufwand ebenfalls beeindruckend verformen, wie nachfolgende Abbildung illustriert (Holzbau Schweiz – Holz, ein Wunderwerk der Natur).

Neben der Konstruktionsflexibilität der Baumaterialien sind besonders Eigenschaften hinsichtlich Tragfähigkeit und Belastbarkeit relevant. Stahl weist beispielsweise ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht auf und verfügt daher über hohe Druck- und Zugfestigkeiten. Diese Eigenschaft macht Stahl zu einem sehr attraktiven Baustoff für Hochhäuser und weitspannige Brücken. Stahlbeton zeichnet sich in erster Linie durch eine äusserst hohe Druckfestigkeit aus und hält ebenfalls starkem Zug stand. Gebäude aus Stahlbeton sind daher sehr robust und langlebig. Die hohe Zugfestigkeit ist eine Eigenschaft, die auch Holz auszeichnet. Holz ist ebenfalls hinsichtlich Druckfestigkeit mit Beton vergleichbar. Daher eignet sich Holz optimal für Tragebalken. Jedoch ist das Schrumpfen und Quellen von Holz als einer der Hauptnachteile festzuhalten (SkyCiv, 2019).

Neben den genannten Eigenschaften müssen die Baumaterialien auch Anforderungen bezüglich Wärmedämmung und Schallschutz erfüllen. Betonkonstruktionen vereinen diese Eigenschaften optimal. So bieten Betonböden einen perfekten inneren Schallschutz und dienen als Speichermasse für die Wärme, die sie verzögert wieder abgeben. Durch die grosse Masse von Betonelementen findet eine Dämpfung von Schallwellen statt. Holzdecken können mit mineralischem Schüttgut versehen werden, womit die Schallabsorption verbessert wird. Die Holzdecke wird dadurch jedoch um 50% höher (Hausinfo, 2023). Bezüglich Wärmedämmung weisen Holzbauten optimale Werte auf. Im Winter schützen sie hervorragend vor Kälte und im Sommer vor Hitze (Holzbau Schweiz, online).

Studien zeigen, dass Holz positive Effekte auf das Raumklima und das Wohlbefinden hat. Jedoch besteht noch Unsicherheit darüber, wie diese Ergebnisse in der Praxis umgesetzt und in der Innenraumgestaltung einbezogen werden können (Bodemer et al., online).

Holz bleibt im Brandfall stabil

Lange Zeit waren nur Einfamilienhäuser, zwei- bis dreistöckige Gebäude und Innenausbauten in Holzbauweise denkbar. Der Grund dafür waren vorwiegend die strengen Brandschutzvorschriften. Durch deren Lockerung im Jahr 2005 wurden mehrstöckige Holzgebäude umsetzbar und damit folgte ein massiver Entwicklungsschub sowie der endgültige Durchbruch der Holzbauweise. Zwischenzeitlich sind auch Fluchtwege und Treppenhäuser in Holzbauweise möglich und erste grosse Überbauungen oder Holzhochhäuser entstehen (LUKB (b), online). Im Brandfall kommen bei Holzbau wortwörtlich die positiven Eigenschaften von Holz zum Tragen. Die Verkohlungsschicht, die beim Brand entsteht, schützt durch ihre geringere Wärmeleitfähigkeit erstaunlich lange vor weiterem Abbrand. Bei ausreichender Dimensionierung der Stützbalken wird der Abbrand verzögert und ist somit kontrollierbar. Stahlbeton dagegen hat das Problem, dass der Stahl bei großer Hitze weich wird und der Beton dadurch schnell seine Stabilität und Tragfähigkeit verliert und zusammenbricht. Nur nichtbrennbare Baustoffe wie Ziegel, Klinker oder Kalksandstein haben eine höhere Feuerwiderstandsklasse als Holz (NABU, 2021).

Höhere Baukosten und doch rentabel

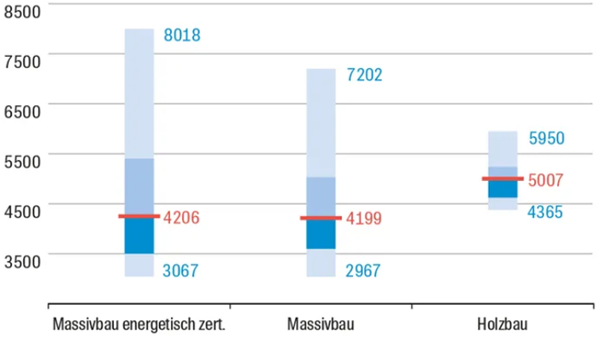

Betrachtet man die Baukosten, so zeigt sich, dass diese, je nach Bauweise, variieren können. Studien zeigen, dass Holzbauten tendenziell leicht höhere Baukosten aufweisen können als Massivbauten. In einer Studie wurden durch Wüest Partner im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt mehrere grosse Holzbauprojekte untersucht und mit vergleichbaren Massivbauten verglichen. Wie die nachfolgende Grafik (Wüest Partner, online) aufzeigt, liegt der Median der Baukosten für Holzbauten höher als jener für Massivbauten. Diese Kostenunterschiede können zum Teil durch die unterschiedliche Planungs- und Kostensicherheit erklärt werden, wobei insbesondere die Wahl der Gebäudehülle einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtkosten hat. Des Weiteren verdeutlicht die Grafik, dass Holzbauten mehr Kostensicherheit aufgrund geringerer Kostenstreuung bieten. (Lignum (b), online) & (Wüest Partner, online).

Abbildung 2: Kostenbenchmarks für die Baukosten BKP 1-5 pro m2 Hauptnutzfläche (Grafik: Wüest Partner).

In Bezug auf Renditen zeigt die Studie, dass Holzbauten zwar leicht tiefere, aber dennoch attraktive Bruttoanfangsrenditen aufweisen. Der Median der erwarteten Renditen liegt bei 3,22%, wobei der Median der vergleichbaren Massivbauten – nur geringfügig höher – bei 3.52% liegt. Zudem kann durch die verkürzte Bauzeit von Holzbauten eine Steigerung des Marktwertes bzw. Landwertes um mehr als 2% erzielt werden. Diese Zahlen entsprechen den Erwartungen von institutionellen Investoren und unterstreichen die Rentabilität des Holzbaus aus finanzieller Sicht (Lignum (b), online) & (Wüest Partner, online). Obwohl dass die genannten Werte auf Modellannahmen beruhen und von realen Bedingungen abweichen können, veranschaulichen sie, dass der Holzbau eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu konventionellen Bauweisen darstellt.

Nachhaltiges Bauen für eine klimaneutrale Schweiz

Der Vergleich zwischen Holz- und Massivbau verdeutlicht die entscheidende Rolle der Baumaterialien für die ökologische Bilanz. Sowohl die Holz- als auch die Massivbauweise haben ihre Vorzüge: Holz als lokaler, nachwachsender Rohstoff mit kurzen Bauzeiten und positiver CO2-Bilanz gegenüber Massivbauten mit Langlebigkeit, Robustheit und tieferen Erstellungskosten. Trotz anfänglich möglicherweise höherer Investitionen erweist sich der Holzbau langfristig als rentabel und attraktiv für Investoren. Dessen verstärkter Einsatz könnte einen bedeutsamen Beitrag zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele der Schweiz leisten.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.