Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung,

«Die sozialräumliche Perspektive ist nicht nur ein rosa Schleifchen am Projektpaket»

Das Ziel von Stadt-, Gemeinde- und Quartierentwicklung ist die Schaffung attraktiver und nachhaltiger Lebensräume. Welchen entscheidenden Beitrag die Partizipation dabei leisten kann, erörterte kürzlich eine interdisziplinäre Diskussionsrunde an der Hochschule Luzern.

Es spricht vieles dafür, dass Planungslösungen, die gemeinsam mit Direktbetroffenen entwickelt werden, die lokalen Bedürfnisse am besten berücksichtigen. Wenn Erfahrungswissen auf Fachexpertise trifft, werden die Ergebnisse oft passgenauer und tragfähiger. Somit haben partizipative Prozesse das Potenzial, die räumlichen und sozialen Qualitäten eines Ortes zu verbessern, darüber hinaus können sie aber auch die Akzeptanz der Neugestaltung erhöhen. Und das ist auch wichtig: Denn Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass einige kostenintensive Bauprojekte trotz sorgfältiger Planung letztlich doch nicht bedarfsgerecht waren und daher am fehlenden Rückhalt in der Bevölkerung gescheitert sind.

Doch wie stark ist Partizipation in der Praxis verankert? Was läuft bereits gut und wo besteht noch Handlungsbedarf? Braucht es neue Begriffe wie Co-Kreation, um den umfassenden demokratiebezogenen Anspruch zu verdeutlichen? Um diese Fragen zu reflektieren, lud das Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit zusammen mit der Plattform GSR zu der beliebten «Einblicke»-Veranstaltung ein.

Inputs aus der Forschung

Nach einleitenden Worten von Dr. Miriam Meuth, der Wohnforscherin und Co-Leiterin des MAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung, ging die SNF-Doktorandin Isabel Herrle unter anderem auf theoretische Hintergründe und Verständnisse von Co-Kreation und Koproduktion ein. Dazu warf sie einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. Im europäischen Umland habe sich das sozialräumliche Vorgehen konzeptionell etabliert, was etwa in der Neue Leipzig-Charta 2020 deutlich wird – einem Leitdokument für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung in Europa. Auch das deutsche Memorandum «Urbane Resilienz» enthalte Wege und Handlungsempfehlungen zu einer zukunftsfähigen, partizipativen Stadtentwicklung.

In der Schweiz ist die Mitwirkung der Bevölkerung in der Raumentwicklung gesetzlich verankert. Die Konkretisierung ist jedoch offen gehalten und kann von Gemeinde zu Gemeinde variieren. Hinzu kommt, dass Partizipation in unterschiedlichen Ausprägungsformen verstanden und gelebt werden kann: Die Bandbreite reicht von Bottom-Up-Prozessen, die durch die Bevölkerung angestossen werden, bis zu institutionell initiierten Formen. Diese wiederum können sich aufs Informieren und Anhören beschränken, gemeinsame Entscheidungen ermöglichen oder auch eigenverantwortliches Organisieren fördern1. Ob neuere Begriffe wie Co-Kreation oder Koproduktion dazu beitragen können, das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit positiv zu beeinflussen, war eine von vielen Fragen, die später im Plenum angeregt diskutiert wurden.

Reflexion aus der Praxis

Sehr anschaulich war auch der Input von Sabina Ruff, der Präsidentin der Plattform GSR und des Vereins SoRa+, zwei Organisationen, die sich seit Jahren für eine sozialräumliche und transdisziplinäre Herangehensweise in der Raumentwicklung einsetzen. Eine sozialräumliche Haltung sowie soziokulturelle und partizipative Methoden seien zentrale Bausteine für eine zukunftsfähige Planung. Das Interesse sowie die Forderung seien in der Zwischenzeit bei Bauherrschaften, Architekturbüros und der Raumentwicklung angekommen. Doch um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und vor allem die Soziokultur als ebenbürtige Disziplin zu etablieren, braucht es noch mehr Sensibilisierung und Lehrgänge. Weiterbildungen wie der MAS GSR würden dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

«Die sozialräumliche Perspektive ist nicht nur ein rosa Schleifchen am Projektpaket, sondern ein zentraler Baustein für eine zukunftsfähige Planung.»

Sabina Ruff, Präsidentin Plattform GSR

Angeregte Diskussion

Prof. Beatrice Durrer Eggerschwiler und Prof. Alexa Bodammer, zwei erfahrene Fachpersonen und Moderatorinnen von partizipativen Prozessen, luden danach zur Diskussion ein. Dass aus der Verbindung von Erfahrungswissen und fachlicher Expertise grosser Mehrwert entsteht, konnten die Anwesenden auf jeden Fall bestätigen. «Die Leute sprühen nur so vor Ideen», sagte eine Teilnehmerin. Es sei aber hilfreich, wenn die Forschung Instrumente entwickeln könnte, die die Wirkung belegbar nachwiesen. Dazu sei es wichtig, dass das jeweils geschaffene Praxis- und Methodenwissen nach Projektende nicht wieder verpufft, sondern für andere Fälle und auch für andere Behörden ausserhalb der Raumplanung selbst bewahrt werden könne.

«Unser Ziel: integrale und partizipative Stadtentwicklung voranbringen.

In unseren Weiterbildungen legen wir daher grossen Wert auf Interdisziplinarität – Fachpersonen jeglicher Couleur sind willkommen.»

Miriam Meuth, Co-Leiterin MAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung

Der Abend bot somit eine gelungene Mischung aus Fach-Impulsen und Praxis-Austausch. Den Abschluss bildete wie gewohnt ein Apéro, um die Gespräche in lockerer Atmosphäre weiterzuführen.

Von: Anette Eldevik

Veröffentlicht am: 2. Juli 2025

Bild: Getty Images

Aus- und Weiterbildungen zu Soziokultur

- Interessieren Sie sich für einen Bachelor in Soziokultur? Mehr erfahren.

- MAS integrale Gemeinde-, Stadt und Regionalentwicklung: In diesem MAS werden Fachpersonen aus Wirtschaft, Architektur, Verwaltung, Sozialer Arbeit und Politik dazu befähigt, komplexe Projekte und sozialräumliche Prozesse umzusetzen. Mehr erfahren.

- CAS Alter(n) in Gemeinde und Quartier: Das CAS zeigt praxisnah, wie dem demografischen Wandel auf Gemeinde- und Quartierebene professionell und partizipativ begegnet werden kann. Mehr erfahren.

Literatur- und Projekthinweise:

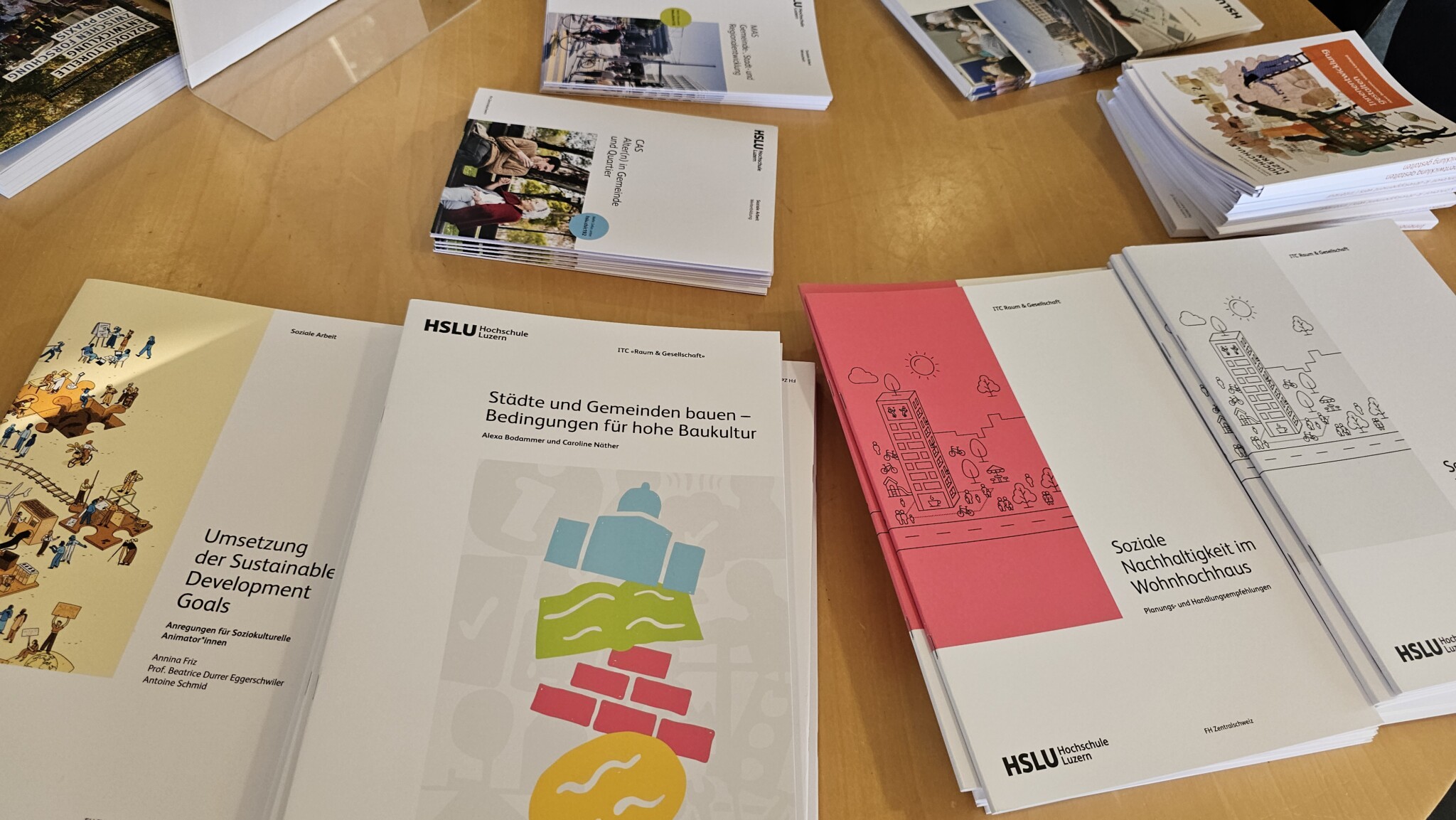

- Der Sammelband «Soziokulturelle Entwicklung zwischen Forschung und Praxis» wurde von Prof. Dr. Stephanie Weiss und Dominic Zimmermann von der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit herausgegeben. Im Buch werden Projekte vorgestellt, in denen es um die Stadt- und Quartierentwicklung, den öffentlichen Raum und das Zusammenleben geht. Der Fokus liegt auf der sozialräumlichen und soziokulturellen Herangehensweise.

- Aktuelles SNF-Projekt von Miriam Meuth, Isabelle Herrle und Sandrine Gukelberger: Stadtentwicklung: Partizipation ‘von unten’ und ‘von oben’

Kommentare

1 Kommentare

A. Glatt

Im linkedin post ist der Beitrag mit #Sozialraumorientierung verschlagwortet, was nicht gleichzusetzen ist mit der "sozialräumlichen Perspektive".

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.