Migration und die «gottverdammte Ungleichheit»

«Keiner kann sich der Integration entziehen.» und «Das Problem ist die gottverdammte Ungleichheit!». Mit diesen beiden Aussagen holten Prof. Dorothee Guggisberg, die Direktorin der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, und Dozentin Dr. Rebekka Ehret uns Studierende aus der montagmorgendlichen Benommenheit und mitten ins Herz der Thematik, die uns in der folgenden Woche begleiten würde: Migration. Aber auch: Inklusion, Chancengleichheit, die Rolle der Sozialen Arbeit. All dies und noch vieles mehr wurde erläutert, seziert, diskutiert, oftmals kontrovers und emotional. Dabei kam immer wieder die Frage auf, was denn Sozialarbeitende überhaupt ausrichten können.

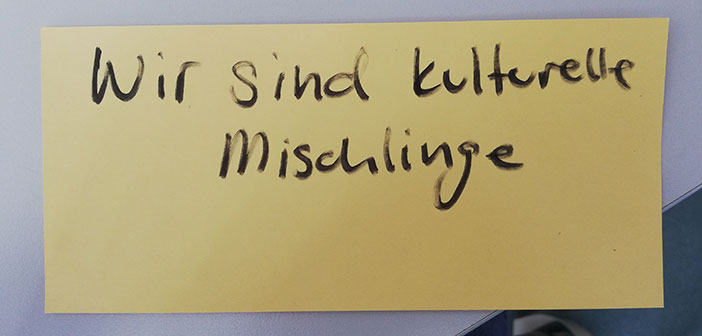

Nach einer interessanten Woche habe ich für mich persönlich folgendes Fazit gezogen: Professionelle der Sozialen Arbeit sollten dem entgegenwirken, was schön Neu-Englisch «Othering» genannt wird. «Othering» bedeutet, dass man Menschen zu «anderen» macht, weil sie nicht zu «uns» gehören sollen und sie damit immer auch ein bisschen entwertet. Dabei ist Herkunft bei weitem nicht das einzige Kriterium, das eine Kultur oder einen Menschen definiert. Bei der Chancengleichheit und der Teilhabe, die Migrantinnen und Migranten verwehrt wird, sollten wir ansetzen. Denn diese Menschen haben Sozialarbeitende verdient, die ihnen immer wieder neu begegnen, die eigene Vorurteile hinterfragen und versuchen, einzelne Schicksale zu verstehen. Wir können den Klientinnen und Klienten alle Informationen zukommen lassen, die wir haben – sei es über rechtliche Gegebenheiten oder die nächste Anlaufstelle zu einem bestimmten Thema. Und wir sollten versuchen, Lücken zu schliessen, wie es beispielsweise die Initiantinnen und Initianten des Gemeinschaftszentrums «One Happy Family» für Geflüchtete auf der Insel Lesbos getan haben. Mit mutigen Ideen und Projekten können Professionelle der Soziokulturellen Animation Begegnungen ermöglichen, gegen die Anonymisierung arbeiten und etwas Veränderung bewirken.

Rebekka Ehret plädierte in ihrem Referat für Gespräche statt Vorurteile, Fragen statt Annahmen. In diesem Sinne sollen auch in diesem Blogbeitrag Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen. Leyla B. (Name geändert) , Malek O. und Suhel H. sind drei Studierende der Hochschule Luzern. Sie haben an der Internationalen Studienwoche teilgenommen, eifrig mitdiskutiert und offen ihre Flucht-Erfahrungen geteilt. Sie haben vier Fragen beantwortet.

Was hat dir den Start in der Schweiz erleichtert, was hat ihn erschwert?

LB: Mir hat den Anfang gar nichts erleichtert. Wir waren die einzige ausländische Familie in einem kleinen Bündner Dorf. Es war überhaupt kein einfacher Start und deshalb kann ich das auch nicht mit einer positiven Erfahrung in Verbindung bringen.

MO: Ich war irgendwie schockiert, wie wir gefangen gehalten wurden. Ende 2015 waren viele Leute auf der Flucht und ich habe teilweise in einem Raum mit 28 Personen auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. Das war schlimm und ich habe es bereut, in die Schweiz gekommen zu sein. Positiv war, dass ich viele Landsleute und bekannte Gesichter getroffen habe, das war sehr schön.

Was hättest du dir bei der Ankunft gewünscht?

SH: Ich habe erst nach 4 Jahren den Entscheid über die Aufenthaltsbewilligung bekommen, da hätte ich mir eine frühere Entscheidung gewünscht. Was ist meine Zukunft? Wie wird es weitergehen? Diese Fragen blieben die ganze Zeit offen. Danach habe ich entschieden, ein Studium zu beginnen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Jetzt gibt es beschleunigte Verfahren. Hätte es die früher gegeben, wäre ich heute schon mit dem Studium fertig.

LB: Ich hätte mir gewünscht, dass die Leute offener gewesen wären. Dass sie den Unterschied akzeptiert hätten, den man äusserlich gesehen und an der Sprache gemerkt hat und uns wertgeschätzt und willkommen geheissen hätten. Das war bei uns überhaupt nicht so.

MO: Wir mussten jedes Mal, wenn wir einkaufen gingen, eine Quittung mitbringen. Nach unserer Rückkehr wurden wir mit Handschuhen abgetastet und durchsucht, wie Kriminelle. Das hätte ich mir anders gewünscht, das fand ich abschätzig. Wir haben hier Sicherheit gesucht, nicht mehr. Und ich hätte gern in einem offenen Haus gewohnt, wie alle anderen.

Was bedeutet für dich gelungene Integration/Inklusion?

SH: Wenn die Menschen zusammenleben können, einander respektieren und akzeptieren, sowohl die Kultur als auch die Gesetze. Damit meine ich beide Seiten: Nicht nur der Staat sollte von Geflüchteten erwarten, dass sie sich integrieren. Beide Seiten sollten sich anerkennen. Einen solidarischen Zusammenhalt sollte es nicht nur unter Schweizerinnen und Schweizern geben. Deshalb sehe ich den Begriff «Integration» eher kritisch und rede lieber von «Inklusion».

MO: Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich Freunde habe, wenn ich wieder meinen Beruf ausübe oder weiter studieren kann. Wenn ich machen kann, was ich will und nicht fremdbestimmt oder einem Sozialarbeiter ausgeliefert bin. Gute Integration bedeutet für mich Emanzipation.

Wie prägt dich deine Migrationserfahrung als künftige Fachperson der Sozialen Arbeit?

SH: Es war von Anfang an mein Ziel, dass ich nach dem Studium im Bereich Migration arbeiten kann. Ich habe sehr viele Dinge gesehen und kritisch beobachtet, auch im Zusammenhang mit Sozialarbeitenden. Ich kann die Situation von Geflüchteten verstehen. Darum möchte ich mein Wissen an andere weitergeben, damit auch sie die Situation besser verstehen.

LB: Weil ich selber einen Migrationshintergrund habe und positive wie auch negative Erfahrungen gemacht habe, könnte ich eine gute Peer-Person sein. Auch nach dem Studium werde ich mich immer wieder hinterfragen und kritisch reflektieren, es wird immer ein Prozess sein. Ich denke, man muss die Thematik Migration mit sich selbst vereinbaren und seinen Standpunkt äussern können, egal wo.

MO: Andere Menschen zu spüren ist eine Fähigkeit, die nicht viele haben. Ich möchte die Menschen als solche wahrnehmen und versuchen, ihre Geschichte zu verstehen. Dabei möchte ich möglichst keine Vorurteile haben und auch nicht meinen, dass ich viel mehr Wissen habe als die Klienten und Klientinnen. Diese sollte ich ins Boot holen, ihre Wünsche respektieren und sagen: Es geht um deine Zukunft und nicht um mich, das musst du besser wissen. Auf dem Sozialamt mit Migrantinnen und Migranten zu arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen, das ist für mich Menschenverwaltung.

von: Milena Brasi

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.