Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung,

Wie eine Coaching-Ausbildung Identitäten verändert

In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsorganisation Swisscontact bietet die HSLU in Schwellenländern das CAS Coaching for Employment und Entrepreneurship an. Mit durchschlagendem Erfolg für Job-Coaches und Jugendliche. Was ist das Erfolgsrezept?

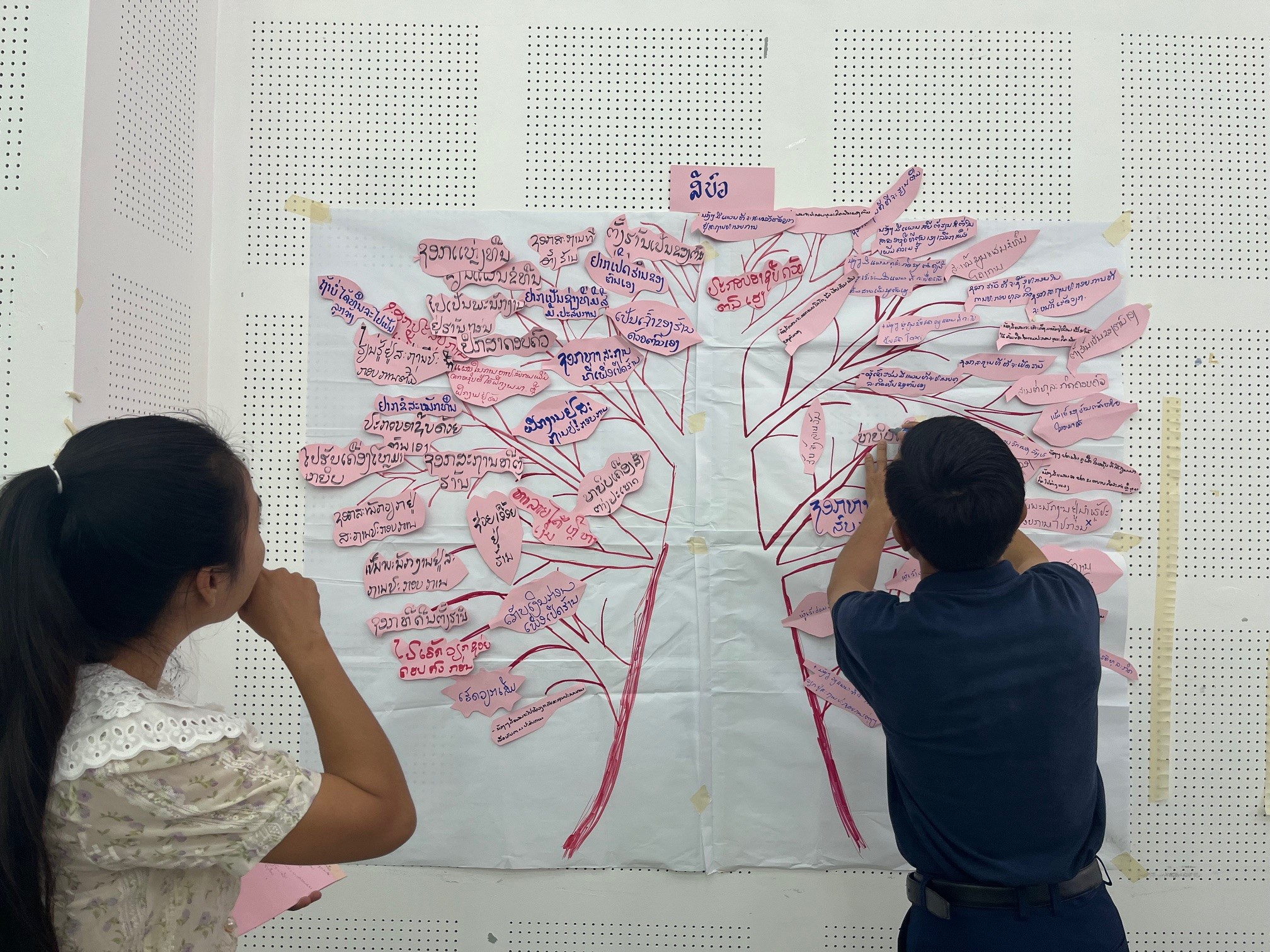

Das Institut für Soziokulturelle Entwicklung hat einen Coaching-Ansatz entwickelt, der armutsbetroffene Jugendliche in Schwellenländern darin unterstützt, sich in den nationalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Coaching for Employment and Entrepreneurship (C4EE) begann 2010 in Albanien. Mittlerweile bildet das Team, bestehend aus Peter Stade, Rahel Müller, Bernard Wandeler, Anette Stade und Peter Adler, auch in Marokko, Laos, Kongo und El Salvador Coaches aus. Mehrere hundert solcher Coaches haben bis heute das als Schweizer CAS anerkannte Training erfolgreich absolviert und ihrerseits wiederum mehrere tausend Jugendliche begleitet. Davon findet über die Hälfte anschliessend Arbeit.

Fangen wir mit einer einfachen Frage an: Was macht C4EE so erfolgreich?

Peter Stade (PS) (schweigt nachdenklich, blickt zu Rahel Müller): Ich fange mal an.

Rahel Müller (RM) (lacht): Fang mal an.

PS: Ich glaube, dass ein Coaching grundsätzlich einem Bedarf entspricht. Man muss dazu sagen, dass unser Ansatz spezifisch für junge Leute ist, die Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Coaching for Employment and Entrepreneurship stellt diesen Personen jemanden zur Seite, der sie über eine längere Zeit begleitet. Man bietet ihnen nicht ein Training an, wo sie etwas lernen und dann selbst weiterschauen, sondern es ist jemand da, der sie Schritt für Schritt begleitet. Von einer Berufsorientierung über den Kompetenzerwerb, der sie für einen Berufseinstieg befähigt, bis hin zur Suche nach freien Stellen und der Bewerbung. Das bietet eine Kontinuität, wohingegen Einzelmassnahmen oft zu kurz greifen.

RM: Wenn ich anknüpfen darf: Ich komme aus der Jugendarbeit. Für mich ist das normal, so zu arbeiten. Erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass unsere soziokulturelle Perspektive auf Entwicklungszusammenarbeit anders ist als bei anderen. Wir können die Coaches über rund ein Jahr ausbilden, und diese arbeiten wiederum ungefähr ein Jahr mit den Jugendlichen. Das ist etwas Aussergewöhnliches. Und ich glaube, der Beziehungsaufbau ist zentral.

Gilt das insbesondere, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, die sich in einem Entwicklungsprozess befinden?

PS: Wenn man aus der Sozialen Arbeit kommt, spezifisch aus der Soziokultur, sind das grundsätzlich zentrale Begriffe: Beziehungsarbeit, Beziehungsaufbau. Längerfristige, tragende Beziehungen aufzubauen – mit Jugendlichen oder mit einer Zielgruppe allgemein – ist die Basis, auf der ganz viel passieren kann. Das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder verteidigen müssen. Weil: das macht es natürlich kostspielig. Unsere Coaches können nicht 500 Jugendliche in einem Jahr begleiten, sondern 20. Und das kostet Geld.

Wie funktioniert diese Beziehungsarbeit bei C4EE?

PS: Eine Beziehung besteht nicht nur von Coach zu Coachee, sondern auch unter den Coachees. Ein Merkmal von ausgegrenzten Personen und Jugendlichen ist, dass sie oft glauben: «Ich bin das Problem. Ich genüge nicht. Ich habe die falsche Hautfarbe. Die falsche Sprache. Zu wenig Kompetenz.» Darum arbeiten wir mit Gruppen von Jugendlichen. Das kann ein Gefühl vermitteln von: «Du bist nicht allein. Zu merken: Es ist nicht dein Fehler, dass du in dieser Situation bist, es gibt ganz viele andere, die sind im gleichen Boot, und wir helfen uns gegenseitig» – das gibt Kraft.

RM: Auch bei den Coaches passiert sehr oft ganz viel in der Haltung. In den seltensten Fällen kommen Sozialarbeiter:innen in unsere Coaching-Ausbildung. Sondern das sind praktisch alles Quereinsteiger:innen. Die müssen ihre Zielgruppe erst mal gedanklich erfassen. Dann gehen sie auf 15 bis 20 Jugendliche zu, um sie zu begleiten. Unsere Weiterbildung verändert ihre berufliche Identität.

Wie das?

RM: Weil unser Ansatz so spezifisch ist. Dazu würde ich Partizipation als zweiten Grund nennen, wieso unser Konzept so erfolgreich ist. Es geht nicht darum, dass sie den Jugendlichen sagen, wie es geht, sondern dass man sich zusammen auf den Weg macht. Ausprobiert. Und dann vielleicht auch nochmal einen anderen Weg einschlägt, als man zuerst gedacht hat.

Wie bringen Sie Ihren Ansatz den Coaches bei?

PS: Indem wir es ein Stück weit vorleben. Wir beziehen die Coaches ins Training mit ein. Wir unterstützen sie darin, selbst Lösungen zu finden für ihre konkreten Probleme, die sie in der Umsetzung haben.

Können Sie ein Beispiel machen?

PS: Die Schnupperlehre. Da erklären wir: «Das ist die Idee und wir wollen das machen.» Dann sagen die Coaches vielleicht: «Das ist ganz schwierig bei uns.»

RM (lacht): «Versicherungstechnisch unmöglich.»

PS: Genau. In der Schweiz gibt es die gesetzlichen Rahmenbedingungen fürs «Schnuppern». In anderen Ländern nicht. Also fragen wir die Coaches: «Wie könnt ihr eure Jugendlichen befähigen, dass sie zwei Wochen in einen Betrieb schauen können?» Und dann sagen sie vielleicht: «Ein offizieller Brief vom Projekt wäre gut.»

RM: Oder: «Es könnte helfen, wenn die Versicherung vom Projekt übernommen wird, wie etwa in Marokko.»

PS: Bei der ersten Durchführung von C4EE in einem Land findet in der Regel eine Anpassung des bestehenden Konzepts an den jeweiligen Kontext statt. Dabei beziehen wir die Coaches stark ein und sagen: «Ihr seid die Fachpersonen.» Und diese Haltung probieren wir auch im Training mitzugeben.

Wie kommt das bei den Coaches an, die Sie ausbilden?

RM: Unterschiedlich (beide lachen). Es ist oft ein ganz anderes Lernverständnis, als sie es sich aus ihrer eigenen Schulzeit gewöhnt sind.

PS: Faszinierend ist: Gerade, wenn ich an den Kongo denke, gibt es da Leute, die im Laufe des Prozesses merken, was das für eine Wirkung hat. Sie realisieren: «Hey, eigentlich leben wir in einem Kontext, wo selber aktiv werden, selber Lösungen finden, selber innovative Wege entwickeln, eine totale Qualität hat.»

RM: Im Kongo arbeitet einer der Coaches auch noch als Anwalt. Der hat mir erzählt, er braucht einige Methoden aus unserem CAS jetzt in seinen Gerichtsverhandlungen oder wenn er seine Klient:innen brieft. Das sind dann lustige Nebeneffekte.

Warum ist Partizipation so wichtig, wenn man jemanden ausbilden oder im Leben weiterbringen möchte?

RM: Partizipativ unterwegs zu sein, führt dazu, dass die Coaches und die Jugendlichen ins Denken kommen, für sich Entscheidungen treffen und die Konsequenzen tragen. Schlussendlich bringt Partizipation eine Autonomie für jeden Einzelnen. Es geht darum, handlungsfähiger zu werden für sich und sein Leben.

PS: Ziel von C4EE ist das Empowerment von Jugendlichen, ihre eigene berufliche Entwicklung in die Hand zu nehmen. Aber wir wollen auch, dass die Coaches Verantwortung für das Projekt übernehmen, im Sinne von Ownership. Die Leute in diesen Ländern sollen ihre Erfahrungen und was sie in den Kursen gelernt haben, weitertragen, auch wenn wir nicht mehr da sind. Das kann man über Partizipation erreichen.

Kann es vorkommen, dass man einen Jugendlichen nicht aufnehmen kann?

PS: Eine Bedingung ist jeweils, dass eine minimale Stabilität in der Familie vorhanden ist. Wenn die Jugendlichen so arm sind, dass sie ständig fehlen müssen, um ein, zwei Dollar zu verdienen, dann funktioniert es leider nicht.

RM: Vielleicht hilft ein Beispiel aus Marokko. Dort gibt es fünf Millionen NEETs (Not in Employment, Education or Training, Anm. d. Red.). Das sind Menschen, die schon mehr als ein Jahr nicht in einer Ausbildung oder in einer Erwerbssituation sind. Das ist viel. Und es gibt ganz wenige Programme, die explizit diese Zielgruppe angehen und diese auch erreichen.

Über die Hälfte der Jugendlichen kann nach dem Coaching in eine Anstellung wechseln. Was bedeutet das für sie?

PS: Ein fixes Einkommen – auch wenn es nur der Mindestlohn ist – verändert den ganzen Familienalltag. Wenn jeden Monat regelmässig Geld reinkommt, sodass die Bäuche mal voll sind, kann der jüngste Sohn oder die jüngste Tochter vielleicht regelmässig in die Schule gehen. Das schafft eine neue Lebenssicherheit und Lebensqualität.

Was können wir aus den Erfahrungen mit C4EE eigentlich für die Schweiz und unser Ausbildungssystem lernen?

PS: Die längerfristige Begleitung ist etwas, das in der Schweiz nicht mehr so stark existiert. Die ganze Berufsintegration wird immer spezifischer. Wenn ich mit Leuten spreche, die in der Arbeitsintegration tätig sind, höre ich oft, dass sie diese Beziehungsarbeit ein bisschen verloren haben, obwohl es eigentlich sinnvoll ist.

RM: Das ist auch meine Erfahrung aus der Jugendarbeit. Die Jugendlichen haben in der Schule zwar Berufswahlunterricht und die Verpflichtung zu schnuppern, aber für viele ist das ein grosser Schritt, der Angst machen kann. Und selten ist jemand da, um ganz konkret zu schauen, was diese Person braucht. Ich glaube schon, dass wir uns diese kontinuierliche Begleitung wieder mehr auf die Fahne schreiben könnten. Es ist nicht so, dass unser System nur Bildungsgewinner:innen hinterlässt.

Interview: Nils Sager

Veröffentlicht am: 9. Juli 2025

Bilder: Swisscontact Maroc (Hauptbild), Rahel Müller (Gallerie)

Über das Projekt

Seit 2010 führt ein Team der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit das Projekt Coaching for Employment and Entrepreneurship (C4EE) durch. In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsorganisation Swisscontact wird die Coaching-Ausbildung in diversen Ländern wie Albanien, Kosovo, Libanon, Laos, Marokko, DR Kongo und El Salvador angeboten. Vor Ort werden Coaches aus NGOs und staatlichen Organisationen ausgebildet, die die Brücke zu Ausbildungsinstitutionen und zum Arbeitsmarkt schlagen. Ihre Aufgabe ist es, Jugendliche in ihrem Kompetenzerwerb zu unterstützen, damit diese eine Anstellung finden oder eine eigene Geschäftsidee realisieren können. Bis dato wurden 350 Coaches ausgebildet und ca. 5000 Jugendliche unterstützt. Da die Coaches und Organisationen nach Projektabschluss selbstständig weiterarbeiten, ist aber davon auszugehen, dass die Zahl deutlich höher liegt.

Prof. Peter Stade

Peter Stade ist Dozent und Projektleiter an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, stellvertretender Leiter des Instituts für Soziokulturelle Entwicklung sowie Verantwortlicher des Kompetenzzentrums International Community Development. Er verfügt unter anderem über einen Master of Arts in Sozialer Arbeit und zu seinen Kompetenzschwerpunkten zählen: Arbeitsintegration im Kontext internationaler Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik, E-Partizipation und neue Medien, offene, aufsuchende, mobile und sozialräumliche Jugendarbeit, Kommunikation und Gesprächsführung, Arbeiten in Gruppen sowie gruppendynamische Prozesse.

Rahel Müller

Rahel Müller ist Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Sie verfügt unter anderem über einen Master of Science in Social Work und zu ihren Kompetenzschwerpunkten zählen: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Gendergerechte Jugendarbeit, Queerfeministische Mädchen-Arbeit sowie Gruppendynamische Prozesse.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.