27. Mai 2024

Wirtschaftskriminalität in der Schweiz

Die Auswertung der Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik der Jahre 2013 bis 2022 lässt eine deutliche Zunahme der Wirtschaftsstraftaten erkennen. Da davon auszugehen ist, dass ein grosser Teil der Delikte nicht angezeigt wird, dürfte das effektive Ausmass der Wirtschaftskriminalität noch um ein Vielfaches höher sein.

Von Dr. Claudia V. Brunner, Susanne Grau und Tania Garcia

In der Schweiz bestehen nach wie vor keine umfassenden Statistiken oder Studien, die der Analyse der Entwicklung der Wirtschaftskriminalität zugrunde gelegt werden können. Somit hat diese weiterhin gestützt auf die amtlichen Statistiken und privaten Studien zu erfolgen. Die kantonalen Polizeibehörden halten die bei ihnen bearbeiteten Straftaten detailliert sowie nach einheitlichen Vorgaben in der polizeilichen Kriminalstatistik fest. Zusätzlich zeichnet die eidgenössische Strafurteilsstatistik alle im Strafregister eingetragenen Verurteilungen von Erwachsenen wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch und die Bundesnebengesetze auf. Die privaten Studien, wie diejenigen der Beratungsfirmen, legen den Analysen meistens Medienanalysen oder Kundenumfragen zu Grunde.

Betrug, Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung

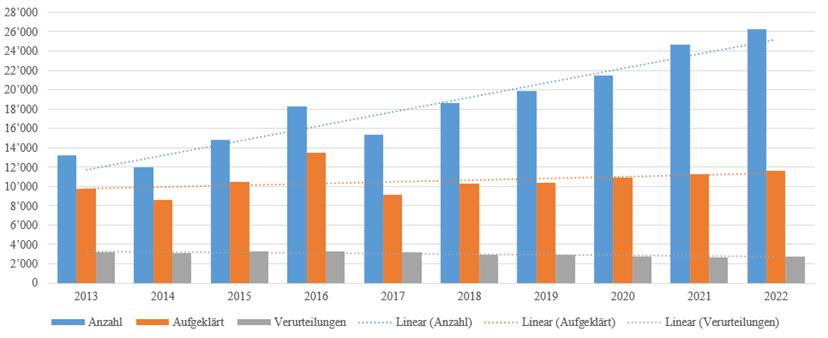

Wie bereits in der Studie aus dem Jahr 2019 lag der Fokus bei der aktuellen Analyse auf den klassischen Wirtschaftsstraftaten Betrug, Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung. Im Gegensatz zum letzten Mal, als die Konzentration auf den Jahren 2009 bis 2018 lag, standen dieses Mal die Jahre 2013 bis 2022 im Vordergrund. Die Untersuchung baute auf den Daten und Erkenntnissen der letztmaligen Auswertung auf und wurde mit den jüngsten Entwicklungen ergänzt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Statistiken keine Rückschlüsse darüber zulassen, ob es sich bei den aufgeführten Delikten einzig um solche handelt, die der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen sind. Aussagen zur Entwicklung lassen sich dennoch machen. Die Auswertung der Jahre 2013 bis 2022 lässt eine deutliche Zunahme der polizeilich registrierten Wirtschaftsstraftaten erkennen. Somit hat sich die Situation gegenüber der Analyse der Zahlen aus den Jahren 2009 bis 2018 weiter verschärft. Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Neben einer gesteigerten Anzeigebereitschaft könnten dafür eine erhöhte Sensibilisierung für Governance, Risk und Compliance sowie für Wirtschaftskriminalität, aber zum Beispiel auch ein verbesserter Zugang zu Daten und Informationen verantwortlich sein. Darüber hinaus ist zu beachten, dass von einer hohen Zahl von wirtschaftskriminellen Handlungen auszugehen ist, die nicht zur Anzeige gebracht werden. Die Gesamtheit der effektiv begangenen Wirtschaftsdelikte dürfte demnach noch um ein Vielfaches höher sein. In Abbildung 1 sind die Ergebnisse der Analyse der amtlichen Statistiken ersichtlich.

Wie bereits in der ersten Auswertung zeigt auch die vorliegende Untersuchung eine geringe Anzahl an Verurteilungen. Somit wird ein grosser Teil der Wirtschaftsstraftaten entweder nicht zur Anklage gebracht oder sie halten vor Gericht nicht stand. Es ist davon auszugehen, dass die mit diesen Delikten oftmals einhergehenden, speziellen Herausforderungen und das dafür erforderliche Spezialwissen mit ein Grund sein dürfte, weshalb es nicht zu mehr Verurteilungen kommt.

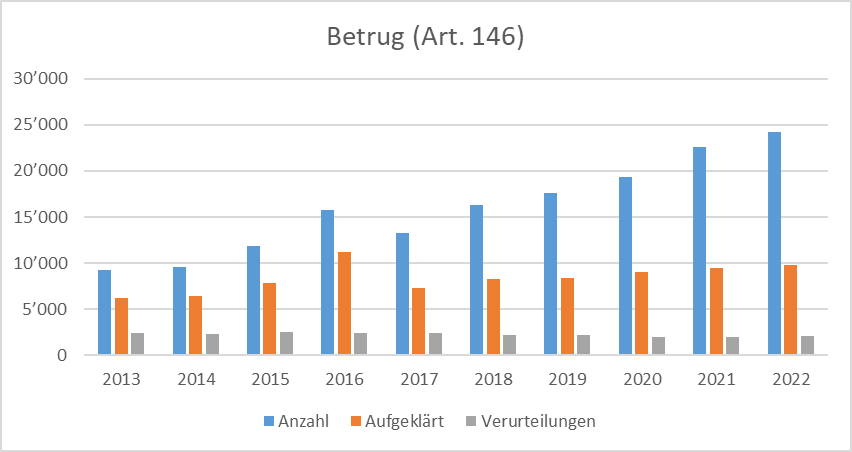

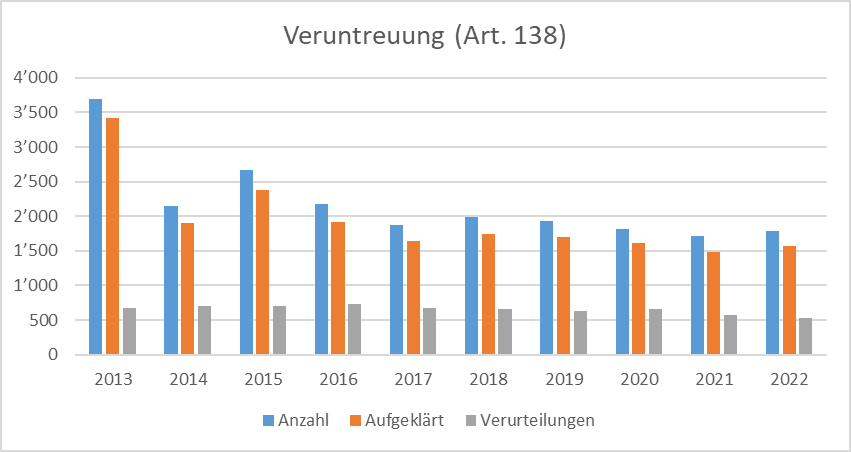

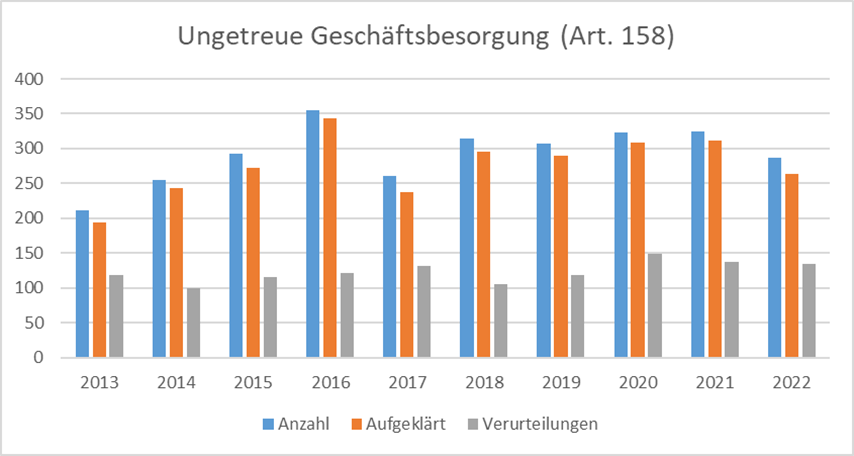

Betrachtet man die Delikte im Einzelnen, fällt auf, dass sich diese in der Anzahl der Fälle wie auch in der Entwicklung stark unterscheiden. In den Abbildungen 2 bis 4 sind die Ergebnisse der Analyse der einzelnen Tatbestände ersichtlich.

Die Zahl der gemeldeten Betrugsfälle ist von 9’304 im Jahr 2013 auf 24’195 im Jahr 2022 gestiegen und hat damit deutlich zugenommen. In den Jahren 2021 und 2022 war der Anstieg besonders stark. Die Kantone Zürich, Bern, Genf, Waadt und Aargau trugen massgeblich zur Zunahme in diesen Jahren bei. Der Anstieg könnte zumindest teilweise auf den Missbrauch von Covid-Krediten zurückzuführen sein, die gestützt auf die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung vom 25. März 2020 ermöglicht wurden. Zwischen dem 26. März und dem 31. Juli 2020 wurden insgesamt 137’870 Covid-19-Kredite mit einem Gesamtvolumen von knapp 17 Milliarden Franken gewährt. Bis Ende April 2024 wurden schweizweit 1’253 Verfahren gegen kreditnehmende Unternehmen abgeschlossen. Daraus resultierten 726 Verurteilungen und die Deliktssumme belief sich auf CHF 56’940’0633. Weiter lässt sich feststellen, dass auch die Aufklärungsquote im Zeitverlauf stärker schwankt, als bei den beiden anderen analysierten Wirtschaftsstraftaten. Diese liegt beim Betrug zwischen etwa 41% bis zu 71%. Dazu kommt, dass diese deutlich niedriger ist als bei den anderen beiden Delikten. Letzteres dürfte unter anderem auf die ständige Zunahme der Cyberdelikte zurückzuführen sein, deren Aufklärung aufgrund der oftmals internationalen und professionell agierenden Täterschaft der organisierten Kriminalität deutlich erschwert ist. Ebenfalls lässt sich feststellen, dass die Zahl der Verurteilungen konstant tief ist.

Bei den Veruntreuungen ist die Anzahl der gemeldeten Fälle von 3’692 im Jahr 2013 auf 1’781 im Jahr 2022 gesunken. Mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2015 bewegen sich die Meldungen auf relativ konstantem Niveau. Im Jahr 2013 war der Kanton Aargau aufgrund einer auffällig hohen Zahl von Veruntreuungen für den Anstieg verantwortlich. Im Jahr 2015 waren es insbesondere die Kantone Zürich und Solothurn. Des Weiteren fällt auf, dass die Fälle über den Betrachtungszeitraum zwar regelmässig aufgeklärt werden konnten, es aber verhältnismässig zu wenigen Verurteilungen kam.

Ebenfalls auf einem relativ stabilen Niveau sind in den vergangenen zehn Jahren die gemeldeten Fälle von ungetreuer Geschäftsbesorgung geblieben. Einzig im Jahr 2016 wurden leicht mehr Fälle gemeldet. Dazu trugen insbesondere die Kantone Zürich, Appenzell Innerrhoden und Genf bei. Wie auch bei den Veruntreuungen ist die Quote der aufgeklärten Fälle hoch und die Zahl der Verurteilungen verhältnismässig klein.

Vergleicht man die Zahlen der drei Tatbestände, fällt auf, dass sich die Strafverfolgungsbehörden am meisten mit dem Betrug auseinandersetzen müssen. Gefolgt von der Veruntreuung sowie – mit einem weiteren deutlichen Abstand – von der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Berücksichtigt man dabei den Kreis der möglichen Täterschaft, der bei der Veruntreuung – und erst recht bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung – deutlich enger ausfällt, ist dies allerdings wenig überraschend.

Erfahrungsgemäss verursachen die wirtschaftskriminellen Handlungen einen hohen Schaden. Dazu liefern die amtlichen Statistiken keine Daten. Hinweise dazu sind in öffentlich publizierten Gerichtsfällen zu finden. Der Schaden im Zusammenhang mit erstinstanzlichen Verurteilungen bei einer Mindestdeliktssumme von CHF 50’000 im Jahr 2022 betrug CHF 581 Millionen bei 78 Fällen und im Jahr 2021 567 Millionen bei 68 Fällen. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2019, wo sich die Schadenshöhe noch im Bereich von CHF 360 Millionen bewegte. Die Hintergründe dafür wären in vertieften Abklärungen zu prüfen. Ein möglicher Grund für den Anstieg könnte jedoch sein, dass Wirtschaftskriminelle während der Coronavirus-Pandemie neue Methoden und Wege für betrügerische Aktivitäten entdeckt haben. Da von einer hohen Zahl von wirtschaftskriminellen Handlungen auszugehen ist, die nicht zur Anzeige gebracht werden, dürfte der tatsächliche Schaden in der Schweiz allerdings um ein Vielfaches höher sein.

Hohe Dunkelziffer

Hinweise zur Frage, wie hoch die Dunkelziffer im Bereich der Wirtschaftskriminalität tatsächlich ist, können einzig die Unternehmen selbst liefern. Denn nur diese können Auskunft dazu geben, wie häufig sie sich mit strafbaren Handlungen konfrontiert sehen, die sie nicht zur Anzeige bringen.

In einer globalen Umfrage aus dem Jahr 2022, an welcher 1’296 Unternehmen aus der gesamten Welt teilnahmen, gaben 46% der befragten Unternehmen an, in den letzten 24 Monaten von Wirtschaftskriminalität betroffen gewesen zu sein. Das ist somit fast jedes zweite Unternehmen. Die grösste Bedrohung geht gemäss den Angaben der Unternehmen mit 37% von Cyberkriminalität aus, gefolgt von betrügerischen Handlungen der Kundschaft mit 33% und den Vermögensdelikten mit 25%.

Weitere interessante Ereignisse liefert die Association of Certified Fraud Examiners, ein weltweit tätiger Betrugsermittlerverband, welcher seit 1996 alle zwei Jahre den sogenannten Report to the Nations veröffentlicht. Die global durchgeführte Studie über Delikte aus dem Bereich des Occupational Fraud, also von in Anstellungsverhältnissen begangenen strafbaren Handlung, basiert auf Fällen, die der Organisation von ihren Betrugsermittlern anonymisiert zur Verfügung gestellt werden. Im Report to the Nations aus dem Jahr 2024 wurden für die Region Westeuropa 117 Fälle ausgewertet. Davon entfielen 5 auf die Schweiz. Der durchschnittliche Schaden wurde dabei mit USD 181’000 beziffert und bewegt sich demnach im selben Rahmen wie im Jahr 2018. Bei den in Westeuropa analysierten Fällen handelt es sich bei 53% um Korruption.

Um künftig einen Anhaltspunkt für das Ausmass der Wirtschaftskriminalität in der Schweiz zu erhalten, führt die Hochschule Luzern aktuell Befragungen bei Unternehmen durch. Bis die entsprechenden Daten mitsamt den Analysen vorliegen, lässt sich lediglich darüber mutmassen, inwiefern der Bereich der Wirtschaftskriminalität die Unternehmen in der Schweiz tatsächlich beschäftigt.

Präventive Bekämpfung

Wirtschaftskriminelle Handlungen stellen für die Unternehmen zunehmend eine ernstzunehmende Bedrohung dar, welcher erfahrungsgemäss mit einem vorausschauenden Ansatz am effizientesten begegnet werden kann. Ein auf das jeweilige Unternehmen angepasstes Konzept zur Prävention und Aufdeckung von wirtschaftsstrafrechtlichen Handlungen ist dafür unerlässlich. Mittels interner Regelungen, die auf die Bedrohungslagen des jeweiligen Unternehmens ausgerichtet sind und Massnahmen zur Krisenbewältigung umfassen, sowie mittels entsprechender Schulungen der Mitarbeitenden lässt sich nicht nur die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöhen, sondern auch das Risiko von wirtschaftskriminellen Vorfällen im Unternehmen reduzieren. Denn auch in der Wirtschaftskriminalität gilt: Vorbeugen ist besser als heilen.

Autorin: Dr. Claudia V. Brunner

Autorin: Susanne Grau

Autorin: Tania Garcia

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.