Unsichtbares sichtbar machen: «Forschung im Dialog» zeigt, was Datenvisualisierung kann

Daten erzählen Geschichten. Oft liegen sie in grossen Datenbergen verborgen. Die Visualisierung macht Muster und Zusammenhänge sichtbar. HSLU-Forscher Halldór Janetzko erklärt, wie visualisierte Daten Gesellschaft und Forschung bereichern.

Herr Janetzko, wo begegnen wir Datenvisualisierungen, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen?

Halldór Janetzko: Im Alltag sehen wir viele Visualisierungen. Ein Beispiel ist die Kirchturmuhr. Sie macht Zeit sichtbar. Wir mussten als Kinder erst lernen, eine Uhr zu lesen. Das können wir Menschen nicht von Natur aus. Die Uhr macht etwas Abstraktes sichtbar: Zeit. Auch Wahlergebnisse in den Medien sind ein klassisches Beispiel für Visualisierung. Schachprobleme auf der Rätselseite sind ebenfalls Visualisierungen: Sie helfen, den nächsten Zug zu finden.

Daten allein sind oft schwer verständlich. Was gewinnt man durch visuelle Aufbereitung?

Janetzko: Damit machen wir Daten für Menschen verständlich. Datenvisualisierung ist ein Kommunikationsmittel. Klassische Visualisierungen wie Karten waren statisch. Heute erlauben digitale Technologien interaktive Darstellungen.

Es gibt zwei grosse Anwendungsbereiche. Erstens: Infografiken, die Bekanntes erklären – zum Beispiel biologische Prozesse im Unterricht oder Wahlergebnisse im Journalismus. Das ist nicht mein Schwerpunkt.

Mein Schwerpunkt sind Visualisierungen, die neue Zusammenhänge zeigen. Viele haben sehr grosse Datenmengen und wissen nicht, was darin steckt. Visualisierung hilft, Muster zu entdecken. So werden Zusammenhänge sichtbar, die sich aus reinen Zahlen nicht erschliessen. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen und Entscheide treffen.

Was ist Datenvisualisierung?

Bilder, die Daten erklären: Datenvisualisierung macht Zahlen und Informationen sichtbar: zum Beispiel als Diagramme, Karten oder Infografiken. Digitale Tools helfen dabei und überführen Rohdaten in visuelle Formen. So werden komplexe Zusammenhänge verständlich.

Visualisierungen helfen, dass Organisationen, Behörden und Forschende besser verstehen, was in grossen Datenmengen steckt. Sie machen diese Erkenntnisse auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich und verständlich.

Datenvisualisierung liegt an der Schnittstelle zwischen Technik und Wahrnehmung. Sie verbindet Informatik, Design, Statistik, Psychologie und Kognitionswissenschaft.

Forschung im Dialog: Wissen verständlich auf den Punkt gebracht

Warum forschen wir? Welche Rolle spielt das Informatik-Departement der Hochschule Luzern? In der Reihe «Forschung im Dialog» beantworten unsere Expertinnen und Experten Fragen zur anwendungsorientierten Forschung. Sie beleuchten aktuelle Brennpunkte und geben Einblicke in den Forschungsalltag. Alle Beträge von «Forschung im Dialog» im Überblick.

Wo hat sich der Einsatz von Visualisierungen in den letzten Jahren weiterentwickelt?

Janetzko: In der Schule lernen wir, Funktionsgraphen, statistische Diagramme und geografische Karten zu lesen. Historisch stammt die Visualisierung aus der Statistik und der Geografie. Heute reicht sie weit darüber hinaus.

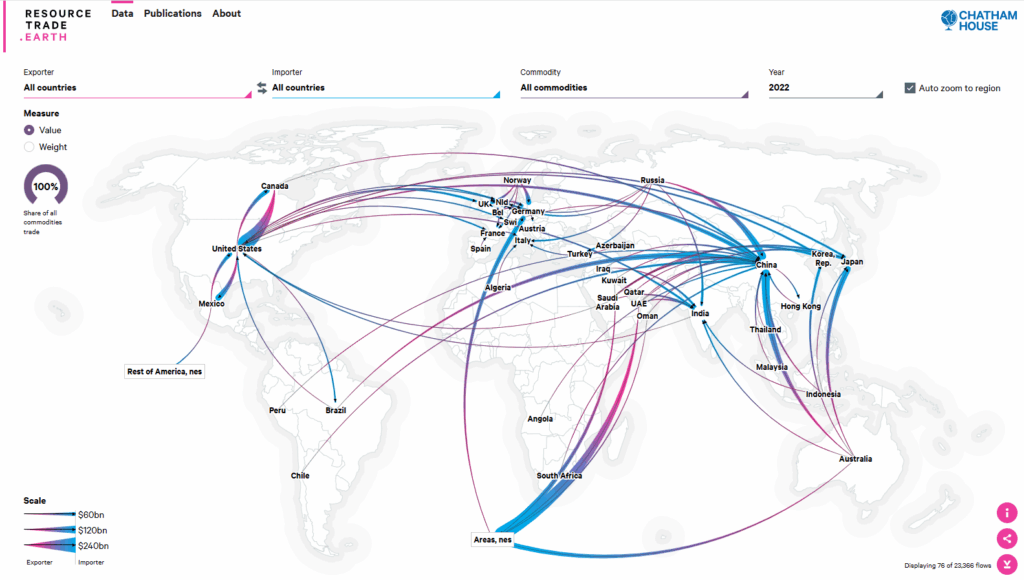

Datenvisualisierung hilft zum Beispiel komplexe Handelsströme und zollpolitische Massnahmen besser zu verstehen.

Geben Sie uns dazu bitte ein konkretes Beispiel.

Janetzko: Ein Beispiel: Handelsströme zwischen Ländern. Das ist ein sehr komplexes Netzwerk. Fast alle Länder handeln miteinander. Zwischen zwei Ländern gibt es zwei Richtungen: Export und Import. Visualisierungen zeigen übergreifende Muster und machen das Netzwerk verständlich. Das hilft zum Beispiel, die Folgen zollpolitischer Massnahmen zu verstehen: verschobene Handelswege oder besonders betroffene Länder. Ohne diese Aufbereitung wären wirtschaftliche Entscheide deutlich schwieriger.

Nehmen wir das Beispiel der renommierten britischen Denkfabrik Chatham House (The Royal Institute of International Affairs). Unter resourcetrade.earth bereitet sie den weltweiten Ressourcenhandel visuell und interaktiv auf. Der Einstieg zeigt einen globalen Überblick. Mit wenigen Klicks lässt sich zum Beispiel die Schweiz auswählen, um zu sehen, wohin sie exportiert – nach Wert oder Gewicht. So erkennt man Muster auf einen Blick und entdeckt Überraschendes.

Wie macht man Datenvisualisierungen relevant für Nutzer und Nutzerinnen?

Janetzko: Die beste Lösung ist, Visualisierungen so zu gestalten, dass Nutzende selbst filtern und zoomen können. Man beginnt mit einem Überblick. Von dort aus kann man dann schrittweise tiefer eintauchen, bis man genau die Details sieht, die einen interessieren.

Womit beginnt gute Datenvisualisierung?

Ohne klare Aufgabe keine Visualisierung. Am Anfang frage ich: Welche Frage soll die Visualisierung beantworten? Welches Ziel verfolgen wir?

Welche typischen Fehler sehen Sie in Visualisierungen?

Janetzko: Eine häufige Falle ist eine ungeeignete Kartenprojektion. Wer die Mercator-Projektion für Flächenvergleiche verwendet, lässt Flächen verzerrt wirken: Grönland erscheint dann zum Beispiel riesig, ist aber deutlich kleiner. Auch die Farbwahl ist entscheidend: Ungeeignete Farbskalen erzeugen Kontraste, die nicht in den Daten stecken.

Eine gute Visualisierung muss informativ und fair sein. Das Bewusstsein für manipulative Visualisierungen wächst.

Auf Konferenzen gibt es mittlerweile eigene Panels zu «Worst Visualizations». Dort diskutieren wir Beispiele, bei denen Farbwahl, Achsen oder Skalierungen falsche Eindrücke erzeugen. Das ist wichtig: Eine gute Visualisierung muss informativ und fair sein. Das Bewusstsein für manipulative Visualisierungen wächst.

Was braucht es, um eine Visualisierung richtig zu lesen?

Entscheidend ist eine fundierte visuelle Kompetenz, oft Visual Literacy genannt. Sie hilft, Visualisierungen korrekt zu lesen und Fehlschlüsse zu vermeiden.

Müssen wir also lernen, gute von schlechten Datenvisualisierungen zu unterscheiden?

Janetzko: Ja. Eine schlechte Visualisierung zeigt Dinge, die nicht in den Daten stecken oder sie lässt Wichtiges weg. Die einfachste Form der Manipulation sind unpassende Skalen oder ungeeignete Vergleichsgrössen. Ich kann schnelles Wachstum zeigen, wenn ich nur einen kleinen Skalenausschnitt wähle. Oder ich rede es klein, wenn ich die ganze Skala nehme. Beide Visualisierungen sind mathematisch korrekt, aber die Wirkung ist komplett unterschiedlich.

Welche Rolle spielt Forschung der Hochschule Luzern (HSLU) bei neuen Visualisierungsmethoden?

Janetzko: An der HSLU ist Visualisierung ein Querschnittsthema. Jedes Forschungsprojekt muss seine Ergebnisse kommunizieren. Manche Ergebnisse lassen sich in einer Zahl ausdrücken: «Unser Algorithmus ist 5 Prozent schneller als der bisherige.» Andere Projekte sind komplexer und brauchen Visualisierung, um verständlich zu werden.

Ein Beispiel: In einem HSLU-internen Forschungsprojekt verglichen wir kryptografische Verfahren. Eine grosse Tabelle enthielt Messwerte unter verschiedenen Bedingungen. Sie war unübersichtlich, mehrdimensional, und sie liess kaum direkte Schlüsse zu. Unsere Visualisierung machte die wichtigsten Zusammenhänge auf einen Blick sichtbar.

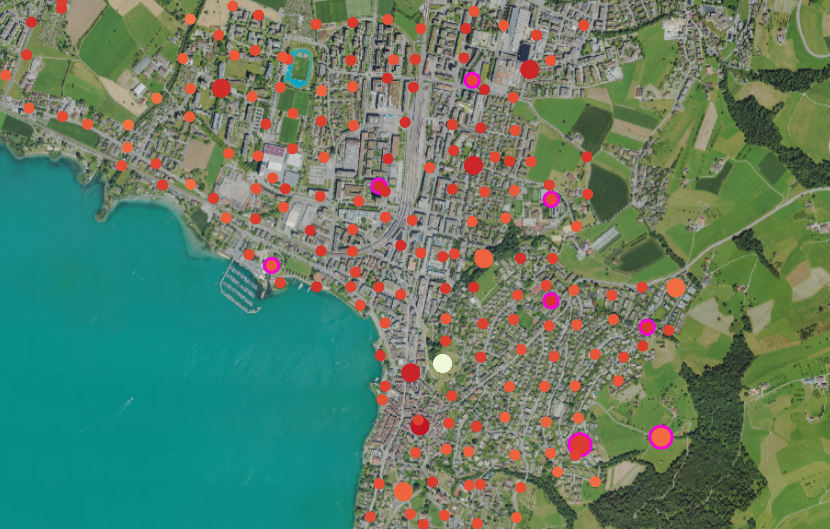

Die Stadt Zug integriert Thermal Mapping in ihre Klimastrategie. Wir unterstützen sie mit Visualisierungen. Diese sind frei zugänglich.

Für ein aktuelles Projekt hat die Stadt Zug 300 Temperatursensoren installiert. Diese Daten werden von Ihnen visualisiert. Was ist das Ziel?

Janetzko: Wir zeigen, wo sich in der Stadt Hitze-Hotspots bilden. Die 300 Sensoren messen alle 20 Minuten. Wichtig ist: Wir zeigen absolute Werte, rasche Temperaturanstiege und langsames Abkühlen. Das Thermal Mapping (Hitzekarten) zeigt lokale Temperaturunterschiede nahezu in Echtzeit. Die Temperaturdaten sind frei zugänglich.

Diese Visualisierung macht sichtbar, was man sonst nur spürt: Temperaturunterschiede zwischen Quartieren, Strassenräumen und Parks. So kann die Stadt Zug gezielt handeln. Zum Beispiel: Bäume pflanzen oder kühlende Elemente dort schaffen, wo es besonders heiss ist. Die Visualisierung zeigt, wie Begrünung, Versiegelung und Bebauung wirken. Das Projekt hilft der Stadt, negative Folgen des Klimawandels zu mindern. Es ist Teil der Klimastrategie der Stadt Zug.

Ein anderes Ihrer Projekte wurde zu einem lizenzierten Analysewerkzeug für die Raumplanung. Wem nützt das Online-Tool «Cockpit öffentliche Planung»?

Janetzko: Das Tool aus dem Smart Region Lab der Hochschule Luzern unterstützt sozial- und raumplanerische Prozesse. Sozial- und Raumplanung. Die interaktive Karte macht komplexe Daten leicht zugänglich. Damit sieht man zum Beispiel auf einen Blick, wo ältere Menschen in einer Gemeinde wohnen.

Unser Online-Tool «Cockpit öffentliche Planung» bewirkt echten sozialen Nutzen. Es hilft, die Welt ein kleines Stück besser zu machen.

Die Visualisierung zeigt, wie weit ältere Menschen bis zur nächsten Haltestelle oder Arztpraxis gehen müssen. Sie macht auch sichtbar, wo viele Kinder in bestimmten Haushaltsformen leben, zum Beispiel bei berufstätigen Alleinerziehenden. So stimmen Gemeinden Schulstandorte und Zusatzangebote besser auf den Bedarf ab.

Das Cockpit liefert datenbasierte Analysen und Visualisierungen zu Bevölkerung, Haushalten, Gebäuden, Wohnformen und Wohnmobilität. Es deckt die ganze Schweiz ab. Alle Daten stammen vom Bundesamt für Statistik. Wir haben es in einem interdisziplinären wissenschaftlichen Team entwickelt.

Das Cockpit gehört zu meinen Lieblingsprojekten, weil es echten sozialen Nutzen bewirkt. Es hilft, die Welt ein kleines Stück besser zu machen und leistet einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Welche Methoden und Ansätze nutzen Sie, um neue Visualisierungslösungen zu entwickeln?

Janetzko: Unsere Forschung ist stark anwendungsorientiert und umfasst drei Schritte: Erstens evaluieren wir, wie gut neue Techniken funktionieren. Zweitens arbeiten wir an theoretischen Grundlagen der Visualisierung. Drittens entwickeln wir in Design- und Anwendungsstudien konkrete Lösungen für spezifische Probleme. Wir betreiben keine Grundlagenforschung, sondern arbeiten praxisorientiert.

Unsere Forschung ist stark anwendungsorientiert: Wir arbeiten an theoretischen Grundlagen der Visualisierung und entwickeln konkrete Lösungen für spezifische Probleme.

Sie präsentieren Ihre Forschung regelmässig an internationalen Konferenzen. Welche Entwicklungen in der Datenvisualisierung finden Sie aktuell besonders spannend?

Janetzko: Die Informationsvisualisierung erobert immer mehr Anwendungsbereiche. Ihre Interdisziplinarität zeigt sich in einer enormen Bandbreite: Das Spektrum reicht von medizinischen Visualisierungen über Textvisualisierungen bis hin zu Visualisierungen neuronaler Netzwerke.

Was nehmen Sie aus solchen Forschungskonferenzen mit?

Janetzko: Wichtig sind Offenheit für neue Anwendungsbereiche und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist entscheidend. Die Basis erfolgreicher Visualisierungsprojekte ist die klare Kommunikation zwischen Fachleuten aus der jeweiligen «Domäne» und Fachleuten für Visualisierung. Die einen bringen das fachliche Problem und die Daten, die anderen entwickeln die passende Darstellung.

Was ist das Ziel Ihrer Forschung?

Janetzko: Wir wollen über bestehende Standards hinausgehen und neue Visualisierungsmethoden entwickeln. Im Fokus stehen praktische Fragestellungen. Wir streben nach konkreten Anwendungen, die Menschen helfen, komplexe Daten zu verstehen.

Gleichzeitig fliessen unsere Erkenntnisse in die Aus- und Weiterbildung an der HSLU ein. In unseren Projekten lernen wir die Anforderungen kennen. So können wir besser auf die Bedürfnisse unserer Partnerorganisationen reagieren.

Wichtig ist auch, ähnliche Probleme zu erkennen: Mit Meta-Analysen erfassen wir Gemeinsamkeiten zwischen Herausforderungen und Lösungen. So entsteht eine technologische Grundlage, die hilft, wiederkehrende Probleme effizienter zu lösen.

Was fordert Sie in Ihrer Forschung am meisten?

Janetzko: Besonders herausfordernd ist es, den Nutzen von Visualisierung verständlich zu machen; viele sehen ihn erst am konkreten Beispiel. Hinzu kommt die Datenlage: Oft fehlen Daten oder sie sind unvollständig. Ausserdem gibt keine Lösung für alles – jedes Projekt braucht sein eigenes Design.

Geht es bei dieser Herausforderung in der Kommunikation um technische Hürden oder um die Verständlichkeit der Visualisierungen?

Beides. Der Engpass beginnt beim Menschen. Unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Selbst auf grossen Bildschirmen mit rund acht Millionen Pixeln lässt sich nicht jeder Wert einzeln zeigen. Bei sehr grossen Datensätzen müssen wir wählen: Was zeigen wir, was lassen wir weg, wie fassen wir die Werte sinnvoll zusammen.

Dabei dürfen wir keinen falschen Eindruck erzeugen und den Überblick nicht verlieren. Das ist technisch anspruchsvoll und wirkt sich direkt darauf aus, wie verständlich eine Visualisierung ist und wie gut man sie nutzen kann. Gute Lösungen erlauben filtern, zoomen und zusammenfassen – und behalten dabei den Kontext im Blick.

Eine weitere Herausforderung ist Interaktivität: Wie können wir Visualisierungen so gestalten, dass Menschen selbst tiefer in die Daten eintauchen können, ohne überfordert zu werden? Wir entwickeln interaktive Lösungen, die Nutzerinnen und Nutzer gezielt zu den relevanten Informationen führen.

Interaktivität bringt weitere Herausforderungen mit sich: In der Psychologie fasst man sie unter dem Begriff Change Blindness zusammen. Unser Gehirn ist sehr gut darin, Änderungen auszublenden und nicht in unser Bewusstsein zu lassen.

Es ist herausfordernd, Raum, Zeit und die Darstellung sehr grosser Datensätze zu verknüpfen.

Mit welchen methodischen Herausforderungen beschäftigen Sie sich?

Viele Fragestellungen enthalten zeitliche oder räumliche Daten, oft beides. Mich fasziniert die Verbindung dieser beiden Dimensionen. Sie ist von Natur aus anspruchsvoll. Häufig werden räumliche Daten ohne den zeitlichen Kontext visualisiert. Umgekehrt fehlt bei zeitlichen Daten oft der räumliche Bezug.

Besonders herausfordernd ist die Verknüpfung von Raum und Zeit, wie beispielsweise bei Bewegungsdaten, sowie die Darstellung sehr grosser Datensätze.

Was fasziniert Sie persönlich an Datenvisualisierung?

Janetzko: Mich fasziniert, dass Visualisierungen Unsichtbares sichtbar machen und Probleme lösen. Ich sehe mich als Dienstleister. Mit Visualisierungen möchte ich zu faktenbasierten Diskussionen beitragen und der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Interview: Gabriela Bonin

Veröffentlicht: am 18. August 2025

Experte für Datenvisualisierung: Halldór Janetzko arbeitet als Forscher und Dozent für Datenvisualisierung an der Hochschule Luzern – Informatik (HSLU). Er forscht zu interaktiven Visualisierungen, Geodaten und Anwendungen in der Stadt- und Regionalentwicklung. Ausserdem ist er Leiter des Smart Region Labs der HSLU. Dieses Lab erforscht und entwickelt innovative datenbasierte Lösungen für smarte Regionen, um Nachhaltigkeit, Effizienz und Lebensqualität zu verbessern.

Im Informatik-Departement ist Halldór Janetzko die zentrale Anlaufstelle, wenn es um Daten und unklare Analyseszenarien geht. Die Hochschule Luzern forscht in vielen Bereichen der Informatik an praxisnahen Lösungen. Die interaktive Aufbereitung von Daten ist dabei sehr wichtig – etwa für Smart Cities, Mobilität oder die Gesundheitsversorgung.

Bilden Sie sich aus und weiter: Die Hochschule Luzern – Informatik bietet Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Weiterbildungen: dies etwa im Bereich Immersive Technologies, Digital Ideation oder Informatik mit Major in Data Engineering & Data Science

🚀Besuchen Sie unsere Info-Anlässe

Informatik-Blog abonnieren: Hier erhalten Sie Tipps und Neuigkeiten aus der Welt der IT. Wir porträtieren Menschen und schreiben über Technologien, welche die Hochschule Luzern – Informatik mitprägen. Abonnieren Sie unseren Blog und bleiben Sie informiert.

Aktuelles aus unserem Departement auf LinkedIn. 👀 Jetzt folgen!

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.