3. Juni 2013

Warum erhalten Unternehmen von den Banken so unterschiedliche Offerten?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Abhängig davon, zu welcher Schweizer Bank ein Unternehmer geht, erhält er oftmals für denselben Kredit Offerten von verschiedenen Banken, die sich zum Teil preislich massiv unterscheiden. Die Preisunterschiede sind teilweise auf die unterschiedlichen Betriebskosten der verschiedenen Banken zurückzuführen. Diejenigen Banken die den Krediterstellungs- und Verarbeitungsprozess am effizientesten zu managen vermögen, werden auch den besten Preis offerieren können. Ebenfalls können gewisse Preisdifferenzen dadurch erklärt werden, dass aus strategischen Gründen einige Banken in gewissen Segmenten Marktanteile gewinnen möchten und dadurch die Preise für diese Unternehmen attraktiv(er) gestalten.

Schwierig zu verstehen ist allerdings, warum sich die kalkulierten Risikokosten bei verschiedenen Banken unterscheiden, obwohl mit den jeweils exakt denselben Bilanz- und Erfolgsrechnungszahlen sowie zusätzlichen Informationen über Betrieb und Strategie gerechnet wird.

Wie nachfolgend kurz aufgezeigt wird, sind die teilweise erheblichen Unterschiede innerhalb der heute eingesetzten Rating-Konzeptionen der Schweizer Retail Banken eine wesentliche Ursache für diese Preisdifferenzen.

Im Rahmen einer Masterarbeit am IFZ und einer Umfrage bei 19 Retail Banken haben C. Bruhin und J. Hutter u.a. die folgenden Erkenntnisse bezüglich der jeweiligen Rating-Methoden gewonnen:

- Wie werden Ratingkategorien definiert?

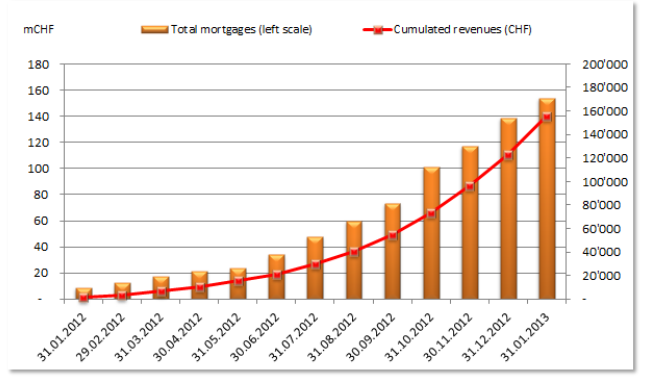

Bei der Frage der Definition der Ratingkategorien zeigt sich, dass neben der Branchenzugehörigkeit, dem Umsatzvolumen sowie der Bilanzsumme auch noch diverse andere Faktoren als Kriterium für das Rating verwendet werden. Die verwendeten Rating Kriterien bei den verschiedenen Banken sind sehr unterschiedlich.

- Wie gross ist der Anteil der qualitativen Faktoren in der Ratingdefinition?

Die Ratingmodelle der Banken stützen sich meistens auf einen Mix aus quantitativen und qualitativen Faktoren. Je höher der Anteil der qualitativen Faktoren im Ratingmodell ist, desto grösser ist der subjektive Einfluss des Ratingerstellers.

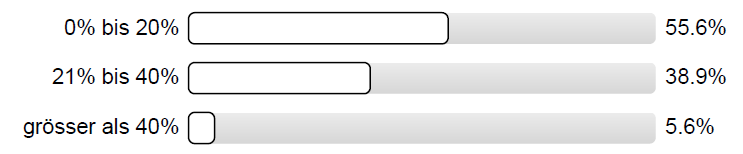

Bei der Zusammensetzung der qualitativen und quantitativen Anteile zeigt sich gemäss der Umfrage, dass das Rating der einzelnen Kreditposition mehrheitlich mit quantitativen Werten beurteilt wird. Über 55% der befragten Banken beziehen sich fast ausschliesslich auf Hard-Facts mit entsprechenden Kennzahlen und Messgrössen der Jahresabschlüsse (siehe Abbildung 2). Auch hier gibt es allerdings beträchtliche Unterschiede festzustellen, welche das Rating ziemlich stark beeinträchtigen.

- Wie gross ist der Anteil der Beurteilung der Zukunftsfaktoren in der Ratingdefinition?

Ein klares Bild zeigt sich bei der Frage, wie hoch der Anteil der Zukunftsfaktoren (zum Beispiel die entsprechende Branchenbeurteilung oder die Positionierung der Unternehmung innerhalb der Branche) bei der Definition des Ratings liegt. Über 70% der befragten Banken legen keinen oder nur einen geringen Wert auf die zukünftige Entwicklung der entsprechenden Unternehmung oder der Entwicklung der jeweiligen Branche Branche. Viel wichtiger sind noch immer die vergangenheitsbezogenen Entwicklungen.

- Wie weit geht die Datengrundlage zurück?

Mehr als 83 % der befragten Banken bewirtschaften ihre Ratingdaten seit über sechs Jahren. Bei denjenigen Banken, welche ihre Datenbanken erst in den letzten vier bis sechs Jahren zu pflegen begonnen haben, handelt es sich mehrheitlich um Regionalbanken.

- Wie oft werden die Ratings neu definiert?

Bei rund zwei Drittel der Befragten werden die Ratings der Unternehmen jährlich aktualisiert. Beim anderen Drittel der Banken wird das Rating hauptsächlich bei auftretenden Problemen angepasst.

Der Output eines Modells kann nie besser sein als der Input. Diese einfache Wahrheit gilt auch für Systeme zur Berechnung von Kreditrisikoprämien. Wirft man einen Blick auf die heute in der Schweizer Bankenwelt im Einsatz stehenden Modelle zur Ratingbestimmung, so ist ein weites Spektrum von Vorgehensalternativen und unterschiedlichen Parametern zu finden. Auch wenn es in den vergangenen Jahren, beispielsweise durch die RSN, zu gewissen Angleichungen in den Modellen gekommen ist, so sind auch heute noch bedeutende Unterschiede festzustellen. Welches Ratingsystem am „Besten“ ist, lässt sich nicht einfach sagen. Fakt ist aber, dass die teilweise bedeutenden Unterschiede in der Rating-Zuteilung von gleichen Unternehmen – z.B. in einer Studie von Bernet/Westerfeld aufgezeigt –sehr erstaunlich sind. Spätestens in der nächsten Krise werden wir die Antwort erhalten, welche Ratingsysteme die Realität am Besten abgebildet haben.

27. Mai 2013

Regionalbanken und Sparkassen,

Wie kann sich eine Retail Bank im Anlagegeschäft positionieren? – Das Beispiel der Baloise Bank Soba

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Warum Anlageberatung bei einer Retail Bank?

In Anbetracht der schrumpfenden Margen im Zinsdifferenzgeschäft haben sich viele Retail Banken zum Ziel gesetzt, ihre Erträge zu diversifizieren und das Anlagegeschäft zu forcieren. Dies ist jedoch einfacher gesagt als getan. Wie kann nämlich eine Retail Bank, die bisher von ihren Kunden vor allem mit Sparkonten, dem Zahlungsverkehr und Hypothekarkrediten in Verbindung gebracht wird, plötzlich als gute Adresse im Anlagegeschäft gelten?

Die meisten Retail Banken werden antworten: Durch eine ausgezeichnete Beratung. Schaut man aber die verschiedenen Beratungsprozesse von Retail Banken etwas genauer an, mögen durchaus Zweifel an den jeweiligen Beratungskonzepten aufkommen.

Der Ansatz der Behavioural Finance

Die Beratung der meisten (Retail) Banken in der Schweiz ist noch ziemlich weit davon entfernt, die neueren Erkenntnisse der Wissenschaft umzusetzen. Die Kunden werden noch immer mit „neoklassischen“ Ansätzen beraten, welche von rationalen Märkten ausgeht und die Volatilität als (oftmals einziges) Risikomass anwendet (vgl. auch Blogbeitrag vom September 2012: Wie hoch ist die Qualität in der Bankberatung?). Die meisten Beratungsprozesse der Finanzinstitute berücksichtigen zudem in erster Linie die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft der potenziellen Anlagekunden. Hingegen wird die subjektive Risikowahrnehmung des Kunden in der Regel vernachlässigt. Eine entsprechende Ergänzung der Beratungsansätze mit den Erkenntnissen der Forschungsrichtung Behavioural Finance (verhaltensbasierte Finanztheorie) wird derzeit nicht, und wenn nur sehr rudimentär von Banken angewendet. Diese hat jedoch ein enormes Potenzial, eine kundenorientiertere Anlageberatung zu gewährleisten. Behavioural Finance berücksichtigt ganz bewusst typische Verhaltensmuster bzw. -fehler wie beispielsweise Denkfehler (Verzerrung der Aufmerksamkeit, Kontrollillusion, Unter- und Überreaktionen), fehlleitende Emotionen (Gier und Furcht), das nicht immer korrekte Bauchgefühl, oder das Herdenverhalten. All diese Verhaltensfehler führen unter anderem dazu, dass viele Anleger zum falschen Zeitpunkt investieren und zu spät oder zu früh wieder aus ihren Investments aussteigen. Viele Untersuchungen zeigen dann auch, dass Menschen infolge fehlenden Wissens in Geldangelegenheiten oder durch emotionale Einflussfaktoren grosse Schwierigkeiten haben, rationale Finanzentscheidungen zu treffen und entsprechend über eine falsche Risikowahrnehmung verfügen.

Eine korrektere Risikowahrnehmung ist gegeben, wenn die finanziellen Entscheidungen auf einem realistischen Rendite/Risiko-Verständnis basieren. Letzteres sicherzustellen ist eine grosse Herausforderung für den Kundenberater, weil es den Kunden oftmals an ausreichendem Wissen und sachgerechtem Verhalten in Geldangelegenheiten fehlt. Für den Anlageerfolg ist es aber essenziell, das eigene Sachwissen richtig einschätzen zu können. Wird das eigene Wissen überschätzt, besteht die Gefahr, unbewusst Risiken einzugehen, die man nicht tragen kann oder will. Wird das eigene Wissen unterschätzt, besteht die Gefahr, unbewusst auf Risiko und damit auch auf Rendite zu verzichten.

Erste empirische Studien zur Risikowahrnehmung von der Universität Zürich (Hens/Bachmann, 2012) bestätigen diese Mängel bei Schweizer Privatanleger: Rund zwei Drittel der Schweizer Privatanleger fehlt grundlegendes Wissen über Finanzanlagen. Ein Drittel neigt dazu, gravierende Fehler in Finanzentscheiden zu begehen.

Der Baloise Investment Advice-Ansatz der Baloise Bank SoBa

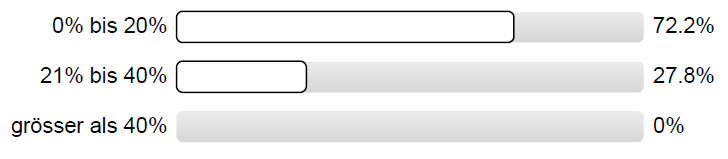

An dieser Problematik setzt die Baloise Bank SoBa und die Basler Versicherungen an. In Zusammenarbeit und mit wissenschaftlicher Unterstützung der Universität Zürich hat sie den Baloise Investment Advice (BIA) entwickelt. Der BIA ist ein neues Beratungssystem, welches unbewusste Verhaltensimpulse der Kunden herausfiltern und ihre „wahren“ Interessen ins Zentrum rücken soll. Die Bank arbeitet seit dem 1. Februar 2011 mit dem neuen System. Vorteil des neuen Systems ist, dass einerseits verschiedene Fallgruben (Behavioural Biases) reduziert werden. Die (finanzielle) Persönlichkeit des Kunden wird anhand von verschiedenen Profilen abgebildet, die kritisch in Bezug auf den Anlageerfolg sind:

- Das Anlageprofil bringt den Renditeappetit mit der Risikotoleranz in Einklang

- Das Entscheidungsprofil ermittelt das Fachwissen und das Entscheidungsverhalten

- Das Umsetzungsprofil gestaltet die Anlageallokation mit konkreten Anlagevorschlägen

Die so erreichte Anlagelösung wird mit dem Baloise Financial Optimizer berechnet, der den Risikoappetit mit der Risikotoleranz, der Expertise und dem emotionalem Engagement verknüpft. Der Kunde erhält einen individuellen Anlagevorschlag, der möglichst optimal der Persönlichkeit des Anlegers entspricht.

Vorbildliche „Mass Customization“-Lösung

Der Ansatz kann als Musterbeispiel für einen „Mass Customization“-Ansatz bezeichnet werden. Einerseits ist der Ansatz für die Baloise Bank SoBa effizient und standardisiert. Auf der anderen Seite kriegt der Kunde aber trotzdem einen individuellen und überzeugenden Anlagevorschlag basierend auf seinem Profil. Auch der Preis ist – abhängig vom gewählten Modell mit ca. 0.9-1.3% des Durchschnittsvermögens für den Kunden akzeptabel.

Fraglich an der ganzen Sache ist derzeit noch, ob wirklich alle Behavioural Biases ausgeschaltet werden. Zwar werden die entsprechenden Biases beim Kunden ausgeschaltet oder reduziert. Ob allerdings auch die Anlagevorschläge der Bank vollständig vor Behavioural Biases bewahrt bleiben, bleibt offen.

Der Ansatz geht aber sicherlich in die richtige Richtung, ist innovativ und könnte ermöglichen, dass sich die Baloise Bank SoBa dank diesem Tool und dem damit verbundenen „added value“ verstärkt als Anlagebank positionieren kann. Ein für die Baloise Bank SoBa schöner Nebeneffekt des Ansatzes ist zudem, dass sich die Kunden durch dieses Tool tendenziell für die aus Bankensicht attraktiveren Vermögensverwaltungsmandate entscheiden anstatt für Beratungsdienstleistungen. In Anbetracht neuer Regulierungsvorhaben könnte sich auch diese Strategie schon bald als der richtige Weg herausstellen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

21. Mai 2013

Andere Retail Banking Institute,

Eine stille Banken-Katastrophe?

Von Prof. Dr. Martin Spillmann

Margendruck und Zinsänderungsrisiken gefährden das Retail-Banking. Die Antwort auf diese Herausforderungen lautet: Strategisches ALM (strategische Bilanzbewirtschaftung). Grösster Erfolgsfaktor dabei ist ein solider Entscheidungsprozess; grösste Bedrohung ist eine falsche Erfolgsorientierung. Daraus leiten sich Fragen ab, die der Retail-Banker seinem CEO, und der CEO seinem Verwaltungsrat stellen sollte.

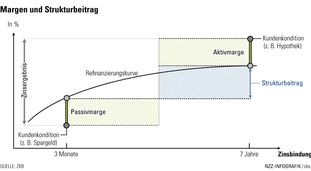

„Konturen einer stillen Katastrophe“ lautete die Überschrift eines NZZ Artikels vom 10. Mai. Er beschreibt, wie die faktische Nullzinspolitik der letzten Jahre die Passivmargen der Retail-Banken wegerodiert hat, und wie allzu günstiges Geld das Hypothekengeschäft befeuert hat. Volumenwachstum sei aber ein gefährlicher Ausweg aus dem Margendilemma. Eine weitere Versuchung stellt die Fristentransformation dar (d.h. unterlassene Absicherung langfristiger Hypotheken). Böse Ironie ist, dass nonchalant agierende Banken bessere Zinsergebnisse erzielt haben als auf Sicherheit bedachte Konkurrenten.

Die beschriebene Situation ist zweifellos richtig. Doch was soll eine Retail Bank tun, um die an die Wand gemalte Katastrophe abzuwenden? Die beste Antwort lautet: professionelle Bilanzsteuerung oder ALM (Asset & Liability Management). ALM ist komplex und erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche: Vertrieb, Produktgestaltung, die Tresorerie, Risk & Controlling, die Geschäftsleitung. Alle haben sie ihre Ziele und spezifischen Interessen: Die Kundenberater auf der Passivseite wollen Kundengelder intern attraktiv anlegen, d.h. in der Regel langfristig. Die Verkäufer von Hypotheken wollen mit dem Markt wachsen. Der Treasurer hat kein Budget für Absicherungskosten, und der CEO darf im Konkurrenzvergleich nicht schlecht aussehen. Die Eigentümer schliesslich erwarten eine nachhaltige Wertschöpfung. All dies muss unter einen Hut. Wie gelingt das?

Sichtbar erfolgreich ist, …

- Wer den Zinszyklus richtig erkennt. Dies braucht aber nebst Einschätzungsvermögen auch Glück. Glück soll man nicht zu stark herausfordern.

- Wer sich richtig positioniert. Zum Beispiel in Erwartung einer Zinswende. Dazu muss man die Position kennen, und Massnahmen zur Hand haben.

- Wer über einen robusten Entscheidungsprozess verfügt. Die richtigen Leute müssen involviert sein, und gut unterstützt sein.

- Wer eine ernst zu nehmende Risikofunktion hat.

- Wer langfristig orientiert ist. Bilanzentscheide wirken sich oft langfristig aus. Ungeduld und Quartalsorientierung sind gefährlich.

- Wer falsche Entscheide auch korrigieren kann. Erweisen sich Einschätzung und Positionierung als falsch (Punkte 1. und 2.) sollen sie korrigiert werden dürfen (Punkt 3.). Aber nicht zu oft (Punkt 5.).

Diese Punkte mögen selbstverständlich tönen. Sie sind es nicht. Was kann denn einem erfolgreichen ALM entgegenstehen? Es sind fünf Bedrohungen:

- Unrealistische Erwartungen. Zum Beispiel an den ROE.

- Die Notwendigkeit, „kreativ“ zu sein. Dies ist meistens gleichbedeutend mit erhöhtem Risikoappetit

- Intensiver Wettbewerb. Marktanteil soll nicht das Hauptyiel sein.

- Die Macht von Trends, Meinungen und Moden. Herdentrieb ist im Banking allgegenwärtig. Denn wer macht, was alle machen, macht scheinbar nichts falsch. Allfälliges Unternehmensversagen wird so zu einem Marktphänomen erhoben. Noch besser ist aber, wer sich leistet, etwas hinter dem Trend zurückzubleiben.

- Vergesslichkeit und Verdrängung. Beispiele vernachlässigter Risiken sind das Refinanzierungsrisiko im Szenario höherer Zinsen, die Sorglosigkeit vor veränderbarem Kundenverhalten, aber auch die mangelnde Regulierung bilanzieller Zinsrisiken.

Der eingangs erwähnte Zeitungsartikel schloss mit dem Zwischentitel „Beklemmende Szenarien“. In der Tat erfordert ALM im heutigen Umfeld Mut, auch den Mut nach einer allenfalls vorsichtigeren Gangart. Gefragt ist der richtige Mix von Bewusstsein, Methoden, Entscheidungsprozessen und Handlungsbereitschaft.

Falls Sie Gelegenheit haben, stellen Sie Ihrem CEO diese Fragen:

- Haben wir eine Strategie gegenüber bilanziellen Marktrisiken (ALM)?

- Berücksichtigt die strategische Planung die spezifischen ALM-Risiken?

- Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen mit natürlichen Interessenskonflikten geregelt?

- Haben wir adäquate Risikoberichte? Erfassen diese die vollständige Bilanz, kommen sie aus unabhängiger Quelle, und werden sie verstanden?

- Werden die Risikomodelle und ihre Annahmen periodisch hinterfragt? Sind wir uns unserer Modellrisiken bewusst?

- Gibt es eine Liste vorgesehener Absicherungsmassnahmen, und sind wir bereit, sie zu ergreifen?

- Wann leitet die SNB die Zinswende ein?

Nur die Schlussfrage wird unmöglich zu beantworten sein.

Kommentare

1 Kommentare

Paul

23. Mai 2013

Ein sehr guter Artikel. Den Zinszyklus richtig zu erkennen ist für ein erfolgreiches ALM matchentscheidend. Solange die Notenbanken jedoch staatliche Institutionen sind und munter die gesamte Zinskurve manipulieren, verlangt das ALM neue Wege. Diese gilt es zu beschreiten.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

13. Mai 2013

Andere Retail Banking Institute,

Regionalbanken und Sparkassen,

Das 80/20 Retailbanking – jetzt auch als Seminar!

Von Prof. Dr. Nils Hafner

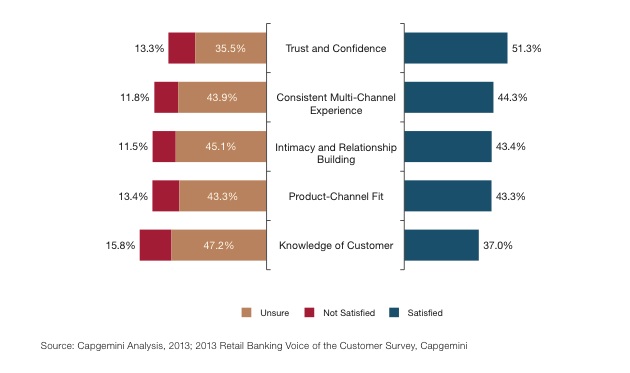

Und wieder das Thema Kundenorientierung versus Kosteneffizienz. In diesem Spagat befindet sich zur Zeit fast jede Retail Bank in der Schweiz. Grösstes Problem dabei: Die Banken nutzen Ihre Kundendaten zu wenig. Das habe ich vor einiger Zeit ja schon einmal beschrieben. Jetzt hat dieses Thema die internationale Beratungsfirma CapGemini Consulting erneut aufgegriffen und – wie ich finde – intelligent ergänzt. So definieren die Autoren 5 Kerngebiete, die eine Bank postiv adressieren sollte, um eine langfristig profitable Kundenbeziehung zu entwickeln. Diese sind, ergänzt durch eine Befragung von Bankkunden, ob diese erfüllt sind, unten dargestellt:

So gelingt es den Banken offenbar wieder gut, Vertrauen herzustellen. Dieses zeigt sich durch Beratung im Sinne und Interesse des Kunden. Dies stellt sicher eine Grundlage für eine gute Kundenbeziehung dar. Die Schwierigkeiten liegen jedoch in anderen Bereichen: So wird den Banken attestiert, nach wie vor nicht in der Lage zu sein, auf Basis eines angemessenen Wissens über den Kunden eine nachvollziehbare Beziehung zu führen. Das betrifft vor allem die Häufigkeit der Interaktion und die Wahl des Kommunikationskanals.

Die Berater von CapGemini zeigen auf, dass insbesondere an den Touchpoints Mobile und Internet noch zu wenig getan wird, um dem Kunden einen sinnvollen Produktvorschlag zu machen. Gerade schweizerische Retail Banken setzen dabei nach wie vor auf das Filialgeschäft und die eher zufällige Erkennung von Bedarf durch den Hausberater. Um es anders zu formulieren: Man hat es trotz geringerer Margen immer noch nicht nötig, sich mit dem Kunden und seinen Bedürfnissen und persönlichen Entscheidungen in der Tiefe zu befassen.

Das erstaunt nicht, denn:

- bisher ging es ja auch ganz gut und

- jede Veränderung kostet ja auch Geld.

Dabei stellen nach wie vor verschiedene Studien, die wir auf diesem Blog beleuchtet haben, fest, dass es der Mehrzahl von Kunden bei ihren Bankinteraktionen vor allem um eine schnelle und effiziente Problemlösung geht, die beispielsweise auch im Internet möglich wäre. Die Banken befinden sich also in einem Zielkonflikt zwischen der Lieferung eines Kundenerlebnisses und einer „reinen“ Abwicklung.

Genau diesen Zielkonflikt möchten wir in unserem Seminar “Das 80/20 Retail Banking” am 29. Mai mit Segments- und Marktverantwortlichen, Marketingspezialisten und Geschäftsleitungsmitgliedern von Retail Banken diskutieren. Wir werden uns dabei über neue Ansätze der datengestützten Kundenbearbeitung austauschen und konkrete Lösungsansätze für mehr Prozesseffizienz UND Kundenerlebnis im schweizerischen Retail Banking entwickeln und diskutieren.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

6. Mai 2013

Regionalbanken und Sparkassen,

Volksbank Bühl – ein Vorreiter für Schweizer Regionalbanken und Genossenschaftsbanken?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Seit Beginn der letzten Woche (28.4.2013) ist die Internetplattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Bühl freigeschaltet. Die Volksbank Bühl ist eine genossenschaftliche deutsche Regionalbank mit 930 Mio Euro Bilanzsumme, knapp 70‘000 Kunden und 300 Mitarbeitenden. Mit diesem Projekt können Menschen Wünsche von Vereinen und öffentlichen Einrichtungen (wie z.B. Kindergärten, etc.) der Region online über die Bank mitfinanzieren. Die Volksbank Bühl ist damit eine Vorreiterbank im deutschsprachigen Raum bezüglich des Aufbaus eines Crowdfunding-Projekts .

Ob ein neues Klettergerüst für den Kindergarten, neue Duschen für den Fussballverein, oder drei neue Trompeten für das Orchester – an Wünschen mangelt es Vereinen und öffentlichen Einrichtungen nicht, an Geld jedoch häufig schon. Das will die Volksbank Bühl mit ihrem neuen Projekt „Viele schaffen mehr“ ändern. Seit dem 28.4 ist die gleichnamige Internetplattform online. Sie basiert auf dem Finanzierungsmodell Crowdfunding (vgl. auch Blog-Beitrag über die Firma Cashare), und funktioniert so: Bis zum 15. Juni können sich gemeinnützige und öffentliche Einrichtungen sowie Träger der Region auf der Internetseite registrieren. Sie müssen ihr Projekt beschreiben und die Geldsumme nennen, die für die Verwirklichung notwendig ist. „Nach der Registrierung geht es darum, innerhalb von zwei Wochen viele Fans für das Projekt zu sammeln. Denn nur Wünsche, die genug Fans haben, werden für die Finanzierungsphase ab 1. Juli freigeschaltet«, sagte Franz Welter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung bei der Volksbank Bühl. Die Fans verpflichten sich übrigens nicht dazu, für das Projekt zu spenden. Geld kommt von den Unterstützern, jenen Menschen, die bis Ende August einen bestimmten Betrag für das Vorhaben geben. Als Dankeschön bekommen sie in der Regel einen ideellen Wert, den sich die Projektverantwortlichen ausdenken.

„Mit der Plattform tragen wir den genossenschaftlichen Grundgedanken in die digitale Welt – was einer alleine nicht schaffen kann, das schaffen viele«, sagte Claus Preiss, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bühl. Damit die Wünsche der Vereine und Einrichtungen wahr werden, muss fleissig gespendet werden, denn nur wenn die Summe zu 100 Prozent erreicht wird, wird das Geld ausbezahlt. Ansonsten bekommen die Unterstützer ihre bereits zugesprochenen Euro wieder zurück.

Ein Modell auch für unsere regional verankerten Banken?

Die Plattform ist als Ergänzung der bisherigen Möglichkeiten staatlicher und privater Förderung, besonders für kleinere und für private Initiativen, zu verstehen. Die Unterstützung kommt dabei Projekten in der unmittelbaren Nachbarschaft zugute. Gemeinsam mit den Menschen der Region möchte die Bank damit Vereine und andere gemeinnützige Einrichtungen stärken und – wohl nicht zuletzt – auch ihre regionale Verankerung betonen resp. ihr Image weiter aufpolieren. Entsprechend ist eine solche Idee auch in der Schweiz für regional verankerte Banken oder Banken mit einem genossenschaftlichen Gedanken interessant und weiter zu beobachten. Die Idee von Crowdfunding und der Gedanke hinter den Genossenschaften passen ja ebenso gut zusammen, wie die immer wieder postulierte regionale Verankerung von Banken mit solchen Initiativen. Dadurch können Banken Gutes für die eigene Region tun und gleichzeitig, zu einem nicht allzuhohen Preis, Marketing betreiben.

Das Konzept von „viele-schaffen-mehr.de“:

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

29. April 2013

Warum das HypothekenZentrum des VZ nicht mehr Hypothekenvermittler ist

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Das Vermögenszentrum VZ vermittelte 1994 als erstes Institut in der Schweiz Hypothekarkredite. Es zeigte sich gemäss Lorenz Heim, CEO der Hypothekenzentrum AG und Mitglied der VZ Gruppengeschäftsleitung, allerdings schnell, dass nur mit dem Vermitteln von Hypotheken kein nachhaltiges Geschäftsmodell betrieben werden kann. Die Margen in diesem Geschäft seien zu eng und der Hypothekarnehmer nach der Vermittlung zu fest an die vermittelte Bank gebunden, als dass er für die Anschlussfinanzierung erneut vermittelt werden könnte. Heim ist daher grundsätzlich skeptisch gegenüber dem Geschäftsmodell „Hypothekenvermittler“ (vgl. Blog-Beiträge von MyMoneyPark, HypoPlus oder Homegate). Deshalb – und weil sich das VZ im Jahr 2000 grundsätzlich vom Provisionsgeschäft verabschiedet hat – hat die im Jahr 2001 gegründete HypothekenZentrum AG des VZ einen neuen Weg mit einem geänderten Geschäftsmodell eingeschlagen. Bisher war diese Strategie ziemlich erfolgreich – das HypothekenZentrum hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen Player mit einem Hypothekarvolumen von rund 3 Mrd CHF, ähnlich einer kleineren Kantonalbank (z.B. der Glarner Kantonalbank), entwickelt.

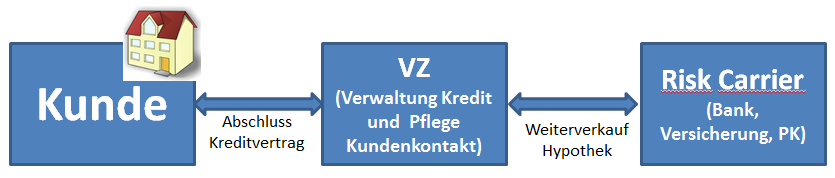

So funktioniert das Geschäftsmodell vom HypothekenZentrum:

Die HypothekenZentrum AG des VZ schliesst mit ihren (End-)Kunden Hypothekarkredite ab. Diese Hypotheken verkauft sie danach weiter an Dritte (Banken, Versicherungen oder Pensionskassen; sogenannte „Risk Carriers“), welche zusätzlich auch für die Refinanzierung verantwortlich sind. Die Risiken im Zusammenhang mit diesen Hypothekarforderungen werden vollständig vom HypothekenZentrum auf den Risk Carrier übertragen und deshalb bei der HypothekenZentrum AG nicht bilanziert. Die verliehenen Hypothekarkredite sind in den Bilanzen der entsprechenden Banken oder Versicherungen zu finden. Die HypothekenZentrum AG hat somit nur die Verantwortung über die Verwaltung und Servicing-Dienstleistungen wie beispielsweise die Kundenbetreuung und das Zinsinkasso. Das Zentrale aus der Sicht des HypothekenZentrums ist dabei, dass die Kundenbeziehung nicht an einen Dritten weggegeben wird, sondern die Kunden weiterhin selbst betreut werden. Aus der Sicht des Risk Carriers ist dieses Geschäftsmodell aus zwei Gründen interessant: Einerseits hat das VZ tendenziell Kunden mit hoher Bonität, was für Banken attraktiv ist. Andererseits steigt durch den Kauf von Hypotheken der Diversifikationsgrad des Hypothekarportfolios.

Der Verkauf der Hypotheken an die Risk Carriers wird gemäss der Bedürfnisse dieser Carriers zu Vertragsbeginn definiert. Die Bedürfnisse unterscheiden sich natürlich je nach Carrier stark. Während Versicherungen beispielsweise vor allem an langfristigen Hypotheken interessiert sind, sind Banken derzeit infolge der stark ausgeprägten Fristentransformationsstruktur eher an kurzfristigeren Hypotheken oder Libor-Hypotheken interessiert. Rund 70 Prozent der Hypotheken des HypothekenZentrums sind im Moment in Bankbüchern, die restlichen ca. 30 Prozent in Versicherungs- oder Pensionskassenbüchern zu finden.

So wird Geld verdient:

Geld verdient das HypothekenZentrum, indem sie einen Teil der Kreditmarge als Ertrag einbehält. Davon ausgehend, dass eine durchschnittliche Kreditmarge bei den Banken heute um die 0.8 Prozentpunkte beträgt und das HypothekenZentrum nur einen Teil davon für sich behalten kann wird schnell ersichtlich, dass auch das HypothekenZentrum mit diesem Geschäftsmodell sehr engmargig rechnen muss und sehr stark an einer Volumenausdehung resp. einem Kreditwachstum interessiert ist.

Die Hypothekenservicing-Dienstleistung des HypothekenZentrums hat momentan keine Bedeutung. Vor allem für Versicherungsunternehmen oder möglicherweise kleinere Regionalbanken könnte es aus Kostengründen aber interessant sein, die Kreditadministration zukünftig an einen Partner outzusourcen. Dieser – allerdings nicht sonderlich lukrative – Markt ist gemäss Lorenz Heim derzeit aber noch wenig in Bewegung. Eine Ausnahme hierfür ist die Swiss Life. Die Administration der Swiss Life-Hypotheken erfolgt durch die Hypotheken Servicing Schweiz AG.

Quo Vadis Hypothekenvermittler?

Insgesamt ist dieses interessante Geschäftsmodell des HypothekenZentrums sehr ähnlich wie dasjenige der Postfinance, die zwei Jahre nach dem HypothekenZentrum in das Hypothekargeschäft eingestiegen ist. Der Unterschied: Während Postfinance derzeit mit der Valiant Bank und der Münchner Hypothekenbank „nur“ zwei Partner hat, greift das HypothekenZentrum auf mehrere Partner zurück. Zudem möchte die Postfinance langfristig wohl alles selber anbieten können.

Aus Sicht des VZ hat sich das Geschäftsmodell des Hypothekenvermittlers in der Schweiz nicht bewährt. Allerdings haben sich die Zeiten und damit der Markt etwas geändert. Man kann daher sicherlich gespannt sein, ob sich die Geschäftsmodelle von Vermittlern wie MyMoneyPark, HypoPlus oder Comparis langfristig durchsetzen werden oder ob Anpassungen dieser Geschäftsmodelle, ähnlich wie beim Hypothekenzentrum des VZ, gemacht werden müssen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

22. April 2013

Google Compare nimmt Fahrt auf – wie reagieren Comparis & Co?

Von Prof. Dr. Nils Hafner

Es erstaunt wohl alle von uns, wie wenig die schweizerischen Retail Banken sich in der Lage sehen, auf intelligente Online Angebote zu reagieren. Schon, dass Comparis als unabhängiger Vergleichsdienst im Hypothekenbereich eine hohe Bedeutung erlangen konnte, überraschte. Jetzt aber wird die Branche mit einem weiteren Player im Markt der Vergleichsdienste konfrontiert. Vor einiger Zeit hat der Suchmaschinengigant Google den britischen Vergleichsanbieter „Beat that quote“ übernommen. Unter der Kategorie „Money“ können britische Kunden nun seit einem halben Jahr auf „google.co.uk“ nach dem günstigsten Anbieter für eine Auto- oder Reiseversicherung suchen. Google greift dabei auf die Angebote von über 170 Versicherungsanbietern zurück.

Na gut, mag man argumentieren, bei diesem Angebot handelt es sich um Versicherungslösungen und um den Markt UK, aber: Google hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie Lösungen auf einer weltweiten Basis anbieten wollen, um Skalierungseffekte zu realisieren. Der eigentliche Grund, warum sich schweizerische Retail Banken mit diesem Thema beschäftigen sollten, liegt aber vor allem in der Auffindbarkeit der eigenen Angebote im Internet. Schon heute recherchieren zwei Drittel aller Kunden online nach Finanzdienstleistungen. Wenn Google sich entschieden hat, mit dem Vergleich von Finanzdienstleistungen Geld zu verdienen und diese Dienstleistung im Internet anbietet, was glauben Sie, lieber Leser, wessen Lösung dann zuerst von der Suchmaschine Google gefunden wird, wenn dort bspw. nach Hypotheken gesucht wird? Genau!

Ein zweiter Aspekt, weswegen es sich lohnt, über dieses Thema nachzudenken: Es fehlt verschiedenen Schweizer Finanzdienstleistern an der Fähigkeit, sich in die Bedürfnisse des im Internet recherchierenden Kunden hinein zu versetzen. Diese Kunden verlangen zunächst einfache Lösungen. Und zwar so einfach, wie sie es vor allem von sämtlichen Google-Angeboten gewohnt sind. Muss man erst einmal seitenweise Informationen über sich und seine Bedürfnisse preisgeben, bevor man auch nur die Indikation eines Angebots bekommt, fragt sich der Kunde schon, ob er dazu bereit ist. Vor allem, im Vergleich dazu, was er dafür bekommt. Denn auch das Sammeln von Informationen wird von Kunden im Zeitalter eines immer wichtiger werden Themas „Privatsphäre“ als ein „Geben und Nehmen“ verstanden. Solch ein „Geben und Nehmen“ muss aber bei der Fülle von Daten, die notwendig sind, um ein Angebot für manche Finanzdienstleistungen zu erarbeiten sukzessive, also Zug um Zug geschehen. Wie so etwas funktionieren kann, haben wir ja mehrfach ausgeführt.

Zusammenfassend muss man feststellen, dass der Eintritt von Google in den Vergleich und damit indirekt auch in die Vermittlung von Finanzdienstleistungen spannende Perspektiven mit sich bringt und den Markt bewegt. Wahrscheinlich auch in der Schweiz. Comparis beispielsweise ist sich der Bedrohung bewusst und ist zurzeit daran, das Geschäftsmodell im Hypothekarbereich anzupassen. Dazu laufen zurzeit mehrere Pilotprojekte. Momentan gibt man sich dort noch etwas bedeckt, aber die Stossrichtungen seien bald klar – dann könne man auch konkrete Aussagen machen. Wir werden Sie auf diesem Blog darüber informieren.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

15. April 2013

Regionalbanken und Sparkassen,

Mobile Banking bei Schweizer Retail Banken – ein Vergleich

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Schweizer Retail Banken stehen angesichts der hohen Wettbewerbsdynamik, den steigenden regulatorischen Anforderungen und der sinkender Profitabilität vor bedeutenden Herausforderungen. Gleichzeitig müssen sie sich auf die wachsende Nachfrage nach onlinebasierten Bankdienstleistungen einstellen (vgl. auch Blogbeiträge zum Thema der Online Hypotheken von Swissquote oder Hypomat). Die entsprechende Entwicklung im Online-Bereich beruht einerseits auf den technologischen Innovationen in jüngerer Zeit, der ausgedehnten Netzabdeckung und den fallenden Kosten für mobile Datendienste. Andererseits begünstigen wirtschaftliche und demografische Veränderungen den Wandel der Kundenbedürfnisse und des Kundenverhaltens.

Mobile Banking mit grossem Wachstumspotenzial

Die sich verändernden Rahmenbedingungen akzentuieren insbesondere das Potenzial, welches Mobile Banking aufweist. Unter Mobile Banking werden die mobile Abwicklung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen sowie vor allem die Kontoführung (Mobile-Accounting), das Depotgeschäft (Mobile-Brokerage) sowie das Einholen von Finanzinformationen (Mobile Financial Information Services) als Dienstleistungen verstanden. Für die Nutzung von Mobile Banking sind mobile Endgeräte wie Smartphones oder andere vergleichbare Geräte notwendig, welche die Bedingung der Ubiquität erfüllen. Laptops werden aus der Kategorie der mobilen Endgeräte ausgeschlossen, da diese mehrheitlich den Charakter eines stationären Arbeitsplatzes aufweisen.

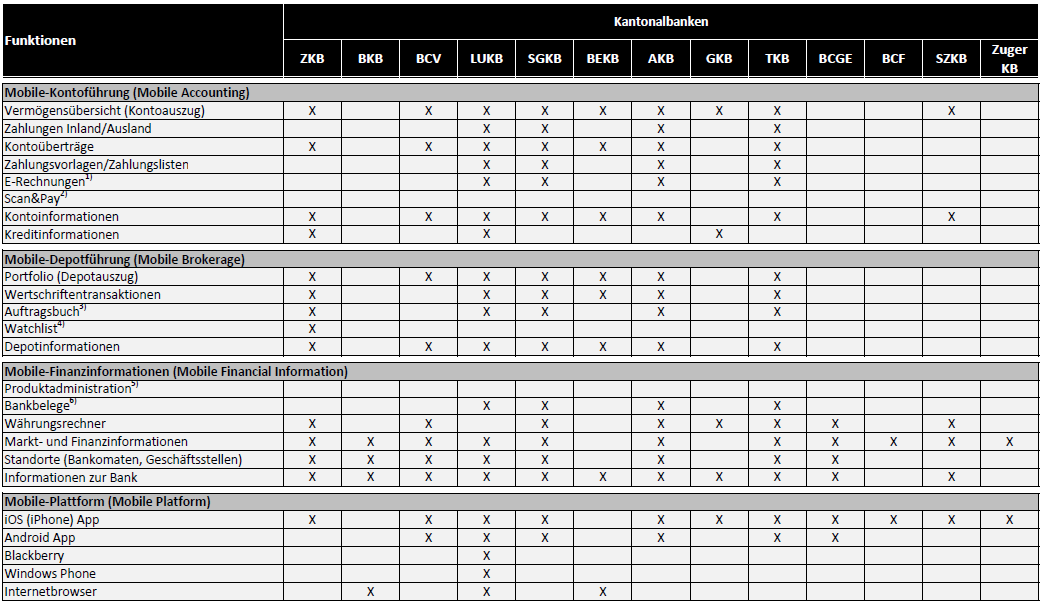

Das Thema „Mobile Banking“ ist für viele Banken hochaktuell. Jedoch gehen viele Banken dieses Thema nur zögerlich an. Ich werde in meinem Blog in Zukunft vermehrt verschiedene Aspekte rund um das Thema Mobile Banking behandeln. Einleitend möchte ich mit diesem ersten Artikel einen Überblick über die wichtigsten Marktplayer im Retail Banking geben und aufzeigen welche Funktionen im Mobile Banking sie heute anbieten. Anders als etliche europäische Finanzdienstleister haben sich Schweizer Retail Banken bis heute dieses Potenzial erst in einem eher bescheidenen Ausmass zu Nutzen gemacht. Eine mögliche Erklärung dafür liegt in den unübersichtlichen Chancen und Gefahren, die dieser zusätzliche Distributionskanal mit sich bringt. Wie die untenstehende Tabelle aufzeigt, haben dennoch bereits mehrere Retail Banken Initiativen lanciert und ein entsprechendes Mobile Banking für ihre Kunden bereitgestellt.

In die Analyse wurden nur diejenigen Schweizer Retail Banken integriert, die eine Bilanzsumme von CHF 10 Mrd. und mehr ausweisen. Die Übersicht bzw. deren Überprüfung datiert auf Ende Dezember 2012 und wurde im Rahmen einer Semesterarbeit im Masterstudium von M. Fallegger und P. Rüedi erstellt (Anmerkung: Durck Klick auf die Tabelle, wird diese etwas grösser resp. übersichtlicher)

Das Angebot an Applikationen und Funktionen für moderne Mobiltelefone (Smartphones) unterscheidet sich sowohl im Allgemeinen als auch zwischen Bankengruppen beachtlich. Während einige Retail Banken umfangreiche Funktionen in den Bereichen Mobile-Kontoführung, Mobile-Depotführung und Mobile-Finanzinformationen offerieren, haben andere lediglich rudimentäre Finanzinformationen ohne personalisierte Dienstleistungen anzubieten. Innerhalb des Bereichs Mobile-Kontoführung stellen derzeit einige Kantonalbanken sowie die Raiffeisenbank und die Postfinance einen grossen Funktionsumfang zur Verfügung.

Generell lässt sich sagen, dass Retail Banken mit einer First-Mover oder Smart-Follower-Strategie in der Tendenz bereits einige umfangreiche Applikationen für das Mobile Banking auf dem Markt haben. Ebenso lässt sich feststellen, dass grössere Banken (gemessen an der Bilanzsumme) ein in der Regel umfangreicheres Mobile Banking anbieten. Der Vertriebskanal Mobile Banking und das damit verbundene Angebot befindet sich allerdings in einem raschen Wandel. Einerseits führen die Retail Banken neue Funktionen wie das Scan&Pay oder die E-Rechnungen ein, andererseits ermöglichen sie den Zugriff auf ihre Applikationen über verschiedene Plattformen.

Kommentare

5 Kommentare

Tobi

24. April 2013

spannende übersicht, danke. seit gestern ist aber meiner meinung nach ein neues zeitalter eingeläutet worden. nämlich der verkauf von produkten direkt aus einer app. pf ist mit dem itunes deal hier der vorreiter - offenbar weltweit. bin sehr gespannt wo dies noch hinführt und welche leistungen inskünftig direkt von einer mobilen finanzapplikation direkt gekauft werden könnnen, siehe hierzu auch die wallet diskussionen in verschiedenen blogs und medien.

mkoch

18. April 2013

ein reiner "featurevergleich" auf oberster ebene alleine ist nicht ausreichend. mit dieser vergleichslogik würde jedes billig-tablet ggü. einem ipad gewinnen. es geht auch darum "wie" (integriert, kundenfreundlich, ...) etwas umgesetzt und nicht nur ob "was" umgesetzt wurde.

Mobile Banking bei Schweizer Retail Banken – ein Vergleich der Hochschule Luzern | Der Finanzprodukt Blog

15. April 2013

[...] Artikel wurde im IFZ Blog der Hochschule Luzern [...]

Andi

15. April 2013

Solche Vergleiche sind sicher interessant, aber bei diesem Thema eben auch schnell überholt. Die Angaben zur Zürcher Kantonalbank waren schon per Dezember 12 (!) nicht mehr aktuell (z.B. Scan&Pay, Android App, ...)!

Jolanda Felder

15. April 2013

Eine Ergänzung: Ich besitze ein BlackBerry und habe die App zur Mobilen Plattform von Swissquote. Und diese schon lange, war also bereits im Dezember 2012 verfügbar.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

8. April 2013

Reduktion des Hypothekarvolumens um 10%?

Von Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann

Seit dem 1. Juli 2012 ist die neue Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung betreffend Mindestanforderungen bei der Hypothekarfinanzierung in Kraft und von der FINMA anerkannt. Sie gilt neu als aufsichtsrechtlicher Mindeststandard. Die neuen Richtlinien sehen vor, dass mindestens 10% der eingebrachten Eigenmittel nicht aus dem Guthaben der 2. Säule stammen dürfen; diese werden nachfolgend als „harte Eigenmittel“ bezeichnet. Wird davon ausgegangen, dass die Hypotheken gemäss der goldenen Regel vergeben werden, dürfen somit nur noch 10% der insgesamt 20% geforderten Eigenmittel mit vorbezogenen Vorsorgegeldern der 2. Säule finanziert werden. Zudem muss die Hypothekarschuld innert maximal 20 Jahren auf 2/3 des Wertes des Wohnobjekts amortisiert werden. Ein Wohneigentumserwerb ohne zusätzliches Vermögen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings sind Vorbezüge und Verpfändungen aus der Säule 3a nicht von der neuen Regulierung betroffen. Die neuen Richtlinien gelten zudem nur für Neugeschäfte und Krediterhöhungen.

In einem ersten Blog-Artikel hat Andreas Dietrich darüber geschrieben, ob die neuen Regeln im Hypothekarmarkt bereits greifen. Dieser Artikel versucht, die möglichen langfristigen Auswirkungen auf das Hypothekarvolumen zu schätzen.

Schätzung der Auswirkungen auf das Hypothekarvolumen

Welche Auswirkungen die neuen Regulierungen auf das zukünftige Hypothekarvolumen der Banken haben werden, ist derzeit noch unklar. Eine Analyse der bereits bestehenden Hypothekarfinanzierungen bezüglich der Eigenmittelausgestaltung würde Anhaltspunkte liefern. Da aber die meisten Banken die Information des Anteils an vorbezogenen Vorsorgegeldern am eingebrachten Eigenkapital bei den bestehenden Hypothekarfinanzierungen, nicht zentral in ihren Datenbanken gespeichert haben, ist eine solche Analyse für die Banken nur mit hohem Aufwand möglich.

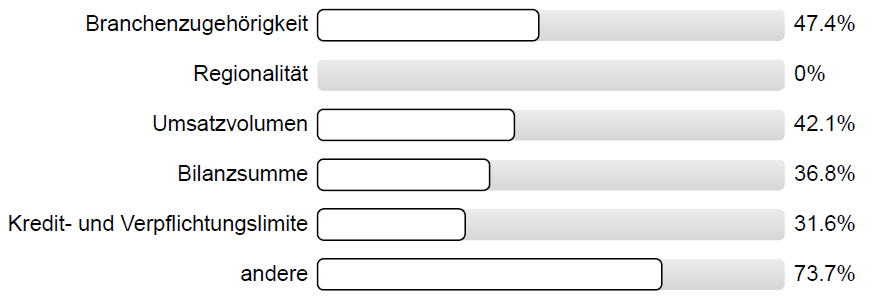

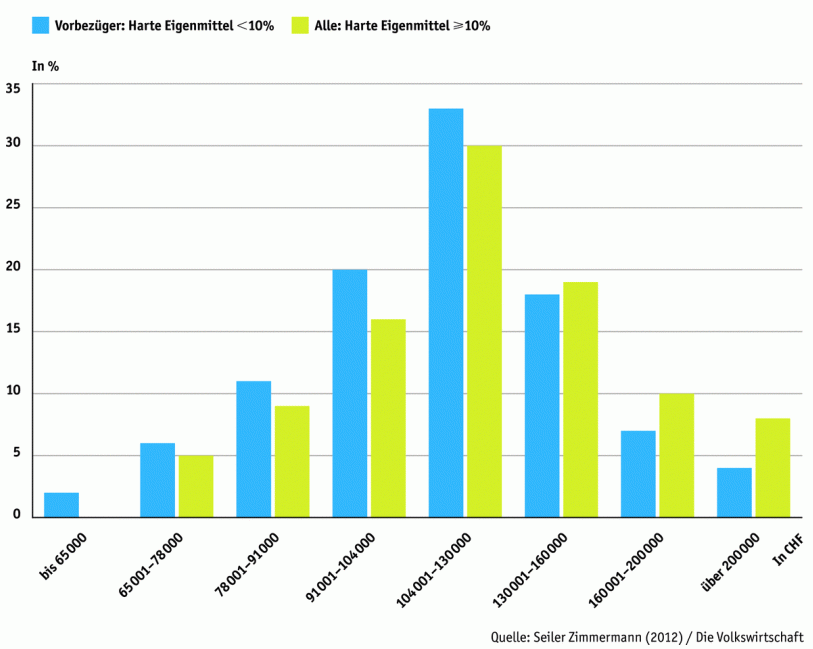

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern hat im Zeitraum zwischen Dezember 2011 und Januar 2012 zusammen mit weiteren Wirtschaftspartnern und finanziell unterstützt durch die KTI eine Umfrage bezüglich der Finanzierung von Wohneigentum bei Eigenheimbesitzern durchgeführt. Basierend auf den erhobenen Daten können Rückschlüsse auf den Anteil derjenigen Hypothekarfinanzierungen gezogen werden, bei denen die Restriktion der 10% harten Eigenmittel nicht erfüllt würde. Von Interesse ist dabei insbesondere, welchen Anteil die Vorbezüger der 2. Säule ausmachen, welche diese Mittel für den Erwerb des Wohneigentums eingesetzt haben. Zudem kann die Frage beantwortet werden, in welcher finanziellen Verfassung die Personen sind, welche unter den neuen Richtlinien keine Hypothek mehr erhalten würden und inwieweit sich diese von den übrigen Hypothekarschuldnern unterscheiden.

Ergebnisse

Von den knapp 8‘300 befragten Wohneigentumsbesitzern geben beachtliche 58% an, Vorsorgegelder für die Finanzierung von Wohneigentum verwendet zu haben. 76% dieser haben dabei die 2. Säule beansprucht. Davon sind 83% in Form eines Vorbezugs getätigt worden. Aus diesen drei Prozentsätzen ergibt sich, dass schätzungsweise 36% aller Eigenheime mit vorbezogenen Geldern aus der 2. Säule finanziert wurden.

Von diesen 36% wiederum haben rund 85% die Vorbezüge für den Erwerb des Wohneigentums beansprucht. Davon haben 39% weniger als 10% hartes Eigenmittel für das Wohneigentum eingebracht und würden damit die neue Mindestanforderung bezüglich des Eigenkapitals nicht mehr erfüllen. Auf die gesamte Anzahl aller Hypothekarkredite machen diese Finanzierungen einen Anteil von 12% aus. Gewichtet mit dem Hypothekarvolumen beträgt der Anteil ebenfalls 12%.

Die Umfrageergebnisse lassen somit den Schluss zu, dass die Mindestanforderung in Zukunft eine erhebliche Reduktion des Hypothekarvolumens von über 10% erwartet werden muss.

Die Analyse bestätigt zudem die allgemeine Vermutung, dass Personen, welche weniger als 10% harte Eigenmittel für den Kauf eingebracht haben, finanziell schlechter positioniert sind als die übrigen Eigenheimbesitzer. Ihr Einkommen und Vermögen ist signifikant tiefer als bei den übrigen (siehe Abbildung).

Ebenfalls haben diese Personen, welche die 10%-Regulierung nicht erfüllen, eine höhere Hypothekarbelastung bezüglich ihres Einkommens. Bei einem Zinsanstieg sind diese Personen somit eher gefährdet, in finanzielle Not zu kommen. Interessant ist zudem, dass die neue Regulierung hauptsächlich Personen im Alter zwischen 35 und 54 jährig betrifft. Junge Familien unter 35, welche insbesondere durch die Wohneigentumsförderung gefördert werden sollen, sind weniger betroffen.

Quelle: Seiler Zimmermann, Yvonne (2012): „Auswirkungen der neuen Eigenmittel-Mindestanforderung auf den Hypothekarmarkt“, Die Volkswirtschaft, Nr. 10, S. 28-30.

Kommentare

1 Kommentare

Amrhein Hugo

8. April 2013

Eine Interessante Studie. Die Ergebnisse stützen meine Einschätzung, dass die Selbstregulierung der 10% harten Eigenkapitals stärker auf die Hypothekennachfrage wirken wird, als der antizyklische Puffer.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

2. April 2013

Andere Retail Banking Institute,

Die Online-Hypothek von Swissquote – ein Erfolg?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

In Zusammenarbeit mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) bietet die Swissquote, mit mehr als 200‘000 Kunden die grösste Online-Bank der Schweiz, seit Juni 2011 (als damals erste Bank in der Schweiz) Online-Hypotheken zu in der Regel sehr attraktiven Konditionen an. Mit diesem Angebot erweiterte Swissquote ihr Dienstleistungsangebot um eine weitere Dimension. Aus der Sicht der BLKB eröffnen sich durch diese Zusammenarbeit Wachstums- und Diversifikationspotenziale. Zeit für ein Zwischenfazit.

Konzept

Die Hypotheken werden von den beiden Banken gemeinsam angeboten. Während die Kundenbeziehungen über Swissquote laufen, gehen die Hypotheken auf das Buch der BLKB. Die Tragbarkeitsberechnungen für die Kunden entsprechen den normalen Standards von Schweizer Banken. Da die Objekte bei schweizweit angebotenen Online-Hypotheken nicht im gleichen Ausmass begutachtet werden können wie bei lokalen Hypothekarkrediten, wird das Risiko als etwas höher eingeschätzt und wurde die Belehnungshöhe für einen Kunde einer Swissquote-Hypothek auf maximal 75% (üblich: maximal 80% Belehnung) festgelegt. Die erhaltenen Margen werden zwischen den beiden Banken aufgeteilt. Um die strategische Kooperation zu festigen, besitzt die die BLKB zusätzlich eine Beteiligung von 5% an der Swissquote.

Positiv am Angebot der Swissquote ist, dass die Dienstleistung gratis, der Zins in der Regel tief und die Bedienung einfach ist. Bei der Swissquote erhält der Kunde – im Gegensatz zu Hypothekenvermittlern – jedoch keinen repräsentativen Marktüberblick, sondern lediglich die Offerte einer einzigen Bank, der BLKB. Die Swissquote möchte sich aber ganz bewusst von den Hypothekenvermittlern abgrenzen.

Nutzen für die Swissquote

Aus der Sicht von Swissquote ist dieses Angebot durchaus eine sinnvolle Ergänzung der Produktpalette. Der Online Broker möchte vor allem bestehende Kunden halten. Zuvor verlor die Swissquote einige Kunden, weil diese ihre komplette Bankbeziehung zum neuen Hypothekarinstitut transferierten. Gemäss Jürg Schwab von der Swissquote wurden dank dem Online Hypotheken-Angebot tatsächlich weniger solcher Kundenabgänge verzeichnet. Es konnten sogar auch einige zusätzliche Kunden gewonnen werden. Ebenfalls wird damit ein neues Ertrags-Standbein im möglicherweise rasch wachsenden Markt der Online-Hypotheken erschlossen.

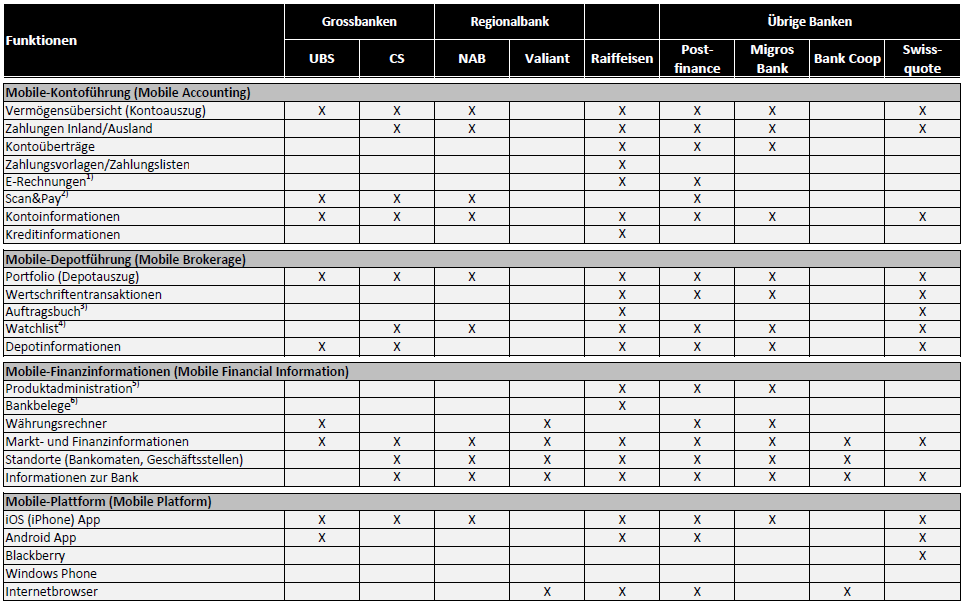

Die bisherige Entwicklung

Die Nachfrage nach Online-Hypotheken bei der Swissquote nimmt bisher stetig zu und hat im Januar den Wert von 160 Mio CHF erreicht. Gemäss Aussage von Christoph Loeb von der Basellandschaftlichen Kantonalbank hat das starke Wachstum im Online-Hypothekenbereich im Jahr 2012 die Erwartungen deutlich übertroffen. Im Verhältnis zur Gesamtsumme der Hypotheken der BLKB (rund 14.9 Mrd CHF) ist der Anteil an „Swissquote-Hypotheken“ zwar mit etwa 1% noch gering. Die Wachstumsentwicklung bisher ist jedoch sicherlich positiv. Die Basellandschaftliche Kantonalbank sieht das Kundenbedürfnis nach elektronischen Standardhypotheken durch das anhaltende Wachstum bestätigt.

Dank der Zusammenarbeit mit Swissquote konnte die BLKB ihr Kreditportfolio auch geografisch besser diversifizieren. Die Swissquote eHypothek wird in allen Regionen der Schweiz ohne Einschränkungen vergeben, wenn die Kreditgewährungskriterien eingehalten sind. 81% der bisher abgeschlossenen Swissquote eHypotheken liegen ausserhalb der Nordwestschweiz (BS/BL/SO/AG). Tendenziell kann man hier ein Übergewicht von Kunden aus urbanen Gegenden feststellen. Ebenso interessant: Bei den bisher abgeschlossenen Swissquote eHypotheken handelt es sich bei 77% um Ablösungen der Hypotheken von Drittbanken und lediglich bei 23% um Neugeschäfte.

Eine berechtigte Frage ist, ob die BLKB in Zukunft nicht selber Online-Hypotheken anbieten möchte. Ebenso wird sich zeigen, wie sich die Swissquote mittelfristig gegenüber den verschiedenen Hypothekenvermittlern (vgl. frühere Blog-Einträge zu MyMoneyPark, homegate.ch oder HypoPlus) und gegenüber den Banken mit Online Hypothekarangeboten positionieren kann. Gemäss Jürg Schwab von Swissquote hat die derzeitige Entwicklung mit den Markteintritten der Glarner Kantonalbank (hypomat, siehe Blogbeitrag) oder der Migros Bank bisher aber sogar positive Auswirkungen auf das Interesse von Online-Hypotheken. Das Interesse an den Online-Hypotheken der Swissquote sei „progressiv gewachsen“ durch den Eintritt neuer Konkurrenten.

Kommentare

3 Kommentare

Mobile Banking bei Schweizer Retail Banken – ein Vergleich | Der Finanzprodukt Blog

15. April 2013

[...] Bankdienstleistungen einstellen (vgl. auch Blogbeiträge zum Thema der Online Hypotheken von Swissquote oder Hypomat). Die entsprechende Entwicklung im Online-Bereich beruht einerseits auf den [...]

Daniel Heller

8. April 2013

Interessante Entwicklungen: Für mehr als 100 Millionen Franken hat die Glarner Kantonalbank in nur sechs Monaten Online-Hypotheken vergeben. Bald zieht auch die ZKB nach. Mit den Online-Hypotheken wird ein weiteres Tabu gebrochen in der Landschaft der Kantonalbanken; bis zu 81 Prozent der neu via Internet abgeschlossenen Hypotheken von Kantonalbanken (Swissquote, Hypomat) werden ausserkantonal abgeschlossen. Damit entfällt künftig eine wesentliche Legitimation der heute vielerorts für diese Banken noch geltenden kantonalen Staatsgarantien. Die Kantonalbanken geben zu ihrer Rechtfertigung immer noch vor, die Haftung der Steuerzahler für ihre Geschäfte rechtfertige sich durch den Beitrag der Kantonalbanken an ihre jeweilige kantonale Volkswirtschaft ...

Finanzprodukt-News 23. März – 5. April: Die Awards-Favoriten und Twitter neu auf Bloomberg | Der Finanzprodukt Blog

5. April 2013

[...] Die Online-Hypothek von Swissquote: Ein Erfolg? blog.hslu [...]

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.