23. Februar 2026

Der Weg zur Bankfiliale: Wie weit ist zu weit?

Über die Schliessungen von UBS- und Credit Suisse-Filialen im Zusammenhang mit der Übernahme der CS wurde medial ausführlich berichtet. Das «Filialsterben» löste gemäss verschiedenen Beiträgen sogar «Sorgenfalten» bei der Kundschaft aus (z.B. hier).

Unsere Auswertungen in der IFZ Retail Banking-Studie 2025 zeigen, dass eine kurze Reisezeit das wichtigste Kriterium einer Filiale ist.… Mehr Informationen

Über die Schliessungen von UBS- und Credit Suisse-Filialen im Zusammenhang mit der Übernahme der CS wurde medial ausführlich berichtet. Das «Filialsterben» löste gemäss verschiedenen Beiträgen sogar «Sorgenfalten» bei der Kundschaft aus (z.B. hier).

Unsere Auswertungen in der IFZ Retail Banking-Studie 2025 zeigen, dass eine kurze Reisezeit das wichtigste Kriterium einer Filiale ist. Insgesamt 66 Prozent der im Rahmen unserer Umfrage befragten Personen geben an, dass ihnen die Anreisezeit wichtig oder sehr wichtig ist. Ausgedehnte Öffnungszeiten (als zweitwichtigstes Kriterium) sind 51 Prozent der Befragten wichtig.[1] Doch welche Erwartungen haben Kundinnen und Kunden an die räumliche Nähe von Filialen und wie viel Distanz sind sie bereit zu akzeptieren? Und: In welchem Ausmass tragen die Filialschliessungen der vergangenen Jahre zu einer Verschlechterung der Versorgungssituation bei?

Anzahl Bankfilialen geht stark zurück

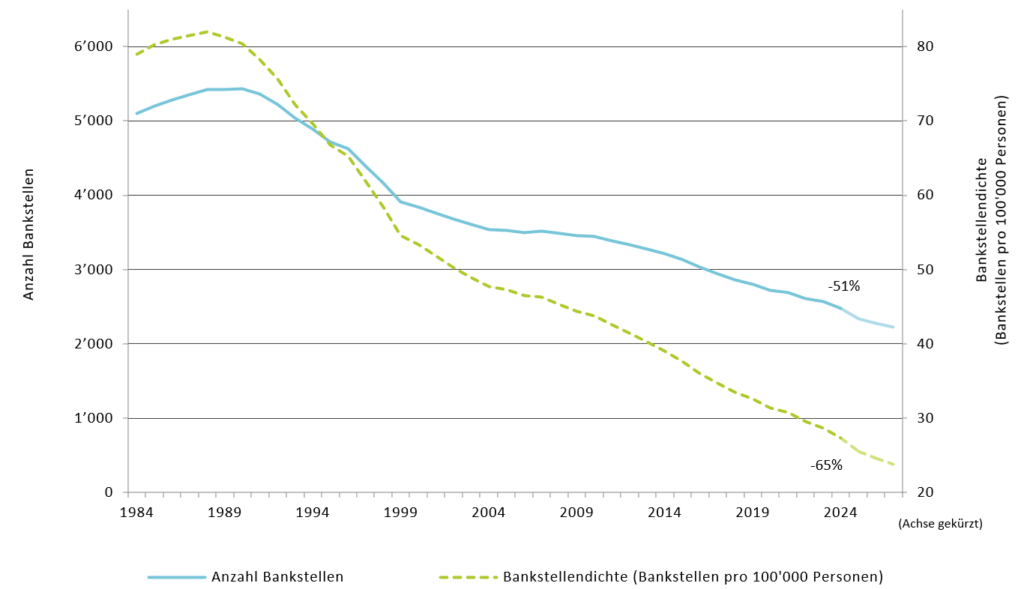

Im Jahr 1990 gab es in der Schweiz noch 5’427 Bankfilialen (vgl. Abbildung 1). In den darauffolgenden Jahren setzte ein deutlicher Abwärtstrend ein: Bis zur Jahrtausendwende reduzierte sich die Anzahl der Filialen um knapp 30 Prozent (-1’585 Filialen, siehe auch hier und hier für frühere Blogbeiträge zu diesem Thema)[2].

Während die Filialpräsenz abnahm, wuchs die Bevölkerung in der Schweiz zwischen 1990 und 2024 von 6.8 auf 9 Millionen[3]. In der Konsequenz reduzierte sich die Anzahl Bankstellen pro Einwohnerin und Einwohner stark. Die Bankstellendichte erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 1988, als auf 100’000 Personen in der Schweiz 82 Filialen kamen. Im Jahr 2024 gab es noch 27.4 Filialen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Wir gehen davon aus, dass sich dieser Rückgang in den kommenden Jahren fortsetzt. Gemäss unserer Schätzung (siehe Abbildung 1) wird die Bankstellendichte bis Ende 2027 auf knapp 24 Filialen pro 100‘000 Einwohnerinnen und Einwohner sinken.

Abbildung 1: Anzahl Bankstellen (linke Achse) und Bankstellendichte (rechte Achse), 1984–2027 (Quellen: 1984–2024: BFS, SNB; *2025, 2026 und 2027: Schätzung der Autoren)

Viele Personen nehmen den Rückgang der Bankfilialen gar nicht wahr

Insgesamt wurden in der Schweiz in den letzten 5 Jahren 323 Bankfilialen geschlossen (jede 9. Filiale). Daher wollten wir von den Befragten wissen, wie sich für sie persönlich die Erreichbarkeit ihrer Bankfiliale in den letzten fünf Jahren verändert hat (Wegzeit zur Hauptbank).

Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass die Mehrheit der Kundinnen und Kunden den starken Rückgang an Bankfilialen kaum als spürbare Veränderung erlebt: 71 Prozent stufen die Situation als unverändert ein. Nur 15 Prozent geben an, dass sich die Bedingungen (stark) verschlechtert haben, 6 Prozent sehen gar eine Verbesserung (vgl. Tabelle 1). Insgesamt bewerten rund 77 Prozent der Befragten die Situation als mindestens stabil oder besser; weitere 7 Prozent konnten diese Frage nicht beantworten.

Personen mit einer Hauptbankbeziehung bei Raiffeisen beurteilen die Entwicklung der Bankversorgung deutlich positiver als Kundinnen und Kunden, deren Hauptbank PostFinance oder die UBS ist. Die Kundschaft der Kantonalbanken liegt in ihrer Einschätzung diesbezüglich etwa im Mittelfeld. Die unterschiedliche Beurteilung überrascht insofern, als die verschiedenen Bankengruppen ihre physische Präsenz in den vergangenen fünf Jahren (2020–2024) in ähnlichem Ausmass reduziert haben. Während die Raiffeisenbanken 6.1 Prozent ihrer Filialen schlossen, waren es bei den Kantonalbanken 5.6 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Grossbanken: Zwar hat die UBS im Jahr 2024 – dem ersten Jahr nach der Übernahme der Credit Suisse – etwa jede sechste Filiale geschlossen, dabei handelte es sich jedoch grösstenteils um Zusammenlegungen von nahe beieinanderliegenden UBS- und Credit Suisse-Standorten. In den Jahren zuvor waren die beiden Grossbanken nicht durch einen überdurchschnittlichen Filialabbau aufgefallen.

Ein Grund für das gute Abschneiden der Raiffeisenbanken könnte ihre nach wie vor hohe Präsenz trotz Filialrückgang sein: Rund 31 Prozent aller Bankstellen in der Schweiz entfallen auf Raiffeisen. Zum Vergleich: Die UBS verfügt über lediglich 13 Prozent aller Filialen.

| Wahrgenommene Entwicklung der Erreichbarkeit | n = 2’005 |

| 1 – stark verschlechtert | 5% |

| 2 | 10% |

| 3 – unverändert | 71% |

| 4 | 4% |

| 5 – stark verbessert | 2% |

| Keine Angabe / weiss nicht | 7% |

| Differenz «besser» abzgl. «schlechter» | -9% |

Tabelle 1: Wahrnehmung der Entwicklung der Erreichbarkeit

In nur 13 Minuten zur nächsten Bankfiliale

Vor dem Hintergrund der abnehmenden Bankstellendichte wurde auch untersucht, wie weit entfernt (gemessen in Minuten) die Befragten von der nächsten Filiale entfernt wohnen.

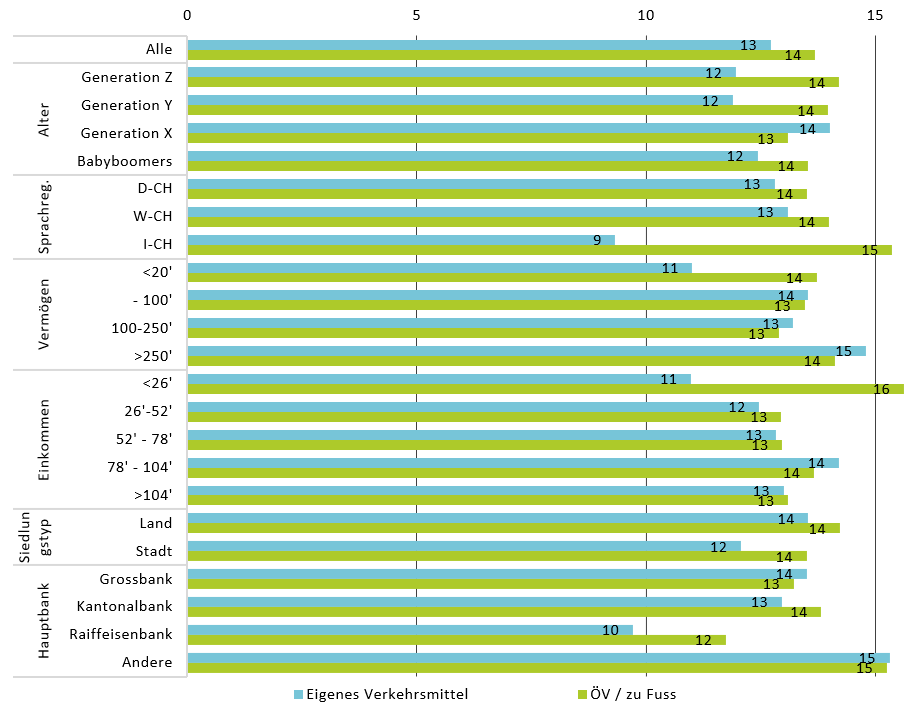

Wie Abbildung 2 zeigt, erreichen die Befragten die nächstgelegene Bankstelle mit dem ÖV (oder zu Fuss) respektive mit dem Auto in 13 Minuten. Zwischen den Altersgruppen zeigen sich nur geringe Unterschiede. Über alle Altersgruppen hinweg wird deutlich, dass Bankkundinnen und -kunden die physische Beratung im Durchschnitt in weniger als einer Viertelstunde erreichen können – ein Hinweis auf die nach wie vor sehr hohe räumliche Präsenz und Dichte klassischer Bankfilialen in der Schweiz.

Zwischen den Bankengruppen zeigen sich leichte Differenzen: Kundinnen und Kunden von Raiffeisenbanken geben an, kürzere Wege als jene von anderen Banken zu haben. Insgesamt zeigt die Abbildung, dass der Zugang zu persönlicher Beratung trotz des anhaltenden Filialrückgangs weiterhin für die Mehrheit der Bevölkerung gut gewährleistet ist.

Abbildung 2: Durchschnittliche Wegzeit zur nächsten physischen Beratung (mit jeweils bevorzugtem Verkehrsmittel)

In einem zweiten Schritt wurde erhoben, wie hoch die maximal akzeptable Anreisezeit zu einer Bankfiliale ist (vgl. Tabelle 2). Im Durchschnitt wären Kundinnen und Kunden bereit, rund 24 Minuten mit ihrem bevorzugten Verkehrsmittel zu investieren. Die Unterschiede bei der maximal akzeptierten Anreisezeit sind zwischen den Generationen, Geschlechtern oder Sprachregionen nur gering.

Vergleicht man die maximal akzeptierte Anreisezeit mit der effektiven Anreisezeit zeigt sich, dass derzeit knapp 5 Prozent der Befragten länger zur nächsten Filiale benötigen, als für sie akzeptabel ist.

| Wegzeit in Minuten zur nächsten Filiale | |||

| Altersgruppe | Effektive Wegzeit in Minuten | Akzeptierte Obergrenze der Wegzeit in Minuten | Anteil Personen deren Wegzeit länger ist als die Obergrenze der Wegzeit |

| Generation Z | 13 | 25 | 4% |

| Generation Y | 13 | 23 | 5% |

| Generation X | 14 | 24 | 5% |

| Babyboomer | 13 | 23 | 4% |

| Total | 13 | 24 | 5% |

Tabelle 2: Durchschnittliche und maximal akzeptable Wegzeit in Minuten zu einer Bankfiliale im Generationenvergleich

Wie gut die Versorgung der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen ist, zeigt sich beim Vergleich mit den gesetzlichen Anforderungen an die Post: Gemäss Postverordnung (Art. 33) müssen für mindestens 90 Prozent der Bevölkerung die Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 20 Minuten erreichbar sein. Mit einer Wegzeit von durchschnittlich 13 Minuten wird dieser Richtwert von den Banken deutlich unterschritten. Auch die Akzeptanz der effektiven Wegzeiten ist insgesamt sehr hoch.

Fazit: Aktuelle Filialdichte bietet Spielraum für Filialschliessungen

Unsere Analysen zeigen, dass Filialschliessungen aus Sicht der Kundinnen und Kunden nicht zwingend einen markanten Leistungsabbau darstellen. Alleine in den letzten fünf Jahren wurden 323 Bankfilialen und damit rund jede neunte Filiale geschlossen. Aus Sicht von 84 Prozent der Befragten blieb die Erreichbarkeit jedoch gleich gut oder wurde sogar besser. Oder andersrum: Trotz eines starken Filialabbaus in den letzten Jahren geben nur 16 Prozent der Befragten an, dass sich die Erreichbarkeit der Filiale verschlechtert oder stark verschlechtert hat.

Dies deutet darauf hin, dass das bestehende Filialnetz aus Sicht der meisten Kundinnen und Kunden ausreichend ist. Die Gründe dafür können sein, dass bisherige Filialfunktionen erfolgreich durch digitale oder alternative Kontaktformen ersetzt wurden, dass Filialschliessungen aufgrund der hohen Filialdichte nicht so ins Gewicht fallen oder dass sie von vielen Kundinnen und Kunden gar nicht wahrgenommen wurden.

Kundinnen und Kunden sind somit bereit, für den Besuch einer Bankfiliale einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen, wenn sie dafür einen Mehrwert erhalten. Zudem gehen Personen in der Schweiz durchschnittlich nur rund viermal pro Jahr in eine Bankfiliale und wenn sie dies tun, dann meist für komplexere Anliegen.

Die von der Bank-Kundschaft angegebenen 24 Minuten Wegzeit als Obergrenze liegen deutlich über der effektiven durchschnittlichen Anreisezeit von 13 Minuten. Insofern liegt die heutige Filialdichte aus Kundensicht wohl immer noch etwas höher, als es tatsächlich notwendig wäre. Aktuell geben lediglich 5 Prozent der Befragten an, dass ihre tatsächliche Anreisezeit die von ihnen maximal akzeptierte Dauer überschreitet. Banken können dies bei der strategischen Überprüfung des Filialnetzes berücksichtigen.

Entscheidungen über Filialschliessungen sind jedoch stets im grösseren Kontext zu treffen. Neben der durchschnittlichen Anfahrtszeit (bzw. der Distanz zur nächsten Filiale) sind insbesondere die Profitabilität der einzelnen Filiale, die standortbezogene Immobilienstrategie (Eigentum oder Miete, notwendige Investitionen), die lokale Wettbewerbssituation (weitere Bankfilialen im Ort), sowie bei Kantonalbanken politische Dynamiken zu berücksichtigen.

[1] Die Umfrage basiert auf einer Online-Befragung von insgesamt 2’005 in der Schweiz wohnhaften Personen zwischen 18 und 79 Jahren. Die Befragung wurde im Zeitraum vom 9. bis 23. Juli 2025 durch das Marktforschungsinstitut intervista durchgeführt. Die Umfrage ist in Bezug auf Alter, Geschlecht und Sprachregion der befragten Personen für die Schweiz repräsentativ.

[2] Schweizerische Nationalbank. (2025). Jährliche Bankenstatistik. Online (14.10.2025): https://data.snb.ch/de/warehouse/BSTA/cube/BSTA@SNB.JAHR_U.STK.GST?dim=

[3] Bundesamt für Statistik (2024). Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, 1991-2024. Online (14.10.2025): https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/

kataloge-datenbanken.assetdetail.36073795.html

16. Februar 2026

Zahlungsverkehr als Systemfrage – und was Stablecoins damit zu tun haben

Dieser Beitrag geht auf eine Paneldiskussion zum Schweizer Vernehmlassungsentwurf zurück, an der ich gemeinsam mit Oliver Buschan (VSKB) teilgenommen habe; moderiert wurde das Gespräch von Stephanie Wickihalder (SFTI) und Mirjam Eggen (Universität Bern).

1. Stablecoins sind kein einheitliches Phänomen

Ein zentrales Ergebnis der Paneldiskussion war die Erkenntnis, dass der Begriff «Stablecoin» eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Konstruktionen umfasst.… Mehr Informationen

Dieser Beitrag geht auf eine Paneldiskussion zum Schweizer Vernehmlassungsentwurf zurück, an der ich gemeinsam mit Oliver Buschan (VSKB) teilgenommen habe; moderiert wurde das Gespräch von Stephanie Wickihalder (SFTI) und Mirjam Eggen (Universität Bern).

1. Stablecoins sind kein einheitliches Phänomen

Ein zentrales Ergebnis der Paneldiskussion war die Erkenntnis, dass der Begriff «Stablecoin» eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Konstruktionen umfasst. Diese reichen von vollständig gedeckten, infrastrukturell gedachten Modellen bis hin zu Varianten mit stärkerem Geschäfts- oder Renditefokus.

Gerade deshalb genügt es regulatorisch nicht, Stablecoins pauschal zu erfassen. Erforderlich ist vielmehr eine Taxonomie, die unterschiedliche Typen systematisch unterscheidet – etwa nach:

- Besicherung/Deckung: Art, Qualität, Liquidität, Verwahrung/Segregation

- Systemfunktion: Infrastruktur vs. geschäftsgetriebene Zahlungsform (Gebühren, Ökosystem, Reservenbewirtschaftung)

Zur begrifflichen Klarheit gehört dabei auch eine saubere Abgrenzung von anderen Formen digitaler Zahlungsmittel, insbesondere von tokenisierten Deposits. Letztere stellen bankrechtlich weiterhin Einlagen dar, die lediglich in tokenisierter Form abgebildet werden, und folgen einer anderen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Logik als Stablecoins.

Unabhängig von der Ausgestaltung bleibt die Qualifikation als Zahlungsmittel zentral; eine begriffliche Annäherung an Finanzinstrumente wäre regulatorisch folgenschwer. Ohne eine solche Differenzierung droht eine Vermischung von Konzepten, die weder der Innovation noch der Stabilität dient.

Die Diskussion fällt zeitlich zusammen mit der laufenden Vernehmlassung zum Vorentwurf der Revision des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG, vgl. Abbildung 1). Der Entwurf verfolgt unter anderem das Ziel, Stablecoins erstmals gesetzlich in den aufsichtsrechtlichen Rahmen des Zahlungsverkehrs einzubetten und damit Rechtssicherheit für neue Zahlungsformen zu schaffen. Gleichzeitig zeigt sich bereits auf Gesetzesstufe, wie anspruchsvoll diese Einordnung ist: Unterschiedliche Tätigkeiten im Zahlungsverkehr und unterschiedliche Stablecoin-Ausgestaltungen werden teilweise in einer einheitlichen Lizenzkategorie („Zahlungsmittelinstitut“) zusammengeführt, was konzeptionelle Abgrenzungsfragen aufwirft.

Abbildung 1: Vernehmlassung FINIG

2. Zahlungsinfrastruktur oder Geschäftsmodell?

Besonders intensiv diskutiert wird die Frage, welche Rolle unterschiedliche Stablecoin-Ausgestaltungen bzw. ihre Emittenten im Zahlungssystem einnehmen sollen. Stablecoins, die als Zahlungsinfrastruktur konzipiert sind, müssen höchsten Anforderungen an Stabilität, Liquidität und Vertrauen genügen. Sie sind darauf ausgerichtet, Wertübertragung effizient, verlässlich und friktionsarm zu ermöglichen, ohne selbst Träger eines eigenständigen Geschäftsmodells zu sein. In diesem Kontext werden insbesondere Modelle diskutiert, die einer synthetischen CBDC nahekommen, indem ihre Stabilität durch Reserven bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) garantiert wird.

Abbildung 2: Zahlungsverkehr ist Infrastruktur

Daneben existieren Stablecoin-Ausgestaltungen, deren Emission stärker geschäftsorientiert ausgerichtet ist. Auch sie dienen primär als Zahlungsmittel, weisen jedoch zusätzliche ökonomische Elemente auf – etwa durch bestimmte Formen der Reservenbewirtschaftung, Gebührenmodelle oder Einbettung in weitergehende Service-Ökosysteme.

Diese Unterschiede beeinflussen Risikoprofil, Governance und Aufsichtsintensität, ohne den Stablecoin aus der Kategorie der Zahlungsmittel herauszulösen.

Daraus folgt: Die Regulierung muss innerhalb des Zahlungsverkehrs funktional differenzieren – entlang Systemfunktion, Besicherung, Einlösungsmechanik und Governance –, statt Stablecoins begrifflich in die Nähe von Finanzinstrumenten zu rücken. Ein zu pauschaler Ansatz wäre zugleich innovationshemmend und risikoverzerrend.

3. Besicherung und rechtliche Zuordnung als Schlüsselfragen

Deckungswerte für Stablecoins

Ein erster zentraler Aspekt bei der Ausgestaltung von Stablecoins betrifft die Frage, wie diese durch den Emittenten zu besichern sind. Je nach Ausgestaltung kann es sich bei den Sicherungs- bzw. Deckungswerten um Zentralbankgeld, Geschäftsbankguthaben oder andere liquide Aktiven handeln, die sich hinsichtlich Stabilität, Liquidität und Risikoprofil erheblich unterscheiden. Für den Zahlungsverkehr ist diese Differenzierung zentral, da die Wertstabilität eines Stablecoins unmittelbar von der Qualität und Verfügbarkeit der Deckungswerte abhängt. Aber auch für die vorstehend aufgegriffene Diskussion nach dem Geschäftsmodell für die Herausgabe von Stablecoins ist die Beantwortung dieser Frage entscheidend.

Für die Überlegungen ist auf die Idee eines Stablecoins zurückzukommen. Ein Stablecoin ist im Wesentlichen ein kryptobasiertes Zahlungsmittel, dessen Preis an einen Basiswert gebunden ist, was ihn «stabil» halten soll. Gemäss Vorschlag des Gesetzgebers soll dieser Basiswert einer einzelnen von einem Staat ausgegebenen Währung, also zum Beispiel dem Schweizer Franken, entsprechen.

Die Anbindung des Stablecoins an den Basiswert kann mit verschiedenen Methoden erreicht werden. In der Praxis steht die Wertstabilität typischerweise auf einem Einlösungsversprechen des Emittenten: Der Stablecoin kann zu pari in die Referenzwährung zurückgegeben werden.

Der Wert bzw. die Glaubwürdigkeit eines solchen Einlösungsversprechens hängt wiederum davon ab, wer es abgibt, d.h. wer der Emittent oder die Emittentin ist, und welche Sicherheiten für die Einhaltung des Einlösungsversprechens bestehen oder mit anderen Worten, mit welchen Vermögenswerten die Stablecoins gedeckt (Deckungswerte) sind.

Der Vernehmlassungsentwurf adressiert diese Frage, indem er Stablecoins als «wertstabile kryptobasierte Zahlungsmittel» konzipiert und grundsätzlich eine Deckung verlangt. Gleichzeitig bleibt jedoch offen, welche Deckungswerte unter welchen Voraussetzungen zulässig sind. In diesem Punkt besteht eine Inkonsistenz zwischen dem Vorentwurf und dem Erläuterungsbericht. Während der Vorentwurf eine Deckung mit Bankeinlagen oder hochwertigen liquiden Aktiva (HQLA) mit kurzen Restlaufzeiten vorschreibt, deutet der Erläuterungsbericht zusätzlich die Möglichkeit einer Deckung mit Sichteinlagen bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an. Diese Ausgangslage lässt Raum für Diskussionen, wobei nachfolgend auf drei Punkte hingewiesen werden kann:

- Stablecoins, welche ausschliesslich mit Sichtguthaben bei der SNB gedeckt sind, aber nicht von ihr selbst, sondern von einem privaten Emittenten ausgegeben werden, werden auch als «synthetische CBDC» bezeichnet. Es würde sich um eine vollkommen stabile Form eines Stablecoins handeln, da die Reserve als Sichteinlage bei der SNB gehalten wird und damit das Gegenparteirisiko einer Geschäftsbank entfällt. Solche synthetischen CBDC sind als reine Infrastruktur konzipiert, deren Emission für sich kein Geschäftsmodell darstellt.

- Die im Vorentwurf vorgeschlagene Deckung mit Bankeinlagen oder HQLA mit kurzen Restlaufzeiten ermöglicht einem Emittenten demgegenüber, die Emission von Stablecoins selbst als Geschäftsmodell auszugestalten, wobei die ökonomische Attraktivität wesentlich von Zinsumfeld, Gebührenlogik und Kosten der Absicherung abhängt.

- Unabhängig davon, wie diese Frage für die Emission von Stablecoins entschieden wird, ist schliesslich vom Gesetzgeber auch klar festzulegen, was diesbezüglich für alle übrigen Zahlungsmittelinstitute, die keine Stablecoins herausgeben, gelten soll. Denn die grosse Mehrheit der zukünftigen Träger der neuen Lizenz dürften im traditionellen Zahlungsdienstleistungsgeschäft (Zahlungsabwicklung, Zahlkarten, Acquiring etc.) tätig sein. Bei diesen Geschäftsmodellen sind andere, wohl geringere Anforderungen an Deckung und Risikopuffer sachgerecht als bei der Emission eines wertstabilen Zahlungsmittels. Gleichzeitig ist für diese Geschäftsmodelle der Zugang zur SNB (direkt oder indirekt) für eine effiziente und sichere Abwicklung im Zahlungsverkehr wesentlich.

Zuordnung der Deckungswerte

Eng mit der Frage nach der Art der Deckung verknüpft, ist die Frage, wem die Deckungswerte rechtlich zuzuordnen sind und in welchem Verhältnis sie zum Kundenvermögen stehen. Für das Vertrauen in ein Zahlungsmittel ist entscheidend, ob und wie die Deckungswerte im Insolvenzfall geschützt sind und ob sie von der Bilanz des Emittenten separiert werden. Ohne eine klare rechtliche Zuordnung bleibt unklar, ob Inhabende eines Stablecoins auf die Deckung zugreifen können oder lediglich ungesicherte Forderungen gegen den – mit mehr oder weniger Bonität ausgestatteten – Emittenten halten.

Der Vernehmlassungsentwurf greift diese Problematik auf, bleibt aber bei der Abgrenzung zwischen klassischer Publikumseinlage und Stablecoin-Deckung in der Vorlage teilweise unscharf. Insbesondere wird nicht durchgehend klar, ob und in welchem Umfang das Reservevermögen als Sondervermögen auszugestalten ist und wie dieses insolvenzrechtlich zu behandeln wäre. Diese Unklarheit betrifft einen zentralen Punkt der Systemarchitektur des Zahlungsverkehrs und lässt sich anhand zweier denkbarer Ausgestaltungsvarianten verdeutlichen:

a) In einer ersten Konzeption verbleiben die Deckungswerte im Eigentum des Emittenten und dienen den Stablecoin-Inhabenden ausschliesslich als Sicherheit. Die Inhabenden des Stablecoins halten in diesem Modell keinen unmittelbaren Anspruch auf die Deckungswerte selbst, sondern einen Anspruch auf Einlösung des Stablecoins zu pari.

Regulatorisch stellt sich in diesem Fall vor allem die Frage, wie die Deckungswerte rechtlich abzusichern sind, um das Insolvenzrisiko des Emittenten zu begrenzen. Denkbar sind Sicherungsmechanismen oder insolvenzrechtliche Privilegierungen, ohne dass die Deckungswerte selbst dem individuellen Eigentum der Stablecoin-Inhabenden zugeordnet werden. Systemisch bleibt die Logik des Zahlungsverkehrs gewahrt: Der Stablecoin fungiert als Zahlungsmittel, nicht als Vehikel zur Kapitalanlage.

b) In einer zweiten Konzeption werden die Deckungswerte rechtlich den Stablecoin-Inhabenden zugeordnet, etwa in Form eines Sondervermögens. Die Inhabenden halten in diesem Modell nicht nur einen Zahlungsanspruch, sondern eine unmittelbare vermögensrechtliche Position an den zugrunde liegenden Vermögenswerten.

Diese Ausgestaltung wirft jedoch grundlegende Folgefragen auf. Zwar könnte das Insolvenzrisiko des Emittenten weitgehend eliminiert werden, gleichzeitig verschiebt sich der Charakter des Stablecoins: Die direkte Vermögenszuordnung nähert sich funktional einem Anlagegefäss an. In dieser Logik wirkt der im Entwurf vorgesehene Ausschluss eines Positivzinses bei gleichzeitiger Möglichkeit der Weitergabe von Negativzinsen konzeptionell spannungsreich: Er begrenzt die Nähe zu einer vermögensrechtlichen Beteiligung, erkennt sie aber implizit an. Darüber hinaus hätte eine solche Qualifikation auch weitreichende Konsequenzen für die regulatorische Einordnung, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen und die Systemlogik des Zahlungsverkehrs, weil die Grenzen zwischen Zahlungsmitteln und Finanzinstrumenten verwischt würden.

Gerade dieser Vergleich zeigt, weshalb konzeptionelle Präzision bei der Regulierung von Stablecoins zentral ist. Die Frage der rechtlichen Zuordnung der Deckungswerte ist keine Detailfrage, sondern entscheidet darüber, ob Stablecoins als Zahlungsmittel innerhalb der Zahlungsinfrastruktur ausgestaltet werden oder ungewollt in Richtung eines Anlageprodukts tendieren.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit für das Publikum

Von zentraler Bedeutung ist schliesslich auch die Frage der Transparenz gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern. Gerade weil Stablecoins unterschiedliche Deckungsmodelle aufweisen können, muss für das Publikum klar ersichtlich sein, welche Art von Deckung konkret vorliegt, welche Rechte und Risiken damit gegebenenfalls verbunden sind. Transparenz ist damit keine blosse Informationspflicht, sondern eine Voraussetzung für Vertrauen im Zahlungsverkehr. Sinnvoll wären standardisierte Mindestangaben – insbesondere zur Deckungsart, Verwahrstelle/Segregation, Einlösungsmechanik und zum Insolvenzschutz –, damit Stablecoins im Zahlungsverkehr vergleichbar werden.

Fazit

Die Panel-Diskussion, konkrete Marktinitiativen und die laufende Vernehmlassung zeigen deutlich: Eine zukunftsfähige Stablecoin-Regulierung hängt entscheidend von einer klar strukturierten, durchdachten und transparenten Konzeption ab. Stablecoins stellen keine einheitliche Kategorie dar, sondern umfassen verschiedene Modelle, die jeweils eigene Risiken und Funktionen aufweisen.

Eine differenzierte Taxonomie, klare Regeln zur Besicherung, Deckungswerten und deren Verwendung in der Insolvenz des Emittenten sind zentrale Voraussetzungen, damit Stablecoins ihr Potenzial entfalten können, ohne Vertrauen und Systemstabilität zu gefährden.

PS: Wie kann der Schweizer Finanzplatz sein Innovationspotential mit AI und Blockchain ausschöpfen? Diese und weitere Fragen werden am IFZ FinTech Symposium vom 11. März diskutiert. Details und Anmeldemöglichkeit finden Sie unter https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/agenda/veranstaltungen/2026/03/11/ifz-fintech-symposium/

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

9. Februar 2026

Mitarbeiterzufriedenheit und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Schweizer Banken

In Kooperation mit dem Schweizerischen Bankpersonalverband (SBPV) haben wir Mitarbeitende von Banken befragt. Der SBPV wollte wissen, wie es den Bankmitarbeitenden geht und wo der grösste Handlungsbedarf für Veränderungen besteht. Die Umfrage fokussiert sich deshalb auf die Aspekte Wohlbefinden, Work-Life-Balance sowie die Nutzung von Homeoffice und KI.… Mehr Informationen

In Kooperation mit dem Schweizerischen Bankpersonalverband (SBPV) haben wir Mitarbeitende von Banken befragt. Der SBPV wollte wissen, wie es den Bankmitarbeitenden geht und wo der grösste Handlungsbedarf für Veränderungen besteht. Die Umfrage fokussiert sich deshalb auf die Aspekte Wohlbefinden, Work-Life-Balance sowie die Nutzung von Homeoffice und KI. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Blog-Artikels läuft die Umfrage noch, weshalb die Ergebnisse vorläufig sind. Es haben bereits über 850 Bankmitarbeitende teilgenommen und die Ergebnisse sind weitgehend stabil. Die Umfrage wurde unter Banken verschiedener Grösse und Ausrichtung durchgeführt und deckt das Bankenspektrum der Schweiz gut ab.

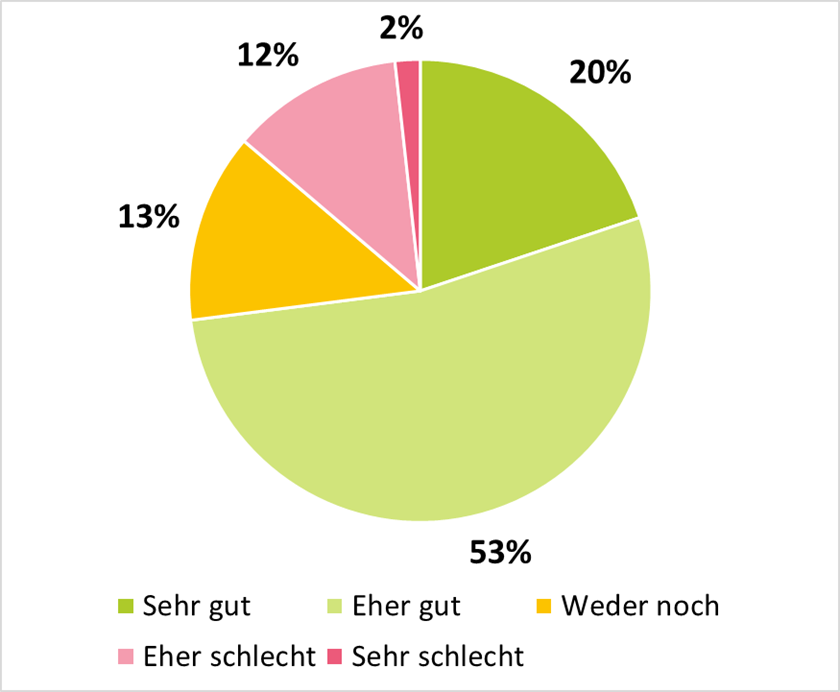

Der Mehrheit geht es insgesamt gut – aber 14 % geht es eher bzw. sehr schlecht

Erfreulich ist, dass es 73 % der Befragten insgesamt sehr oder eher gut geht (vgl. Abbildung 1). Dabei gaben Mitarbeitende von Kantonalbanken dies mit 83 % überdurchschnittlich häufig an. Mitarbeitende von grösseren Banken wie UBS, der Raiffeisen-Gruppe, ZKB oder Julius Bär geht es demnach mit 60 % im Durchschnitt seltener sehr oder eher gut. Wichtig: In der anonymen Umfrage sind keine Rückschlüsse auf das Bankinstitut möglich sind.

Über verschiedene Rollen wie Führungskräfte, Front- oder Back-Office gibt es kaum nennenswerte Unterschiede in den Antworten. Das gilt auch für das Alter der befragten Personen.

Gleichzeitig haben 14 % der Teilnehmenden auf die Frage «Wie geht es dir insgesamt?» mit eher oder sehr schlecht geantwortet. Eine Zahl, die Potential für Verbesserung aufzeigt.

In der Umfrage wurden die Bankmitarbeitenden auch gefragt, was aus ihrer Sicht den grössten Einfluss auf ihr Wohlbefinden hat. Dabei zeigt sich deutlich, dass das unmittelbare Umfeld entscheidend ist: Konkret die eigene berufliche Situation, die eigene Gesundheit und das familiäre Umfeld. Andere Faktoren, wie die geopolitische Situation oder technologische Entwicklungen werden hingegen nur selten in diesem Zusammenhang genannt.

Gut an diesem Ergebnis ist, dass für viele Mitarbeitende das eigene Wohlbefinden damit oft unmittelbar beeinflussbar ist (z.B. Gesundheit und berufliche Situation) und nicht vorrangig von Entwicklungen abhängt, die fast gänzlich ausserhalb der eigenen Kontrolle liegen (wie Weltgeschehen oder Politik).

Abbildung 1 – Wohlbefinden der Bankmitarbeitenden

Die Mehrheit ist mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden – aber fast ein Drittel ist es nicht

Auch beim Thema Work-Life-Balance zeigt sich zunächst ein positives Bild. 57 % der Befragten geben an, eher oder sehr zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance zu sein. Der Anteil der Personen, die eher oder sehr unzufrieden ist, ist hier mit 28 % jedoch relativ hoch und zeigt damit Handlungsbedarf.

Ein Unterschied nach Alter zeichnet sich hier ebenfalls nicht ab. Bei der Hauptrolle zeigen sich aber Unterschiede: Die Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance ist bei Mitarbeitenden aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Back-Office höher als bei Mitarbeitenden im Front-Office. Im Front-Office sind nur 49 % eher oder sehr mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden.

Betrachtet man Wohlbefinden und Work-Life-Balance gemeinsam, so zeigt sich zudem, dass Personen, denen es insgesamt sehr gut geht, zu 98 % auch mit ihrer Work-Life-Balance eher oder sehr zufrieden sind – und umgekehrt.

Die Mehrheit ist mit dem Homeoffice-Umfang zufrieden – aber fast ein Drittel ist es nicht

Die Nutzung von Homeoffice wurde, bezogen auf die letzten zwei Wochen, erfragt. Dabei gaben 51 % an, ein bis dreimal pro Woche im Homeoffice zu arbeiten. 42 % antworteten, Homeoffice seltener als einmal pro Woche zu nutzen. Während 30 % nie im Homeoffice arbeiten, gaben nur 2 % an, dass sie vier bis fünfmal im Homeoffice gearbeitet haben.

Bei dieser Frage gab es auch Unterschiede in Alter, Rolle und Bankinstitut. Es zeigt sich, dass jüngere Mitarbeitende tendenziell häufiger im Homeoffice arbeiten als ältere. Mitarbeitende aus dem Bereich IT nutzen Homeoffice vergleichsweise oft. 64 % von ihnen nutzen es zwei bis dreimal pro Woche. Mitarbeitende aus dem Front- oder Back-Office arbeiten deutlich häufiger nie im Homeoffice. Dies ist aufgrund der Tätigkeiten grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel.

Auch die Grösse des Bankinstituts hat einen Einfluss auf die Homeoffice-Nutzung. In grösseren Banken kann Homeoffice im Durchschnitt etwas öfter genutzt werden als in anderen Banken.

Ein interessantes Bild zeigt sich bei der Antwort auf die Frage, ob die genutzten Homeoffice-Zeiten als «zu viel», «genau richtig» oder «zu wenig» beurteilt werden. Dabei gab mehr als die Hälfte der Befragten (54 %) an, dass die genutzten Zeiten «genau richtig» sind und dies vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen Nutzungsdauern. Allerdings zeigt sich auch, dass die Bewertung des Umfangs als «genau richtig» häufiger abgegeben wird, wenn Personen mehr im Homeoffice arbeiten.

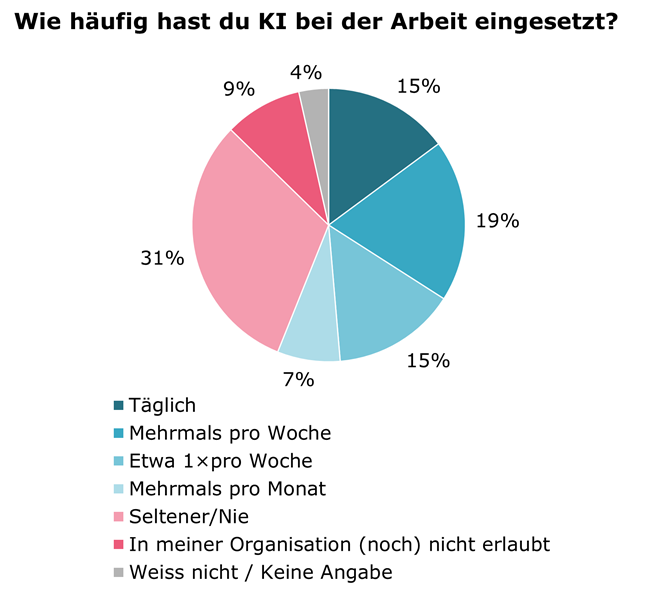

Die Mehrheit empfindet KI als Erleichterung – aber mehr als ein Drittel hat Bedenken

Mehr als ein Drittel (34 %) der Bankmitarbeitenden setzt KI bei der Arbeit täglich oder mehrmals pro Woche ein (vgl. Abbildung 2). Weitere 22 % nutzen KI wenigstens einmal pro Woche bis mehrmals pro Monat. Damit wird KI von etwa der Hälfte (56 %) der Teilnehmenden mindestens einmal pro Woche bei der Arbeit eingesetzt.

Fast ein Drittel, nämlich 31 % der Befragten gibt hingegen an, KI selten oder nie für die Arbeit einzusetzen und in 9 % der Fälle wurde angegeben, dass KI im jeweiligen Finanzinstitut (noch) nicht erlaubt ist.

Abbildung 2 – Einsatz von KI

Die Unterschiede im KI-Nutzungsverhalten sind hinsichtlich Alter gering. Gleichzeitig zeigt sich, dass Führungskräfte sowie Mitarbeitende aus den Bereichen Risk/Finance und IT häufiger KI bei der Arbeit einsetzen. Im Gegenzug antworten Mitarbeitende aus dem Front- und Back-Office häufiger, dass sie KI seltener oder nie einsetzen. Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei den Finanzinstituten: Grössere Banken haben einen höheren Anteil von Mitarbeitenden, die täglich bis mehrmals pro Woche KI einsetzen (48 %).

In der Umfrage wurde auch danach gefragt, wofür Mitarbeitende KI einsetzen, ob sie KI als Erleichterung empfinden und ob sie Bedenken im Bezug auf KI haben. Es zeigt sich deutlich, dass KI überwiegend für Informationsrecherche und Textbearbeitung eingesetzt wird. Die meisten (78 %) nutzen sie dafür mindestens einmal pro Woche. Ebenfalls deutlich ist das Votum, dass 86 % zustimmen, dass KI-Anwendungen ihre tägliche Arbeit erleichtern. Gleichzeitig geben 37 % der Teilnehmenden an, dass sie Bedenken haben, dass sich die Entwicklung von KI negativ auf sie auswirkt.

Zusammenhang zwischen Nutzung von KI und Wohlbefinden

Ein direkter Zusammenhang, der zeigen würde, dass «mehr KI» automatisch zu «mehr Wohlbefinden» führt, findet sich in den Daten so nicht. Die Autoren sind aber der Meinung, dass der «richtige» Einsatz von KI sowohl das Wohlbefinden wie auch die Work-Life-Balance positiv beeinflussen kann. Die Schlussfolgerung kommt aus folgender Beobachtung: Wie sich in der Umfrage erneut gezeigt hat, wird KI als Arbeitserleichterung wahrgenommen. Eine Arbeitserleichterung kann darin bestehen, dass aufwändige Routinearbeiten reduziert werden. Weniger aufwändige Routinearbeiten sparen Zeit und geben damit Raum für andere Tätigkeiten. Dies könnte wiederum zu einer Verbesserung der Work-Life-Balance führen.

Aufgrund der aktuellen Datenlage lässt sich daraus die Empfehlung ableiten, dass gerade im Front- und Backoffice geprüft werden sollte, ob nicht ein «mehr KI» doch zu «mehr Work-Life-Balance» führen könnte. Aufgrund des beobachteten Zusammenhangs von Work-Life-Balance und Wohlbefinden, könnte die KI also auf diesem «Umweg» doch das Wohlbefinden von Bankmitarbeitenden erhöhen.

Fazit

Die Ergebnisse der Umfrage unter Mitarbeitenden der Finanzbranche zeichnen insgesamt ein überwiegend positives Bild hinsichtlich des allgemeinen Wohlbefindens sowie der wahrgenommenen Work-Life-Balance. Auch der bestehende Homeoffice-Umfang wird von vielen Befragten grundsätzlich positiv beurteilt.

Gleichzeitig machen die Ergebnisse deutlich, dass sowohl bei der Work-Life-Balance als auch bei der Ausgestaltung von Homeoffice-Regelungen für einen relevanten Teil der Mitarbeitenden weiterhin Verbesserungspotenzial besteht.

Die Nutzung von KI wird von den meisten Befragten primär als Arbeitserleichterung wahrgenommen. Aus Sicht der Autoren deutet dies darauf hin, dass der gezielte Einsatz von KI-gestützten Anwendungen künftig einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entlastung der Mitarbeitenden und damit zur Verbesserung der Work-Life-Balance leisten könnte.

Ausblick

Wir danken dem SBPV für die angenehme Zusammenarbeit bei der Erstellung und Auswertung dieser Umfrage. Die finalen Ergebnisse werden nach Abschluss der Umfrage in Abstimmung mit bzw. durch den SBPV veröffentlicht.

An dieser Stelle weisen wir gerne darauf hin, dass das IFZ zum Thema KI verschiedene Gelegenheiten zur Vertiefung bietet, z. B.:

- Das Forum Bank-IT am 24. Februar 2026 zu KI in Schweizer Banken

IFZ Forum Bank-IT: Generative und agentenbasierte KI in Schweizer Banken | Hochschule Luzern

- Die neue Weiterbildung für Banker:innen zu IT-Management im Banking – jetzt anmelden:

CAS IT-Management im Banking | Hochschule Luzern

- Die Konferenz Innovationen im Banking am 05. Mai 2026

Konferenz Innovationen im Banking | Hochschule Luzern

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

4. Februar 2026

Interaktionskanäle in der Hypothekarberatung: Kundenpräferenzen und Bankenangebote

Ziel der Studie war es, Angebot und Nachfrage nach Interaktionskanälen in der Hypothekarberatung zu vergleichen. Dazu wurde eine Hypothekarberatungs-Journey mit insgesamt 29 Prozessschritten definiert. Diese umfasst den gesamten Prozess: von der ersten Informationsbeschaffung rund um Immobilien, die Suche nach Immobilien, Abklärung der Finanzierung, Sanierung respektive Umbau, Hypothekenverwaltung, bis hin zum Verkauf oder Vererbung.… Mehr Informationen

Ziel der Studie war es, Angebot und Nachfrage nach Interaktionskanälen in der Hypothekarberatung zu vergleichen. Dazu wurde eine Hypothekarberatungs-Journey mit insgesamt 29 Prozessschritten definiert. Diese umfasst den gesamten Prozess: von der ersten Informationsbeschaffung rund um Immobilien, die Suche nach Immobilien, Abklärung der Finanzierung, Sanierung respektive Umbau, Hypothekenverwaltung, bis hin zum Verkauf oder Vererbung.

Für jeden der 29 Schritte wurde analysiert, über welche Interaktionskanäle Banken diese Leistungen anbieten. Betrachtet wurden drei übergeordnete Kanaltypen:

- Physische Beratung mit persönlichem Termin bei einer Beraterin oder einem Berater

- Remote-Beratung mit menschlicher Unterstützung, etwa per Videokonferenz oder über telefonische bzw. chatbasierte Betreuung durch ein Service Center

- Remote-Beratung ohne menschliche Unterstützung, zum Beispiel über strukturierte Online-Prozesse, E-Banking oder digitale Rechner

Diese Analyse wurde entlang der gesamten Journey für 32 Schweizer und Liechtensteiner Banken durchgeführt, darunter Kantonalbanken, Regionalbanken sowie systemrelevante Institute.

Parallel dazu wurde eine Bevölkerungsumfrage mit rund 1’000 Immobilienbesitzerinnen und -besitzern durchgeführt. Erhoben wurde, über welche Kanäle die einzelnen Schritte der Hypothekar-Journey tatsächlich bevorzugt werden.

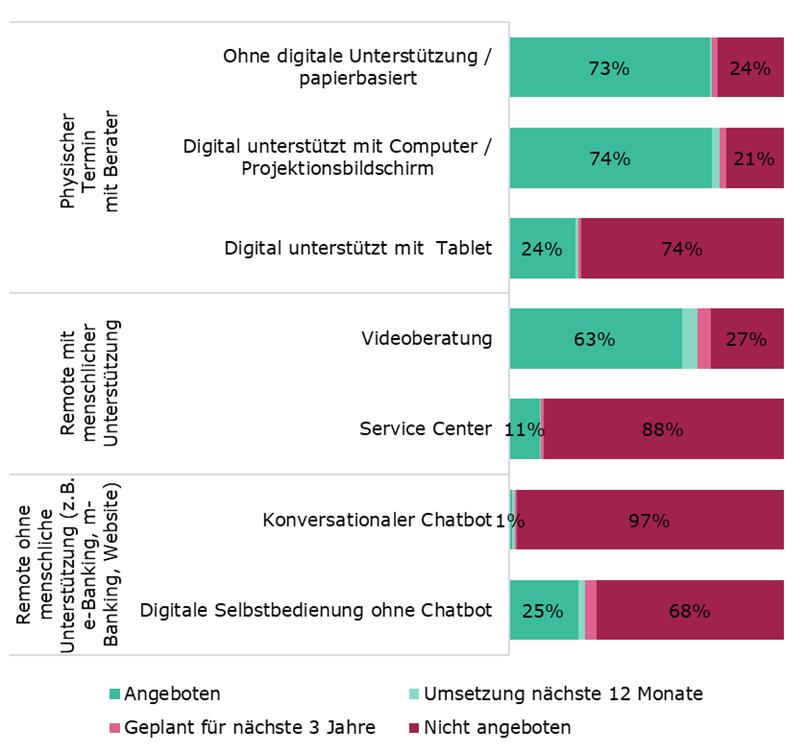

Was wird heute von Banken angeboten und was ist künftig geplant?

Abbildung 1 stellt die derzeit angebotenen sowie die geplanten Interaktionskanäle in der Hypothekarberatung dar, aggregiert über alle befragten Banken und sämtliche Schritte der Hypothekar-Journey.

Eindeutig am weitesten verbreitet ist der physische Beratungstermin mit einer Beraterin oder einem Berater, sowohl ohne digitale Unterstützung (papierbasiert) als auch digital unterstützt mit Computer. Betrachtet man den Durchschnitt über alle 29 Schritte der Hypothekar-Journey, bieten 73 % bzw. 74 % der Banken diese Formen der Beratung an.

Auch die Videoberatung ist entlang der Hypothekar-Journey stark verbreitet (63 %). Sie hat jedoch bislang nicht den Abdeckungsgrad der physischen Beratung erreicht.

Digitale Selbstbedienung ohne Chatbot ist dagegen erst bei einem kleineren Teil der befragten Banken verfügbar (25 %). Service Center und insbesondere konversationelle Chatbots werden in der Hypothekarberatung bislang kaum eingesetzt (11 % bzw. 1 %).

Die prozentualen Angaben beschreiben, bei wie vielen der 29 Prozessschritte der jeweilige Kanal eingesetzt wird. Nicht alle Banken decken sämtliche 29 Prozessschritte ab, insbesondere in den Phasen nach dem Abschluss der Hypothek, etwa bei Sanierungen, der laufenden Anpassung der Finanzierungsstrategie oder beim Verkauf der Immobilie. Auffällige Beispiele aus der Studie sind beispielsweise die «Beratung zu Versicherungsschutz nach der Immobilienmodernisierung», «Vermittlung externer Fachpersonen (z.B. Architekten oder Bauunternehmer)», oder «Informationen zu Bauprojekten und bestehenden Objekten». Beschränkt man die Analyse auf jene Prozessschritte, die von den Banken tatsächlich angeboten werden, liegt der durchschnittliche Abdeckungsgrad der physischen Beratung bei rund 90 % und jener der Videoberatung bei rund 80 %. Bei anderen Interaktionskanälen wie digitaler Selbstbedienung, Service-Center-Lösungen oder Chatbots bleiben die Abdeckungsgrade auch unter dieser Betrachtung tief.

Die Investitionsdynamik in neue Kanäle bleibt zum Zeitpunkt der Befragung (Herbst 2025) insgesamt begrenzt. Kurzfristig, also innerhalb der nächsten zwölf Monate, sind lediglich punktuelle Ausbauten geplant, am ehesten bei der Videoberatung sowie vereinzelt bei digitalen Self-Service-Lösungen ohne Chatbot. Auch mittelfristig, über einen Horizont von drei Jahren, konzentrieren sich die wenigen erkennbaren Investitionsabsichten primär auf die Videoberatung und in geringerem Umfang auf digitale Selbstbedienung. Entsprechend dürfte die Hypothekarberatung auch in den kommenden Jahren überwiegend physisch geprägt bleiben, ergänzt durch videobasierte Elemente und eine selektiv eingesetzte digitaleSelbstbedienung.

Abbildung 1: Durchschnittlicher Anteil der Banken nach Umsetzung der Interaktionskanäle

Was wollen Kundinnen und Kunden?

Auf Kundenseite zeigt sich ein klar differenziertes Bild. Es gibt nicht den einen Hypothekarkunden, sondern vier klar unterscheidbare Kundentypen (Abbildung 2). Die Zuordnung zu den Kundentypen basiert auf dem dominierenden Präferenzmuster entlang der gesamten Hypothekar-Journey.

Rund 44 % der Kundinnen und Kunden bevorzugen über die gesamte Hypothekar-Journey hinweg physische Beratung. Die Präferenz für physische Beratung ist über alle Schritte der Kunden-Journey stark ausgeprägt.

Weitere 14 % bevorzugen menschliche Beratung über Remote-Kanäle wie Video. Bei diesem Kundentyp zeigt sich entlang der gesamten Journey eine deutliche Präferenz zur Nutzung von Videoberatung und anderen remote-menschlichen Formaten. Physische Beratung bleibt grundsätzlich relevant, wird jedoch seltener bevorzugt.

Zusammengefasst wünschen sich damit 58 % der Kundschaft auch heute noch primär eine menschlich unterstützte Begleitung entlang des gesamten Hypothekarprozesses.

Spannend sind die zwei weiteren Kundentypen: 23 % der Kundinnen und Kunden weisen gemischte Präferenzen auf. Gemischte Präferenzen bedeutet, dass Kunden je nach Prozessschritt entweder die physische Beratung, Videoberatung oder digitale Selbstbedienung bevorzugen. Darüber hinaus zeigen rund 10 % eine klare Präferenz für digitale Selbstbedienung entlang der Journey.

Erwartungsgemäss ist dabei der Alterseffekt: Der Anteil der Kundinnen und Kunden mit starker Präferenz für physische Beratung steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. Gleichzeitig zeigt sich ein zentrales, gruppenübergreifendes Muster: in allen vier Kundengruppen besteht bei Hypothekar-Journey Schritten, welche sich als entscheidungsrelevant und finanzierungsnah charakterisieren lassen, eine hohe Nachfrage nach menschlicher Beratung. Selbst bei digitalaffinen Kundinnen und Kunden ist menschliche Unterstützung bei diesen Prozessschritten zwar nicht dominierend, aber dennoch klar präsent.

Abbildung 2: Kundentypen in der Hypothekarberatung

Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage

Einerseits sind Banken mit ihrem heutigen Angebotsmodell für die Mehrheit der Kundschaft grundsätzlich gut positioniert. 58 % der Kundinnen und Kunden bevorzugen entweder physische Beratung oder menschliche Beratung über Remote-Kanäle. Genau auf diese beiden Kanäle fokussiert sich auch das aktuelle Angebot der Banken.

Andererseits macht der Abgleich mit den Kundenpräferenzen deutlich, dass im aktuellen Angebot Handlungsbedarf besteht. Kundinnen und Kunden mit gemischten Präferenzen sowie mit einer klaren Präferenz für digitale Selbstbedienung, welche zusammen rund ein Drittel (33 %) der Befragten darstellen, werden bislang nur teilweise oder punktuell erreicht. Insbesondere diese Gruppen erwarten eine bewusste, situationsabhängige Kanalwahl entlang der Hypothekar-Journey, die von vielen Banken derzeit noch nicht durchgängig unterstützt wird. Unterschiedliche Präferenzen entlang der Journey sprechen daher klar dafür, Beratungsmodelle flexibler auszurichten und persönliche Beratung gezielt dort einzusetzen, wo sie für Kundinnen und Kunden den grössten Mehrwert stiftet.

Fazit

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hypothekarberatung der Zukunft nicht weniger persönlich, sondern vor allem stärker individualisiert sein wird. Erfolgreich sind künftig Banken, die persönliche Beratung konsequent auf entscheidungsrelevante und finanzierungsnahe Schritte fokussieren, einfache und administrative Prozesse hingegen gezielt digitalisieren und ihren Kundinnen und Kunden einen nahtlosen Wechsel zwischen den Kanälen entlang der gesamten Hypothekar-Journey ermöglichen.

Die detaillierten Auswertungen und Analysen dieser Umfrage stehen exklusiv e.foresight-Kunden und den teilnehmenden Instituten zur Verfügung. Falls Sie Interesse an Analysen zu einzelnen Anbietern oder Peer-Gruppen sowie an vertieften Auswertungen der vier Kundengruppen haben, wenden Sie sich gerne an e.foresight: cedric.frueh@swisscom.com

Die zentralen Ergebnisse der Studie sowie deren Einordnung werden im untenstehenden Video diskutiert

Kommentare

1 Kommentare

Guilhem Sirven

4. Februar 2026

Thank you for those insights. Though I feel like this an introduction that brings up more questions : do clients have preferences as to which steps of the process they want to have digitalized versus which steps they absolutely want in person? While 33% of clients have preferences for digital processes, why do the online brokers only catch \<10% of the market? Also it isn't clear if we are talking only about the process of getting a mortgage or if we are talking about the whole "house ownership lifecycle", as some services after the mortgage is signed are much better through digital channels and might skew the results in that sense. It's a facinating topic, especially because Switzerland is hardly comparable to any other market on that specific subject.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

26. Januar 2026

Das TKB Pensionszentrum: Wie die Pensionierung bei der Thurgauer Kantonalbank zum strategischen Banking-Thema wurde

Pensionierung als zentrales Banking-Thema

Die Pensionierung gehört zu den wichtigsten finanziellen Lebensentscheidungen. In den kommenden Jahren wird dieses Thema weiter an Bedeutung gewinnen. Mit dem Eintritt der Babyboomer-Generation in den Ruhestand erreicht die Zahl der Pensionierungen ein historisch hohes Niveau.

Gemäss unserer kürzlich mit der LUKB durchgeführten Studie, gewinnt die Kombination aus Rente und Kapitalbezug in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung – vor allem bei Kundinnen und Kunden mit hohem Einkommen, grossem Finanzwissen und geringer Angst vor Verlusten.… Mehr Informationen

Pensionierung als zentrales Banking-Thema

Die Pensionierung gehört zu den wichtigsten finanziellen Lebensentscheidungen. In den kommenden Jahren wird dieses Thema weiter an Bedeutung gewinnen. Mit dem Eintritt der Babyboomer-Generation in den Ruhestand erreicht die Zahl der Pensionierungen ein historisch hohes Niveau.

Gemäss unserer kürzlich mit der LUKB durchgeführten Studie, gewinnt die Kombination aus Rente und Kapitalbezug in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung – vor allem bei Kundinnen und Kunden mit hohem Einkommen, grossem Finanzwissen und geringer Angst vor Verlusten. Zwei von drei Personen planen, das Altersguthaben in der Pensionskasse teilweise oder vollständig in Kapitalform zu beziehen. Drei von vier Befragten wollen sich künftig zu ihrer Vorsorge beraten lassen.

Die hohe Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen überrascht nicht, denn sowohl die Wahl der Bezugsform als auch die Anlage eines Kapitalbezugs aus der Pensionskasse sind komplexe Entscheidungen. Neben diesen zentralen Fragen spielen auch Aspekte wie Steuerfolgen oder mögliche Vorsorgelücken eine wichtige Rolle. Die Altersvorsorge wird damit zu einem strategischen Zukunftsthema des Retailbankings und zu einer entscheidenden Schnittstelle zwischen Sparen, Anlegen und Ruhestandsplanung.

Banken verfügen durch ihre oft langjährigen Kundenbeziehungen über einen tiefen Einblick in die finanzielle Situation ihrer Kundschaft. Damit sind sie in einer guten Ausgangsposition im Bereich der Vorsorge. Bereits heute sind sie zusammen mit unabhängigen Vorsorgeberatern (und hier vor allem das VZ) die wichtigste Anlaufstelle für Vorsorgeberatungen. Gleichzeitig schöpfen aber viele Banken das Potenzial nicht aus. Beim Thema Pensionierung gestaltet es sich für verschiedene Banken trotz vorhandener Kompetenz schwierig, Kundinnen und Kunden systematisch für ihr Angebot zu gewinnen.

Ein konkretes Beispiel für die strategische Verankerung dieses Themas bei Banken ist das Pensionszentrum der Thurgauer Kantonalbank (TKB). Im Folgenden beleuchte ich, wie die TKB das Thema Pensionierung (neu) lanciert hat.

Ausgangssituation bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) – Warum ein Pensionszentrum?

Die TKB bearbeitet das Thema Vorsorge nicht erst seit Kurzem. Sie hat das Thema früh als strategisch relevant erkannt. Entsprechend hat die Bank in den vergangenen Jahren erheblich in Beratungsangebote, Tools, Fachwissen und Marketing rund um die Pensionierung investiert. Trotz dieser Investitionen blieb der Markterfolg jedoch begrenzt. Die Nachfrage entwickelte sich weniger dynamisch als erwartet. Rückblickend zeigte sich, dass wohl nicht die Qualität oder Breite des Angebots das zentrale Problem war, sondern vielmehr der Auftritt und die Wahrnehmung bei den Kundinnen und Kunden. Die vorhandene Kompetenz war kaum sichtbar, das Thema Vorsorge blieb abstrakt und wurde zu wenig klar mit der Bank assoziiert.

Vor diesem Hintergrund entschied sich die TKB, das Thema Pensionierung neu und nach aussen klarer zu positionieren. Mit der Lancierung des TKB Pensionszentrums als eigenständige Marke verfolgt die Bank das Ziel, ihre Vorsorgekompetenz und ihr Angebot sichtbar zu machen und kundenfreundlich zu bündeln. Das TKB Pensionszentrum soll von den Kundinnen und Kunden als zentraler Partner verstanden werden, der sie vor, während und nach der Pensionierung begleitet.

Sämtliche Leistungen, die heute im Pensionszentrum gebündelt sind, bot die TKB bereits zuvor an (30 Mitarbeitende, davon 5 Finanzplaner). Auch die fachlichen Kompetenzen lagen schon vor. Allerdings standen sie nicht allen Kundinnen und Kunden direkt zur Verfügung: Der Zugang zu den Expertinnen und Experten erfolgte primär über die Vermittlung durch die Kundenberaterinnen und -berater in den Filialen. Nur über diesen Umweg war es möglich, bei komplexen Fragestellungen auf vertiefte Vorsorgeexpertise zuzugreifen.

Gleichzeitig beweisen Anbieter wie das VZ VermögensZentrum oder Swiss Life, dass eine klare Vorsorgepositionierung und die direkte Ansprache potenzieller Kundinnen und Kunden erfolgreich(er) sein können. Die Vorsorgeexpertinnen und -experten sind sichtbar, klar positioniert und werden als erste Anlaufstelle wahrgenommen, wodurch auch eine hohe Kompetenzvermutung entsteht.

Die TKB entschied sich darum für einen Strategiewechsel. Ziel war es, die Expertinnen und Experten stärker in den Vordergrund zu rücken und die bisherige Vermittlerfunktion der Beraterinnen und Berater zu reduzieren. Kundinnen und Kunden sollen künftig direkten Zugang zu ausgewiesener Vorsorgekompetenz erhalten. Damit wird das Thema Pensionierung als Spezialgebiet positioniert und die Vorsorgekompetenz der TKB gegenüber der Kundschaft stärker betont.

Organisatorisch sind die Expertinnen und Experten des Pensionszentrums am Hauptsitz angesiedelt. Ihre Leistungen stehen jedoch in allen Filialen zur Verfügung.

Einführung neuer Brand

Die Markenstrategie der Thurgauer Kantonalbank anzupassen und eine neue Submarke einzuführen, war aus meiner Sicht eine folgerichtige Entscheidung. Mit dem «TKB Pensionszentrum» wurde ein sichtbarer, eigenständiger neuer Brand geschaffen– prominent platziert, unter anderem auf einem Anbaugebäude der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden (siehe mein Bild, das ich beim TKB-Besuch gemacht habe).

Abbildung 1: Sichtbarkeit des Brands am Hauptsitz (Erweiterungsbau als Sitz des TKB Pensionierungszentrums)

Interessant finde ich dabei auch den gewählten Brand resp. die Begrifflichkeit. Während der Begriff «Vorsorge» für viele Kundinnen und Kunden möglicherweise etwas abstrakt und wenig greifbar bleibt, ist der Ausdruck Pensionierung deutlich näher an der Lebensrealität. Er ist klarer definiert, emotionaler besetzt und an konkrete Entscheidungen geknüpft. Die Wahl des Namens Pensionszentrum ist vor diesem Hintergrund konsequent. Der Begriff «Zentrum» knüpft dabei wohl bewusst an etablierte Vorsorgebrands wie das VZ VermögensZentrum an.

Im TKB Pensionszentrum wird das Expertenwissen der Bank gebündelt – von Steuerfragen über Finanz- und Nachlassplanung bis hin zur konkreten Ausgestaltung des Ruhestands. Die Beratung ist dabei nicht an die Umsetzung über Produkte der TKB gekoppelt. Kundinnen und Kunden können ihre Pensionierungsstrategie im Pensionszentrum entwickeln und die Umsetzung bewusst offenhalten oder bei einer anderen Bank vornehmen. Dies ist aus meiner Sicht wichtig, denn damit betrachtet die Kundschaft das Pensionszentrum als unabhängige Anlaufstelle.

Grundsätzlich ist die Einführung eines Subbrands immer mit zusätzlichen Kosten (Markenführung) verbunden und sollte daher vorsichtig und dosiert erfolgen. Bei der TKB gibt es derzeit neben dem TKB Pensionszentrum noch zwei weitere Subbrands, die allerdings unterschiedlich bespielt werden. Bereits etabliert ist mit MyHypo eine eigenständige Marke mit weniger explizitem Bezug zur Dachmarke. MyHypo umfasst ein Online-Hypothekenangebot für Endkundinnen und Endkunden. Dass die Thurgauer Kantonalbank dahinter steht, erkennt man erst bei auf den zweiten Blick. Als weiteres gibt es den eigenständigen Brand Brokermarket, der aber ausschliesslich im B2B-Kontext genutzt wird und dadurch mit weniger Markenführungs-Aufwand verbunden ist.

Beim TKB Pensionszentrum bleibt der Name der Bank integraler Bestandteil des Brands. Damit stärkt er auch die Dachmarke TKB und verbindet Spezialisierung mit Vertrauen und regionaler Verankerung. Diese bewusste Nähe zur Muttermarke unterscheidet das Pensionszentrum von den beiden anderen Subbrands.

In der aktuellen Phase liegt der Fokus darauf, den neuen Brand zu etablieren (vgl. auch Abbildung 2). Die Markteinführung erfolgt zunächst gezielt über klassische Brand-Plakatkampagnen sowie Social-Media-Aktivitäten, klar regional fokussiert auf den Kanton Thurgau. Ergänzend profitiert das Pensionszentrum von der physischen Präsenz der TKB mit ihren 29 Geschäftsstellen, die als Multiplikatoren und Kontaktpunkte dienen.

Abbildung 2: Positionierung des TKB Pensionszentrums in der Thurgauer Zeitung vom 1.5.2025

Als weiterer Baustein zur Positionierung und Leadgenerierung setzt die TKB auf Kundenseminare, die das Thema Pensionierung niederschwellig zugänglich machen und gleichzeitig die Expertise des Pensionszentrums erlebbar werden lassen.

Parallel dazu gewinnt Content Marketing stark an Bedeutung: Mit einzelnen YouTube-Beiträgen erzielt die Thurgauer Kantonalbank beachtliche Reichweiten von mehreren zehntausend bis über hunderttausend Aufrufen innerhalb weniger Monate.

Pricing und digitales Tool

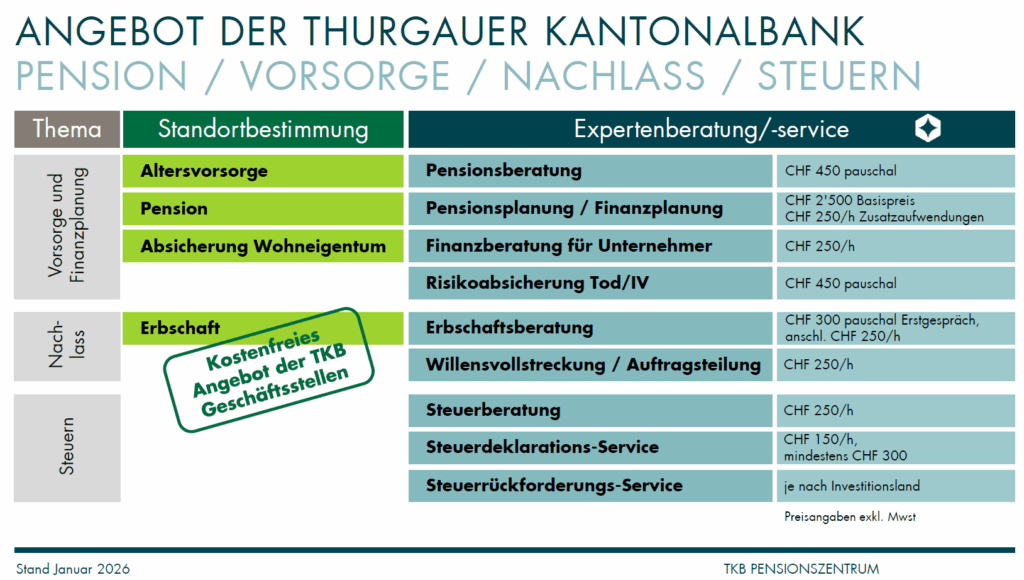

Wie oben erläutert, ist die Unabhängigkeit der Beratung beim TKB Pensionszentrum ein wichtiges Thema. Um diese Positionierung glaubwürdig zu unterstreichen, wurde auch die Preisgestaltung neu ausgerichtet. Die Preise liegen heute etwas unter dem Niveau von spezialisierten Anbietern wie dem VZ VermögensZentrum, sind jedoch deutlich höher als die früheren, bankintern geprägten Beratungsansätze. Damit wird ein klares Signal gesendet: Die Beratung ist keine quersubventionierte Nebenleistung, sondern eine eigenständige, hochwertige Dienstleistung. Kundinnen und Kunden bezahlen dabei transparent je nach Expertenberatung/-service entweder einen Pauschalpreis oder auf Stundenbasis (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Pricing beim Pensionszentrum der TKB

Konsequenterweise verzichtet das TKB Pensionszentrum auf konkrete Produktempfehlungen. Es ist bewusst so positioniert, dass es nicht als verlängerter Vertriebskanal der Bank wahrgenommen wird.

Die Beratung im Pensionszentrum wird, wie bei anderen Banken auch, durch ein digitales Planungstool unterstützt. Zum Einsatz kommt die Omnium Suite.

Bisherige Erfahrungen

Das TKB Pensionszentrum wurde im Mai 2025 lanciert. Bereits rund ein halbes Jahr danach lassen sich erste messbare Effekte beobachten, obschon sich der wirtschaftliche Nutzen von Vorsorgeberatung für ein Finanzinstitut typischerweise erst mittel- bis langfristig zeigt. Gemäss verschiedener Experten dauert es bis zu fünf Jahre, bis sich solche Beratungsleistungen finanziell auszahlen, da Vermögenswerte in der Regel dorthin fliessen, wo die Beratung erfolgt.

Besser messbar und umso bemerkenswerter sind die kurzfristigen Effekte. Seit der Lancierung im Mai 2025 ist die Anzahl der durchgeführten Pensionierungsberatungen um rund 20 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg ist angesichts der kurzen Zeitspanne als eindrücklich zu werten. Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch die Geschäftsstellen, die das Pensionszentrum aktiv in der Leadgenerierung einbinden und das Thema Pensionierung gezielter ansprechen als zuvor.

Parallel dazu hat das Thema Pensionierung auch organisatorisch an Bedeutung gewonnen. Die Einführung des TKB Pensionszentrums hat zu einer höheren internen Awareness geführt und das Thema weit oben auf der Agenda der Bank verankert. Das wirkt als zusätzlicher Katalysator.

Ein weiterer Effekt zeigt sich in der Zusammensetzung der Kundschaft. Während vor der Lancierung praktisch keine Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden erreicht wurden, verzeichnet das Pensionszentrum heute einen einstelligen Prozentanteil an externen Interessenten. Attraktiv ist zudem die Möglichkeit, Nebenbankbeziehungen gezielt weiterzuentwickeln. In einzelnen Fällen wird das wirtschaftliche Potenzial einer Kundenbeziehung erst im Rahmen einer Pensionierungsberatung sichtbar.

Insgesamt zeigen die ersten Erfahrungen, dass das Pensionszentrum weniger als kurzfristiger Ertragstreiber zu verstehen ist, sondern als strategische Investition in Sichtbarkeit, Relevanz und langfristige Kundenbeziehungen.

Was ist der USP des TKB Pensionszentrums?

Es ist nie einfach, bei solchen Dienstleistungen den USP herauszuschälen. Beim Angebot der TKB ist es aber wohl die Kombination aus Nähe (resp. einem grossen Filialnetz), bestehendem Vertrauen in die Marke TKB und der Kompetenz im Themenfeld Pensionierung.

Viele Kundinnen und Kunden stehen bereits seit Jahren in einer Bankbeziehung zur TKB. Als im Kanton stark verankerte Kantonalbank geniesst sie ein hohes Mass an Vertrauen und Glaubwürdigkeit und hat auch einen starke Vertriebskraft. Dieses bestehende Vertrauensverhältnis senkt Einstiegsbarrieren.

Auch die dezentrale Verfügbarkeit der Leistungen ist von Vorteil. Mit 29 Geschäftsstellen im Kanton Thurgau kann das TKB Pensionszentrum seine Leistungen flächendeckend anbieten. Kundinnen und Kunden haben damit die Möglichkeit, Pensionierungsberatungen in unmittelbarer Nähe ihres Wohn- oder Arbeitsorts wahrzunehmen. Im Vergleich dazu verfügt das VZ VermögensZentrum im Kanton Thurgau lediglich über einen Standort.

Ausblick und Weiterentwicklung

Entscheidend für den langfristigen Erfolg des Pensionszentrums ist letztlich, dass das Leistungsversprechen eingehalten wird. Die erhöhte Sichtbarkeit und der Aufbau der Marke schaffen Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Gelingt dies, entsteht Vertrauen, was zu Weiterempfehlungen führt. Gerade im Umfeld der Pensionierung spielt Mund-zu-Mund-Propaganda eine wichtige Rolle.

In Zukunft möchte die TKB die Begleitung nach der Pensionierung noch stärker in den Vordergrund stellen. Gerade in den ersten zwei bis drei Jahren nach dem Übertritt in den Ruhestand stehen viele Kundinnen und Kunden vor neuen Fragestellungen. Die eigentliche Pensionierungsplanung ist abgeschlossen, doch nun geht es um die Umsetzung, die Anpassung und die regelmässige Überprüfung der getroffenen Annahmen. Viele Personen verfügen zwar über ein beträchtliches Vorsorgevermögen, haben aber kaum Erfahrung im Umgang mit grösseren Kapitalbeträgen oder mit langfristigen Anlagestrategien. Für einige ist es sogar die erste Berührung mit dem Thema Investieren. Hier besteht Potenzial für zusätzliche, wertstiftende Betreuung.

Fazit

Die Lancierung des TKB Pensionszentrums ist weniger als isolierte Produktinnovation zu verstehen, sondern vielmehr als strategischer Entwicklungsschritt zur nachhaltigen Stärkung des Vorsorgegeschäfts. Inhaltlich waren die entsprechenden Kompetenzen bei der Thurgauer Kantonalbank bereits vorhanden – entscheidend war jedoch deren Sichtbarmachung.

Mit dem Pensionszentrum reagiert die TKB auf eine zentrale Erkenntnis: Kundinnen und Kunden denken bei einer Kantonalbank nicht automatisch an Pensionierung oder Vorsorge. Umso wichtiger ist es, dieses Thema eigenständig und prominent(er) zu positionieren. Die TKB tut dies mit ihrem Pensionszentrum.

Die Erfahrungen der ersten rund zehn Monate deuten darauf hin, dass dieser Ansatz Wirkung entfalten könnte. Eine abschliessende Beurteilung erfordert jedoch eine Analyse über einen längeren Zeitraum.

PS: Das TKB Pensionszentrum werden wir im Rahmen der Konferenz Innovationen im Banking am IFZ am 5. Mai 2026 (nachmittags) vertieft beleuchten. Tobias Hilpert, Mitglied der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank, stellt das Projekt persönlich vor.

Ergänzt wird das Programm durch weitere spannende Praxis-Cases – unter anderem im Bereich AI. Zudem präsentiere ich die digitalsten Banken der Schweiz.

Anmelden lohnt sich!

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

19. Januar 2026

Banking der Zukunft in der Schweiz: Was die neue IFZ Retail Banking Trend-Map 2026 zeigt

Im Jahr 2012 habe ich zum ersten Mal die Banking Trend-Map in der IFZ Retail Banking-Studie veröffentlicht. Die Trend-Map wurde danach u.a. 2022 wieder aktualisiert. Unter Berücksichtigung der Entwicklungen der vergangenen Jahre und mit Blick voraus möchte ich nun – auch auf mehrfache Nachfrage – die neue und aktualisierte Trend-Map präsentieren (vgl.… Mehr Informationen

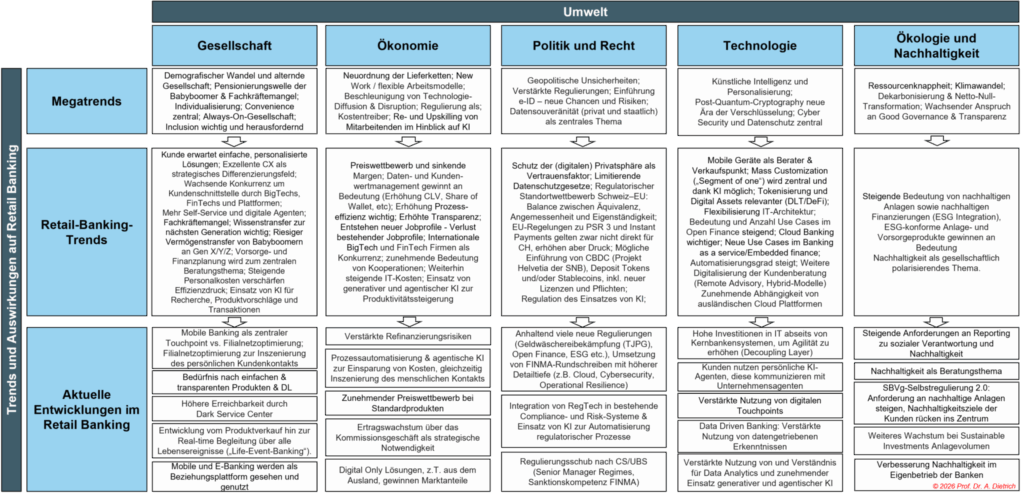

Im Jahr 2012 habe ich zum ersten Mal die Banking Trend-Map in der IFZ Retail Banking-Studie veröffentlicht. Die Trend-Map wurde danach u.a. 2022 wieder aktualisiert. Unter Berücksichtigung der Entwicklungen der vergangenen Jahre und mit Blick voraus möchte ich nun – auch auf mehrfache Nachfrage – die neue und aktualisierte Trend-Map präsentieren (vgl. Abbildung 1).

Die IFZ Banking Trend-Map dient dazu, die strategisch wichtigsten Entwicklungen im Schweizer Banking auf einer einzigen Seite sichtbar zu machen.

In der Trend-Map unterscheide ich zwischen Megatrends, Retail-Banking-Trends und aktuellen Entwicklungen im Retail Banking. Megatrends sind übergeordnete, langfristige und substanzielle Veränderungen von Rahmenbedingungen, Werten und Einstellungen sowie wirtschaftlichen Grundlagen. Sie wirken in der Regel branchen- und länderübergreifend.

Retail-Banking-Trends hingegen betreffen Veränderungen, die innerhalb eines Zeithorizonts von etwa fünf Jahren die zukünftige Entwicklung von Schweizer Retailbanken prägen. Sie sind weniger tiefgreifend als Megatrends, erzeugen aber ebenfalls einen klaren Anpassungsdruck auf Banken, um wirtschaftlich erfolgreich bleiben zu können.

Ergänzend werden die aktuellen Entwicklungen im Retail Banking aufgeführt – Themen, die heute bei vielen Banken konkret im Fokus stehen und mit den grösseren Trends verknüpft sind.

Für Finanzinstitute relevante (Mega-)Trends und Entwicklungen lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen beobachten. In Anlehnung an das St. Galler Management-Modell ordne ich die wichtigsten Trends den Umweltsphären Gesellschaft, Ökonomie, Technologie, Ökologie und Nachhaltigkeit sowie – als ergänzende Sphäre – Politik und Recht zu. Diese Kategorisierung bietet einen strukturierten Überblick, ist jedoch nicht abschliessend und basiert auf meiner persönlichen Einschätzung. Insbesondere im Bereich der aktuellen Entwicklungen können die Prioritäten je nach Geschäftsmodell der Banken variieren. Da zwischen den fünf Umweltsphären starke Abhängigkeiten bestehen, kommt es zudem zwangsläufig zu inhaltlichen Überschneidungen.

Die Trend-Map ist bewusst kompakt gehalten. Sie soll Orientierung geben, strategische Diskussionen erleichtern und Prioritäten sichtbar machen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne jeden Trend isoliert zu betrachten.

Abbildung 1: IFZ Retail Banking Trend-Map 2026 (für eine bessere Lesbarkeit klicken Sie bitte auf die Grafik).

Seit der letzten Version haben sich sowohl das technologische Umfeld als auch die regulatorischen Rahmenbedingungen, das Kundenverhalten und die volkswirtschaftlichen Grunddynamiken deutlich verändert. Entsprechend wurden zahlreiche Aspekte geschärft oder ergänzt.

1. Megatrends und Schweizer Retail-Banking-Trends

Mehrere Kräfte prägen die langfristige Entwicklung des Bankensektors und wurden in der aktualisierten Trend-Map neu oder deutlicher hervorgehoben. Technologie wirkt dabei als Querschnittsthema, das nahezu alle Trendfelder durchdringt und entscheidend mitprägt. Nachfolgend erläutere ich einige (nicht alle!) dieser neu in der Trend-Map aufgenommenen Entwicklungen:

- Pensionierungswelle der Babyboomer und Fachkräftemangel

Der demografische Wandel wirkt doppelt: Er führt zu strukturellen Engpässen im Arbeitsmarkt und verändert gleichzeitig die Nachfrage nach Bankdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Vermögensübertrag und Finanzplanung. - Beschleunigte Technologiediffusion und Disruption

Innovationszyklen werden kürzer und neue Technologien verbreiten sich schneller. Dies erhöht sowohl den Innovationsdruck als auch die Notwendigkeit eines technologisch und organisatorisch resilienten Betriebsmodells. - Künstliche Intelligenz und Personalisierung

KI ist nicht mehr ein Einzeltrend, sondern eine horizontale Basisinnovation. Sie ermöglicht Produktivitätssteigerung, Automatisierung, ein verbessertes Risikomanagement, neue Beratungserlebnisse und personalisierte Kundenansprache in Echtzeit. KI-basierte Anwendungen setzen dabei zunehmend leistungsfähige Cloud-Infrastrukturen voraus, da viele Modelle, Datenplattformen und Ökosystem-Anbindungen ohne skalierbare Cloud-Architekturen kaum effizient umsetzbar sind. - Agentische KI – neue Dynamik und Disruption

Agentische KI verändert das Banking in neuer Tiefe und Geschwindigkeit. Anders als «klassische KI», die primär analysiert und unterstützt, handeln agentische Systeme eigenständig, führen Prozesse aus und treffen innerhalb klarer Leitplanken Entscheidungen. Dadurch können Effizienzgewinne in End-to-end-Prozessen entstehen, gibt es neue Formen der Beratung und andere dialogorientierte Kundenschnittstellen. Mobile Banking mit integrierten KI-Agenten wird dadurch noch stärker zu einem Begleiter, der Kundinnen und Kunden proaktiv unterstützt und Finanzentscheide vorbereitet. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Governance, Transparenz und Modellrisiken.

Agentische KI kann nicht nur die Kosten reduzieren, sondern auch die Customer Experience verbessern oder Erträge erhöhen. Auch die Stellung von BigTech-Firmen im Banking wird neu definiert, da zunehmend unklar wird, wer künftig Intermediär ist und wo der eigentliche Agent sitzt – bei der Bank, im Betriebssystem oder in plattformübergreifenden Ökosystemen. - Post-Quantum-Cryptography

Als Zukunftsthema rückt die Frage nach kryptografischer Resilienz in den nächsten Jahren stärker in den Fokus. Banken müssen frühzeitig technologische Weichen stellen. Noch ist unklar, wann Quantencomputer herkömmliche Verschlüsselungsverfahren tatsächlich brechen können – manche Prognosen sprechen von rund 2030, andere eher von 2033 oder später. Klar scheint jedoch, dass die Einführung von post-quantum-sicheren Algorithmen das Fundament der heutigen Internet-Sicherheit grundlegend verändern wird. Banken stehen dabei im Zentrum dieser Entwicklung, denn Vertraulichkeit, Integrität und Langzeitsicherheit von Finanzdaten gehören zu ihren kritischsten Gütern. Entsprechend müssen Institute bereits heute Strategien, Roadmaps und Migrationspfade entwickeln, um rechtzeitig auf quantenresistente Kryptografie umstellen zu können. - Einführung der e-ID in der Schweiz

Sie schafft die Grundlage für neue digitale Identitäts- und KYC-Modelle und öffnet Türen für neue digitale Use Cases. - New Work / Flexible Arbeitsmodelle

New Work beschreibt neue Formen der Arbeitsorganisation, die auf mehr Autonomie, Flexibilität und Sinnorientierung der Mitarbeitenden ausgerichtet sind. Dazu gehören insbesondere flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice, hybrides Arbeiten, Gleitzeit, Teilzeitvarianten, Job-Sharing oder rollenbasierte Arbeitsgestaltung. Ziel ist es, die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und die Zusammenarbeit in zunehmend digitalen und dynamischen Umgebungen zu erleichtern. Für Banken gewinnt dieses Thema an Bedeutung, weil der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte intensiver wird.

2. Retail-Banking-Trends und aktuelle Entwicklungen im Schweizer Banking

Ergänzend zu den übergeordneten Megatrends wurden in der Trend-Map auch verschiedene neue Retail-Banking-Trends und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt. Im Folgenden werden ausgewählte, neu integrierte Trends und Entwicklungen kurz vorgestellt.

- Vermögensübertrag der Babyboomer als Schlüsselthema

Der grösste Vermögenstransfer der Geschichte – zu erwarten in den kommenden fünf Jahren – macht Vorsorge und Finanzplanung zum zentralen Beratungsschwerpunkt. - Automatisierungsgrad steigt weiter

Die digitale Transformation in der Beratung, im Operations-Bereich und im Risikomanagement schreitet voran – zunehmend KI-getrieben. - Open Finance gewinnt an Geschwindigkeit

Das jüngst eingeführte Multibanking-Angebot einiger Banken (vgl. Blog vom 25. November 2025) markiert erst den Auftakt im Retail Banking. Neue Use Cases und zusätzliche Dienstleistungen, auch von Drittanbietern, dürften folgen. Mit dem Thema Open Pension wird auch der Vorsorgebereich einen deutlichen Entwicklungsschub erfahren. - Stablecoins und tokenisierte Assets

Digitale Zahlungsmittel und tokenbasierte Formen von Vermögenswerten schaffen neue Infrastruktur- und Geschäftschancen. - Mobile Banking als dominanter Touchpoint

Mobile Banking ist bereits heute ein zentraler Touchpoint. Seine Bedeutung für die Kundenbeziehung wird weiter zunehmen. Immer stärker dient Mobile Banking nicht nur als Transaktionskanal, sondern auch als zentrale Interaktions- und Beziehungsplattform zwischen Kundschaft und Bank. Dabei verschiebt sich auch der Kundendialog zunehmend in den digitalen Raum, wo personalisierte Angebote, Services und Kommunikation in Echtzeit erwartet werden. Exzellente Customer Experience wird dabei noch mehr zu einem strategischen Differenzierungsfeld. - Steigende IT- und Personalkosten, Effizienzdruck

Der Effizienzdruck nimmt weiter zu, da sowohl Personalkosten als auch IT-Kosten weiter steigen werden. KI-gestützte Produktivitätserhöhungen werden zu einem strategischen Muss. - Ertragswachstum über Kommissionsgeschäft

Teilweise knappere Eigenmittel und tiefere Margen im Zinsgeschäft führen zu einer stärkeren Fokussierung auf Beratungs-, Anlage- und Serviceerträge. - Weitere Digitalisierung der Kundenberatung

Digitale Tools, hybride Beratung und kontextbezogene Services prägen die Customer Experience. - Daten und Kundenwertmanagement gewinnen an Bedeutung

Die Fähigkeit, Kundendaten sinnvoll zu nutzen, entscheidet zunehmend über Relevanz und Profitabilität. - SBVg-Selbstregulierung 2.0 und nachhaltige Anlagen im Schweizer Retail Banking

Mit der neuen Selbstregulierung 2.0 der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Transparenz bei Finanzprodukten. Im Retail Banking rücken ESG-konforme Anlage- und Vorsorgeprodukte deshalb zunehmend ins Zentrum.

Auf der IFZ Retail Banking Trend-Map 2026 finden sich zahlreiche weitere Entwicklungen entlang der drei Ebenen Megatrends, Retail-Banking-Trends und aktueller strategischer Themen. Reinklicken in die Graphik lohnt sich!

PS: Habe ich ein wichtiges Element in der Trend-Map vergessen? Gerne können Sie mir Ihr Feedback per Mail (andreas.dietrich@hslu.ch) oder als Kommentar auf dem Blog mitteilen.

PPS: Falls Sie es noch nicht getan haben: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Blog (weiterhin) abonnieren – und gerne auch weitersagen, dass man ihn abonnieren kann. Einmal pro Woche erhalten Sie neue Beiträge mit News, Produktvorstellungen, Insights aus Studien und vielen weiteren Einblicken aus der Welt des Retail Bankings.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

12. Januar 2026

Welche Bank ist die beste – und welche wird vergessen? Wie ChatGPT das Ranking neu schreibt

Das Sucherhalten ändert sich derzeit sehr stark. Während vieler Jahre funktionierten Web-Suchmaschinen nach einem bekannten Grundprinzip: Sie präsentierten eine Reihe von Websites, die zu den gesuchten Begriffen passten. Auf diesen wiederum schaute sich der User selber nach der gesuchten Information um.… Mehr Informationen

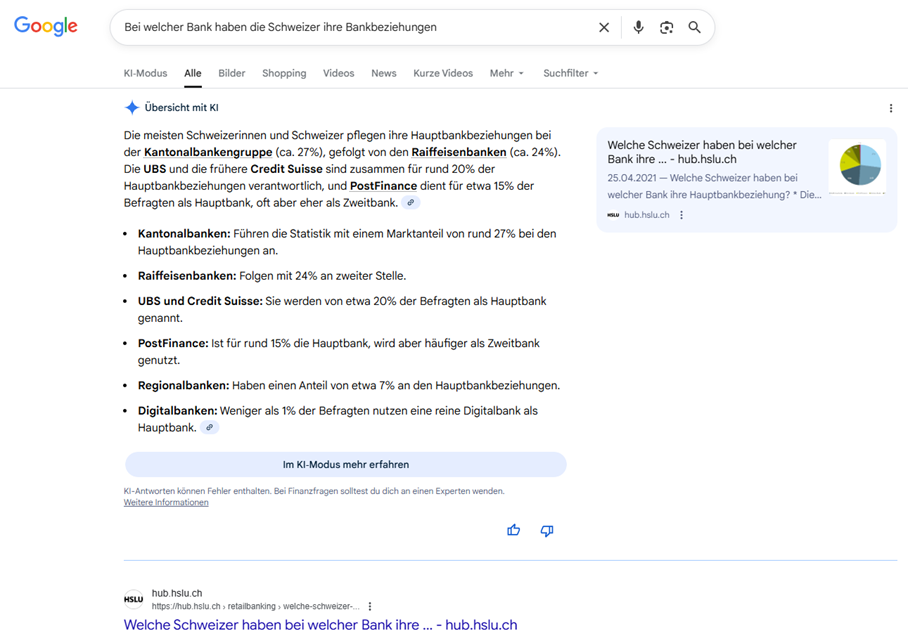

Das Sucherhalten ändert sich derzeit sehr stark. Während vieler Jahre funktionierten Web-Suchmaschinen nach einem bekannten Grundprinzip: Sie präsentierten eine Reihe von Websites, die zu den gesuchten Begriffen passten. Auf diesen wiederum schaute sich der User selber nach der gesuchten Information um. Auch die Banken haben wir bisher vor allem geschaut, dass sie im Google Ranking ganz oben anzusiedeln sind.

Game Changer LLM

Doch mit dem Aufstieg der generativen künstlichen Intelligenz und Angeboten wie ChatGPT oder Perplexity ändert sich dies.

Deutlich wird dies einerseits mit der Google-Funktion «KI-Suche». Das neue Prinzip: Anstatt dem User eine Liste mit möglichen Resultaten zu präsentieren, grast die KI die Seiten selber ab und generiert einen Antworttext. Die entsprechenden Quellen führt Google zwar auf, doch nicht selten dürfte die KI-Antwort dem User bereits genügen, sodass er sich den Besuch der Quellenseite erspart.

Abbildung 1: Googles KI liefert heute schon fast komplette Antworten aus meinem Retail-Banking-Blog. Klicken Sie trotzdem noch auf die Quelle oben rechts oder auf den ersten Treffer (unten)?

Verschiedene Website-Betreiber beklagen stark sinkende Zugriffszahlen. Dies berichtet «T3n», welches sich auf einen Paywall-Artikel von «Bloomberg» bezieht.

Google hingegen sagt, dass sich dank KI die «durchschnittliche Klickqualität» verbessert – man verzeichne einen Zugang von «hochwertigen Klicks» auf Websites. Unter «hochwertigen Klicks» versteht Google laut dem Blogbeitrag jene Klicks, nach denen ein User länger auf der angeklickten Website bleibt. «Die Leute klicken, um tiefer einzutauchen und mehr zu erfahren, und wenn sie das tun, sind diese Klicks wertvoller», schreibt der Konzern.

Gemäss Google könnten die rückläufigen Besucherzahlen auf bestimmten Websites auch zurückgehen, da Google einen Trend in der Webnutzung beobachten: Aufwind erlebten etwa Foren, Videos, Podcasts und Berichte «mit authentischen Stimmen und Perspektiven aus erster Hand», wie Google beschreibt. Mehr Klickchancen haben demnach auch ausführliche Rezensionen, originelle Beiträge, einzigartige Perspektiven oder durchdachte Analysen aus erster Hand. Wer auf diese Trends reagiere und entsprechende Inhalte bereitstelle, könne auch mit einem Zuwachs an Klicks rechnen, findet das Unternehmen (vgl. auch den ausführlichen Betrag dazu auf Netzwoche).

Doch nicht nur Google und «KI-Suche» ändern das Suchverhalten. Es ist auch zu erwarten, dass je länger, je mehr Personen nicht mehr Google, sondern Chat GPT, Google Gemini, Perplexity, DeepSeek etc. als Informationsquelle nutzen. Oder für Eltern mit Kindern: Früher hiess es: „Papi, google das doch!“ – heute heisst es je länger je mehr: „Papa, frag doch ChatGPT!“

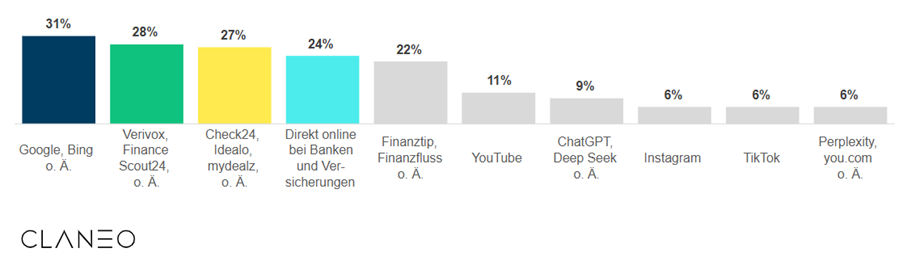

Gemäss der Claneo SEO Studie 2025 mit einem Sample aus Deutschland und den USA (n=2’000) dominieren Suchmaschinen (noch) mit 67 Prozent, gefolgt von KI-Chatbots (20%) und KI-Suchmaschinen (10%). Bei einfachen Informationen führt Google (50%), während bei komplexen Themen KI-Chatbots (38%) fast mit Google (40%) gleichziehen. In Bezug auf das Suchverhalten über Finanz- und Versicherungsprodukte zeigt die Umfrage, dass klassische Suchmaschinen noch den wichtigsten Einstiegspunkt bilden: 31 Prozent der Befragten recherchieren weiterhin vor allem über Google oder Bing. Vergleichsplattformen wie Verivox oder FinanceScout24 sind diesbezüglich in Deutschland ähnlich relevant. KI-gestützte Tools wie ChatGPT oder DeepSeek werden von 9 Prozent der Befragten als Hauptinformationsquelle genannt. Dies unterstreicht, dass sich die Informationssuche auch im Banking-Bereich zunehmend diversifiziert und sich KI-basierte Systeme bereits in einem relevanten Umfang als Alternativen zu traditionellen Such- oder Vergleichsplattformen etabliert haben.

Abbildung 2: Wo informieren sich Personen (online) hauptsächlich über Finanz- und Versicherungsprodukte in Deutschland und den USA (Quelle: Claneo, 2025)

Was heisst dies nun für Banken?

Wie werden Menschen künftig die Suchmaschinen und ChatGPTs nutzen im Bereich Banking?

Wir gehen davon aus, dass immer häufiger nicht nur einfache Wissensfragen, sondern auch komplexe Vergleiche an ChatGPT gestellt werden – zum Beispiel: «Welche Bank ist die beste für eine Vorsorgeberatung im Kanton Zürich?» Die Antworten sind unterschiedlich je nach Person und Ort, wo man die Fragen eingibt. Die Antwort auf unsere Frage in Bezug auf die Vorsorgeberatung war die Zürcher Kantonalbank (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Welche Bank ist die beste für eine Vorsorgeberatung im Kanton Zürich (abgefragt Mitte November bei ChatGPT)

Man sieht an diesem Beispiel sehr deutlich, dass ChatGPT und andere Large Language Models (LLMs) solche konkreten Fragen – etwa «Welche Bank ist die beste für eine Vorsorgeberatung im Kanton Zürich?» – bereits heute klar beantworten. Die Modelle greifen dabei auf öffentlich verfügbare Informationen, Bewertungen, Kundenrezensionen und die inhaltliche Qualität der Online-Auftritte zurück. Für die erwähnten Banken, wie im Beispiel oben etwa die Zürcher Kantonalbank ist das ein grosser Vorteil: Diese erscheinen dadurch prominent als kompetente und vertrauenswürdige Anbieter.

Für andere Banken oder Finanzdienstleister, die online weniger sichtbar oder weniger präzise zu Themen wie Vorsorge, Anlage oder Hypotheken positioniert sind kann dies jedoch nachteilig sein. Warum werden beispielsweise bei dieser Abfrage UBS, Raiffeisen, Valiant oder Migros Bank nicht erwähnt? Auch wenn diese Institute ebenfalls über ausgezeichnete Beratungskompetenz verfügen und im Kanton Zürich präsent sind, werden sie in unserem Beispiel von ChatGPT nicht genannt – auch nicht als zweite oder dritte Wahl.

Wir gehen davon aus, dass sich das Informations- und Suchverhalten noch stärker zunehmend in Richtung KI-gestützter Systeme verschiebt: Nutzerinnen und Nutzer stellen ihre Fragen direkt an ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity – und erwarten eine eindeutige, kuratierte Antwort statt einer Liste von Links. Entsprechend wird es für Banken immer wichtiger, auch in der Welt der LLMs positiv sichtbar zu sein. Dazu gehören unter anderem auch qualitativ hochwertige, klar strukturierte und gut verlinkte Inhalte auf den eigenen Webseiten, thematische Konsistenz (z. B. bei „Vorsorgeberatung“) und eine gezielte Kommunikationsstrategie, die auf KI-gestützte Informationssysteme ausgerichtet ist.

Oder anders gesagt: Wer in den Antworten von ChatGPT vorkommt, gewinnt Sichtbarkeit, Vertrauen und potenzielle Kundinnen und Kunden – wer fehlt, verliert an Relevanz. Das „LLM-Ranking“ wird so zunehmend zu einem neuen Faktor im digitalen Wettbewerb der Banken.