29. September 2025

UBS key4 insights: Zwei Jahre Data Driven Banking im Praxistest

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

UBS key4 insights ist für mich derzeit eines der spannenderen Experimente im Bereich Data Driven Banking in der Schweiz. Vor zwei Jahren wurde das Feature mit der Absicht ein «Next Generation» PFM zu lancieren, eingeführt – mit dem Anspruch, Kundinnen und Kunden nicht nur Kontoinformationen zu liefern, sondern ihnen durch datengetriebene Analysen und personalisierte Hinweise einen Mehrwert zu bieten. Doch wie hat sich das Angebot seit dem Start entwickelt? Wer nutzt es tatsächlich? Und lohnt sich der Ansatz auch aus Bankensicht? Ich habe direkt bei UBS nachgefragt, welche Erfahrungen nach zwei Jahren vorliegen, wie gross die Akzeptanz bei den Kundinnen und Kunden ist und welche Funktionen besonders beliebt sind.

Vor rund zwei Jahren wurde mit UBS key4 insights ein neuartiger Ansatz im Bereich des Personal Finance Managements (PFM) vorgestellt – ich hatte in meinem Blog-Artikel von September 2023 darüber berichtet. Im Zentrum stand die Idee, Kundinnen und Kunden nicht nur Kontoinformationen bereitzustellen, sondern ihnen durch datengetriebene Analysen und personalisierte Hinweise einen besseren Überblick über ihre Finanzen zu ermöglichen. Der Ansatz lässt sich in den breiteren Trend des „data-driven banking“ einordnen, bei dem Banken ihre Rolle und ihren Beratungsservice zunehmend erweitern und digitale Kanäle nutzen, um für Kundinnen und Kunden individuellere und daher relevantere Informationen bereitzustellen. Dieses neue Angebot hat für UBS eine hohe Bedeutung, was sich in der prominenten Platzierung direkt auf dem Homescreen der Nutzerinnen und Nutzer zeigt.

Zwei Jahre nach dem Start hat sich das Angebot bei UBS deutlich weiterentwickelt. Besonders interessant ist nun die Frage, wie die Lösung von den Kundinnen und Kunden angenommen wird, welche Funktionen sich in der Nutzung hervortun und welche Rückmeldungen sich aus der bisherigen Anwendung ableiten lassen.

Umfang und Nutzung von UBS key4 insights

Heute umfasst UBS key4 insights rund 70 unterschiedliche, stark personalisierte Hinweise – mehr als doppelt so viele wie noch 2023. Pro Monat werden über 3.5 Millionen sogenannte «Insights» generiert (siehe weiter unten für konkrete Beispiele). Gemäss Angaben von UBS, werden die verschiedenen Insights dabei breit genutzt: Rund ein Drittel der aktiven Retailkunden verwendet die Funktion regelmässig (heisst: Kundinnen und Kunden, die mind. mit einem Insight je Monat interagieren). Bei internationalen Banken mit vergleichbaren Lösungen liegen die Quoten laut Anbietern bei 20 bis 50 Prozent. Mit gut 35 Prozent liegen die Werte bei UBS über meinen Erwartungen.

Die Platzierung auf dem Home Screen der Mobile Banking App dürfte ein wesentlicher Faktor für die hohe Sichtbarkeit sein. Jede Insight kann zudem direkt bewertet werden – eine Funktion, die zu mehreren tausend Rückmeldungen pro Monat führt. Die Bewertung liegt im Durchschnitt bei 4.5 von 5 Sternen (bei rund 10’000 Ratings), wobei rund 80 Prozent aller Rückmeldungen die Höchstnote vergeben. Das durchschnittliche Rating hat sich zudem zwischen Januar 2024 und Juli 2025 weiter erhöht. Auffällig ist auch die grosse Zahl persönlicher Kommentare – ein Hinweis darauf, dass digitale Personalisierung emotionale Nähe schaffen kann.

Beliebte Funktionen

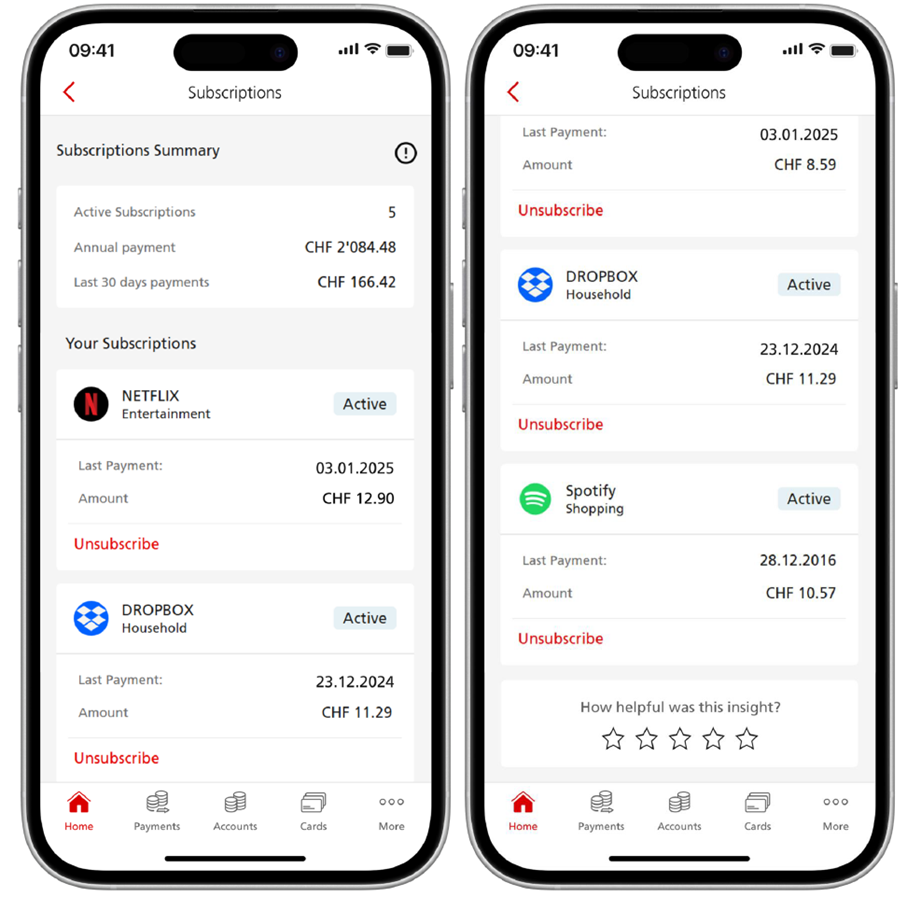

Im Zentrum stehen nach wie vor die klassischen Budgetfunktionen wie Income & Expenses oder Budget Tracker. Auch Benachrichtigungen mit direktem Bezug zum Zahlungsverkehr (z.B. doppelte Kartenbelastungen, Rückerstattungen, neue Händler) stossen auf Interesse. Stark nachgefragt sind aber auch neue Funktionen wie der erst im Sommer 2025 eingeführte Subscription Tracker, der automatisch laufende Abonnements identifiziert (vgl. Abbildung 1) – ein Element, das sich auch bei deutschen Sparkassen einer grossen Beliebtheit erfreut.

Abbildung 1: Subscription Tracker bei UBS

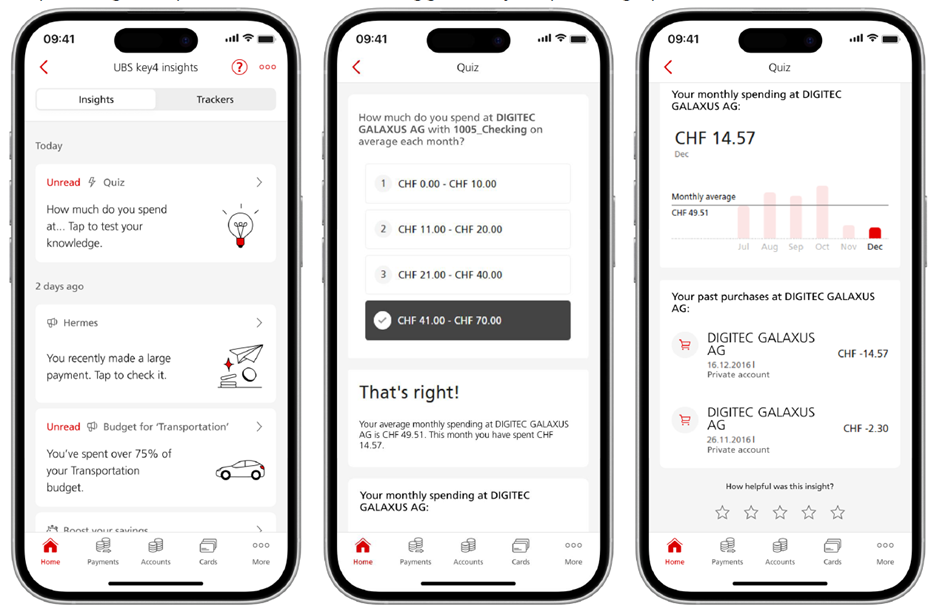

Daneben gehören – für mich wenig überraschend – die Quiz-Formate zu den meistgenutzten Angeboten. Es gibt derzeit sieben verschiedene Quiz-Typen, die Themen wie Betrugserkennung, Sparverhalten oder Ausgabenanalysen abbilden. Besonders Quiz zu Ausgaben und Abonnements erzielen hohe Werte, da sie direkt an das individuelle Ausgabeverhalten anknüpfen. Durch die personalisierten Auslösekriterien («Wieviel gibst Du im Schnitt bei Galaxus Digitec pro Monat aus»?) fühlen sich viele Personen abgeholt und werden neugierig in Bezug auf ihr Ausgabe- oder Sparverhalten (vgl. Abbildung 2). Ein spezielles Beispiel ist der Fraud Quiz, der nicht nur Sicherheitswissen vermittelt, sondern laut Rückmeldungen auch für konkrete Tipps geschätzt wird.

Abbildung 2: Personalisierte Quiz bei UBS

Ein eher gemischtes Feedback hat UBS dagegen bisher auf ihren (optionalen) CO₂-Tracker erhalten. Einige Kundinnen und Kunden schätzen die Möglichkeit, ihren CO₂-Fussabdruck zu überwachen und Tipps zu erhalten. Andere lehnen diese Funktion in einer Banking-App ab oder kritisieren die Ungenauigkeit der Angaben, da es bisher in der Nachhaltigkeitsindustrie keine Lösung gibt, um die CO2-Emissionen gezielter zu verfolgen.

Nutzerprofile

Das Angebot steht in der Zwischenzeit allen UBS-Retailkunden in der Schweiz zur Verfügung. Sobald die Übertragung der ehemaligen Credit Suisse-Kundenbeziehungen und -produkte erfolgt ist, erhalten später auch diese Kundinnen und Kunden Zugriff auf das gesamte Produkteuniversum und somit auch auf key4 insights. Der Rollout für die Schweizer Wealth-Management-Kundschaft ist auf Anfang 2026 geplant.

Die Nutzung verteilt sich relativ gleichmässig zwischen Männern und Frauen. Die Kernzielgruppe liegt zwischen 20 und 59 Jahren, aber auch rund 15 Prozent der über 60-Jährigen verwendet die Funktion.

Sales, Up- und Cross-Selling – ist key4 insights ein Business Case?

UBS erwartet, dass sich der Business Case von key4 insights mittelfristig bis langfristig auszahlen wird. Zwar steht im Vordergrund, Kundinnen und Kunden mit relevanten, informativen Inhalten zu versorgen, doch eröffnen sich zugleich gezielte Cross- und Upselling-Potenziale. Der Grundsatz lautet dabei aber, dass produktspezifische Empfehlungen nur einen kleineren Teil der Insights ausmachen sollen. Damit wird sichergestellt, dass Kundinnen und Kunden nicht mit Verkaufsbotschaften überhäuft werden und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen informativen und vertrieblich orientierten Inhalten gewahrt bleibt. Empfehlungen werden vor allem dann eingeblendet, wenn sie zur individuellen Situation passen. So erhalten beispielsweise nur Kundinnen und Kunden mit stabilen Kontosalden und regelmässigen Überschüssen Hinweise auf Spar- oder Anlageprodukte. Wer bereits regelmässig internationale Zahlungen über Drittanbieter wie Revolut oder Wise abwickelt, kann gezielt auf UBS key4 FX aufmerksam gemacht werden. Auch Bonuszahlungen oder bestehende Einzahlungen in die Säule 3a können Auslöser für spezifische Spar- und Anlagevorschläge sein. Damit entwickelt sich key4 insights zu einem Instrument, das Kundennutzen mit klaren Ertragschancen verbindet.

Die Zurückhaltung beim Ausspielen von Verkaufsbotschaften und die interaktive, datengestützte Ansprache machen aus meiner Sicht Sinn. Anstelle klassischer Werbung werden Quiz, personalisierte Übersichten von Transaktionen oder Vergleichsrechnungen eingesetzt, die konkret aufzeigen, wie viel aktuell gespart wird und welches zusätzliche Potenzial durch den Einsatz eines UBS-Produkts realisierbar wäre. Solche Formate erzielen deutlich höhere Interaktionsraten als traditionelle Werbung, erhöhen die Glaubwürdigkeit des Tools und erweisen sich insgesamt als wirksamer. Die personalisierten «Sales-Leads», wenn sie ausgespielt werden, funktionieren gemäss UBS-Angaben sehr gut. Sie erzielen vergleichbare Engagement-Raten wie reguläre Insights bei key4. Entsprechend generieren sie im Schnitt mehr als doppelt so viele Klicks auf die Call-to-Action-Buttons wie herkömmliche Anzeigen – je nach Thema und Insight können die Klickraten sogar bis zu siebenmal höher liegen. Dass sich dieser Ansatz auszahlt, liegt nicht zuletzt daran, dass die Hinweise direkt auf den eigenen Daten basieren und damit eine wesentlich höhere Relevanz besitzen als klassische Werbeformate.

Gleichwohl wurde UBS key4 insights nicht primär als Vertriebsinstrument konzipiert, sondern als Weiterentwicklung des Personal Finance Managements. Es ging darum, ein bestehendes PFM-Tool nicht einfach zu ersetzen oder wegzulassen, sondern die Interaktion mit den Kundinnen und Kunden auf ein neues Niveau zu heben. Die Idee der „digestible nuggets“ – kleine, leicht verständliche und personalisierte Informationsbausteine – sowie die Möglichkeit, dadurch eine persönliche Verbindung zu schaffen, bilden den eigentlichen Kern des Ansatzes. Der Mehrwert zeigt sich dabei vor allem in gesteigerter Kundeninteraktion, einer Stärkung der Kundenbindung und – last but not least – auch in einer höheren Effektivität vertrieblich relevanter Hinweise.

Fazit

Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass UBS key4 insights nicht als anonyme PFM-Funktion wahrgenommen wird, sondern als persönlicher Begleiter im Finanzalltag eine Rolle einnehmen kann. Die klare Nutzerführung trägt dazu bei, dass die Inhalte als leicht konsumierbare «Informations-Häppchen» von rund 35 Prozent der aktiven UBS Kundinnen und Kunden regelmässig genutzt wird – eine aus meiner Sicht überraschend hohe Zahl.

Die hohe Interaktionsrate und auch die Vielzahl an persönlichen Kommentaren deuten darauf hin, dass digitale Hyper-Personalisierung die Kundennähe tatsächlich stärken kann. Gleichzeitig zeigen die bisherigen Entwicklungen auf, dass Personal Finance Management in dieser Form als sichtbares Kernstück im Mobile Banking besser funktioniert als ein irgendwo im E-Banking oder Mobile Banking versteckter Ein- und Ausgabentracker. Damit wird PFM zu einem Instrument, das Kundeninteraktion, Bindung und – in vorsichtiger Dosierung – auch Produkthinweise miteinander verbindet.

Im Schweizer Markt ist UBS mit diesem Ansatz nach meinem Wissensstand bislang alleiniger Vorreiter. Allerdings weiss ich von mindestens einer weiteren Bank, dass sie an einem ähnlichen Angebot arbeitet. Entsprechend bleibt es spannend, ob weitere Institute folgen, ob die Nutzungsquoten auch langfristig hoch bleiben und ob das Gleichgewicht zwischen Information und Vertrieb gewahrt werden kann.

PS: Themen wie Data-Driven Banking, AI-Projekte und digitale Transformation vertiefen wir auch in unserem CAS Digital and AI Transformation in Banking. Neben Praxisbeispielen aus der Schweiz bieten wir spannende internationale Einblicke – etwa auf unserem Study Trip nach London. Bei Fragen können Sie sich gerne bei mir oder meinem Kollegen Prof. Dr. Nils Hafner melden.

22. September 2025

Wie teuer ist ein neuer Hypothekarkunde? Spoiler: Sehr teuer

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Dr. Reto Rey und Dr. Men-Andri Benz

Nicht jeder Kunde und jede Kundin lässt sich durch tiefere Zinsen locken. Während manche schon bei kleinen Unterschieden den Anbieter wechseln, bleiben andere selbst bei grossen Vorteilen treu. Unsere Studie zeigt, welche Kundengruppen besonders preissensibel sind – und wo Loyalität stärker wiegt als der Zins.

Die Studie basiert auf einer Befragung von insgesamt 1’382 in der Schweiz wohnhaften Personen zwischen 20 und 74 Jahren. Die Befragung wurde gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Simon-Kucher im August 2024 online vom Marktforschungsinstitut GfK durchgeführt. Die Umfrage ist in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung sowie die Sprachregion der befragten Personen für die Schweiz repräsentativ.

Im Fokus des heutigen Blogs steht die Frage, wie preissensibel Hypothekarkundinnen und -kunden tatsächlich sind. Untersucht wurde, wie stark die Zinsen bei einer Konkurrenzbank tiefer liegen müssen, damit sie bereit sind, ihre Hausbank zu verlassen und eine Hypothek bei einem Institut abzuschliessen, zu dem bislang keine Bankbeziehung bestand.

So viele Offerten holen Hypothekarkundinnen und -kunden ein

Als Erstes haben wir untersucht, wie viele Offerten Hypothekarkundinnen und -kunden tatsächlich einholen. Das Vergleichen mehrerer Offerten kann sich für Kundinnen und Kunden durchaus lohnen. Der Kauf und die Finanzierung einer Immobilie stellen für die Kundinnen und Kunden oft eine grosse und finanziell weitreichende Entscheidung dar. Insbesondere bei einer Festhypothek binden sich die Kundinnen und Kunden für viele Jahre an ein Institut. Entsprechend hat der Zinssatz langfristig erhebliche finanzielle Auswirkungen. Wer mehrere Offerten prüft, hat deshalb gute Chancen, langfristig Geld zu sparen.

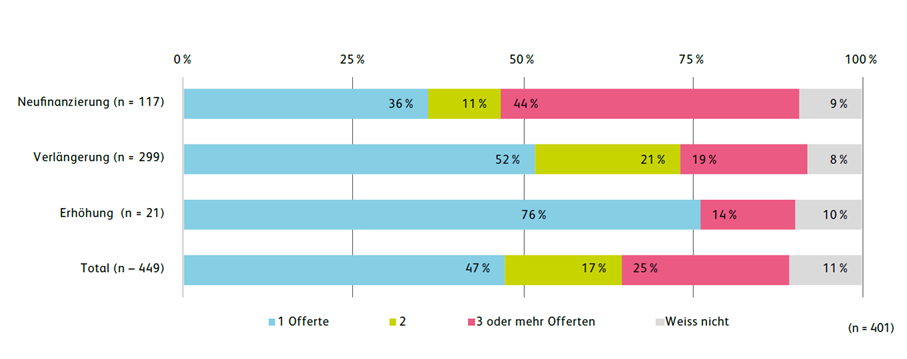

Umso überraschender ist es, dass bei einer Neufinanzierung «nur» 44 Prozent drei oder mehr Offerten vergleichen, 11 Prozent lediglich zwei Angebote einholen und sich 36 Prozent bereits mit dem ersten Angebot zufriedengeben (vgl. Abbildung 1).

Hingegen erstaunt es weniger, dass der Vergleichsbedarf bei Verlängerungen tendenziell tiefer ist – insbesondere, wenn die Hypothek in unterschiedlich lang gebundene Tranchen unterteilt ist. Gemäss unserer Umfrage haben rund 49 Prozent der Hypothekarnehmer mindestens zwei Tranchen bei den Hypotheken.

Abbildung 1: Anzahl eingeholte Offerten nach Hypothekentransaktion

Die Umfrageteilnehmer geben an, dass der Zinssatz das mit Abstand wichtigste Kriterium bei der Wahl zwischen Bank A und Bank B ist. Ähnlich wichtig sind aber auch weichere Faktoren wie die Beratungsqualität, der persönliche Kontakt oder die Möglichkeit, alle Dienstleistungen von einer (Haus-)Bank beziehen zu können. Die Nähe der Geschäftsstelle ist für einen Drittel der Befragten ein wichtiges oder sehr wichtiges Entscheidungskriterium. Auf der anderen Seite ist dieser Faktor aber auch für 42 Prozent der Bevölkerung wenig relevant.

Zwar nennen Hypothekarnehmer verschiedene Kriterien als wichtig – von der Beratungsqualität über den persönlichen Kontakt bis hin zur Bündelung aller Dienstleistungen bei einer Hausbank. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass der Zinssatz insgesamt das wichtigste Entscheidungs-Element ist. Deshalb haben wir in dieser Studie untersucht, wie stark die Kundschaft auf Zinsunterschiede reagiert – und ab welchem Vorteil sie tatsächlich bereit ist, ihre Hausbank zu verlassen.

Neukunden sind teuer

Im Zentrum unserer Analyse steht die Frage, wie viel tiefer der Zins einer Konkurrenzbank liegen muss, damit Kundinnen und Kunden ihre Hausbank verlassen. Basis dafür war eine Befragung zu einer 10-jährigen Festhypothek mit einem Zinsniveau von 2.5%. Die Teilnehmenden haben angegeben, ab welchem Zinsabschlag zwischen 0 und 70 Basispunkten sie ihre Finanzierung bei einer Wettbewerbsbank abschliessen würden. Bei der Hälfte der Befragten wurde zusätzlich die Bedingung eingeführt, dass sie ihre gesamte Hauptbankverbindung zur neuen Bank verlagern müssten, um den attraktiveren Zinssatz zu erhalten (d.h. Transfer von Lohnkonto, Zahlungsverkehr, Online-Banking, TWINT, etc.).

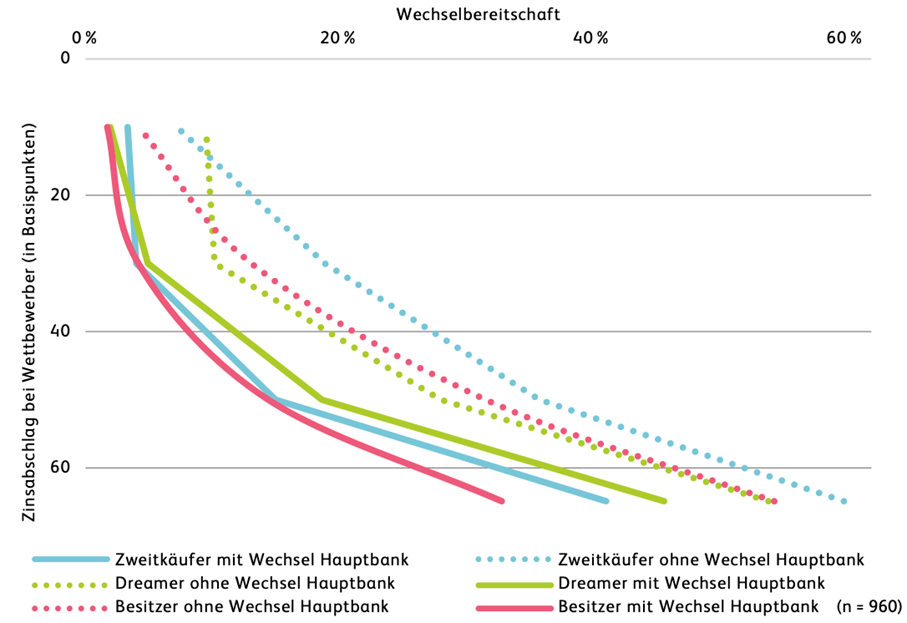

Abbildung 2 zeigt die Wechselbereitschaft von Kunden in Abhängigkeit von Zinsabschlägen bei Konkurrenzangeboten. Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass sich knapp ein Drittel der Kundinnen und Kunden in den untersuchten Gruppen (Dreamer als potenzielle Erstkäufer, Zweitkäufer sowie derzeitige Besitzer – jeweils mit und ohne Hausbankwechsel) unabhängig von der Höhe der Zinsdifferenz gegen einen Wechsel des Anbieters entscheiden. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass für viele Kundinnen und Kunden der Preis nicht der entscheidende Faktor bei der Wahl des Finanzierungsanbieters ist.

Es zeigt sich, dass die Wechselbereitschaft je nach Kundengruppe stark variiert – und durch attraktive Zinsabschläge gezielt gesteigert werden kann. Eine Analyse der Gruppe der Zweitkäufer und derzeitigen Besitzer ergibt das folgende Bild:

- Bei einem Zinsabschlag von zwischen 20 und 40 Basispunkten (und ohne Wechsel der Hauptbankbeziehung) wären etwa 20 Prozent der Zweitkäufer und 13 Prozent der Besitzer bereit, ihre Hypothek bei einer anderen Bank abzuschliessen.

- Bei einem Abschlag von etwa 50 Basispunkten steigt die Wechselbereitschaft bei Zweitkäufern auf 36 Prozent und bei derzeitigen Besitzern auf 31 Prozent. Anders gesagt: Selbst wenn die Konkurrenzbank statt 2.5% nur 2.0% für die Hypothek verlangt, bleiben also noch rund zwei Drittel der Kundschaft ihrer Hauptbank treu – und bezahlen damit bei einem Hypothekarbetrag von CHF 1 Mio. über zehn Jahre hinweg rund CHF 50’000 mehr als bei der Konkurrenzbank.

- Erst bei einem Abschlag von 60 Basispunkten wären etwas mehr als die Hälfte dieser Hypothekarnehmerinnen und -nehmer bereit, den Hypothekaranbieter zu wechseln.

- Muss zusätzlich die gesamte Hauptbankbeziehung verlagert werden, reagieren Zweitkäufer und derzeitige Besitzer noch weniger preissensibel. In diesem Fall halbiert sich die Wechselbereitschaft in etwa. Oder anders gesagt: Im Durchschnitt ist ein zusätzlicher Zinsvorteil von rund 20 Basispunkten erforderlich, um eine vergleichbare Wechselbereitschaft zu erreichen.

Abbildung 2: Zinssensitivität: Zinsabschlag, bei dem ein Wechsel zu einer Wettbewerbsbank in Betracht gezogen wird

Auch bei den «Dreamern» (potenzielle Erstkäufer) zeigt sich eine insgesamt tiefe Preissensibilität (vgl. grüne Kurven).

Um rund 10 Prozent der Kundinnen und Kunden zu einem Wechsel der Finanzierung zu bewegen, ist ein Zinsvorteil von mindestens 30 Basispunkten erforderlich. Ihre Loyalität zur Hausbank ist bei kleineren Zinsvorteilen also noch höher als bei Zweitkäufern. Dieser Unterschied im Wechselverhalten lässt sich möglicherweise durch den jeweiligen Erfahrungshintergrund der Gruppen erklären: Während «Zweitkäufer » in der Regel erfahrene, gut informierte Kunden sind, sind «Dreamer» eher auf Beratung und Vertrauen angewiesen und sehen ihre Hauptbank oft als zuverlässigen Partner. Das Vertrauen in die Hauptbank wiegt für sie daher schwerer als potenzielle Zinsvorteile bei Wettbewerbern, auch wenn bei attraktiven Angeboten ein Wechsel nicht ausgeschlossen ist. Alle drei Kundengruppen – «Zweitkäufer», «derzeitige Besitzer» und «Dreamer» – zeigen bei der Bedingung eines vollständigen Wechsels der Hauptbank eine vergleichbare Zurückhaltung.

Fazit

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass ein attraktiver Zinssatz allein für die Mehrheit nicht ausreicht, um eine langjährige Bankbeziehung aufzugeben. Sowohl «Dreamer», «aktuelle Besitzer» als auch «Zweitkäufer» schätzen die Bindung zu ihrer Hauptbank und lassen sich in der Regel nur durch deutliche Zinsvorteile zu einem Wechsel bewegen. Es gibt zwar auch eine Minderheit, die bereits bei sehr kleinen Zinsunterschieden – etwa 10 Basispunkten – bereit ist zu wechseln. Für die breite Masse gilt jedoch: Nur signifikante Vorteile motivieren tatsächlich zum Anbieterwechsel. Das ist zugleich eine gute und eine schlechte Nachricht: Gut für bestehende Banken, die ihre Kundschaft oft selbst mit leicht höheren Zinsen halten können. Schlecht für dieselben Banken, wenn es darum geht, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen – denn dafür muss das Angebot meist deutlich unter dem der Hausbank liegen.

PS: Am IFZ Forum Bank-IT vom 28. Oktober 2025 in Zürich-Oerlikon präsentieren wir die neue IFZ Open Finance Studie 2025 mit einem Fokus auf den Kundenbedürfnissen. Es erwartet Sie ein spannendes Programm auch mit interessanten Beiträgen aus der Praxis. Jetzt anmelden!

Zum Programm und zur Anmeldung: https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/agenda/veranstaltungen/2025/10/28/ifz-bank-it-forum/

Kommentare

2 Kommentare

Jochen Wölpert

22. September 2025

Liebes IFZ Team, sehr interessant und erstaunlich, wie niedrig die Preissensitivität bei den Kunden ist, obwohl es um gross Beträge geht, die man einsparen kann - und noch grösser, wenn man das gesparte Geld investiert. Ich habe mich noch gefragt, wie denn Kunden von Anbietern wie MoneyPark o.ä. berücksichtigt wurden? Solche Anbieter haben tendenziell die wechselwillige Kundschaft zu sich geholt.

andreasdietrich

22. September 2025

Lieber Jochen Wir haben eine repräsentative Studie erhoben - als auch jene drin, bei bei Vermittlern abschliessen und sehr preissensitiv sind. Zu den Hypothekenvermittlern haben wir diesbezüglich sowieso noch interessante Daten erhalten. Werden wir allenfalls auch mal noch als Blog-Artikel veröffentlichen.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

15. September 2025

Beschleunigte Digitalisierung von Banken durch KI

Von Dr. Urs Blattmann und Dr. Thomas Fischer

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei Schweizer Banken nimmt rasch zu. Im Rahmen der IFZ Studie Bank-IT und Sourcing 2025 wurde ermittelt, wie Banken KI aktuell einsetzen und welches die Veränderungen sein werden, die auf die Retailbanken zukommen. Im folgenden Beitrag werden die wichtigsten Studienergebnisse bezüglich KI zusammengefasst.

Rund 70 Prozent der Banken setzen derzeit bereits KI-Lösungen ein, wie die Umfrage des IFZ bei Schweizer Retailbanken Ende 2024 ergeben hat. Eine Umfrage der FINMA im gleichen Zeitraum hat zudem gezeigt, dass aktuell pro Institut im Durchschnitt fünf Lösungen mit KI im Einsatz sind und neun getestet werden. Eine sehr kleine Zahl von Unternehmen setzt jedoch bereits über 100 Lösungen ein. Insgesamt eine beträchtliche Zunahme, nachdem der KI-Einsatz vor drei Jahren noch marginal gewesen ist. Bei nüchterner Betrachtung muss aber festgestellt werden, dass meisten Banken bezüglich KI noch ganz am Anfang stehen und beispielsweise auch in Bezug auf regulatorische und strategische Fragestellungen noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Gemäss FINMA-Umfrage verfügen derzeit nur knapp die Hälfte der Institute über eine KI-Strategie.

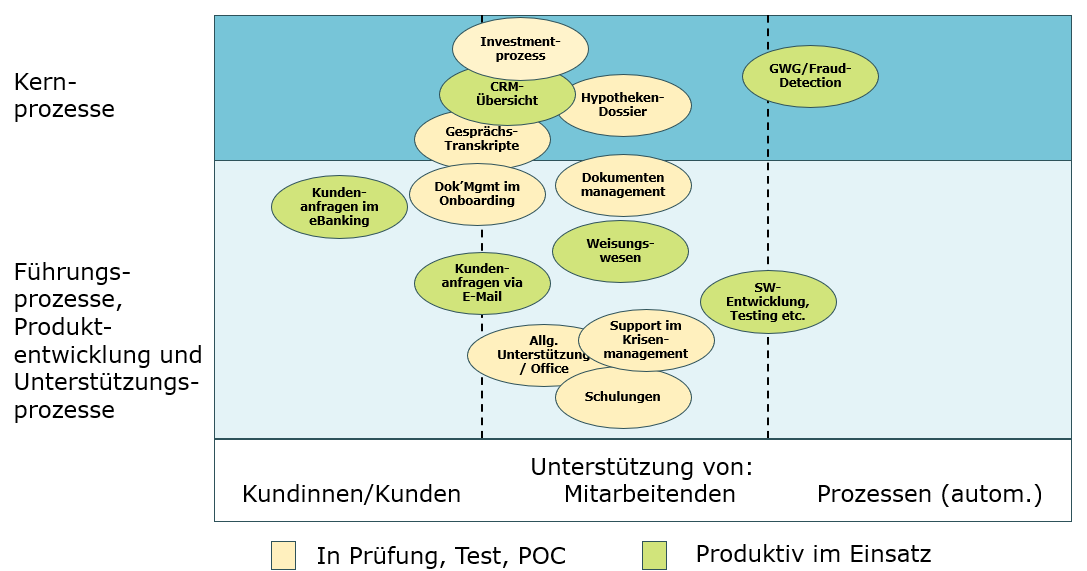

Die Untersuchung des Einsatzes von KI bei Schweizer Retailbanken durch das IFZ hat folgendes Bild ergeben:

Abbildung 1: Übersicht KI Lösungen bei Schweizer Retailbanken (Quelle: Bank-IT und Sourcing Studie 2025)

Die Abbildung macht zwei Dinge deutlich: Zunächst kann festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrzahl der KI-Anwendungen bei Banken dazu eingesetzt wird, die eigenen Mitarbeiter zu unterstützen. Bei der Interaktion mit den Kundinnen und Kunden sowie bei der automatischen Ausführung von Prozessen sind derzeit erst wenige Lösungen im Einsatz. Im Weiteren fällt auf, dass Lösungen vor allem in Unterstützungsprozessen, d.h. beispielsweise bei administrativen Tätigkeiten, und kaum in den klassischen Kernprozessen – Finanzieren, Sparen, Vorsorgen, Anlegen und Zahlen – eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Banken nutzen KI im Moment vor allem dazu, die Effizienz der eigenen Mitarbeiter zu verbessern. Ein gutes Beispiel dafür ist der Einsatz von KI zur Beantwortung von Kunden-Emails bei der Migrosbank (siehe hier für unseren Blog dazu). Weitere Beispiele sind das Wissensmanagement, welches Bankmitarbeiter bei der Suche der relevanten Weisungen und Reglemente unterstützt, oder die Transkription resp. die Erstellung einer Zusammenfassung von Sitzungen.

Anwendungen im CRM und bei Übungen des Krisenstabes

Interessante Anwendungen konnten im Rahmen der Erhebung bei Banken auch bei der Nutzung des CRM beobachtet werden. Anstatt dem Mitarbeiter die Suche der wichtigsten Informationen zum Stand einer Kundenbeziehung beispielsweise bei der Vorbereitung eines Meetings mit dem Kunden selbst zu überlassen, erhält dieser neu Unterstützung durch KI, welche ihm auf entsprechenden Wunsch sofort eine Zusammenfassung liefert und gegebenenfalls auch auf spezifische Aspekte genauer eingeht. Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Mitarbeiter schneller und vollständig im Bild ist. Zudem konnte auch festgestellt werden, dass die Einträge im CRM durch die Mitarbeiter qualitativ besser geworden sind.

Bei Übungen des Krisenstabes geht es vielfach darum, in kurzer Zeit einen vollständigen und gut strukturierten Überblick über die aktuelle Situation zu erstellen und daraus die geeigneten Massnahmen abzuleiten. Auch hier – so zeigen die Erfahrungen der Valiant Bank – kann KI einen wertvollen Beitrag leisten.

Einsatz von KI im Bereich Dokumentenmanagement des Hypothekarprozesses

Bei den Kernprozessen ist KI bei den Banken noch wenig im Einsatz, erste Ansätze sind bereits erkennbar. So setzen beispielsweise einige Banken beim Dokumentenmanagement des Finanzierungsprozesses, die Lösung der Firma Hypodossier ein. Diese SaaS-Lösung verbessert mit Hilfe von KI die Effizienz beim Handling der Dokumente, welche bei der Vergabe von Hypotheken von der Bank einzuholen sind. Dabei werden die Inhalte der Dokumente erkannt, klassifiziert, abgelegt und dem Bankmitarbeiter entsprechend geordnet zur Verfügung gestellt. Dieser hat somit direkten Zugriff auf alle Pläne und Fotos, aber auch auf Lohnausweise, Betreibungsauskünfte, Identitätsausweise etc.

Im Weiteren kann auch die Extraktion von Daten aus den bestehenden Dokumenten sowie das Mapping der gefundenen Informationen auf eine vorgegebene Datenstruktur durch die KI vorgenommen werden. Zudem kann die KI gegebenenfalls auch auf eine Inkonsistenz von Informationen, zum Beispiel die Grösse der Wohnfläche, hinweisen. KI präsentiert sich in dieser Art als mächtiger Assistent, welcher eine Vielzahl manueller Prozesse digitalisiert und sowohl hoch effizient als auch qualitativ einwandfrei arbeitet.

Veränderungen von Banken durch KI

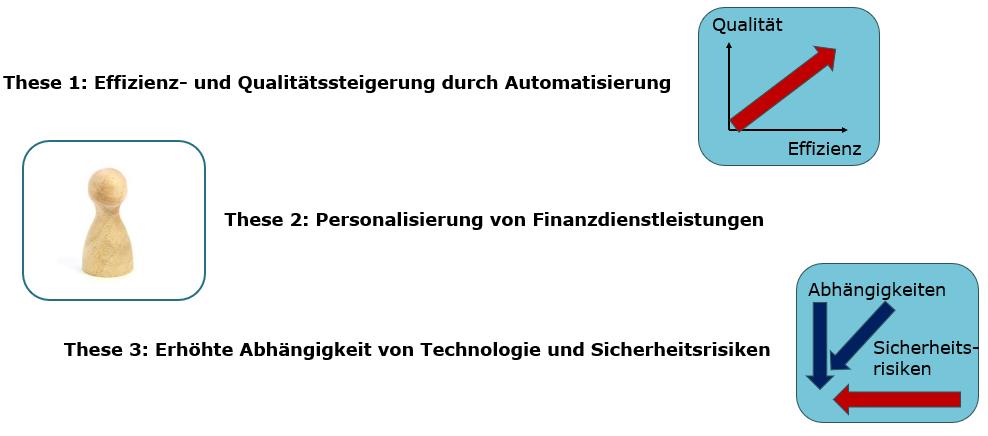

Die IFZ Studie Bank-IT und Sourcing 2025 hat sich auch intensiv damit auseinandergesetzt, welches die Konsequenzen des Einsatzes von KI sein werden. Zunächst ist dabei die unmittelbare Veränderung der Banken zu betrachten. Hierzu drei Thesen (vgl. Abbildung 2):

Abbildung 2: Veränderungen von Banken durch KI

Die oben angeführten sowie weitere, in der Studie noch detaillierter geschilderten Beispiele veranschaulichen, dass mit KI ein signifikanter Effizienzgewinn möglich ist und dass gleichzeitig auch die Qualität verbessert werden kann, weil Fehler vermieden oder eliminiert werden können. KI beinhaltet zudem auch ein grosses Potenzial, noch individueller auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden einzugehen, ohne dass dadurch die Kosten exorbitant steigen. Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, dass die Abhängigkeiten und Sicherheitsrisiken zunehmen werden, so dass die Banken gut beraten sind, hier schon frühzeitig entsprechende Massnahmen zu treffen, um diese Risiken mittel- und längerfristig auf einem vernünftigen Niveau zu stabilisieren.

Die Vielzahl und die Verschiedenartigkeit der aufgeführten Beispiele zeigen aber auch, dass praktisch alle Bereiche der Banken von der Einführung und Ausbreitung von KI betroffen sein werden. Entsprechend gross wird auch das Einsparpotenzial sein. Konkrete Beispiele aus Asien zeigen, dass mittelfristig Einsparungen von rund zehn Prozent der Mitarbeiter erwartet werden. Gleichzeitig dürfte durch die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden in den Bereichen KI und Sicherheit etwa die Hälfte der Einsparungen wieder kompensiert werden.

Eine weitere Erkenntnis der IFZ Studie ist, dass Banken bezüglich der Veränderungen durch KI den Blick über das eigene Unternehmen und die eigene Branche hinauswagen sollen. So wird die Software-Entwicklung durch KI massiv verändert werden, was auch für die Banken von grosser Bedeutung ist. Zudem werden auch alle anderen Branchen von KI betroffen sein, was gesamtwirtschaftlich zu erheblichen Investitionen und damit für Banken möglicherweise auch zu neuen Chancen bei der Finanzierung von Firmen führen kann.

Fazit

Der Einsatz von KI wird bei Banken praktisch alle Bereiche betreffen, zu deutlichen Effizienzgewinnen und Qualitätssteigerungen führen und eine noch weiter individualisierte Erbringung von Dienstleistungen ermöglichen. Die Digitalisierung wird dadurch weiter beschleunigt. Es ist für Banken deshalb auch unerlässlich, sich mit den erforderlichen Change-Prozessen sowie den neuen Abhängigkeiten und Risiken auseinanderzusetzen. Bei allem vorausschauenden Agieren, sollte jedoch auch nicht vergessen werden, dass die Branche erst am Anfang steht und noch vielerorts Hausaufgaben im regulatorischen und strategischen Bereich zu erledigen sind.

Ein Überblick über die weiteren Erkenntnisse aus der IFZ-Studie Bank-IT und Sourcing 2025 findet hier. Die Studie kann hier kostenfrei bezogen werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Platinsponsoren Accenture, Finnova, Inventx, KPMG und Swisscom sowie den beiden Goldsponsoren Aity und Credit Exchange, deren Unterstützung die Studie erst möglich gemacht hat.

Das IFZ setzt sich in verschiedenen Bereichen mit KI und Zukunftsthemen des Banking auseinander. Wir machen Sie in diesem Zusammenhang gerne auf unsere Veranstaltungen im September und Oktober aufmerksam:

- IFZ Forum Bank-IT zu Open Finance, 28. Oktober 2025

- Präsentation der IFZ Studie Open Finance, 28. Oktober 2025

Ausserdem bietet das IFZ Weiterbildungen an, die Mitarbeitenden an der Schnittstelle zwischen Banking und IT dabei unterstützt, die Schlüsselkompetenzen für die Zukunft des Banking zu erwerben und auszubauen. Ein neuer CAS dazu startet im März 2026:

Haben Sie spezifische Fragen? Wir stehen gerne zur Verfügung: urs.blattmann@hslu.ch, thomas.fischer@hslu.ch

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

8. September 2025

ESG-Druck auf KMU: Welche Tools Banken jetzt kennen sollten

Von Nadine Berchtold

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind eine entscheidende Kundengruppe von Schweizer Retailbanken und tragen massgeblich zur Entwicklung der Schweizer Wirtschaft bei. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften, wie dem Schweizer OR 964 und der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) der EU, stehen sie jedoch zunehmend unter Druck, ihre Nachhaltigkeitsleistung nachzuweisen und zu verbessern. In den letzten Jahren haben sich verschiedene Nachhaltigkeits-Tools am Schweizer Markt etabliert. Alle haben zum Ziel, die Datenerfassung und -bewertung sowie die Nachhaltigkeitskommunikation und -transparenz zu fördern. Für viele Retailbanken ist es deshalb spannend, sich mit den Anbietern auf dem Markt auseinanderzusetzten, nicht zuletzt, um allfällige Partnerschaften zu prüfen. Im heutigen Blog präsentieren wir eine Auswahl.

Bedeutung von KMU-Nachhaltigkeits-Tools für Retailbanken

Grossunternehmen erwarten zunehmend von ihren Lieferanten Nachhaltigkeitsnachweise, wodurch KMU unter Zugzwang geraten. Nachhaltigkeits-Tools helfen dabei, diesen Anforderungen möglichst effizient gerecht zu werden, indem sie eine standardisierte und effiziente Datenerfassung und Nachhaltigkeitskommunikation ermöglichen.

Mit KMU als eine der wichtigsten Kundengruppen von Schweizer Retailbanken, sind auch für sie solche Tools von Interesse, da sie ihnen helfen können,

- finanzielle Nachhaltigkeits-Risiken ihrer Kunden besser zu verstehen und zu managen,

- passende Nachhaltigkeits-Finanzierungsprodukte zu konstruieren, und

- die Genauigkeit ihrer Berechnung der finanzierten Emissionen im Kreditportfolio zu verbessern.

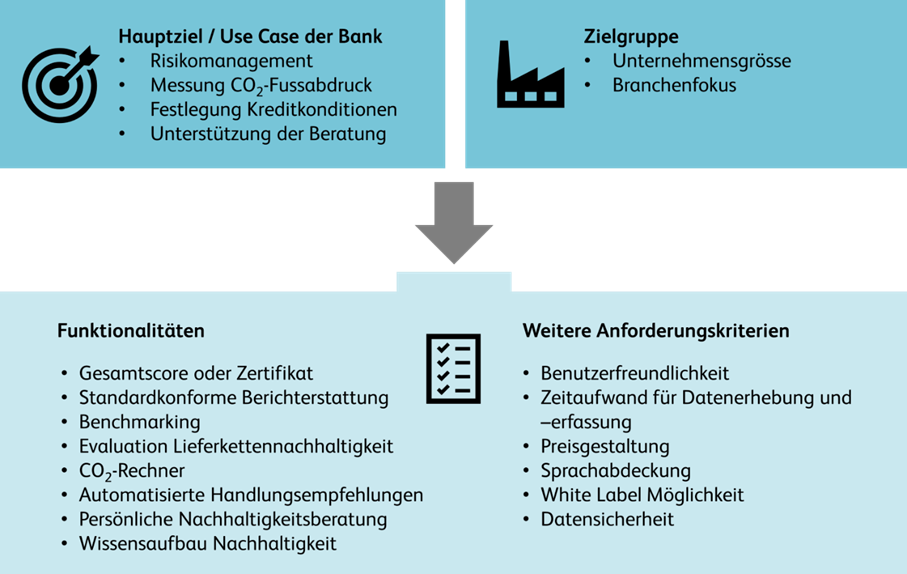

Anforderungen an ein Nachhaltigkeits-Tool

Die Anforderungen an ein Nachhaltigkeits-Tool aus der Bankperspektive variieren je nach Bankbedürfnissen. Im Zentrum stehen das Hauptziel und die Zielgruppe der Bank. Der priorisierte Use Case (oder mehrere) entscheidet, wie das Tool eingesetzt wird und welche Funktionalitäten im Vordergrund stehen sollen. Abbildung 1 zeigt auf, welche Funktionalitäten und weiteren Kriterien bei der Anforderungsdefinition zu berücksichtigen sind.

Abbildung 1: Hauptziel, Zielgruppe und Anforderungen an Tool (Aufzählung nicht abschliessend)

Vergleich führender Nachhaltigkeits-Tools in der Schweiz

In der Schweiz stehen verschiedene Tools zur Verfügung, die sich hinsichtlich ihrer Kernkompetenz und Funktionalitäten unterscheiden. Wir haben acht Anbieter verglichen:

| B-Corps / BLab | CRIF / Synesgy |

| Website www.blab-switzerland.ch www.bcorporation.net/en-us Herkunft U.S. Grösse ~25 FTE Schweiz, ~500 FTE global Kollaborationen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) | Website www.crif.ch/loesungen/nachhaltigkeit-esg www.synesgy.ch Herkunft Italien Grösse ~90 FTE Schweiz 1000+ FTE global Kollaborationen Baloise, Die Gestalterbank, Association of Cyprus Banks, Czech & Slovak Banking Association, Credem, BPER, Iccrea Group, mehrere Kantonalbanken zur Selbstevaluierung |

| EcoVadis | esg2go |

| Website www.ecovadis.com Herkunft Frankreich Grösse 1’000+ FTE Kollaborationen ING, Deutsche Bank, Société Générale,SEB, Lloyds Banking Group Plc und weitere | Website www.esg2go.org Herkunft Schweiz Grösse CCRS ~20 FTE, Adjumed ~10 FTE Kollaborationen UBS, Zürich Versicherung, Raiffeisen, Renaissance Anlagestiftung, SQS, Swisscleantech sowie rund 50 Professionals, Climate Partner |

| Greenomy | SWISSopenESG |

| Website www.greenomy.io Herkunft Belgien Grösse 50-100 FTE Kollaborationen Schufa, HSBC und Belfius | Website www.swissopenesg.ch Herkunft Deutschland Grösse 100-500 FTE Kollaborationen KPMG, Bearing Point, msg, Horváth & Partner, DIHK und Risk Solution Network AG |

| Sulytics | Pelt8 |

| Website www.sulytics.com Herkunft Schweiz Grösse >10 FTE Kollaborationen Mobiliar | Website www.pelt8.com Herkunft Schweiz Grösse ~10 FTE Kollaborationen PostFinance, BLKB, AXA, SIX, Banca Zarattini und Leonteq |

Tabelle 1: Verschiedene Anbieter im Schweizer Markt

Zwar mögen sich die Tools auf den ersten Blick sehr nahe sein, unterscheiden sie sich doch bei näherer Betrachtung.

Greenomy, Pelt8 und Sulytics haben sich auf das Management von unternehmerischen Nachhaltigkeitsdaten sowie das anschliessende Reporting fokussiert. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine einfache Datenerfassung ermöglichen und diese management-gerecht darstellen können, um eine effiziente Steuerung zu ermöglichen. Anschliessend bieten sie aufgrund der erfassten Daten Berichterstattungen nach verschiedenen anerkannten Standards an.

Dazu im Vergleich misst und bewertet B-Corps die ökologische und sozialen Wirkung eines Unternehmens und zeichnet dieses anschliessend aus, wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt worden sind. Die Tools von esg2go, EcoVadis und CRIF / Synesgy bieten ebenfalls beide eine Nachhaltigkeitsbewertung eines Unternehmens an. Insbesondere EcoVadis und CRIF / Synesgy verfügen über sehr umfangreiche Funktionalitäten, welche mittlerweile weit mehr abdecken als lediglich die Bewertung der Nachhaltigkeit.

Die Datensammlung und die Datenübermittlung über die direkte Dateneingabe oder über die Anbindung an andere Tools bezeichnen wir als Daten Hub. Die Plattform SWISSopenESG fungiert als offener Daten Hub, also als Bindeglied zwischen Datenquelle und -nutzern. Datenquellen können die bereits aufgelisteten Tools sein und Datennutzerinnen beispielsweise Finanzinstitute oder grössere Unternehmen, welche ihre Lieferkette analysieren. Über geführte Abfragestrecken und Ausfüllhilfen kann so die Datensammlung vereinfacht und für KMU die mehrfache Eingabe von Angaben vermieden werden.

Tabelle 7 ordnet die Tool-Anbieter drei Kategorien zu. Allerdings verschwimmen die angebotenen Funktionalitäten der analysierten Anbieter zunehmend, da der Funktionsumfang stetig erweitert wird, was eine klare Abgrenzung zunehmend erschwert. So sind einige typische Funktionalitäten des Datenmanagements auch bei Bewertungs-Tools zu finden und umgekehrt.

| Datenmanagement und -reporting Tool | Bewertungs-Tool | Daten Hub |

| GreenomyPelt8Sulytics | B-Corps / BLabCRIF / SynesgyEcoVadisesg2go | SWISSopenESG |

Tabelle 2: Grobzuteilung Tool-Anbieter zu Tool-Kategorie

Zielgruppe | Die acht Tools richten sich branchenunabhängig an KMU und teilweise auch an Grossunternehmen (CRIF / Synesgy, EcoVadis, Greenomy, Sulytics und B-Corps). EcoVadis hat mit rund 2’500 bewerteten Unternehmen die grösste Präsenz in der Schweiz, gefolgt von esg2go (1’000 registrierte, 500 bewertete Unternehmen) und CRIF / Synesgy (600 Unternehmen). Internationale Anbieter wie EcoVadis, CRIF / Synesgy und B-Corps haben zudem eine grössere weltweite Reichweite. Andere Tools wie Greenomy, openESG, Pelt8 und Sulytics befinden sich in der Wachstumsphase.

Gesamtscore oder Zertifikat | Viele Tools berechnen aufgrund der erfassten Daten eine Nachhaltigkeitsbewertung oder vergeben Zertifikate (z. B. EcoVadis-Medaillen, CRIF/Synesgy ESG-Zertifikat, B-Corps-Zertifizierung, esg2go Score) für Kommunikationszwecke. Banken sollten bei der Weiterverwendung dieser Scores die Bewertungsmethodik kritisch prüfen, da einige Ratings auf die Wirkung (Impact) und andere auf Risiko fokussiert sind.

CO₂-Rechner | Die meisten Tools berechnen, respektive schätzen, CO₂-Emissionen gemäss dem GHG-Protokoll und unterscheiden nach Scopes 1, 2 und 3. Dies ist für Banken spannend, da sie diese Daten für ihre eigene Emissionsberechnung benötigen. Schätzungen sind oft noch ungenau, verbessern sich aber mit detaillierten Lieferantendaten (lesen Sie hier mehr zu den finanzierten Emissionen von Schweizer Banken)

Automatisierte Handlungsempfehlungen | Anbieter wie EcoVadis, esg2go, CRIF/Synesgy, Sulytics und B-Corps bieten bereits automatisch generierte Nachhaltigkeitsmassnahmen an, teils mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Andere (openESG, Greenomy, Pelt8) planen dies für die Zukunft. Die Qualität dieser Empfehlungen sollte jedoch immer kritisch geprüft werden, um Fehlinvestitionen oder Greenwashing möglichst zu vermeiden.

Zeitaufwand für Datenerhebung | Der Erfassungsaufwand variiert bei allen Anbietern je nach Unternehmensgrösse und -komplexität. CRIF / Synesgy rechnet mit rund 1.5 Stunden für kleine Unternehmen. B-Corps hingegen schätzt einen Zeitaufwand von 6-8 Monaten mit 0.2 FTE. Entsprechend ist natürlich auch ein unterschiedlicher Detailierungs- und Genauigkeitsgrad zu erwarten. Die meisten rechnen jedoch mit rund einem Tag für ein kleines Unternehmen, welches noch Daten zusammenstellen und aufbereiten muss. In den Folgejahren reduziert sich der Aufwand jeweils.

Preisgestaltung | Für KMU-fokussierte Tools liegen die Kosten zwischen CHF 180–300 pro Jahr für kleine Unternehmen, mehrere Tausend Schweizer Franken für grössere Unternehmen. Datenmanagement-Tools sind teurer (z. B. Greenomy ab EUR 6’000, Pelt8 ab CHF 1’800). Banken könnten die Kosten teilweise übernehmen. Bei bankenfokussierten Tools tragen KMU keine oder nur geringe Kosten (z. B. openESG mit Gebühren pro Datenabfrage).

Im Sustainable Lending Monitor 2024, welcher das Institut für Finanzdienstleistungen IFZ in Zusammenarbeit mit der SIX erstellt hat, befindet sich ein ausführlicher Tool-Vergleich, in welchem noch weitere Kriterien aus Abbildung 1 beleuchtet werden.

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Während Tools für KMUs wie auch für Banken Leitlinien setzen können, bleiben wichtige Herausforderungen. Welche konkreten Daten für die Bank relevant sind, muss jedes Institut aufgrund ihrer Bedürfnisse selbst definieren. Kein Toolanbieter kann beispielsweise klare Aussagen dazu machen, welche Nachhaltigkeitsfaktoren die Kredit-Ausfallwahrscheinlichkeit beeinflussen. Daher ist es oft auch eine Herausforderung, den KMUs den Nutzen eines solchen Tools aufzuzeigen und zu begründen, weshalb für eine Bank solche Daten relevant sind.

Trotz dieser Herausforderungen ist davon auszugehen, dass Nachhaltigkeits-Tools an Bedeutung gewinnen werden. Mit zunehmendem Druck aus den Lieferketten spüren auch KMU die Notwendigkeit über ihre Nachhaltigkeit Rechenschaft ablegen zu können, um Kundenbeziehungen halten zu können. Banken und KMU, die frühzeitig in solche Tools investieren, profitieren langfristig durch eine bessere Risikosteuerung und Marktpositionierung. Gleichzeitig erwarten wir eine Konsolidierung des Marktes. Aktuell sind viele ähnliche Tools am Markt und die Kundenbedürfnisse werden darüber entscheiden, welche Tools am Markt bestehen können.

Fazit

Nachhaltigkeits-Tools sind ein essenzielles Instrument für KMU und Banken, um Nachhaltigkeitsanforderungen effizient zu erfüllen. Der richtige Tool-Anbieter hängt von den individuellen Zielen und der strategischen Ausrichtung der Bank ab. Während einige Tools sich auf die Bewertung und Zertifizierung konzentrieren, bieten andere umfassende Berichterstattung und Datenmanagement-Funktionen. Banken können die Tools für verschiedene Use Cases wie die Erkennung von Nachhaltigkeitsrisiken, die Konstruktion von Nachhaltigkeitsprodukten und die Berechnung der finanzierten Emissionen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

1. September 2025

Digitale Vermögensplattform willbe der LLB: Was bislang funktioniert – und was nicht

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Mit willbe betreibt die Liechtensteinische Landesbank (LLB) seit 2022 eine digitale Vermögensplattform, die sich an digital affine Anlegerinnen und Anleger richtet. Ursprünglich stark auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert, hat sich die Positionierung der App seither weiterentwickelt: Heute stehen Aspekte wie Stabilität, einfache Geldanlage und der Erwerb von physischem Gold über die App im Vordergrund. In meinem Blogbeitrag zeige ich auf, wie sich willbe bisher entwickelt hat, welche Nutzergruppen die App verwenden und welche Produkte besonders gut funktionieren.

Umpositionierung und welche Produkte gut funktionierten

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat 2022 mit willbe eine digitale Vermögensplattform respektive App mit Fokus auf Nachhaltigkeit lanciert – ich habe in einem früheren Blog-Artikel ausführlich darüber berichtet. Der ursprüngliche Anspruch war es, nachhaltiges Investieren für eine breitere Zielgruppe zugänglich zu machen. Die App mit Fokus auf Nachhaltigkeit bot unter anderem den Handel mit Fractional Shares an und setzte auf ein transparentes Preismodell mit einer Pauschalgebühr von 0.49 Prozent. Im Vergleich zum Schweizer Markt ist der Preis attraktiv, im deutschen Markt bewegt er sich auf konkurrenzfähigem Niveau.

Ähnlich wie bei Radicant zeigte sich, dass der Fokus auf Anlagen und Nachhaltigkeit als zentrales Verkaufsargument an Relevanz verlor. Dies führte zu einer strategischen Neupositionierung – sowohl in der Kommunikation als auch im Produktsortiment. 2023 lancierte willbe Tagesgeldkonten in Euro, US-Dollar und Schweizer Franken – bewusst ohne klassischen Zahlungsverkehr. Dieses Angebot traf den Nerv der Zeit: Die Nachfrage übertraf die Erwartungen deutlich. Einige Kundinnen und Kunden nutzten das Tagesgeld nicht dabei nicht nur als Einstieg, sondern tätigten in der Folge auch weitere Investitionen.

Mit dem Rückgang der Zinsen verlor das Tagesgeld jedoch an Attraktivität. Während Bestandskunden der Plattform treu blieben, flaute das Neugeschäft merklich ab. Darauf reagierte willbe mit der Einführung von Festgeldangeboten – ein logischer nächster Schritt angesichts des Kundenbedarfs an stabileren Anlageformen. Diese Produkte, mit Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren, wurden im Juli 2024 lanciert.

So wird das Angebot von willbe bislang genutzt

Rund 70 Prozent der Kundinnen und Kunden stammen aktuell aus Deutschland, wo auch der Grossteil der Marketingaktivitäten stattfindet. 21 Prozent der Kundschaft ist in der Schweiz wohnhaft. Die restlichen 9 Prozent der Kundinnen und Kunden stammen aus Liechtenstein und Österreich. Deutsche Kundinnen und Kunden weisen im Durchschnitt um 30 Prozent tiefere Volumina auf als die Schweizer Kundschaft.

Wenig überraschend erfolgt die Nutzung fast ausschliesslich mobil. 96 Prozent der Kundinnen und Kunden greifen über die App auf willbe zu, nur 4 Prozent nutzen den Desktop-Zugang. Das bestätigt die klare Ausrichtung auf eine mobile-first-Strategie.

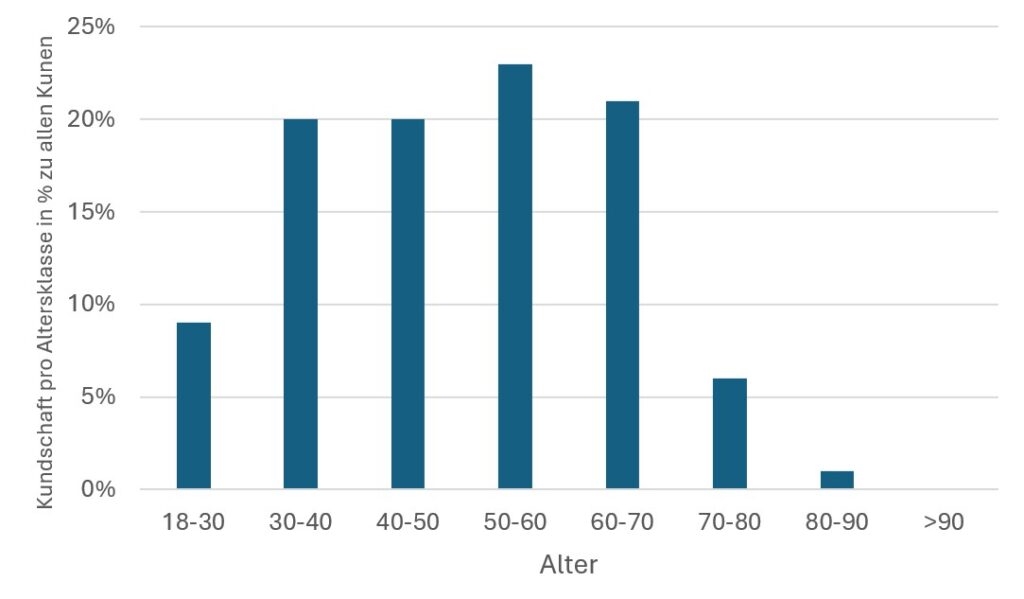

Ein Blick auf die Altersstruktur der Kundinnen und Kunden von willbe zeigt, dass der überwiegende Teil der Kundschaft zwischen 30 und 70 Jahre alt ist (vgl. Abbildung 1). Rund 85 Prozent aller Nutzerinnen und Nutzer fallen in diese Altersspanne. Die bedeutendste Gruppe stellen die 50- bis 60-Jährigen (ca. 23 %), gefolgt von der Gruppe der 60–70-jährigen (ca. 21 %) sowie den 30–50 Jahre (jeweils ca. 20 %).

Auffällig gering vertreten ist hingegen die jüngere Zielgruppe: Die 18- bis 30-Jährigen machen weniger als 10 Prozent der Kundschaft aus. Auch Menschen über 70 sind deutlich unterrepräsentiert – insbesondere angesichts des demografischen Gewichts älterer Menschen in der Gesamtbevölkerung.

Diese Verteilung legt nahe, dass willbe insbesondere Menschen anspricht, die sich aktiv mit Vermögensaufbau, Vorsorge und stabiler Geldanlage beschäftigen – typischerweise also Erwerbstätige in ihrer Sparphase sowie Personen kurz vor oder nach dem Übergang in den Ruhestand. Dass die jüngere Zielgruppe (18–30 Jahre) noch deutlich unterrepräsentiert ist, dürfte unter anderem daran liegen, dass in dieser Lebensphase andere Themen – wie Ausbildung, Berufseinstieg oder Konsum – im Vordergrund stehen und die Sparquote oft geringer ist. Mit der tiefen Einstiegshürde oder auch den Fondsparplänen hätte man aber auch für diese Gruppe ein Angebot.

Insgesamt zeigt die Altersverteilung: willbe erreicht eine zentrale Zielgruppe mit hoher Finanzaffinität, aber es gibt noch Raum, um jüngere Menschen und die sehr vermögenden älteren Jahrgänge gezielter anzusprechen.

Abbildung 1: Altersverteilung Kundschaft willbe

In Bezug auf die Produktnutzung zeigt sich, dass das Cash-Produkt mit Abstand am häufigsten genutzt wird und als klares Einstiegsprodukt dient. Eine breitere Nutzung weiterer Angebote – insbesondere Anlagen («Invest») und Festgelder – erfolgt bislang nur durch eine Minderheit der Kundinnen und Kunden. Lediglich rund fünf Prozent nutzen derzeit drei oder mehr verschiedene Produkte.

Das Wachstum von willbe verlief in den ersten Jahren positiv, aber nicht immer linear. Nach hohen prozentualen Wachstumsquoten im Jahr 2023, ist man im 2024 um 120 Prozent (Anzahl Kunden) respektive um 125 Prozent (Assets under Management) gewachsen. Im laufenden Jahr 2025 (bis Ende April) liegt der Zuwachs bei 14 % (Anzahl Kunden), In den letzten Wochen hat das Wachstum dank regem Kundeninteresse für das neu lancierte Gold-Angebot wieder spürbar angezogen.

Auch wenn die Entwicklung von willbe nicht immer linear verlief, zeigt man sich bei der LLB insgesamt zufrieden mit dem bisher Erreichten. Der Net Promoter Score (NPS) liegt bei 46 – ein starker Wert für eine junge Plattform. Das Wachstum war zuletzt etwas verhaltener, auch weil zwischenzeitlich einige zentrale Produkte fehlten. Doch die Weichen sind gestellt: Das Angebot wurde kürzlich erweitert – Gold, Sparen, Anlegen – mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Lösung ohne Zahlungsverkehr, aber mit Fokus auf Vermögensbildung zu bieten.

Neu im Angebot: Digital in echtes Gold investieren und Sparpläne

So wurde erst kürzlich (Mitte Mai) willbe Gold eingeführt – ein physisches Goldprodukt mit eigener Verwahrung in Liechtenstein durch die LLB. Interessierte können ein Golddepot eröffnen und in Anteile an physischen Goldbarren investieren. Kauf und Verkauf erfolgen direkt in der App und sind ab einem Gramm bis zu einem Kilogramm pro Transaktion (maximal EUR/CHF 100’000) und in flexibler Stückelung möglich. Preislich scheint das Angebot attraktiv: willbe bietet Gold zum aktuellen Börsenpreis an und verrechnet dafür einen Spread von 0.5 Prozent. Darüber hinaus fallen keine Transaktionskosten an, weder beim Kauf noch beim Verkauf. Ab dem 1. Januar 2026 wird jedoch zudem eine jährliche Lagergebühr von 0.5 Prozent erhoben. Ich finde dies ein spannendes Produkt und hatte schon früher über ein ähnliches Produkt von UBS auf diesem Blog geschrieben.

Seit Juni bietet willbe zudem ein weiteres Angebot an ETF- und Fondslösungen an. Alle Anlagelösungen können als Sparplan abgeschlossen oder ab einer Anlagesumme von EUR/CHF 100 investiert werden. Unter den Produkten befinden sich sowohl hauseigene Lösungen als auch solche von Drittanbietern.

Fazit

Eine digitale App für Investitionen hat es im hart umkämpften Anlagemarkt nicht leicht – das haben bereits andere Anbieter erfahren müssen. Dabei liegen die Vorteile für digital affine Personen, die ihr Vermögen aufbauen wollen, grundsätzlich auf der Hand.

Der ursprüngliche Fokus von willbe auf nachhaltiges Investieren hat sich zudem nicht als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen. Inzwischen ist man auch in der Markenkommunikation von dieser Storyline abgerückt.

Die Positionierung verschiebt sich zunehmend von „Nachhaltigkeit“ im engeren Sinn hin zu den breiteren Themen „Stabilität“ und „Sicherheit“. Nachhaltige Produkte bleiben zwar Teil des Angebots, stehen aber nicht mehr im Zentrum. Stattdessen rücken Anwendungsfälle wie Sparen und Anlegen stärker in den Vordergrund – in einer Sprache, die weniger ideologisch und näher am konkreten Kundenbedürfnis ist.

Die bisherigen Erfahrungen mit willbe zeigen: Die Conversion über Tages- und Festgelder funktioniert besser als über reine Investmentangebote. Der Einstieg über Sparprodukte scheint für viele Kundinnen und Kunden der geeignetere Zugang zu sein – mit positiver Spillover-Wirkung auf weitere Produkte. Auch das neu lancierte Goldprodukt stellt aus meiner Sicht eine sinnvolle Ergänzung des Angebots dar – ein Produkt, das durchaus auch für andere Banken als digitales Angebot interessant wäre.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

27. August 2025

Crypto Assets im Aufschwung: Wachstum und steigende Akzeptanz

Von Prof. Dr. Thomas Ankenbrand, Dr. Denis Bieri, Joël Ettlin, Angelo Gattlen, Dr. Patric A. Huber und Dr. Jovana Milojevic

Crypto Assets haben in den letzten zwölf Monaten weiter an Bedeutung gewonnen. Neben den teilweisen rasanten Kursentwicklungen ist auch das Ökosystem in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein mit verschiedensten Anbietern gewachsen. Der Markt rückt zudem stärker in den Fokus institutioneller Investoren. Dies zeigt die neueste «Crypto Assets Study 2025» der Hochschule Luzern.

Zusammenfassung der Studie im Video

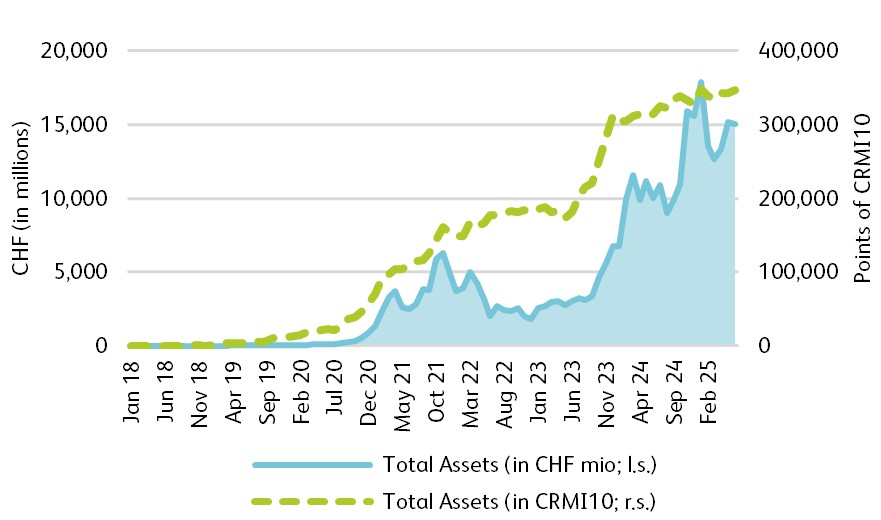

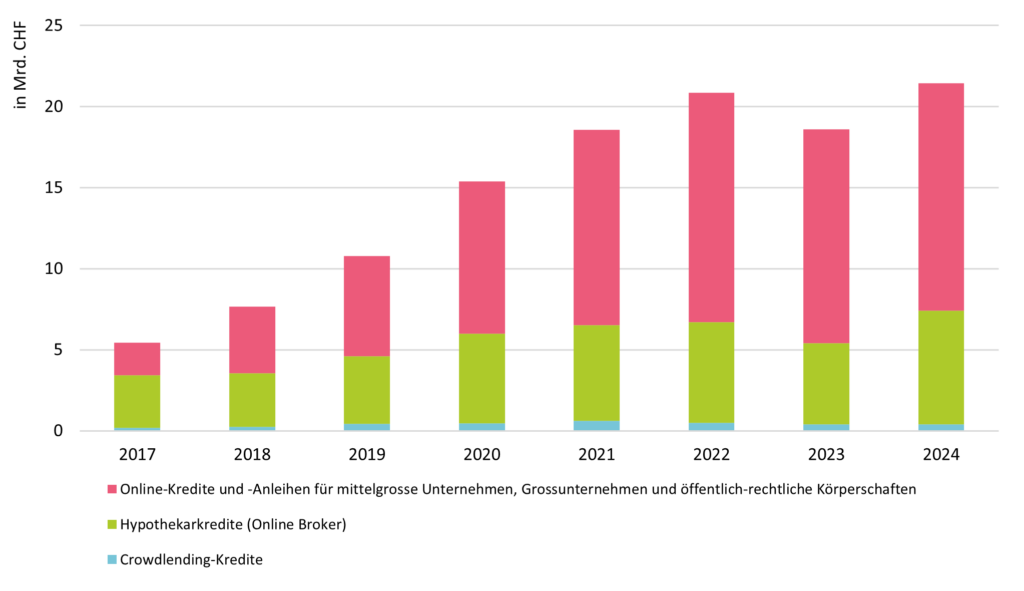

Der Markt für Vermögenswerte auf der Blockchain (Crypto Assets) hat im vergangenen Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Mitte 2025 belief sich der Gesamtwert aller Crypto Assets weltweit auf rund 3.5 Billionen US-Dollar. Auch in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein entwickelte sich der Markt dynamisch: Das verwaltete Vermögen (AuM) in indirekten Anlageprodukten wie Fonds oder börsengehandelten Produkten wuchs bis Juni 2025 auf rund 15 Milliarden Franken. Damit ist das Volumen innert zwölf Monaten um rund zwei Drittel gestiegen (Abbildung 1). Während das nominale AuM dieser Produkte im Beobachtungszeitraum schwankte (blaue Linie), zeigte das preisbereinigte AuM (grün gestrichelte Linie) einen vergleichsweise stetigen Anstieg, was auf Nettozuflüsse von neuem Kapital hinweist.

Abbildung 1: Monatliche Gesamtvermögenswerte von Crypto-Asset-bezogenen ETPs und Open-End-Fonds (Quellen: Morningstar Direct, Bloomberg).

Das Schweizer und Liechtensteiner Crypto-Ökosystem wächst weiter

Ein Wachstum zeigt sich auch bei der Anzahl Unternehmen in der Schweiz und Lichtenstein, die Dienstleistungen für Crypto-Asset-Investitionen anbieten. Waren es vor einem Jahr noch 359 Unternehmen, sind es Mitte 2025 insgesamt 407. Dies entspricht einem Wachstum von über 13 Prozent. Dabei konzentriert sich der Markt für Crypto Assets nach wie vor auf die Kantone Zug und Zürich: Über 60 Prozent der Unternehmen aus dem Crypto-Asset-Bereich sind in diesen beiden Kantonen angesiedelt. Weitere wichtige Standorte sind das Fürstentum Liechtenstein mit rund 10 Prozent und Genf mit etwa 9 Prozent der Unternehmen.

Mehr Produkte, aber Handelsvolumen ohne klare Tendenz.

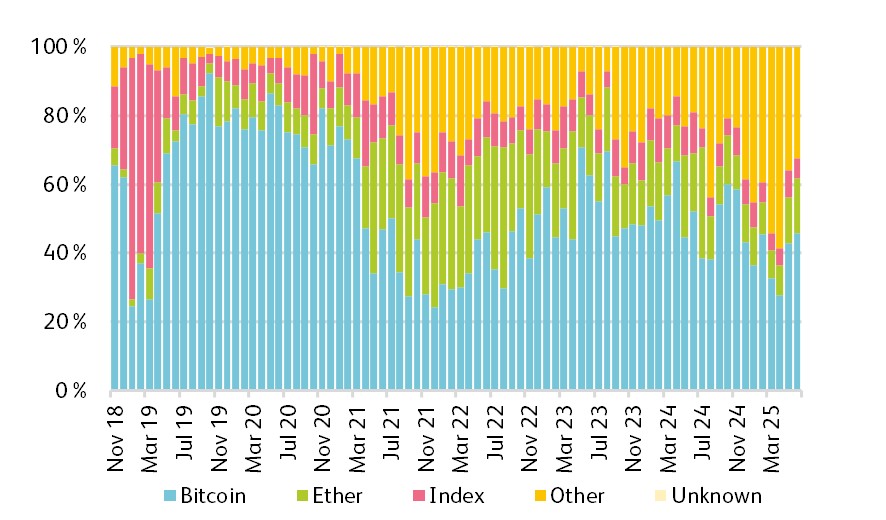

Die Anzahl indirekter Anlageprodukte an Schweizer Börsen, darunter Exchange Traded Products und strukturierte Produkte, ist weiter gestiegen. Die Handelsvolumen für diese Produkte an der SIX Swiss Exchange wiesen jedoch Schwankungen auf. Auffällig ist dabei, dass die Handelsvolumen verhältnismässig stärker bei indirekten Produkten auf andere Crypto Assets als bei solchen auf Bitcoin zugenommen haben (Abbildung 2). Das gesamte Handelsvolumen zeigt jedoch keine klare Tendenz und verzeichnet im Vergleich zu Juni 2024 kein signifikantes Wachstum. Dieses Muster zeigt sich nicht nur bei indirekten Anlagen, einschliesslich des Handels an Crypto-Derivatebörsen, sondern auch bei direkten Anlagen an zentralisierten und dezentralisierten Crypto-Börsen, wobei die Derivatemärkte den grössten Anteil der gesamten Handelsaktivität ausmachen.

Abbildung 2: Monatliche Anteile des Handelsvolumens nach Basiswert (Quellen: SIX).

Erste Anzeichen von institutionellen Investoren

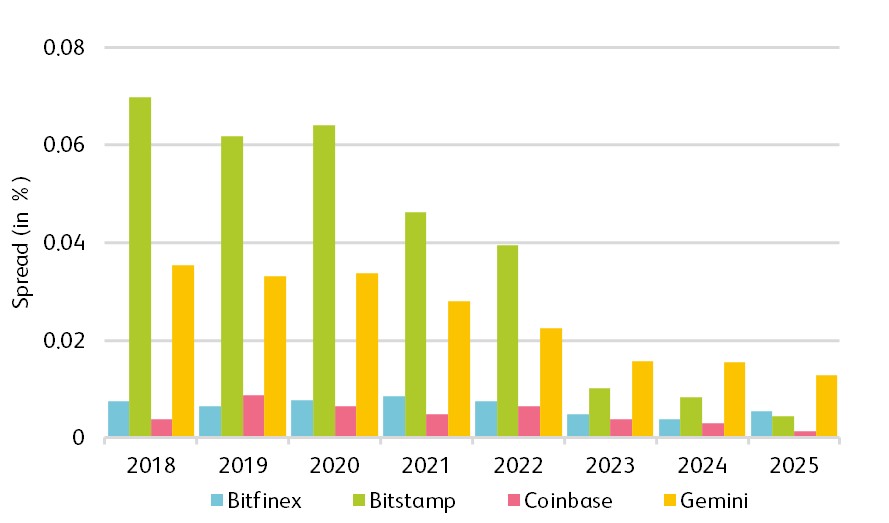

Professionelle Investoren wie Banken und Family Offices scheinen sich zunehmend im Markt zu engagieren. Institutionelle Marktteilnehmer lassen sich zwar nicht direkt in Handels- und Blockchain-Daten identifizieren, doch gewisse Indizien deuten darauf hin. Dazu zählen etwa typische Muster wie rückläufige Bid-Ask-Spreads für Bitcoin auf Crypto-Börsen (Abbildung 3), was auf eine steigende Liquidität infolge der Präsenz institutioneller Investoren hindeuten könnte.

Abbildung 3: Jährliche durchschnittliche Bid-Ask-Spreads für Bitcoin auf Bitfinex, Bitstamp, Coinbase und Gemini (Quelle: Bitcoinity (online)).

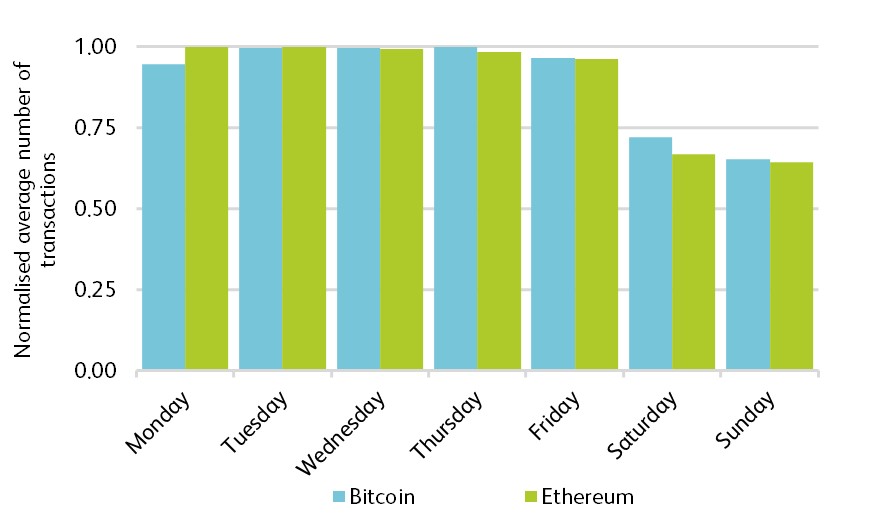

Weitere Hinweise auf die Präsenz institutioneller Investoren im Bereich von Crypto Assets liefern Daten aus der Bitcoin- und der Ethereum-Blockchain. So zeigt sich beispielsweise eine höhere normalisierte Anzahl von Transaktionen mit einem Volumen von über 100’000 USD an Wochentagen im Vergleich zu Wochenenden, also an Geschäftstagen, an denen institutionelle Anleger typischerweise aktiv sind (Abbildung 4). Für Ethereum gilt zudem, dass grosse Wallets ihre Bestände selbst in Marktabschwüngen weitgehend stabil halten und einen erheblichen Anteil langfristiger Positionen aufweisen. Solche Beobachtungen sprechen insgesamt für ein Engagement institutioneller Anleger im Crypto-Asset-Markt, was dem Markt Stabilität und Glaubwürdigkeit verleihen könnte. Allerdings verhindert die Anonymität von Blockchain-Adressen eine eindeutige Zuschreibung ohne verifizierte Identitätsdaten.

Abbildung 4: Durchschnittliche Anzahl grosser Bitcoin- und Ethereum-Transaktionen nach Wochentag.

Bitcoin war nicht das neue Gold

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Bitcoin als potenzieller Bestandteil traditioneller Portfolios stellt sich die Frage, wie stark seine Renditen mit klassischen Anlageklassen zusammenhängen und welchen Beitrag er zur Portfoliodiversifikation leisten kann. Dies wird mithilfe eines Beta-Ansatzes auf Basis einer linearer Regression untersucht. Unterschieden wird zwischen Upside-Beta (in Phasen positiver Marktentwicklung des Proxys) und Downside-Beta (in Phasen negativer Marktentwicklung), um asymmetrisches Risikoverhalten sichtbar zu machen (Abbildung 5). Die Analyse verdeutlicht, dass Bitcoin am stärksten mit Aktien und Gold korreliert war, wobei das Downside-Beta gegenüber Aktien höher ausfällt als das Upside-Beta. Aufbauend auf diesen Ergebnissen zur Risikosensitivität untersucht die anschliessende Portfolioanalyse, welchen konkreten Einfluss die Einbindung von Bitcoin und Gold auf Rendite, Volatilität, Maximum Drawdown und risikobereinigte Performance hat. In der Portfolioanalyse erzielte die Allokation mit Bitcoin die höchsten Renditen, geht jedoch mit erhöhter Volatilität und tieferen Drawdowns einher. Gold wirkte dagegen stabilisierend, liefert aber geringere Erträge. Die Kombination aus Bitcoin und Gold erzielte sowohl die höchste risikobereinigte Performance (Sharpe Ratio) als auch den höchsten Gesamtertrag und zeigte damit die potenziell komplementäre Rolle beider Assets in einer diversifizierten Allokation. Der maximale Drawdown konnte mit dieser Allokation allerdings nicht reduziert werden. Ein grundsätzliches Problem ist, dass sich viele Portfoliooptimierungsansätze an den Entwicklungen der Vergangenheit orientieren. Hier besteht noch Bedarf für weitere Analysen in verschiedenen Marktzyklen.

Abbildung 5: Geschätzte Beta-Koeffizienten von Bitcoin in Bezug auf traditionelle Anlageklassen unter Aufwärts-, Abwärts- und Gesamtmarktbedingungen

Blockchain trifft Kassenobligation

Tokenisierte Vermögenswerte treffen aktuell auf ein breites Interesse seitens des Finanzsektors. Bereits heute gibt es in der Schweiz tokenisierte Obligationen und Aktien, die über regulierte Plattformen emittiert und gehandelt werden. Franken-basierte Stablecoins haben sich, im Gegensatz zu ihren USD-basierten Pendants, bislang aber nicht entwickeln können. Ideen wie tokenisierte Bilanzpositionen, wie zum Beispiel Kassenobligationen, könnten jedoch neue Anwendungsfälle darstellen.

Was sind Crypto Assets?

Crypto Assets sind digitale Repräsentationen wie Forderungen, Werte oder Rechte, die auf einem dezentralen Register (wie einem Blockchain-Protokoll) in Form von Token ausgegeben werden.

Crypto Assets Study 2025

Die Hochschule Luzern veröffentlicht zum fünften Mal die jährliche «Crypto Assets Study». Diese bietet eine umfassende Übersicht zum Investment-Ökosystem für Crypto Assets in der Schweiz und Liechtenstein. Ermöglicht wurde die Studie durch die Unterstützung von Finnova, Inventx, dem Kanton Zug, SFTI / Swiss Fintech Innovations, SIX, Swiss Bankers Prepaid Services und der Zürcher Kantonalbank. Download der Studie.

Research Partners

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

18. August 2025

Welche Anleger legen in welche Finanzprodukte an?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Prof. Dr. Simon Amrein und Dr. Reto Rey

In diesem Blog zeigen wir, welche Bevölkerungsgruppen in der Schweiz Wertschriften besitzen – und auf welche Weise sie investieren. Die Ergebnisse geben nicht nur Aufschluss darüber, wer an den Finanzmärkten partizipiert, sondern auch wie: also welche Anlageformen – von Aktien über Fonds bis hin zu Krypto – bevorzugt werden. Besonders spannend ist der Blick auf Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Sprachregion sowie Vermögens- und Einkommenssituation. Deutlich wird: Der Zugang zum Kapitalmarkt ist in der Schweiz noch immer sehr ungleich verteilt – sowohl was die Beteiligung als auch die Anlagepräferenzen betrifft.

Für die entsprechende Untersuchung haben wir in Zusammenarbeit mit PostFinance eine Umfrage über ein Marktforschungsinstitut durchgeführt. Die Studie basiert auf einer Befragung von insgesamt 3’017 in der Schweiz wohnhaften Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren. Die Befragung wurde im Juli 2024 durchgeführt. Die Umfrage ist in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung sowie die Sprachregion der befragten Personen für die Schweiz repräsentativ.[1]

Wer hält Wertschriften in der Schweiz?

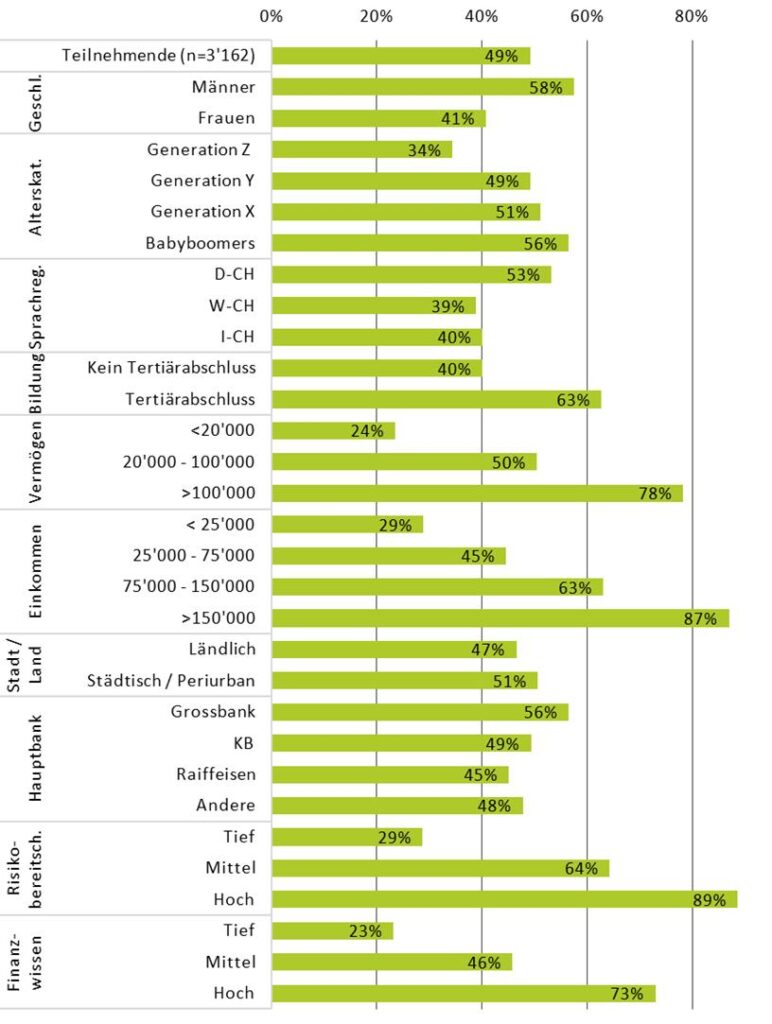

Abbildung 1 zeigt den Anteil der Personen, welche aktuell in Wertschriften anlegen. In der Schweiz investieren aktuell 49 Prozent der befragten Personen in Wertschriften. Weitere 8 Prozent der befragten Personen halten zwar Wertschriften, jedoch ausschliesslich in der Säule 3a. In einer Erhebung aus dem Jahr 2022 lagen die Anteile der Anlegerinnen und Anleger ungefähr auf gleichem Niveau. Damals gaben 50 Prozent der befragten Haushalte an, Wertschriften zu halten (Säule 3a, Pensionskasse etc. ausgenommen).[1]

Der Anteil der Frauen, welche Wertschriften halten, ist mit 41 Prozent deutlich tiefer als derjenige der Männer (58%). Des Weiteren sind in Bezug auf das Alter, die Sprachregion, das Bildungsniveau sowie die Vermögens- und Einkommenssituation klare Tendenzen ersichtlich. Ältere Personen investieren häufiger als jüngere Personen. Während der Anteil der Anlegerinnen und Anleger bei den Babyboomers bei 57 Prozent liegt, sind nur 34 Prozent der Generation Z in Wertschriften investiert. Auffällig ist, dass in der Deutschschweiz lebende Personen deutlich häufiger investieren als Personen, welche in der Westschweiz oder dem Tessin wohnhaft sind. Die Auswertungen zeigen zudem, dass der Anteil an Anlegerinnen und Anlegern bei Personen mit höherem Bildungsabschluss deutlich grösser ist als bei Personen ohne tertiären Bildungsabschluss (63% vs. 40%). Ebenso ist der Anteil der Anlegerinnen und Anleger bei Personen mit höherem Vermögen oder Einkommen höher. In Abbildung 1 ist auch ersichtlich, dass Personen mit höherem Finanzwissen und einer grösserer Risikobereitschaft häufiger an den Finanzmärkten partizipieren als Personen mit tieferen Finanzkenntnissen und einer stärkeren Risikoaversion.[2]

Abbildung 1: Wertschriftenbesitz

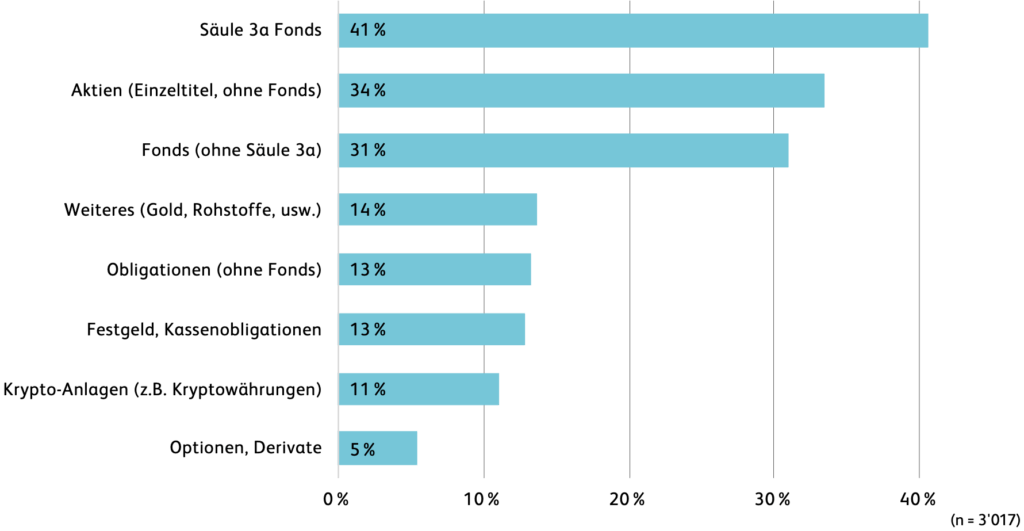

Eine etwas detailliertere Auswertung zeigt, dass die am meisten verbreitete Anlageform in der Schweiz Säule 3a-Fonds sind. 41 Prozent der Befragten geben an, zumindest einen Teil der Säule 3a in Wertschriften zu halten. 34 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer respektive 68 Prozent der Anlegerinnen und Anleger besitzen Aktien (zum Vergleich: in Deutschland besitzen insgesamt 17% Prozent der Menschen Aktien). Aktien sind damit die beliebteste Anlageform unter Schweizer Anlegerinnen und Anlegern. 31 Prozent der Befragten besitzen klassische Fonds (ohne Säule 3a-Fonds). Damit dominieren klassische Aktien- und Fondsinvestments die Anlagestruktur der privaten Investoren in der Schweiz klar.

Alternative Anlagen wie Gold, Rohstoffe oder ähnliche Sachwerte erreichen eine Nutzung von 14 Prozent. Traditionelle, konservative Anlageformen wie Obligationen, Festgelder oder Kassenobligationen (13%) spielen hingegen wohl vor allem auch infolge des tiefen Zinsniveaus eine weniger wichtige Rolle.

Krypto-Anlagen wie Bitcoin und andere Kryptowährungen werden von 11% der Anleger genutzt (vgl. auch unser Artikel hier). Optionen und Derivate werden nur von wenigen Anlegern genutzt, was ihre hohe Komplexität und das damit verbundene Risiko widerspiegelt.

Abbildung 2: Anlagekategorien («In welche den folgenden Anlagekategorien sind Sie investiert (ohne Immobilien, ohne Pensionskasse)?»)

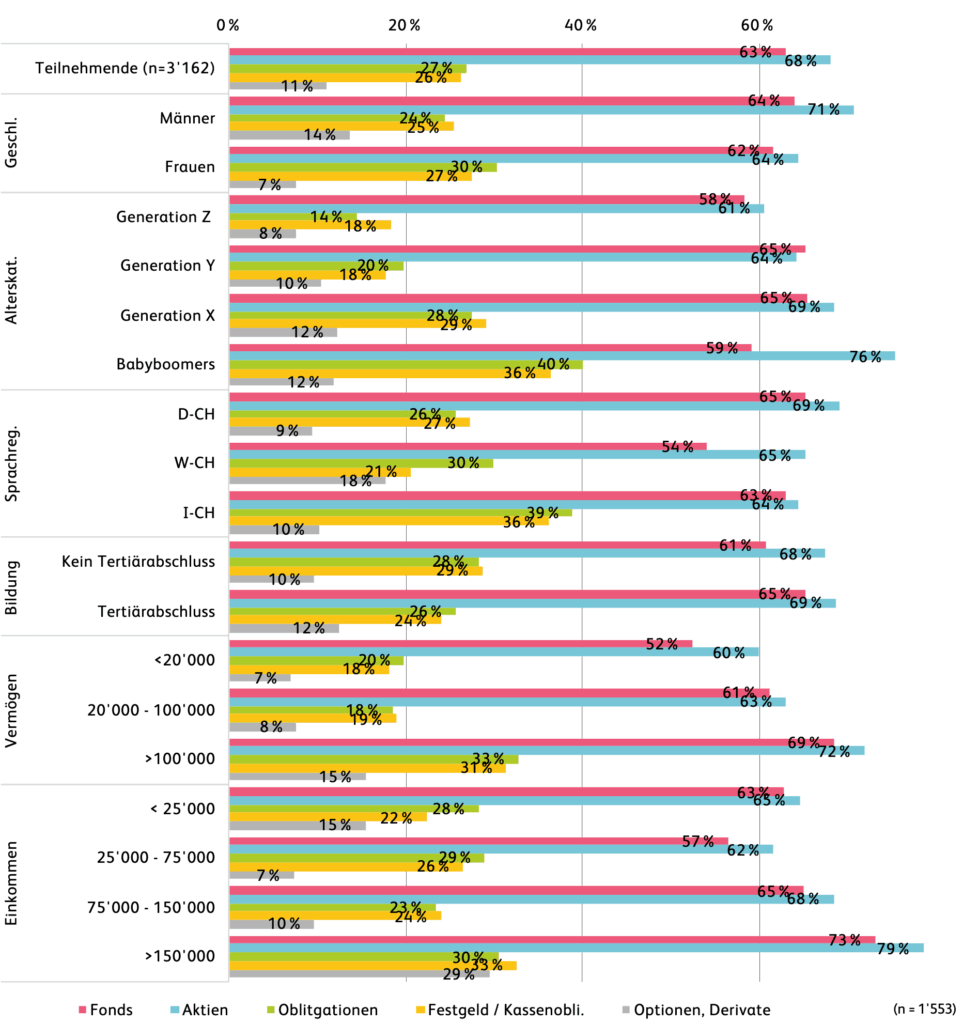

Abbildung 3 zeigt schliesslich die Verbreitung verschiedener Anlageklassen (Fonds, Aktien, Obligationen, Festgeld/Kassenobligationen, Optionen/Derivate) für (NUR) Anleger unterteilt nach Geschlecht, Alterskategorien, Sprachregion, Bildungsniveau, Vermögen und Einkommen.

Auffällig ist, dass Männer sowohl häufiger direkt in Aktien als auch in Fonds investieren (71% resp. 64%) als Frauen (64% resp. 62%). Anlegerinnen halten hingegen öfter Festgelder und Obligationen als Männer. Wenig überraschend ist, dass mit zunehmendem Alter der direkte Aktienbesitz steigt. Auch Obligationen und Festgeldanlagen sind unter älteren Anlegerinnen und Anlegern stärker verbreitet, was generell darauf hinweist, dass ältere Menschen eine breitere Palette an Anlagen halten.

Des Weiteren zeigen sich auch regionale Unterschiede zwischen den Sprachregionen: Anlegerinnen und Anleger in der Deutschschweiz halten deutlich öfter Aktien und Fonds als Personen, die in der italienischsprachigen oder französischsprachigen Schweiz leben.

Mit steigendem Vermögen und Einkommen nimmt sowohl der Fonds- als auch der Aktienbesitz deutlich zu: Bei Personen mit einem Einkommen von über 150’000 Franken halten 73 % Fonds und 79 % Aktien, verglichen mit 63% bzw. 65% bei den Anlegerinnen und Anleger mit tiefem Einkommen.

Abbildung 3: Anlagekategorien nach demografischen Merkmalen (Basis: Nur Anleger:innen)

Fazit

Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen: Der Zugang zum Kapitalmarkt ist in der Schweiz nach wie vor stark von soziodemografischen Faktoren geprägt. Wer jung ist, ein tieferes Einkommen oder weniger Finanzwissen besitzt, investiert seltener – und wenn doch, dann meist in weniger komplexe Produkte. Für Banken ergibt sich daraus eine doppelte Chance: Einerseits liegt in der gezielten Ansprache unterrepräsentierter Gruppen – etwa junger Menschen oder Frauen – erhebliches Potenzial. Andererseits zeigt sich, wie wichtig einfach zugängliche, transparente und bedarfsgerechte Anlageprodukte sind, insbesondere für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger.

Für die Schweiz als Finanzplatz ist das kein Detail, sondern auch eine strategische Frage: Eine breite Beteiligung der Bevölkerung am Kapitalmarkt stärkt die individuelle Vorsorge. Es gilt also, Barrieren abzubauen – durch einfache Lösungen, verständliche Kommunikation und gezielte Bildungsinitiativen. Nur so lässt sich die Anlagekultur in der Breite weiterentwickeln.

[1] Dietrich, A., Amrein, S. & Rey, R. (2022). Anlegen – warum (nicht)?. In: IFZ Retail Banking-Studie 2022. Hrsg.: Dietrich, A., Amrein, S., Lengwiler, C. & Passardi, M. Rotkreuz: Verlag IFZ.

[2] Die Risikobereitschaft wurde mit der Frage «Welches Risiko würden Sie auf einer Skala von 1 (kein Risiko) bis 6 (hohes Risiko) mit Ihrem Finanzvermögen eingehen?» erhoben. Wer mit einem Wert von 5 oder 6 antwortete, wurde als risikobereit eingestuft. Werte von 1 und 2 wurden als risikoavers eingestuft, 3 und 4 als mittel.

Kommentare

2 Kommentare

Antony

18. August 2025

Typo oder Bewertungsfehler aus der Notiz 2: für mich ist Risikoavers jemand der kein Risiko eingehen will also müsste ein Wert von <=3 berücksichtigt werden wenn 1 = kein Risiko und 6 = hohes Risiko?

simonamrein

18. August 2025

Herzlichen Dank für den Hinweis. Da hatte es tatsächlich einen Typo in der Fussnote 2, welche wir nun angepasst haben. Die Zuordnung der subjektiven Risikoeinschätzung (Skala 1-6) der befragte Personen war falsch beschrieben in der Fussnote. Risikoaverse Personen legen weniger an (basierend auf dieser deskriptiven Auswertung).

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

11. August 2025

Welche Aspekte sind beim Wohnen wichtig?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Prof. Dr. Simon Amrein und Dr. Reto Rey

Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zeigt: Die meisten Menschen in der Schweiz fühlen sich in ihrem Zuhause wohl. Besonders wichtig sind ihnen eine gute Wohnatmosphäre, ein attraktiver Aussenbereich sowie ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Spannend sind auch die Unterschiede zwischen Mietern und Wohneigentümern: Während viele Mieter von mehr Platz und besseren Konditionen träumen, zeigen sich Wohneigentümer meist deutlich zufriedener. Im heutigen Blogbeitrag präsentieren wir die wichtigsten Erkenntnisse zur Wohnzufriedenheit und den Veränderungswünschen in der Schweiz.

Die Studie basiert auf einer Befragung von insgesamt 1’382 in der Schweiz wohnhaften Personen zwischen 20 und 74 Jahren. Die Befragung wurde gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Simon-Kucher im August 2024 online vom Marktforschungsinstitut GfK durchgeführt. Die Umfrage ist in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung sowie die Sprachregion der befragten Personen für die Schweiz repräsentativ.

In einem ersten Teil der Studie – und im Fokus des heutigen Blogs – wurde untersucht, wie hoch die Zufriedenheit der Befragten mit ihrer aktuellen Wohnsituation ist.

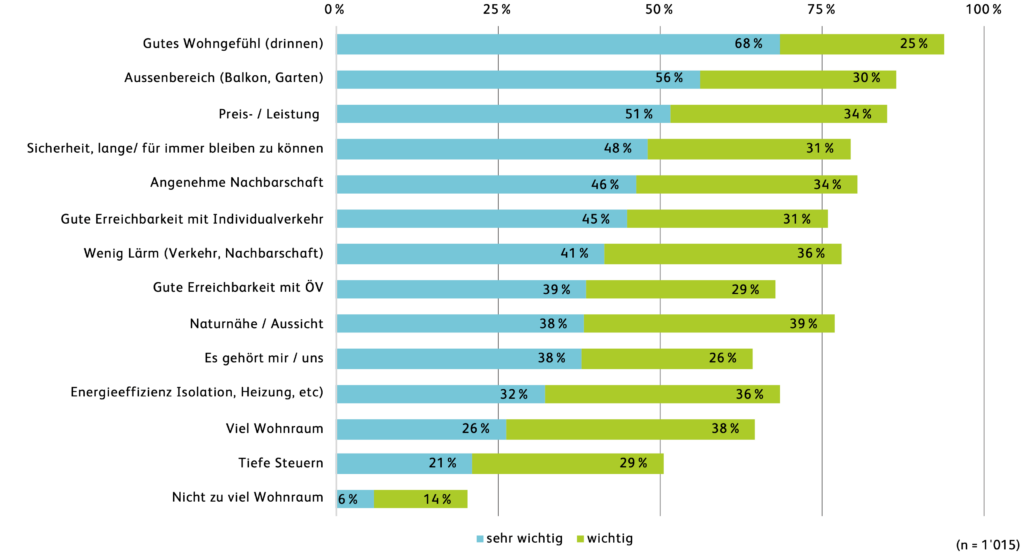

Das ist den Menschen beim Wohnen wichtig

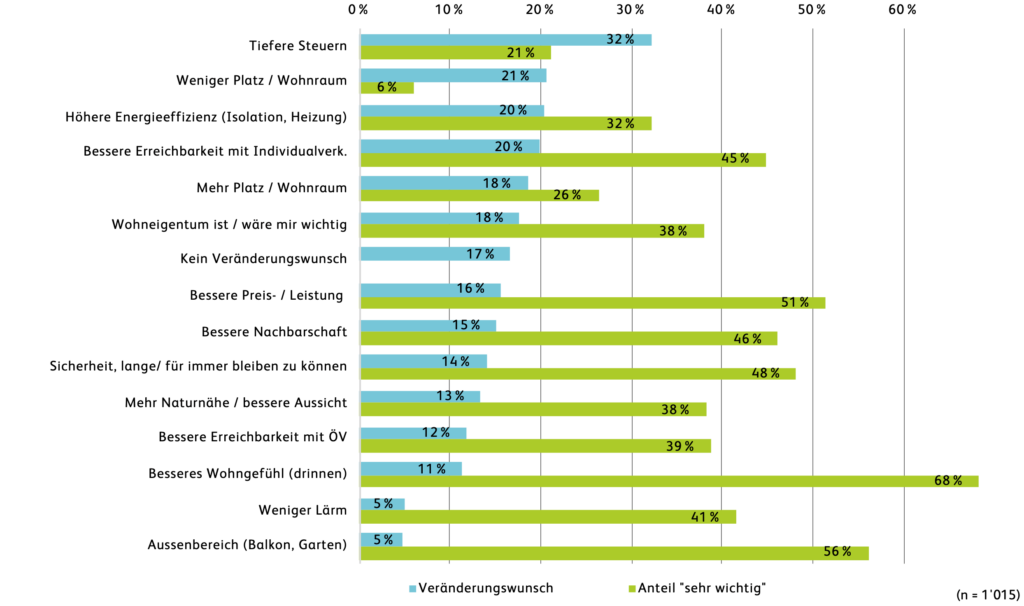

In Abbildung 1 werden die für alle Befragten wichtigsten Aspekte ihrer Wohnsituation aufgezeigt. Die fünf zentralen Faktoren sind ein gutes Wohngefühl im Innenbereich, ein schöner Aussenbereich (wie Balkon oder Garten), ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, die Sicherheit, langfristig oder dauerhaft in der Immobilie wohnen zu können, sowie eine angenehme Nachbarschaft. Etwas weniger Priorität haben Aspekte wie die Grösse des Wohnraums oder in einer Region mit niedrigen Steuern zu leben. Auch diese Aspekte sind aber für mehr als die Hälfte der Befragten wichtig oder sehr wichtig.

Abbildung 1: Wohnsituation: Wichtige Aspekte

Die Mehrheit der Befragten zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit ihrer aktuellen Immobilie. Auf die Frage „In welchen Bereichen wünschen Sie sich eine Veränderung Ihrer aktuellen Wohnsituation?“ äusserten die meisten Personen nur einzelne Anliegen (vgl. Abbildung 2). Am häufigsten wurde mit 32 Prozent der Wunsch nach niedrigeren Steuern am Wohnort genannt. An zweiter Stelle der Änderungswünsche steht bei 21 Prozent der Befragten der Wunsch nach «weniger Platz / Wohnraum». Dies könnte auf veränderte Lebenssituationen wie den Auszug erwachsener Kinder oder den Wunsch nach einem kleineren, «pflegeleichteren» Zuhause hindeuten.

Darüber hinaus wünschen sich etwa 20 Prozent eine höhere Energieeffizienz ihrer Immobilie oder eine bessere Erreichbarkeit mit dem Individualverkehr (Motorrad, Fahrrad, etc.). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Veränderungswünsche vor allem in jenen Bereichen geäussert werden, die im Vergleich zu anderen Wohnaspekten eine geringere Priorität haben. Die Faktoren, die den Befragten besonders wichtig sind, wie Wohngefühl und ein schöner Aussenbereich, scheinen für die meisten bereits gut erfüllt zu sein. Erfreulich ist auch, dass sich nur 5 Prozent der Befragten eine Immobilie mit weniger Lärm wünschen.

Abbildung 2: Veränderungswunsch bei der aktuellen Wohnsituation und Wichtigkeit der «Wohnaspekte»

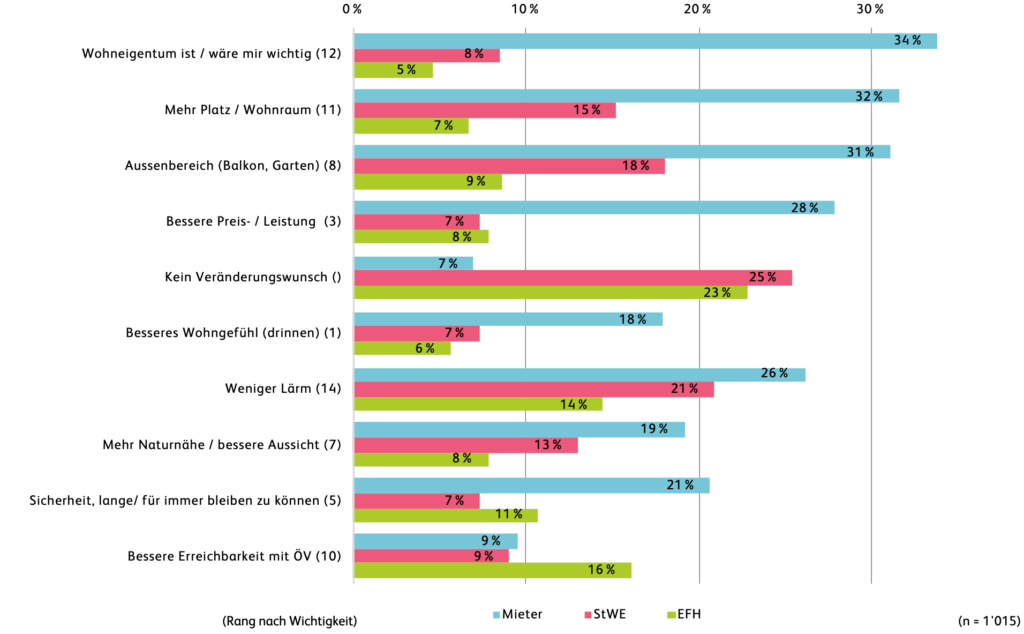

Eigentümer zufriedener als Mieter

Wie bereits erwähnt, sind viele Menschen in der Schweiz mit ihrer Wohnsituation zufrieden. Ein differenzierterer Blick auf die Veränderungswünsche zeigt jedoch markante Unterschiede je nach Wohnform (Eigentümer vs. Mieter). Besonders auffällig ist der Wunsch nach mehr Platz: Während 34 Prozent der Mieter angeben, sich eine grössere Wohnfläche zu wünschen, trifft dies nur auf 5 Prozent der Eigentümer von Einfamilienhäusern und 8 Prozent der Stockwerkeigentümer (StWE) zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Wunsch nach einem Aussenbereich wie Balkon oder Garten – auch hier ist der Anteil bei Mietern mit 31 Prozent deutlich höher als bei Wohneigentümern. Zudem geben 28 Prozent der Mieter an, dass sie sich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen. Bei Eigentümern spielt dieses Thema mit 7 respektive 8 Prozent eine deutlich geringere Rolle.

Auch beim über alle Kriterien hinweg wichtigsten Aspekt – dem Wohngefühl – zeigt sich ein ähnliches Bild: Nur 8 Prozent der Einfamilienhausbesitzer wünschen sich in diesem Bereich eine Veränderung, bei den Mietern ist der Anteil mit 18 Prozent mehr als dreimal so hoch. Auch die empfundene Lärmbelastung ist bei Mietern stärker ausgeprägt: 26 Prozent wünschen sich eine ruhigere Wohnumgebung, verglichen mit 14 Prozent der EFH-Eigentümer und 21 Prozent der STWE-Bewohner.

Insgesamt zeigt sich, dass Mieter tendenziell mehr Veränderungswünsche äussern als Eigentümer – insbesondere in Bezug auf Raumangebot, Wohnumfeld und finanzielle Aspekte.

Abbildung 3: Veränderungswunsch bei der aktuellen Wohnsituation nach aktueller Wohnsituation (Sortiert nach der höchsten Differenz zwischen Mieter und EFH; nur Top 10)

Fazit

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine insgesamt erfreulich hohe Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation in der Schweiz. Zentrale Aspekte wie Wohngefühl, Aussenbereich und Preis-Leistungs-Verhältnis werden von der Mehrheit der Befragten als erfüllt wahrgenommen. Veränderungswünsche betreffen in der Gesamtbetrachtung eher nachgelagerte Faktoren wie Steuerbelastung, Wohnfläche oder Energieeffizienz – und werden nur vereinzelt geäussert.

Auffällig ist aber, dass Mieter deutlich häufiger Verbesserungsbedarf sehen als Eigentümer – und dies auch bei Aspekten, die für die Wohnzufriedenheit besonders zentral sind. Bemerkenswert ist auch die ausgeprägte Unzufriedenheit vieler Mieter in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Obwohl verschiedene Studien darauf hindeuten, dass Mieten – je nach Zinsniveau – günstiger sein können als Wohneigentum, nehmen viele Mieter ihre Wohnkosten subjektiv als weniger fair wahr.

PS: Ist Bitcoin das neue Gold? Auf diese und weitere Fragen rund um Crypto Assets gibt das nächste IFZ FinTech Forum Antworten. Details und Anmeldung unter https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/agenda/veranstaltungen/2025/08/19/ifz-fintech-forum/

Kommentare

2 Kommentare

Fabienne Studer

12. August 2025

Auf welcher Grundlage können die Aussagen von ca. 0.017% des entsprechenden (altersmässigen) Gesamtanteils der Bevölkerung als "repräsentativ" bezeichnet werden? Für mich ist das alles andere als "repräsentativ".

andreasdietrich

12. August 2025

Danke für Ihre Frage. Wichtig: Repräsentativität bedeutet nicht, dass man einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung befragen muss, sondern dass die Zusammensetzung der Stichprobe die Bevölkerung gut widerspiegelt – also in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung, Region etc. Wenn das gegeben ist, kann eine relativ kleine, aber zufällig ausgewählte und gut geschichtete Stichprobe ziemlich verlässliche Aussagen über die gesamte Bevölkerung machen (also z.B. gleich hoher Anteil an 20-30-jährigen wie in der Gesamtpopulation). Beispiel "sogenannte Fehlertoleranz": Bei einer Stichprobe von 1'500 Personen liegt der maximale statistische Fehler (bei Anteilswerten von etwa 50 %) bei nur etwa ±2,5 % – mit 95 % Wahrscheinlichkeit. Das ist auch der Grund, warum in der Sozialforschung seit Jahrzehnten Umfragen mit 1'000 bis 2'000 Menschen als Standard gelten – sie liefern eine solide empirische Basis. Es ist ein häufiger Denkfehler, die Repräsentativität mit einem prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung gleichzusetzen – etwa zu sagen: „0.017 % ist doch viel zu wenig.“ Aber in der Statistik kommt es nicht auf diesen Prozentsatz an. Entscheidend ist, dass die Befragten zufällig und strukturell ausgewogen ausgewählt wurden. Ob die Gesamtbevölkerung nun 5 Millionen oder 50 Millionen beträgt, verändert die notwendige Stichprobengrösse nur sehr wenig. Ähnlich verhält es sich übrigens auch in der Medizin: Auch dort zieht man Rückschlüsse auf die Wirkung eines Medikaments auf Millionen Menschen – auf Basis von Tests mit einigen Tausend Probanden. Warum? Weil die Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch hier gelten. Oder kurz gesagt: 1) Nicht der Prozentsatz der Befragten zählt, sondern die Art der Auswahl. 2) 1'000-1'500 Befragte können statistisch sehr zuverlässige Aussagen liefern, wenn die Umfrage methodisch korrekt durchgeführt wurde.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

14. Juli 2025

Die unterschiedliche Wahrnehmung von KMUs und Banken bei Krediten

Von Dr. Thomas Fischer und Dr. Urs Blattmann

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ hat Banken und alternative Kreditgeber zu den Kreditprozessen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) befragt. Die Ergebnisse wurden typischen Befürchtungen der KMUs, wie «der Prozess dauert zu lange» gegenübergestellt. Spannend sind die unterschiedlichen Wahrnehmungen von KMUs und Banken. Zudem zeigt sich, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Banken helfen kann ihre Prozesse zu verbessern, um damit weiteres Marktpotenzial zu erschliessen.

Fast 99% aller Unternehmen in der Schweiz sind KMUs. Rund 16’000 dieser Unternehmen benötigen eigentlich einen Kredit, schrecken aber vor einem Kreditantrag bei einer Bank zurück. Dies, weil sie den Prozess zur Erlangung eines Bankkredits häufig als zu lang und aufwendig wahrnehmen. Sie befürchten zudem, entweder keinen Kredit zu erhalten oder nur unter ungünstigen Konditionen. Diese KMUs sind «entmutigt»; trotz bestehendem Bedarf entscheiden sie sich entweder gegen eine Finanzierung oder für alternative Kreditgeber. Beides liegt nicht im Interesse von Banken. Was können Banken dagegen tun? Die digitale Transformation von Kreditprozessen und deren Unterstützung mittels Künstlicher Intelligenz (KI) bieten ein erhebliches Optimierungspotential.

Die Studie bietet einen Überblick über die Entwicklung des Kreditvolumens und den Markt, inklusive alternativer Kreditgeber wie Kamuno oder swisspeers. Im Fokus der Studie stehen Blankokredite, also ungesicherte Kredite bzw. Limiten.

Zentrale Wahrnehmungsunterschiede zwischen KMUs und Banken

Interessant ist, dass sich die Wahrnehmung von KMUs und Banken in wesentlichen Punkten unterscheidet. Dies wird im Folgenden an drei Beispielen verdeutlicht:

- Erstens, der Furcht von KMUs vor einer hohen Ablehnungswahrscheinlichkeit des Kreditantrags.

- Zweitens, der Sorge von KMUs betreffend einer zu langen Prozessdauer bis zum Kreditentscheid.

- Drittens, die Befürchtung der KMU, dass sehr viele Unterlagen für den Kreditprozess benötigt werden.

Hohe oder tiefe Ablehnungsquoten – was stimmt?

Der Befürchtung von KMUs, dass ihr Gesuch mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird, stehen tiefe Ablehnungsquoten aus Bankensicht gegenüber. Um diesen Widerspruch aufzulösen, hilft eine Unterteilung des Kreditprozesses in zwei Stufen (vgl. Abbildung 1). In der ersten Stufe erkundigen sich KMUs im persönlichen Gespräch mit der Kundenberaterin oder dem Kundenberater über die Möglichkeit einer Kreditaufnahme oder testen ihre Kreditwürdigkeit mittels eines Online-Kreditanfragetools der Banken. Von diesen Kreditanfragen werden tatsächlich ca. 50 bis 90% abgelehnt. Zu den Gründen hierfür zählen unter anderem:

- Das KMU befindet sich in der Gründungsphase und sucht eine Wachstumsfinanzierung und keinen klassischen Bankkredit.

- Dem KMU fehlen die erforderlichen Unterlagen oder das KMU ist nicht bereit die Daten offenzulegen.

- Das KMU fragt einen Kredit an, den das entsprechende Institut nicht anbietet, wie zum Beispiel die Finanzierung eines Auslandsgeschäfts.

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn die Kreditanfrage die erste Prüfung erfolgreich passiert hat und in einem Kreditantrag mündet. Dort ist die Ablehnungsquote sehr tief. Ein gut vorbereiteter Kreditantrag hat also sehr hohe Chancen für einen positiven Kreditentscheid.

Der Kreditprozess dauert sehr lange – wirklich?

Betreffend der wahrgenommenen Dauer des Kreditprozesses sind vor allem drei Fragestellungen spannend, nämlich:

- Was ist überhaupt eine «lange» Prozessdauer?

- Wann beginnt der Prozess und damit die Wahrnehmung der Prozessdauer? und

- Wer beeinflusst die Prozessdauer?