22. März 2016

Luzerner Kantonalbank startet Online-Terminvereinbarung

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Christoph Duss

Gemäss einer Umfrage bei jungen Bankkunden wird das Angebot einer Online-Terminvereinbarung mit dem Bankberater von etwa der Hälfte aller befragten Personen als wichtig oder sehr wichtig eingestuft. Junge Leute schätzen diese Funktion sogar als wichtiger ein als der Einsatz von Tablets und Screens, den Web-Chat oder die Videoberatung. Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat nun auf dieses Bedürfnis reagiert und ermöglicht ihren Kunden schon sehr bald als eine der ersten Banken in der Schweiz die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung.

Was man von Apple mit seinen Reparaturen in der Genius Bar oder vom Schweizer Passbüro schon länger kennt, ist bei den Banken in der Schweiz noch nicht richtig angekommen: Die Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung. Auch im benachbarten Ausland bieten bereits mehrere Banken ihren Kunden die Möglichkeit, einen Termin online zu vereinbaren. Dazu zählen beispielsweise die Targo Bank und die Sparda-Banken in Deutschland oder die ING-DiBa Austria in Österreich. Es wurde also langsam Zeit, dass dieses Angebot auch in der Schweizer Bankenwelt seinen Platz findet.

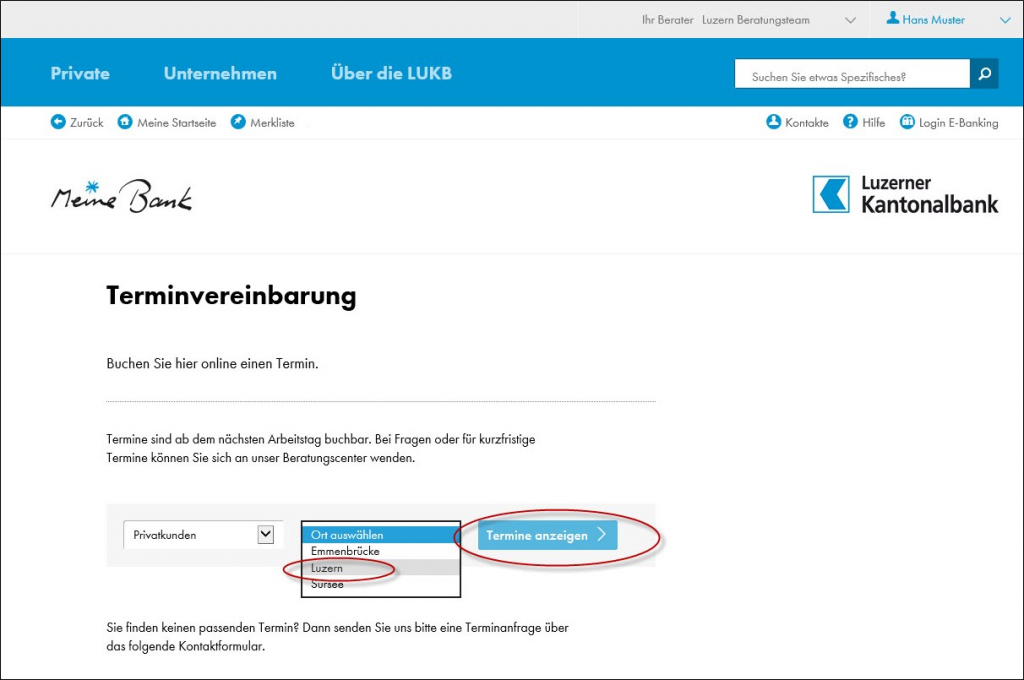

So funktioniert die LUKB Online-Terminvereinbarung

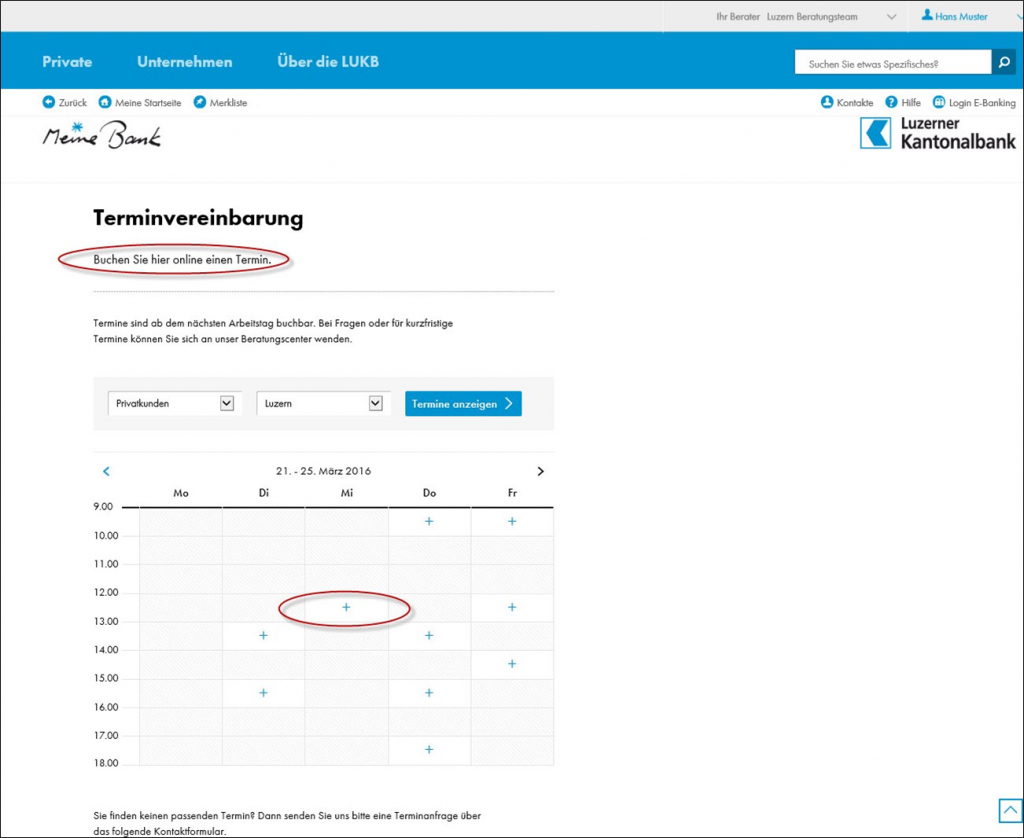

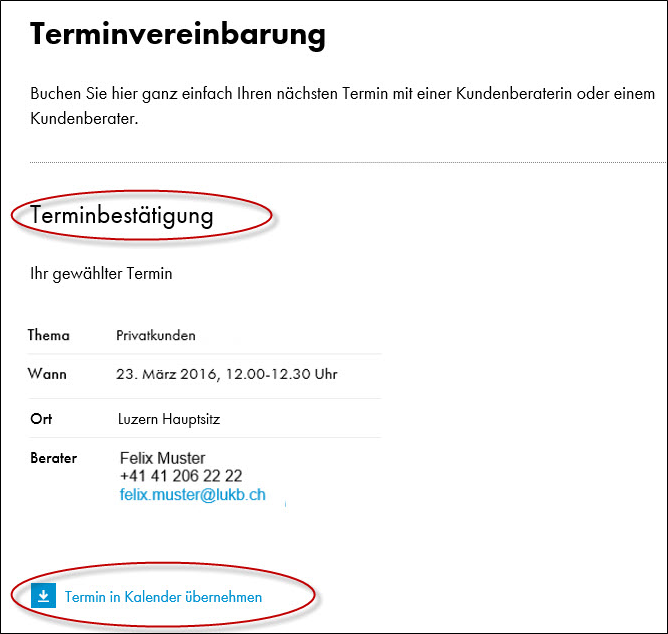

Die Terminvereinbarung erfolgt über das Login Portal auf der LUKB-Website. Die Kunden melden sich mit ihrem E-Banking-Konto an und gelangen so zu einem Fenster, das die freien Termine der zuständigen Mitarbeitenden anzeigt (grundsätzlich 08.00-18.00 Uhr). Mit einigen Klicks lässt sich so ein Beratungstermin mit der Bank festlegen (Anmerkung: Der gewünschte Termin muss innerhalb der nächsten 4 Wochen ab Login-Datum sein). Der Portalnutzer muss dabei einerseits den gewünschten Ort des Termins auswählen (zur Auswahl stehen alle LUKB-Geschäftsstellen mit Bedienung im Kanton Luzern). Andererseits muss er ein Thema auswählen (z.B. Basisdienstleistungen, Anlegen/Vorsorge, Wohnbau, Gewerbe). Unmittelbar nach der Terminreservation wird dem Kunden die Bestätigung angezeigt und er kann sich selber einen Kalendereintrag per E-Mail abrufen. Das digitale Terminreservationssystem der LUKB steht logischerweise rund um die Uhr zur Verfügung. Dabei wird der Kundentermin bei der LUKB intern als «CRM-Issue» direkt auf die Bankenplattform Avaloq gebucht. Derzeit kann man Terminvereinbarungen noch nicht im E-Banking vornehmen. Nach der Einführung des neuen E-Bankings noch in diesem Jahr wird die Funktion aber auch von dort aus verfügbar sein.

Bildlich gesehen sieht das derzeit wie folgt aus (klicken für Vergrösserung):

Damit die Verfügbarkeit der freien Termine vom Portal richtig abgebildet werden kann, ist es essentiell, dass die zuständigen LUKB-Mitarbeitenden ihre eigenen Outlook-Kalender diszipliniert führen. Wenn diese beispielsweise eine ganztägige Sitzung oder Ferientage in ihrem eigenen Outlook nicht als „beschäftigt“ bzw. „abwesend“ eingetragen haben, werden im Terminvereinbarungs-Tool natürlich nicht die korrekten Verfügbarkeiten angezeigt. Dieser organisatorischen Herausforderung ist man sich bei der LUKB jedoch durchaus bewusst.

Zuerst nur für die Gruppe der «teambetreuten Privatpersonen»

Zum Start steht die Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung nur denjenigen Kunden zur Verfügung, die durch Teams der LUKB betreut werden (d.h. diese Kunden haben keinen eigenen persönlichen Kundenberater, sind sogenannte „teambetreute Privatpersonen“). Die LUKB plant aber gemäss Daniel von Arx, Leiter Kommunikation der LUKB, im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung sukzessive für alle Kundengruppen der Bank zu öffnen. Dabei will die Bank auch die Erfahrungen aus dem jetzt gestarteten Betrieb mit der ersten Kundengruppe einfliessen lassen.

Fazit

Das Angebot einer Online-Terminvereinbarung ist natürlich nicht der grosse Wurf, aber eine kleine und aus unserer Sicht sehr sinnvolle Ergänzung zu den weiterhin bestehenden Möglichkeiten der Terminvereinbarungen. Auch insgesamt beurteilen wir dies als weiteres Mosaiksteinchen zur Erhöhung der Selbst-Administration der Kunden. Das Tool ist unseres Erachtens sehr benutzerfreundlich und ermöglicht es den LUKB-Kunden, in wenigen einfachen Schritten online einen Termin zu buchen. Es wurde Zeit, dass auch Schweizer Banken ein solches Angebot lancieren, nachdem dies in anderen Branchen, bei Banken im benachbarten Ausland und „sogar“ beim Schweizer Passbüro schon länger möglich ist.

Eine erste Herausforderung sehen wir darin, das Angebot den LUKB-Kunden bekannt zu machen, da es auf der Website eher schwierig auffindbar ist. Auch plant die LUKB derzeit keine grossen Marketing-Anstrengungen für die neue Funktion. Dies erachten wir als sehr schade. Entsprechend sind auch die Erwartungen in dieser Start- resp. Lernphase sehr tief. Stefan Lüthy, Leiter Multikanalmanagement / Digitalisierung der LUKB geht in der ersten Phase von lediglich etwa 10 bis15 Online-Terminvereinbarungen pro Woche aus. Gleichzeitig wird es aus unserer Sicht vor allem dann spannend werden, wenn auch Kunden mit einem eigenen Berater (Retailkunden, Private Banking- und Firmenkunden) auf dieses Angebot zugreifen könnten. Für diese Kunden wird das Angebot erst nach der Pilotierungsphase ausgerollt.

Die LUKB zeigt mit diesem kleinen Schritt, dass ihre im Rahmen der Strategie «2020@LUKB» verabschiedeten Digitalisierungsschritte nun auch langsam nach aussen sichtbar werden. Sie hat in den letzten Monaten bereits einen Web-Chats (vgl. Blog) und eine eigene Paymit-App lanciert. Gespannt sein darf man zudem sicherlich auf die bereits angekündigten Crowd-Initiativen. Diese sollen ebenfalls bereits 2016 auf den Markt kommen.

17. März 2016

IFZ-Studie: Crowdfunding etabliert sich immer mehr in der Kultur- und Kreativwirtschaft

Von Simon Amrein, Prof. Dr. Andreas Dietrich, Christoph Duss, Reto Wernli

Crowdfunding ist ein noch relativ junges Phänomen, das sich aber einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Insbesondere für die Kultur- und Kreativwirtschaft ist Crowdfunding schon ziemlich bedeutend. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen stellt sich die Frage, welche Funktion und Bedeutung Crowdfunding künftig als Finanzierungsquelle neben den etablierten Finanzierungs- und Förderungsinstrumenten durch Stiftungen oder öffentliche Institutionen für die Kultur einnehmen wird und ob Crowdfunding einen positiven oder negativen Einfluss auf die Kulturdiversität hierzulande hat.

Im Auftrag der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Bundesamts für Kultur hat das Institut für Finanzdienstleistungen IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft zum ersten Mal eine Analyse des Schweizer Crowdfunding-Markts im Kulturbereich durchgeführt (hier geht es direkt zur Studie). Neben der Erhebung von Marktvolumen und Marktteilnehmern wurden auch Kooperationen sowie für Kulturprojekte typische Charakteristiken identifiziert. Methodologisch baut die Studie auf drei Ansätzen auf: Eine Umfrage bei den in diesem Segment tätigen Schweizer Crowdfunding-Plattformen, verschiedene Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von Kulturförderstellen sowie ausgewählte statistische Analysen sämtlicher zwischen 2012 und 2015 auf der Plattform wemakeit lancierten Kampagnen für Kulturprojekte. Diese Analysen waren möglich, weil die Plattform wemakeit dem IFZ für wissenschaftliche Zwecke freundlicherweise sämtliche Daten der Projekte zwischen 2012 und 2015 in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt hat.

Crowdfunding besonders in der Musik und im Film verbreitet

Bereits heute ist Crowdfunding eine relevante Finanzierungsquelle für Kulturprojekte. Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz für Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft rund CHF 4.0-4.5 Millionen vermittelt. Ein Grossteil davon (CHF 3.4 Mio.) entfällt auf die drei Kategorien „Musik, Konzerte, Festivals“, „Film, Video“ und „Kunst, Bilder, Gemälde“. Zwar mag dieser Wert in absoluter Grösse noch tief scheinen. Gemessen an der Anzahl erfolgreicher Kampagnen ist die Wirkung von Crowdfunding jedoch durchaus beachtlich. So wurden beispielsweise 2014 im Bereich „Musik, Konzerte, Festivals“ insgesamt 216 Projekte erfolgreich finanziert. Zudem ist bei diesen Zahlen zu beachten, dass Crowdfunding im Kulturbereich – neben bereits bestehenden Finanzierungskanälen von privaten oder öffentlichen Kulturförderstellen – vielfach nur eine ergänzende Rolle spielt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2015 dank Crowdfunding ca. 550 Projekte im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft finanziert. Die durchschnittliche Finanzierungssumme via Crowdfunding beträgt CHF 7‘076, wobei dieser Wert sehr heterogen ist und stark von der Kultursparte abhängt.

Die Vorteile von Crowdfunding gehen weit über die Finanzierung im engeren Sinn hinaus. Crowdfunding kann, wenn richtig angewendet, auch als ein erfolgversprechender Marketing- und als (Vorverkaufs-)Vertriebskanal eingesetzt werden. Projektinitianten erhalten zudem durch gute Kampagnen Aufmerksamkeit, können Netzwerke aufbauen und sich mit Projektunterstützenden austauschen.

Ist Internet als Finanzierungsquelle ein urbanes Phänomen?

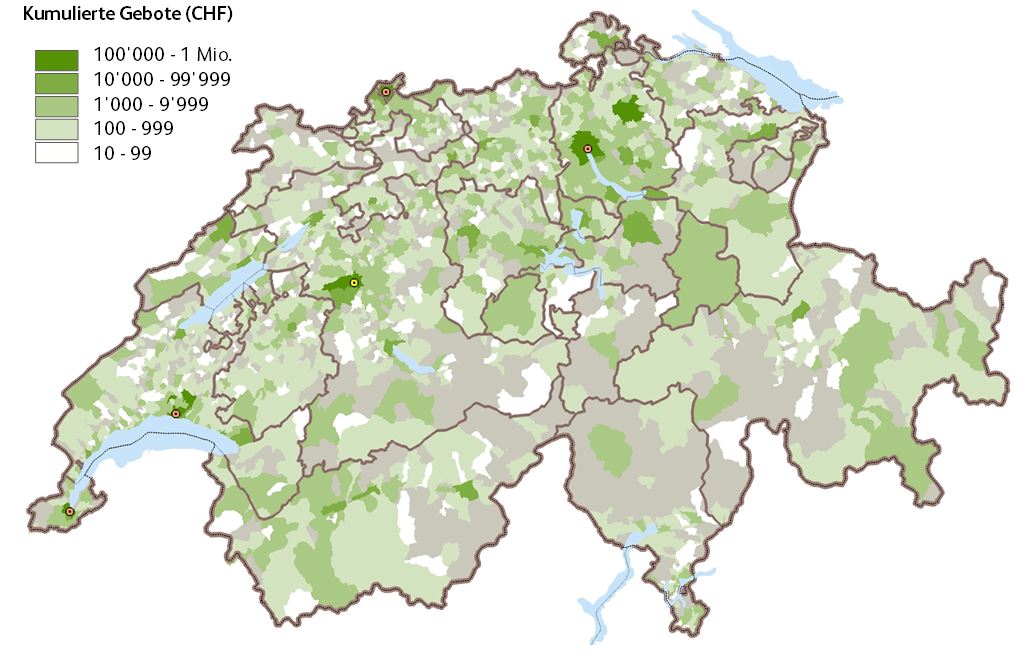

Betrachtet man die geografische Verteilung von Projekten und Projektunterstützenden in der Schweiz, so zeigt sich, dass Crowdfunding in urbanen Regionen häufiger eingesetzt wird (siehe Abbildung 1). Drei Viertel aller Projekte stammen aus urbanen Regionen.

Abbildung 1: Summe aller Gebote auf der Crowdfunding-Plattform wemakeit nach Herkunft (Gemeinde) der Unterstützenden (Zeitraum Februar 2012 bis April 2015)

Weitere Erkenntnisse unserer Auswertungen

1. Friends and Family, oder: Lokales Internet?

Auffällig sind die sehr geringen Distanzen zwischen den Standorten von Projektinitianten und Unterstützenden. Obwohl das Internet eigentlich keine geografischen Grenzen kennt, sind die meisten Projekte stark lokal verankert. So beträgt die durchschnittliche Distanz (resp. Median-Distanz) zwischen Projektinitiant und den Unterstützern lediglich 11 km in urbanen Gebieten.

2. Small crowd, big impact

Für den erfolgreichen Abschluss einer Crowdfunding-Kampagne reichen im Durchschnitt bereits 56 Unterstützende. Dies hat zur Folge, dass nicht nur Mainstream-Projekte mit breiter Unterstützungsbasis Erfolg haben, sondern auch solche mit „Nischen-Themen“. Des Weiteren bietet Crowdfunding auch „Newcomern“ eine Chance, welche sich mit der Bewerbung um Fördermittel über die klassischen Finanzierungskanäle nicht so gut auskennen oder welche infolge eines fehlenden Leistungsausweises bei einigen Stiftungen nur schwer an Unterstützung kommen.

3. Ganz oder gar nicht

Es gibt nur wenige Crowdfunding-Kampagnen, welche ihre Finanzierung „knapp“ nicht schaffen. 82 Prozent der gescheiterten Kampagnen haben weniger als 30 Prozent der angepeilten Finanzierung erreicht, 50 Prozent der gescheiterten Projekte hat nicht einmal 10 Prozent der Zielsumme sammeln können.

4. „Launch hard or go home“!

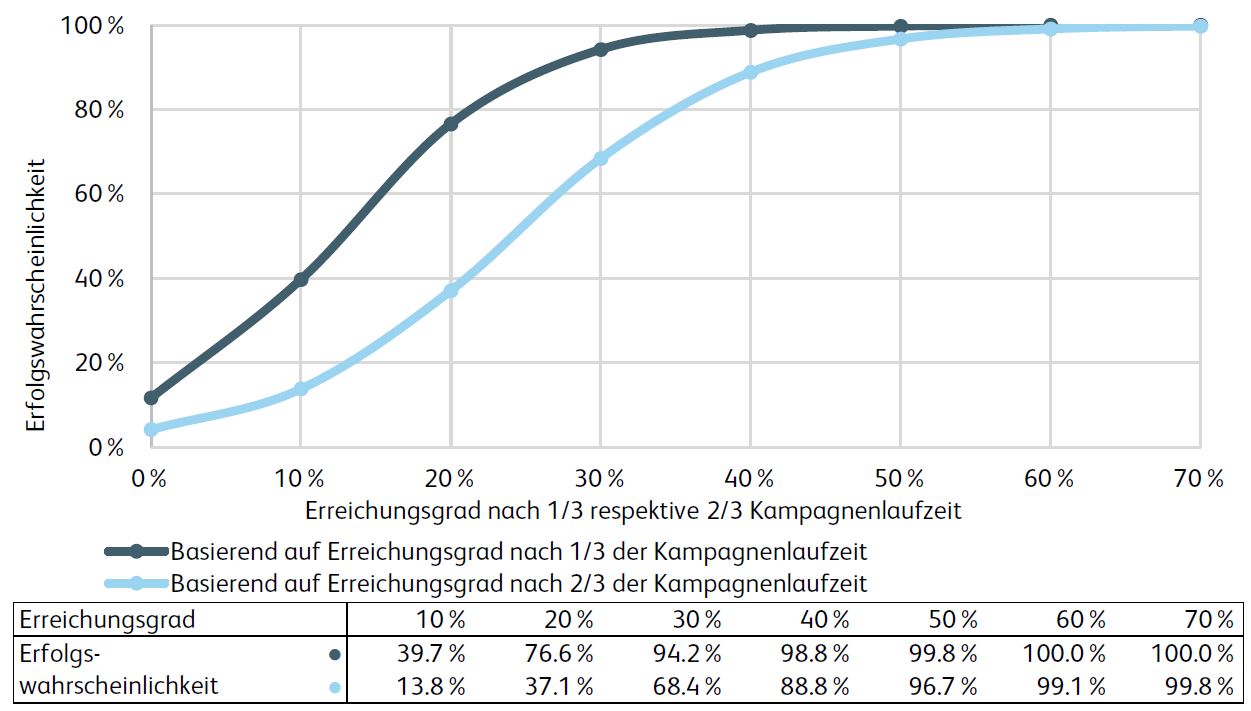

Für den Erfolg eines Crowdfunding-Projekts scheinen die ersten Tage der Kampagne zentral zu sein. Die untersuchten Kampagnen, welche nach einem Drittel der Finanzierungslaufzeit bereits 40 Prozent ihrer Zielsumme erreicht haben, sind in 98.8 Prozent aller Fälle erfolgreich (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Prognostizierte Erfolgswahrscheinlichkeit

Fazit

Wie sich gezeigt hat, ist Crowdfunding eine Chance für alle beteiligten Parteien in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Projektinitianten bietet sich neben den etablierten öffentlichen und privaten Förderwegen ein alternativer Finanzierungs- und Vermarktungskanal. Für Kulturförderer bieten Crowdfunding-Plattformen als Sammelgefässe von Projektideen einen spannenden Einblick in neu lancierte Kulturprojekte. Und für Projektunterstützende besteht die Möglichkeit, sich mit Kulturschaffenden auszutauschen und Zugang zu Leistungen und Produkten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erhalten.

Wir sind daher der Überzeugung, dass sich Crowdfunding im Grundsatz für die Anwendung im Kulturbereich und der Kreativwirtschaft hervorragend eignet, denn Produkte oder Inhalte als Resultat von Kulturprojekten stellen häufig eine für Investorinnen und Investoren attraktive Gegenleistung dar.

Aus unserer Sicht wäre es aber begrüssenswert, wenn zukünftig einerseits die Zusammenarbeit zwischen Crowdfunding-Plattformen und der öffentlichen Hand und privater Stiftungen effizienter und andererseits das Zusammenspiel von Plattformen und privaten Unternehmen intensiver würden. Wir sehen hier sowohl im Bereich der Kulturunterstützung durch Unternehmen via Crowdfunding als auch in einer effizienteren Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und Crowdfunding-Plattformen ein grosses, derzeit noch brachliegendes Potenzial, die Kultur und die Kreativwirtschaft weiter zu fördern. Dabei können die Vorteile von etablierten Förderkanälen mit denjenigen von Crowdfunding verbunden werden.

PS: Mitte Mai präsentieren wir übrigens die neuen Marktzahlen für 2015 im jährlich erscheinenden „Crowdfunding Monitoring“. Die letztjährigen Ausgaben davon finden Sie hier.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

16. März 2016

IFZ-Studie: Der Schweizer FinTech-Markt ist erwacht

Von Prof. Dr. Thomas Ankenbrand, Prof. Dr. Andreas Dietrich, Christoph Duss und Dr. Reto Rey

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft hat zum ersten Mal eine umfassende Bestandsaufnahme des Schweizer FinTech-Markts vorgenommen. Die Studie zeigt, dass hierzulande das Angebot an innovativen digitalen Finanzdienstleistungen beachtlich ist. Der Markt ist international kompetitiv und hat sich für weiteres Wachstum gut positioniert. Um langfristig im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen die Anbieter einen einfachen Zutritt zu internationalen Märkten erhalten und gleichzeitig weltweit geeignete Fachkräfte rekrutieren können.

Die heute publizierte «IFZ FinTech Study 2016» der Hochschule Luzern gibt einen umfassenden Überblick über den Schweizer FinTech-Sektor. Im ersten Teil der Studie wird das Ökosystem von FinTech (siehe Box am Ende des Textes), also das soziodemografische, rechtliche und ökonomische Umfeld, beschrieben. Hauptbestandteil dabei ist die eigens vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ erarbeitete Datenbank, in der die Schweizer FinTech-Unternehmen aufgeführt sind. Im zweiten Teil der Studie werden 67 Unternehmen, die digitale Finanzdienstleistungen anbieten, genauer vorgestellt. In den Übersichten sind unter anderem Informationen zu Geschäftsmodellen, Zielmärkten, Finanzierungsstrukturen und Vertriebskanälen zu finden.

Siebenmal mehr Unternehmen

Die Schweizer FinTech-Szene ist grösser und lebendiger als oftmals wahrgenommen. Insbesondere 2015 machten die mit Finanztechnologie agierenden Unternehmen einen grossen Schritt vorwärts. Während es 2010 erst 24 spezialisierte Schweizer FinTech-Betriebe gab, konnten wir per Ende 2015 bereits 162 in die Datenbank aufnehmen. Sie alle waren im vergangenen Jahr im FinTech-Bereich aktiv und verfügen über einen Geschäftssitz in der Schweiz. Neben Start-ups wurden auch Banken sowie Technologie- und Informatikunternehmen einbezogen, die mit ihren Aktivitäten überwiegend im FinTech-Bereich tätig sind.

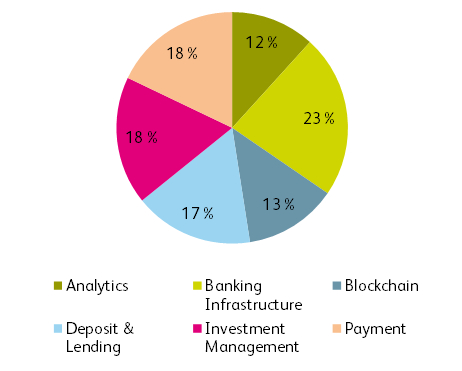

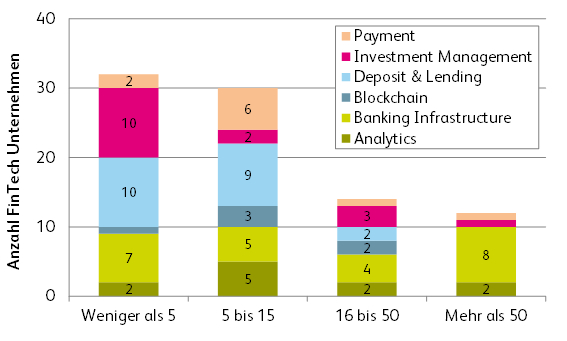

Die Auswertung der gesammelten Daten zeigt, dass die Institutionen in der Schweiz alle FinTech-Bereiche etwa gleichmässig abdecken (siehe Abbildung 1): Analytics (Algorithmen-basierte Datenanalyse), Banking Infrastructure (neue Banken-Software und -Tools), Blockchain (Technologie zur dezentralisierten Speicherung von vergangenen Transaktionen), Deposit & Lending (Crowdfunding, alternative Finanzierungsmöglichkeit mithilfe einer grossen Anzahl Geldgeber), Investment Management (online Anlegen und Investieren von Geldern) und Payment (neue Zahlungsmethoden).

Klares geografisches FinTech-Zentrum ist Zürich (72 Unternehmen) gefolgt von Zug (21 Unternehmen). Aber es sind nicht nur die Unternehmen, die zu einer lebendigen FinTech-Community in der Schweiz beitragen. So stehen Start-ups diverse Einrichtungen zur Verfügung, die sie bei der Gründung und Entwicklung unterstützen (sogenannte Inkubatoren und Akzeleratoren), einschlägige Verbände vertreten die Interessen der Branche, und an unzähligen Anlässen erhalten Start-ups und bestehende Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte einem Fachkreis und den Medien zu präsentieren.

Auch die Zusammenarbeit zwischen etablierten Banken und FinTech funktioniert. Als Beispiele mögen der auf der Software von Contovista basierende Personal Finance Manager der Schwyzer Kantonalbank oder die Zusammenarbeit der UBS mit dem Buchhaltungssoftware-Anbieter bexio, früher bekannt als easySys, dienen.

Rund zwei Drittel der FinTech Unternehmen haben weniger als 15 Mitarbeitende und unterscheiden sich damit von traditionellen Finanzdienstleistern (siehe Abbildung 2). Eine kleine Belegschaft reduziert die Komplexität der Unternehmen und ermöglicht somit eine schnelle und dynamische Steuerung – eine Voraussetzung für Innovation und technischen Fortschritt. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden gehören im Wesentlichen zur Kategorie Banking Infrastructure.

Schweiz alleine ist (zu) kleiner Markt für FinTech

Die Schweiz ist ein kleiner Markt: Die Anzahl möglicher Nutzer und Abnehmer der FinTech-Produkte ist überschaubar, sowohl bei den privaten Konsumenten (Business-to-Consumer) als auch bei den Geschäftspartnern (Business-to-Business) – und dies trotz hoher Relevanz des Schweizer Finanzplatzes. Sollen langfristig FinTech-Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten und geschaffen werden, müssen sich die FinTech-Unternehmen international positionieren und Markteintritte im Ausland wagen. Dafür wiederum ist ein möglichst einfacher Zutritt in den internationalen Markt nötig. Bereits über 60 Prozent der Unternehmen verfolgen heute eine internationale Vertriebsstrategie, welche mehrheitlich auf Geschäftskunden (Business-to-Business) ausgerichtet ist.

Auch im Bereich Ausbildung verfügt die Schweiz über eine sehr gute Ausgangslage. Trotzdem sind die besten Spezialisten nicht immer national verfügbar. Deswegen ist der Zugang zum globalen Arbeitsmarkt wichtig.

Venture Capital ist verfügbar

Nebst Banken sind es mehrheitlich Start-ups, welche digitale Technologien nutzen, um innovative Finanzdienstleistungen anzubieten. In der Schweiz finden Jungunternehmen Investoren, die ihnen das nötige Kapital zu Verfügung stellen. So zeigt die Studie, dass Venture Capital keinen generellen Engpass darstellt, obwohl 2015 das Volumen mit rund CHF 27 Millionen noch klein war. Der Venture Capital-Markt ist global und sucht sich die besten Unternehmen weltweit, weshalb auch viele grenzüberschreitende Transaktionen zu beobachten sind.

Regulierung lässt Innovation zu

Es wurde erkannt, wie wichtig eine FinTech-adäquate Regulierung ist. Ein Schritt in diese Richtung ist zum Beispiel der Entwurf des Rundschreibens „Video- und Online-Identifizierung“ der FINMA, welcher positiv von der Branche aufgenommen wurde. Um Hürden für den digitalen Finanzplatz weiter abzubauen, plädiert die FINMA beispielsweise dafür, eine neue Bewilligungskategorie für einfache Geldinstitute zu schaffen. Bezüglich Regulierung steht die Schweiz in einem globalen Konkurrenzkampf mit anderen Standorten wie London oder Singapur. Auch diese Städte sind zurzeit daran, die regulatorischen Hürden zu verringern, um innovative FinTech-Unternehmen anzuziehen (Stichwort «Regulatory Sandbox» oder «Project Innovate» der Britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA). In der Schweiz werden somit weiterhin grosse Anstrengungen nötig sein, um attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen und in diesem globalen Wettbewerb bestehen zu können.

Trotz der Herausforderungen kommt die Studie zum Schluss, dass der Schweizer FinTech-Markt international kompetitiv ist und sich für weiteres Wachstum gut positioniert hat.

Die gesamte knapp 100-seitige Studie (auf Englisch) kostet CHF 290.- und kann unter ifz@hslu.ch bestellt werden.

Bei Fragen zur «IFZ FinTech Study 2016» wenden Sie sich bitte an Dr. Thomas Ankenbrand.

Was ist FinTech?

FinTech ist die Abkürzung für Finanztechnologie und umschreibt innovative digitale Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in der Finanzbranche. Ziel von FinTech ist es, existierende Angebote zu verbessern, zu ergänzen oder zu verdrängen. So wird Geld mit PayPal oder ähnlichen Dienstleistern transferiert, Hypotheken werden online abgeschlossen, und anstelle von Bankangestellten verwalten Algorithmen-basierte Programme, sogenannte Robo-Advisors, Kundenvermögen. Das Smartphone spielt eine zentrale Rolle bei FinTech: Dank Mobile Payment muss beim Einkauf das Portemonnaie nicht mehr gezückt werden, und Banken stellen Apps zur Verfügung, mit denen Geld direkt von Person zu Person überwiesen werden kann. Über das Smartphone kann der Bankkunde auch gleich seinen Kontostand prüfen, Rechnungen begleichen und Karten sperren. Ebenso gehören Crowdfunding und die Blockchain-Technologie, auf der unter anderem Bitcoin aufgebaut ist, zu FinTech.

Wir danken für die Unterstützung:

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

9. März 2016

Digital Onboarding nun auch in der Schweiz möglich – das Beispiel der UBS

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Die FINMA hat mit ihrem Entwurf des Rundschreibens „Video- und Online-Identifizierung“ am 21. Dezember 2015 die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen im Finanzbereich über digitale Kanäle geschaffen. Eine der ersten Banken in der Schweiz, welche sich diese neue Möglichkeit zu Nutze macht, ist die UBS. Ich durfte bereits vorab einen Blick in den Piloten des Onboarding Apps werfen. Nachfolgend möchte ich den Onboarding-Prozess der UBS aufzeigen und auch eine Einschätzung zur Bedeutung des sog. „Digital Onboarding“ geben.

Im Zuge der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen sprechen immer mehr Finanzintermediäre ihre Kunden auf dem digitalen Weg über Internet und/oder via mobile Geräte an. Unschön ist aber, dass der Kunde bis anhin im Rahmen des Identifizierungsvorgangs entweder persönlich in einer Geschäftsstelle des Finanzintermediärs vorstellig werden oder aber eine Echtheitsbestätigung in Papierform vorbeibringen muss (tw. auch bei der SBB oder der Post möglich). Dieser Medienbruch rührt daher, dass die Regulierung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung nur für Geschäftsbeziehungen in einem analogen Umfeld konzipiert wurde. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit ihrem Entwurf zum Rundschreiben 2016/03 „Video- und Online-Identifizierung“ am 21. Dezember 2015 nun aber die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen im Finanzbereich über digitale Kanäle geschaffen und dadurch auf die Kritik aus der FinTech-Branche reagiert. Grundsätzlich stellt die Identifizierung der Vertragspartei bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung nach wie vor einen elementaren Grundsatz in der Geldwäschereigesetzgebung dar. Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sollen aber den technologischen Entwicklungen neutral gegenüberstehen und sie weder aktiv fördern noch behindern („Prinzip der Technologieneutralität“).

Banken in verschiedenen anderen Ländern haben bereits Lösungen für Kontoeröffnungen über digitale Kanäle bereitgestellt. Beispielsweise hat die BaFin in Deutschland bereits in 2014 Richtlinien definiert, unter welchen die Video-Identifikation zugelassen ist. Seither haben einige führende Banken im nördlichen Nachbarland (z.B. ING-DiBa oder Commerzbank) die Video-Identifikation in ihr Dienstleistungsspektrum aufgenommen.

Der Onboarding-Prozess der UBS

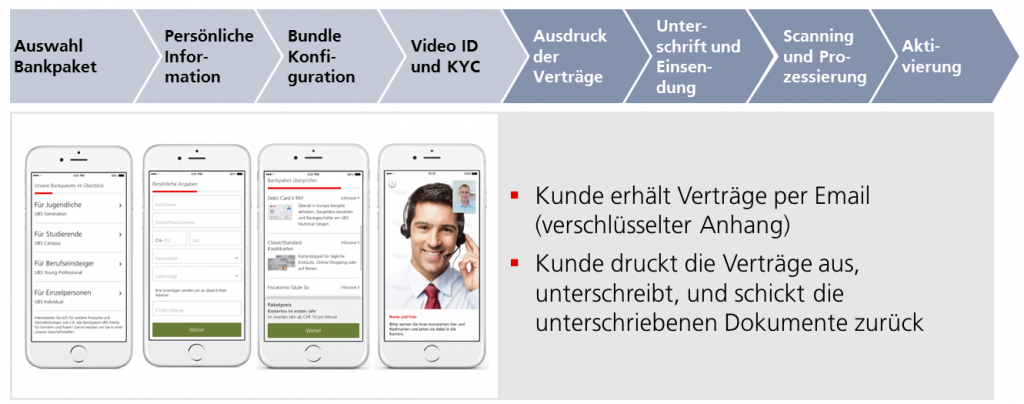

Die UBS wird die digitale Kontoeröffnung in den nächsten Tagen nach Veröffentlichung des Rundschreibens der FINMA als eine der ersten Banken im Schweizer Markt ebenfalls anbieten. Der Video-Identifikations-Prozess wird in der untenstehenden Abbildung 1 aufgezeigt.

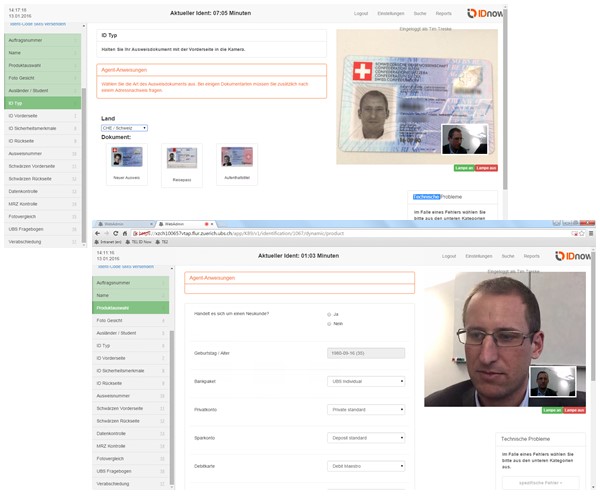

In einem ersten Schritt muss der Kunde die entsprechende App (Name der App: „UBS Kontoeröffnung Online“) im App-Store herunterladen (die App ist für Apple iOS und Android verfügbar) und nach Öffnung der App sein Bankpaket (z.B. UBS Campus für Studierende; UBS Generation für Jugendliche; UBS Young Professional für Berufseinsteiger oder UBS Individual für Einzelpersonen) auswählen. In einem nächsten Schritt muss er einige persönliche Informationen übermitteln. Danach muss er sein Bankpaket konfigurieren und auswählen, welche Produkte er darin haben möchte (z.B. welche Kreditkarte). Schliesslich kann sich der Interessent danach im Video-Gespräch von einem eigens hierfür ausgebildeten UBS-Mitarbeiter identifizieren lassen. Hierbei muss u.a. auch die Identitätskarte bereitgehalten werden. Während des Gesprächs werden diverse Sicherheits-Checks durchgeführt (welche der Kunde möglicherweise gar nicht als solche wahrnimmt). Die für die Video-Identifikation gewählte Software stammt vom deutschen Anbieter IDNow, welcher unter anderem auch die Commerzbank oder das Startup NUMBER26 bedient hat. Die UBS hat die Standardsoftware im Bereich des KYC-Teils noch intensiviert und zahlreiche spezifische UBS-Fragen eingeführt.

Generell ist der Prozess einfach und kundenfreundlich gehalten. Es ist auch interessant, den Prozess aus Sicht des UBS-Beraters einmal durchzuspielen und den verschiedenen Anweisungen zu folgen, welche die Software vorgibt (siehe Printscreens in Abbildung 2). Spannend finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass 30 Mitarbeiter aus (fast) allen Sprachregionen (Deutsch, Italienisch, Französisch – dazu noch Englisch) spezifisch für dieses Angebot eine 3.5 Tage lange Weiterbildung durchlaufen mussten (nur für Digital Onboarding) und während der Öffnungszeiten immer jeweils zwei Personen pro Sprache arbeiten. Gleichwohl werden diese Mitarbeiter wohl nicht ausschliesslich neue Kunden „digital onboarden“, da die Nachfrage zu Beginn wohl zu gering sein wird. Die Öffnungszeiten für die Online-Kontoeröffnung sind von jeweils 8.00 bis 22.00 Uhr unter der Woche und von 9.00 bis 17.00 Uhr am Samstag. Am Sonntag ist die Video-Identifikation, nicht zuletzt durch regulatorische Hindernisse, bei der UBS nicht möglich.

Etwas unschön ist, dass zumindest in der Anfangsphase und nach der Identifizierung des Neukunden ein Medienbruch passiert. Der Medienbruch ergibt sich daraus, dass der Kunde die Verträge per email erhält, diese zu Hause ausdrucken und unterschreiben muss, und danach der UBS zurückschickt. Dieser Medienbruch ist natürlich nicht im Sinne und Geist des „Digital Client Onboarding“, könnte aber durch den Einbezug der digitalen Unterschrift möglicherweise noch in diesem Jahr gelöst werden. Der Grund für die Pflicht zur qualifizierten Schriftlichkeit liegt übrigens darin, dass die UBS im Bankpaket eine Kreditkarte mitliefert und man hierfür eine qualifizierte Unterschrift benötigt. Würde man „lediglich“ ein Konto eröffnen, würde dieser Schritt wegfallen. Andere Banken wie z.B. die Valiant Bank sind hier aber weiter und können wohl bereits im März einen voll digitalen Prozess inklusive der digitalen Unterschrift (sog. „fortgeschrittene elektronische Signatur“) anbieten. Das Angebot der Valiant basiert auf einem Service der Swisscom und der Lösung von WebID. Gemäss einem Artikel der Finanz und Wirtschaft ist Fouad Bajjali, CEO der IG Bank, der Meinung, dass ein potenzieller Kunde in Grossbritannien «in fünf bis zehn Minuten» online ein Konto eröffnen könne und dies aus seiner Sicht in der Schweiz mit diesem FINMA-Rundschreiben unvorstellbar sei. Die UBS rechnet aber (eher konservativ) mit einer Dauer von zwölf Minuten für den Onboarding-Prozess. Dadurch wäre man nicht weit weg von den Zahlen in Grossbritannien oder Deutschland. Wie bei vielen digitalen Dienstleistungen wurde auch bei diesem Projekt in einem ersten Schritt auf die Frontlösung fokussiert. Der ganze Prozess ist derzeit noch nicht voll ins CRM integriert resp. ans CRM angebunden. Gemäss Aussage von Jan Rihak, Head Multichannel Strategy der UBS Switzerland AG, wird derzeit aber daran gearbeitet. Bereits in diesem Jahr könne man möglicherweise eine vollintegrierte Lösung vorweisen.

Fazit und Potenzial

Der Kundennutzen bei einer Online-Kontoeröffnung besteht wohl vor allem darin, dass der Kunde auch am Samstag eine Kontoeröffnung machen kann und unter der Woche nicht extra zu bestimmten Zeiten auf eine Bankfiliale gehen muss. Stattdessen kann er bequem von zu Hause aus oder von unterwegs einen Kontoeröffnungsprozess durchspielen. Aus Sicht einer grossen Bank wie der UBS mit 300 Filialen ist dieser Schritt möglicherweise etwas weniger bedeutend als für eine kleine Bank oder für Startups, welche dadurch möglicherweise ihre Reichweite ausbauen können. Gleichzeitig sind die Skaleneffekte bei der Grossbank natürlich deutlich grösser. Die UBS schätzt mittelfristig den Anteil der Neukunden-Eröffnungen pro Jahr auf etwa zehn Prozent.

Auch bei der Glarner Kantonalbank sind die Erwartungen an den Digital Onboarding-Prozess übrigens nicht allzu hoch. Produkte wie der Investomat oder der Kontomat sind zwar durch das digitale Onboarding etwas zugänglicher. Man rechnet aber gemäss Ivan Büchi, Leiter Digital Office der GLKB, zumindest in der Anfangsphase auch mit einem Anteil von „nur“ ca. zehn Prozent Digital Onboarding bei den gesamten Neukunden. Der Anteil und die Bedeutung des Digital Onboarding könnten aber noch weiter ansteigen, wenn mehrere Banken diese Dienstleistung anbieten und dadurch auch die Kundenakzeptanz weiter steigt. Ebenso ist fraglich, ob sich in Zukunft alle Kunden bei jeder neuen Bankverbindung wieder von Neuem onboarden müssen oder ob es hier andere Opportunitäten gibt. Entsprechende Entwicklungen in den Niederlanden sollten auch von Schweizer Banken interessiert verfolgt werden.

Kommentare

1 Kommentare

IFZ-Studie: Der Schweizer FinTech-Markt ist erwacht

16. März 2016

[…] wichtig eine FinTech-adäquate Regulierung ist. Ein Schritt in diese Richtung ist zum Beispiel der Entwurf des Rundschreibens „Video- und Online-Identifizierung“ der FINMA, welcher positiv von der Branche aufgenommen wurde. Um Hürden für den digitalen Finanzplatz […]

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

29. Februar 2016

Innovative Angebote im Schweizer Retail Banking

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Bereits zum dritten Mal organisiert das IFZ die Konferenz „Innovative Angebote im Retail Banking“. Die Teilnehmer diskutieren am Nachmittag des 23. Juni 2016 über Themen, welche die Retail Banken heute und in naher Zukunft beschäftigen. Dazu gehören Fragen, wie die Digitalisierung erfolgreich im Firmenkundenbereich eingesetzt werden kann, wie innovative Filialen der Zukunft aussehen, wie Banken „soziale Netzwerke“ aufbauen und einsetzen, wie der Online-Onboarding Prozess umgesetzt werden kann und wie Analytics helfen, mehr über den Kunden herauszufinden.

Konferenz-Inhalt

Die diesjährige Konferenz beschäftigt sich entsprechend vor allem mit fünf relevanten Themenfeldern:

- Digitalisierung im KMU-Bereich

- Digitalisierung und Filialen – ein Widerspruch?

- Banken und die Crowd – zwei spannende Ansätze

- Digitales Kunden-Onboarding

- Der Einsatz von Analytics im Banking

Die Konferenz findet am Donnerstag, 23. Juni 2016 von 13.15 – 18.00 Uhr am IFZ in Zug statt (Anmeldung). Der Programmablauf ist wie folgt:

13.15-13.30 Begrüssung, Einführung in die Thematik

- Prof. Dr. Andreas Dietrich, Hochschule Luzern – Wirtschaft

13.30-14.30 Digitalisierung im KMU-Bereich

- Pascal Böni, Chairman & Partner Remaco: Corporate Direct Lending: Alternative oder Ergänzung zur Bankfinanzierung?

- Damian Vogel, Leiter Risk Control Swiss Corporates, UBS: KMU Online Kredite bei der UBS – Konzept und bisherige Erfahrungen

14.30-14.50 Pause

14.50-15.45 Digitalisierung und Filialen – ein Widerspruch?

- Marc Guggenbühl, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Region Burgdorf: Der virtuelle Empfang der Raiffeisenbank Burgdorf – eine Idee mit Potenzial?

- Daniel Kräutli, Filialleiter Geschäftsstelle Zürich: Digitaler Beratungsprozess am Beispiel der Clientis Zürcher Regionalbank

15.45-16.40 Banken und die Crowd – zwei spannende Ansätze

- Stefan Lüthy, Leiter Multikanalmanagement / Digitalisierung Luzerner Kantonalbank: Crowdbank by LUKB: Vision, Umsetzung, Erfahrungen

- Rudolf Kurtz, Leiter RAI Lab Raiffeisen Schweiz: Raiffeisen Träff – von der Retail Bank Filiale zur Banking Community Plattform

16.40-17.00 Pause

17.00-17.30 Analytics @ Aduno – wie Banken mit Analytics die Kundenbeziehungen vertiefen könnten

- Dr. Markus Beck, Data Mining Consultant, Mitglied des Kaders, Aduno Gruppe

17.30-18.00 Digital Onboarding am Beispiel der Valiant Bank

- Christoph Wille, Leiter Vertriebskanäle, Valiant Bank

18.00 Zusammenfassung und Ausblick

Über Ihr Kommen würde ich mich sehr freuen! Zur Anmeldung gelangen Sie hier.

Die Teilnahme an der Konferenz kostet CHF 490.-.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

22. Februar 2016

Wachstum durch zusätzliche Filialen: Zwei erfolgreiche Beispiele

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Während einige Banken, wie zum Beispiel die Glarner Kantonalbank, vor allem dank der Digitalisierung und neuen digitalen Produktlancierungen wachsen, gehen andere Finanzinstitute den traditionellen Weg und versuchen zusätzliches Volumen durch die Erweiterung ihres Filialnetzes zu generieren. Anhand der Beispiele der Raiffeisenbank Region Burgdorf und der Migros Bank möchte ich nachfolgend über die Beweggründe und den Erfolg dieser Strategien berichten.

Durch die Digitalisierung und den Kostendruck hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Anzahl Geschäftsstellen in der Schweiz um neun Prozent auf 3‘213 Geschäftsstellen reduziert. Weitere Geschäftsstellen-Schliessungen sind bereits geplant. So geht beispielsweise die Credit Suisse gemäss der Handelszeitung davon aus, in fünf Jahren «vielleicht noch 180 Filialen einschliesslich der Tochtergesellschaft Neue Aargauer Bank (NAB)» zu haben. Ende 2013 waren es noch deren 214. Die Versorgung der Schweiz mit Finanzdienstleistungen ist derzeit als tendenziell hoch einzustufen, wobei es regional starke Unterschiede gibt. Die Dichte von Bankstellen ist besonders in ländlich geprägten Gebieten hoch (vgl. unseren Blog: Welcher Kanton hat die höchste Bankstellendichte?). Es ist aber zu erwarten, dass sich das Filialnetz mittelfristig eher ausdünnen wird.

Als Gegenpol zu diesem klaren Trend setzen die Raiffeisenbank Region Burgdorf und die Migros Bank auf zusätzliche Filialen, um Wachstum zu generieren. Nachfolgend möchte ich die beiden Fälle kurz aufzeigen.

Raiffeisenbank Region Burgdorf – Wachstum dank innovativer neuer Filiale

Die Raiffeisenbank Region Burgdorf mit Filialen in Burgdorf und Rüegsauschachen hat mit ihrer Filialeröffnung im Alchenflüh im Januar 2015 für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Mit dem innovativen Konzept der virtuellen Empfangsdame (wir haben im Blog darüber berichtet) versucht man sich in diesem hartumkämpften Markt erfolgreich zu positionieren. Der Konkurrenzkampf ist aber gross: Die BEKB, UBS und Bernerland Bank kämpfen am gleichen Ort um die Gunst der Kunden (Alchenflüh und Kirchberg, welche nur durch einen Fluss getrennt sind, haben zusammen etwa 9‘000 Einwohner).

Tatsächlich hat sich das Konzept aber bisher bewährt und man konnte schon einige Erfolge verzeichnen. Beispielsweise konnte man in den ersten zwölf Monaten rund 245 Neukunden gewinnen und 30 Hypotheken in der Höhe von CHF 14 Millionen vergeben. Gemäss Marcel Boss, Leiter der Geschäftsstelle Alchenflüh-Kirchberg, hätte man diese Kunden von der Filiale Burgdorf aus nicht gewinnen können (Anmerkung: Burgdorf ist mit dem Auto lediglich 12 Minuten entfernt…). Gemäss Aussagen von Boss habe der Geschäftsgang in Alchenflüh den Erwartungen entsprochen.

Migros Bank – starkes Wachstum des Filialnetzes

Die Migros Bank hat die Anzahl ihrer Geschäftsstellen seit 2006 von 44 in der Zwischenzeit auf 67 erhöht (siehe Abbildung 2). Die entsprechende Filialdichte ist für eine schweizweit tätige Bank im Vergleich zu den Raiffeisenbanken oder Grossbanken natürlich immer noch gering. Gleichzeitig ist es aber interessant zu sehen, dass die Migros Bank Wachstum vor allem auch durch einen (teuren) Ausbau der physischen Standorte anstrebt.

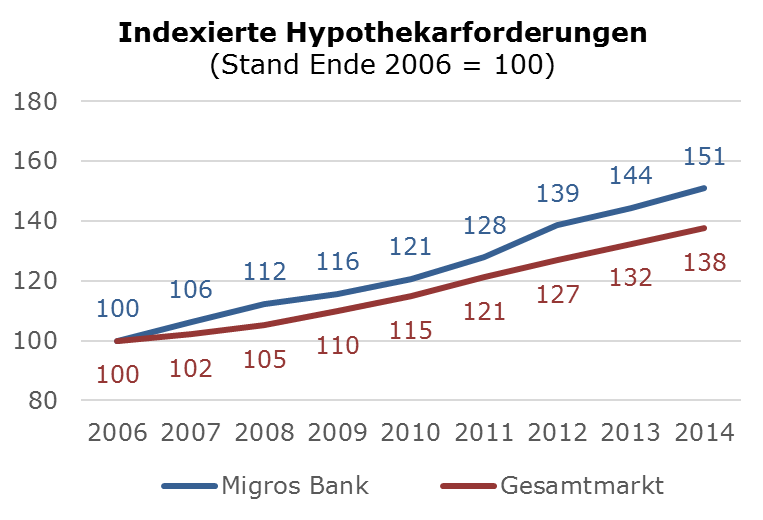

Gemäss Marcel Egloff, Mitglied der Geschäftsleitung der Migros Bank und verantwortlich für Privat- und Firmenkunden, war insbesondere die Expansion in die Romandie sehr erfolgreich. Die Filialen hätten geholfen, weiter zu wachsen, auch wenn man natürlich nicht wisse, wie stark man sonst gewachsen wäre. Eine örtliche Präsenz sei aber nach wie vor wichtig, vor allem wenn es um höherwertige und beratungsintensivere Geschäfte gehe, wie z.B. Hypotheken oder Anlagen. Dies zeigt sich möglicherweise auch in den entsprechenden Entwicklungen: Die Hypothekarforderungen der Migros Bank sind seit dem Jahr 2006 um 51 Prozent gewachsen, während der Markt in dieser Zeit um 38 Prozent zugelegt hat (siehe Abbildung 3).

Das Pricing der Migros Bank ist im Gegensatz zu anderen schweizweit tätigen Instituten in allen Regionen genau gleich. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sie vor allem in jenen Regionen erfolgreich ist, in denen die Margen noch eher hoch sind. Eine weitere interessante Beobachtung ist gemäss Egloff, dass es für die Migros Bank in urbanen Gebieten eher einfacher ist als in ländlichen Gebieten, da das Kunde-Bank-Verhältnis auf dem Land stärker sei und die Loyalität gegenüber einer (Bank-) Marke in der Stadt etwas tiefer scheint.

Fazit und Ausblick

Beide Fälle zeigen auf, dass es in gewissen Marktregionen offenbar durchaus wachstumsfördernd sein kann, mit neueröffneten Filialen zusätzliche beratungsintensive Geschäfte abzuwickeln. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, erkennt auch die Valiant diese Chancen (finews hat darüber berichtet). Gleichzeitig zeigen beide Fälle auf, dass nicht nur die Anzahl Filialen, sondern auch die Filialgestaltung verstärkt in den Vordergrund rückt. Beide Banken verzichten in den neu eröffneten Filialen auf den klassischen Bankschalter. Bei der Migros Bank verfügen die seit 2007 gebauten Filialen über keinen bedienten Schalterbereich mehr. Ebenso hat man die verschiedenen Renovationszyklen genutzt, um auch die zuvor schon bestehenden Filialen von einem 3-Zonen- in ein 2-Zonen-Konzept umzubauen. Derzeit haben nur noch etwa 20 Filialen ein 3-Zonen Konzept. Mit den 67 bestehenden Filialen hat die Migros Bank ihr Geschäftsstellen-Ziel nun übrigens in etwa erreicht. Bei guten Opportunitäten könne man sich jedoch vorstellen, auch mal noch die eine oder andere Filiale zu ergänzen.

PS: Sind Sie interessiert daran, ob sich die virtuelle Empfangsdame bei der Raiffeisenbank-Filiale Alchenflüh bewährt hat? Oder ob die KMU Online Kredite der UBS eine Erfolgsstory sind? Oder wie erste Erfahrungen im Bereich Digital Onboarding sind? An der Konferenz „Innovative Angebote im Retail Banking“ vom Donnerstag-Nachmittag, 23.6 erhalten Sie die Antworten auf diese drei und fünf weitere spannende Fragen. Anmelden lohnt sich!

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

15. Februar 2016

Andere Retail Banking Institute,

Verwaltungsräte von Schweizer Retail Banken – insgesamt ausgewogene Zusammensetzung aber tiefer Frauenanteil

Von Prof. Dr. Christoph Lengwiler

Auch in diesem Jahr wurde in der IFZ Retail Banking Studie die Corporate Governance der Retail Banken in der Schweiz untersucht. Bei der Zusammensetzung der Verwaltungsräte ergibt sich bezüglich der Diversität nach Alter, Ausbildung und Erfahrung ein ausgewogenes Bild, allerdings fällt nach wie vor der geringe Frauenanteil in den Gremien auf.

Die Anforderungen an Mitglieder von Bankverwaltungsräten sind hoch, denn gemäss Bankengesetz müssen «die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten» (BankG Art. 3 Abs. 2 lit. c). Spezielle Anforderungen werden im FINMA Rundschreiben 08/24 (RZ 39) an die Mitglieder von Audit Committees formuliert, welche über «gute Kenntnisse und Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen» verfügen und «mit der Tätigkeit der internen und externen Prüfer vertraut» sein müssen. Das Rundschreiben führt weitere Grundsätze für die «Überwachung und interne Kontrolle» auf, welche indirekt das Anforderungsprofil von Bankverwaltungsräten bestimmen. Somit wird es immer anspruchsvoller, die Gremien mit einer optimalen Auswahl von Persönlichkeiten zu besetzen, die den heutigen Anforderungen gewachsen sind und für die Banken möglichst hohen Nutzen bringen.

Optimale Diversität als Ziel der Personalplanung im Verwaltungsrat

Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe des Verwaltungsrates, periodisch die personelle Zusammensetzung des Gremiums zu überprüfen und rechtzeitig eine personelle Erneuerung einzuleiten. Bei absehbaren Vakanzen empfiehlt es sich, die Zusammensetzung des Gremiums zu analysieren. Dabei sollen nebst der Altersstruktur und dem Anteil der Geschlechter auch die vorhandenen Persönlichkeitsprofile, Fachkompetenzen, Branchenkenntnisse, Erfahrungen, Eignungen für spezifische Ausschüsse und Führungsqualitäten berücksichtigt werden. Für neue Mitglieder sind klare Anforderungsprofile zu definieren, damit die wahrgenommenen Lücken in der Zusammensetzung des Gremiums geschlossen werden können.

Allgemein scheinen die Schweizer Retail Banken in den letzten Jahren die Diversität und Kompetenz ihrer Verwaltungsratsgremien verbessert zu haben. Allerdings ist es schwierig, dafür aussagekräftige Hinweise zu finden. Unsere Analyse von 73 Retail Banken (per Ende Juni 2015) stützt sich deshalb auf objektiv messbare Kriterien, wie etwa den Bildungsgrad, den Anteil von Frauen und Männern oder die Altersstruktur.

Hoher Ausbildungsgrad der Verwaltungsräte

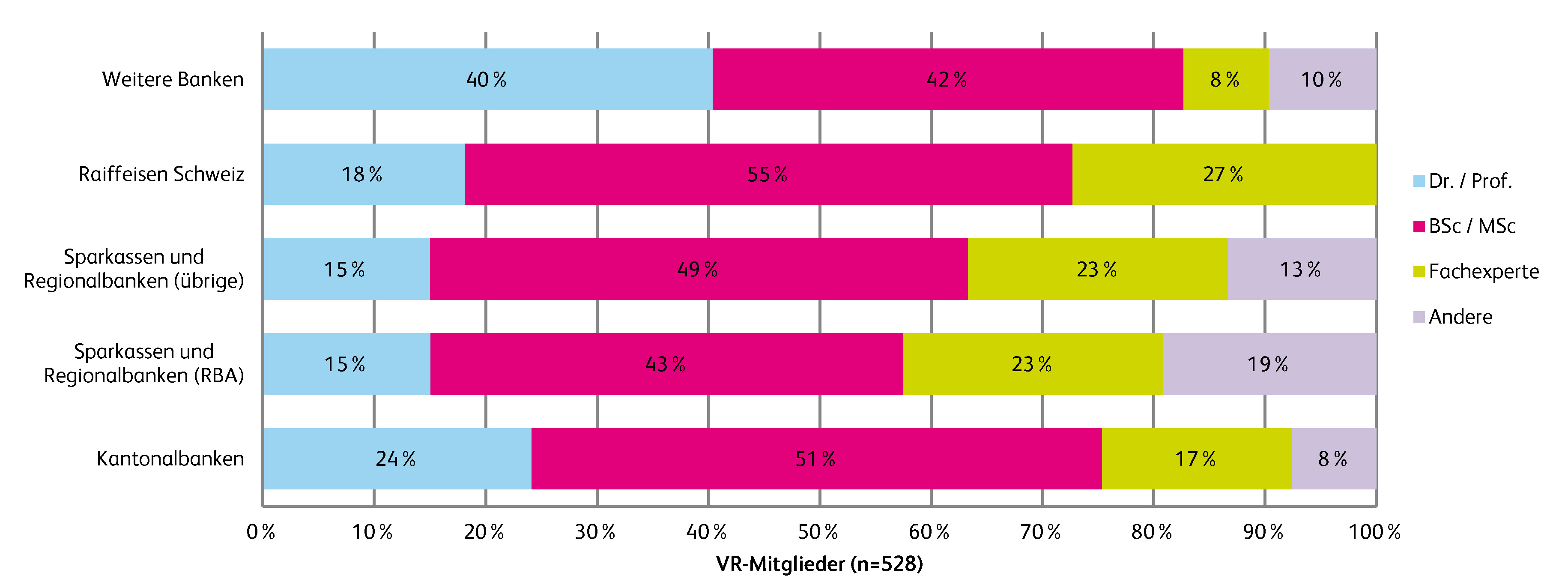

Die abgeschlossene Ausbildung sagt zwar nichts über die tatsächlichen fachlichen und persönlichen Qualitäten der betreffenden VR-Mitglieder aus. Trotzdem ist offensichtlich, dass bei der Besetzung von Vakanzen in Verwaltungsräten darauf geachtet wird, Personen mit formell nachweisbarer höherer Bildung und spezifischem Fachwissen zu berücksichtigen. Für die meisten der insgesamt 539 Mitglieder von Verwaltungsräten der 73 analysierten Retail Banken sind Angaben zu den Ausbildungsabschlüssen und somit zum Ausbildungsgrad verfügbar.

Mehr als zwei Drittel (68%) der Verwaltungsrats-Mitglieder verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder Master). Etwa ein Drittel dieser Hochschulabsolventinnen und -absolventen sind promoviert. 20 Prozent der VR-Mitglieder haben eine höhere Fachausbildung absolviert und ein weiteres Achtel verfügt über eine andere Ausbildung (z.B. Lehre).

Wie die Analyse des Ausbildungsgrades in Abbildung 1 zeigt, ist der Anteil der Hochschulabsolventen in den Verwaltungsräten der Kantonalbanken mit 75 Prozent deutlich höher als in jenen der Sparkassen und Regionalbanken (RBA-Banken 58%, übrige Regionalbanken 64%). Einen höheren Anteil verzeichnen auch die Verwaltungsräte der «Weiteren Banken» (82%) und von Raiffeisen Schweiz (73%).

Frauenanteil von 17 Prozent in den Verwaltungsräten

Unter den 539 VR-Mitgliedern sind 90 Frauen, was lediglich einem Anteil von 17 Prozent entspricht. In den Erhebungen der letzten zwei Jahre waren es jeweils 16 Prozent. Viele Verwaltungsräte sind bestrebt, im Sinne einer ausreichenden Diversität und einer guten Corporate Governance mehr Frauen ins Gremium aufzunehmen. Dies scheint jedoch eine Herausforderung zu sein, weil in der Finanzbranche bei Führungskräften der Anteil Frauen generell eher niedrig ist. Häufig ergibt sich dann ein Spannungsfeld zwischen dem Anforderungsprofil für neue Mitglieder von Verwaltungsräten und der Zielsetzung, den Frauenanteil im Gremium zu erhöhen.

Allerdings lassen sich geeignete Frauen für Verwaltungsräte durchaus finden und inzwischen werden sogar vier Retail Banken von Frauen präsidiert (Kantonalbanken BE, BL und NE sowie Bank Thalwil). Hervorzuheben ist die Alternative Bank Schweiz mit fünf Frauen im Verwaltungsrat, was einem Anteil von 50 Prozent entspricht. Danach folgen die Basellandschaftliche Kantonalbank mit vier Frauen sowie die Banque Cantonale de Genève und die Basler Kantonalbank mit je drei Frauen. Umgekehrt setzen sich 15 der untersuchten 73 Verwaltungsratsgremien ausschliesslich aus Männern zusammen.

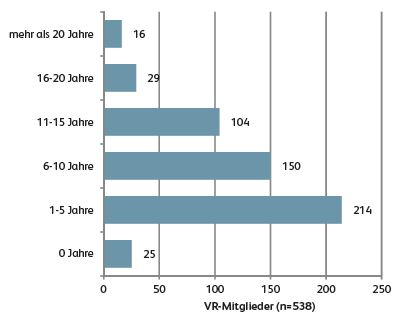

Verwaltungsräte mit durchschnittlich 8.3 Amtsjahren

Ein weiterer Indikator einer guten Diversität ist die ausgewogene Zusammensetzung des Verwaltungsrates bezüglich der Amtserfahrung. Die (guten) Mitglieder des Verwaltungsrates sollen nicht zu kurz im Amt bleiben und ihre Erfahrungen nutzen können. Durch eine sinnvolle Staffelung der Amtsdauer sollen der Wissenstransfer und eine schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrates erleichtert werden. Aktuell sind die Mitglieder der Verwaltungsräte der analysierten Schweizer Retail Banken im Durchschnitt 8.3 Jahre im Amt (im Vorjahr waren es 7.8 Jahre). 25 Mitglieder haben ihr Amt vor weniger als einem Jahr angetreten, in der letztjährigen Studie waren es ebenfalls 25 Neueintritte. Weitere 214 Mitglieder sind ein bis fünf Jahre im Amt. Damit sind etwa 44 Prozent der erfassten 539 Mitglieder von Verwaltungsräten weniger als fünf Jahre dabei. 150 Mitglieder (28%) sind zwischen sechs und zehn Jahren im Amt, weitere 104 Mitglieder (19%) elf bis 15 Jahre. 29 Mitglieder (5%) sind 16 bis 20 Jahre im Verwaltungsrat und 16 Mitglieder (3%) über 20 Jahre.

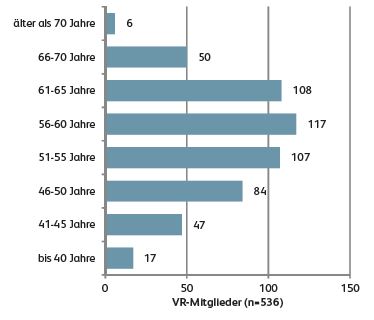

Durchschnittsalter der Verwaltungsräte 56 Jahre

Die 536 Verwaltungsräte von Retail Banken, deren Geburtsdatum verfügbar ist, sind im Durchschnitt 56 Jahre alt. Das relativ hohe Durchschnittsalter widerspiegelt den Anspruch an Seniorität und Erfahrung im Anforderungsprofil für Verwaltungsräte. Abbildung 3 verdeutlicht, dass rund 78 Prozent der Verwaltungsräte zwischen 46 und 65 Jahre alt sind. Zwölf Prozent sind weniger als 46 Jahre alt und zehn Prozent über 65 Jahre. Innerhalb der 46- bis 65-jährigen sind die Altersklassen recht ausgewogen verteilt.

Fazit

Auch wenn die Gremien im Einzelfall davon abweichen können, ergibt die Analyse der Verwaltungsräte von 73 Retail Banken bezüglich der Diversität ein recht ausgewogenes Bild: Der formale Ausbildungsgrad der Mitglieder ist hoch. Die Gremien werden laufend erneuert, sie haben trotzdem einen hohen Anteil von Mitgliedern mit mehrjähriger Erfahrung. Die meisten Verwaltungsratsmitglieder sind zwischen 46 und 65 Jahre alt und verfügen über eine gewisse Seniorität. Einzig der Frauenanteil lässt mit 17 Prozent zu wünschen übrig.

Haben Sie Interesse an weiteren Analysen des IFZ? Bei Fragen und Rückmeldungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dieser und weitere Texte finden sich zudem in der 180-seitigen «IFZ Retail Banking-Studie Schweiz 2015». Die Studie kostet 290.- Franken und kann unter ifz@hslu.ch bestellt werden. Sammelbestellungen kosten ab 3 Exemplaren CHF 240.- pro Exemplar, ab 5 Exemplaren CHF 190.- und ab 10 Exemplaren CHF 140.- CHF pro Exemplar.

swissVR

Das IFZ der Hochschule Luzern führt in Zusammenarbeit mit der Vereinigung swissVR regelmässig Seminare für Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte von Banken durch. Weitete Informationen finden Sie unter www.swissvr.ch.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

8. Februar 2016

Welche Bank hat die beliebteste Mobile Banking App?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Prof. Dr. Simon Amrein, Christoph Duss und Gökan Tercan

Mobile Banking wird auch in der Schweiz immer wichtiger. Im heutigen Blog zeigen wir auf, welche Apps derzeit bei den Kunden am beliebtesten sind. Um die beliebtesten Mobile Banking Apps zu küren, wurden die Kundenbewertungen vom iTunes App Store und vom Android Play Store ausgewertet.

Nutzung von Mobile Banking im Ausland steigt

In der Schweiz gibt es in Bezug auf die Nutzung von Mobile Banking derzeit leider keine öffentlich zugänglichen Zahlen. Gemäss einer Untersuchung in Deutschland vom Bank Blog ist die Nutzung von Mobile Banking in unserem nördlichen Nachbarland aber auch im letzten Jahr wieder kräftig gestiegen. Das hohe Wachstum von 2014 hat sich auch im Jahr 2015 fortgesetzt. Gemäss der Studie greifen derzeit 34 Prozent der Online-Banking-Kunden mit mobilen Endgeräten auf den geschützten Bereich des Internet Banking zu. Für 2016 wird erwartet, dass dieser Anteil auf 42 Prozent steigen wird. Noch dominiert dabei aber die „Information“ gegenüber den „Transaktionen“. 90 Prozent der Kunden nutzen Mobile Banking für die Gewinnung von Informationen. Nur zehn Prozent führen auch mobile Transaktionen durch.

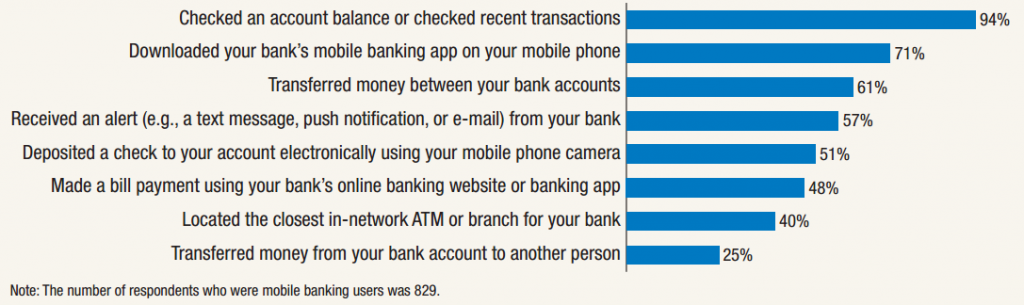

In den USA ist Mobile Banking gar noch etwas beliebter: Gemäss einer Studie des Federal Reserve nutzen 52 Prozent der Kundinnen und Kunden mit Smartphone und Bankkonto Mobile Banking. Von den befragten US-Kunden gaben 94 Prozent an, Mobile Banking für die Überprüfung ihres Kontostands zu nutzen, während 61 Prozent Überweisungen zwischen ihren Bankkonten tätigen. Weitere 57 Prozent nützen die App um Nachrichten oder Push Alerts zu erhalten (siehe Abbildung 1).

Wie gut sind die Mobile Banking Apps der Schweizer Banken? Eine Analyse

Wie oben angedeutet, existieren solche Umfragen in der Schweiz derzeit noch nicht. Was wir hier im IFZ Retail Banking Blog aber bereits vor über zwei Jahren einmal gemacht haben, ist eine Analyse der Beliebtheit und der Bewertungen der Mobile Banking Apps von Schweizer Banken. Waren damals die Apps noch stark im Aufkommen, so kann heute gesagt werden, dass sich diese mittlerweile etabliert haben und zum Standard-Angebot einer Bank zählen. Von den per 2. Februar 2016 analysierten 50 grössten Retail Banken in der Schweiz bieten lediglich sieben Banken noch keine Mobile Banking App an.

Um die Beliebtheit der Mobile Banking Apps zu erheben, haben wir die Bewertungen der Kunden im iTunes App Store sowie im Google Play Store analysiert. Beide Stores bieten ihren Usern ein Ratingsystem von 1 (tiefster Wert) bis 5 (höchster Wert) an. Berücksichtigt wurden lediglich Apps mit insgesamt über 100 Bewertungen, damit vereinzelte „Ausreisser“ nach oben oder unten nicht zu stark ins Gewicht fallen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass wir jeweils sämtliche Ratings aller App-Versionen miteinbezogen haben, die Apps jedoch in regelmässigen Abständen aktualisiert werden. Unsere Analyse kann zwar nicht unbedingt als repräsentativ angesehen werden (von den verfügbaren 43 Apps haben lediglich 13 mehr als 100 Bewertungen), trotzdem offeriert sie einen Einblick in die Kundensicht auf die Apps. Die Kunden-Bewertungen der Apps wurden zum Stichtag 2. Februar 2016 analysiert.

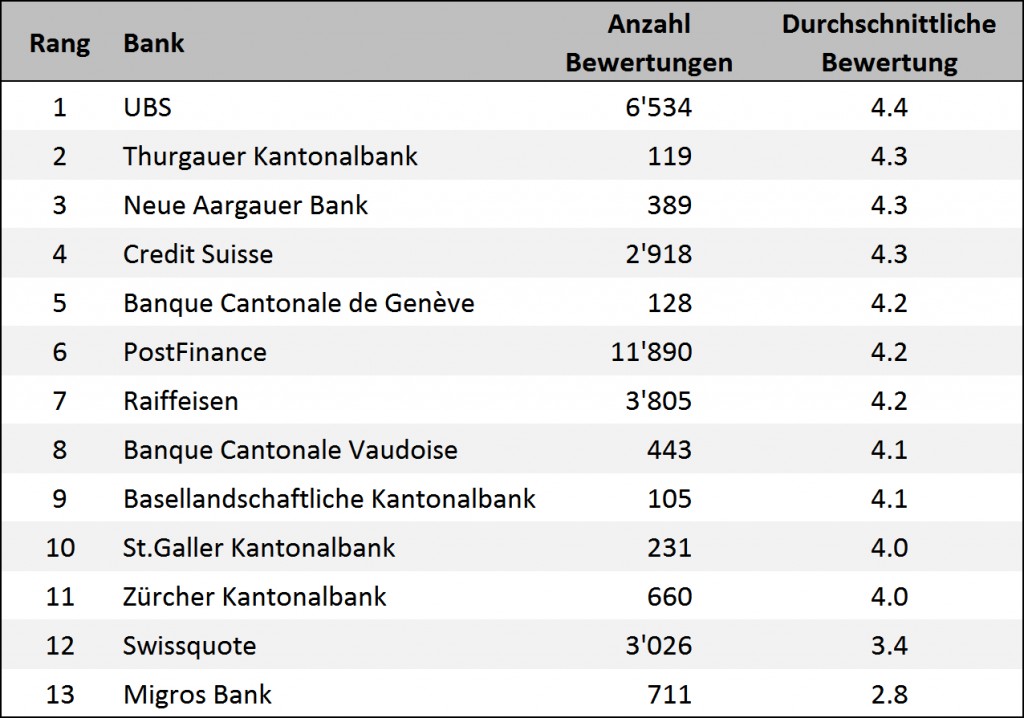

Die meisten Apps werden als gut bewertet

Die 13 Mobile Banking Apps mit mehr als 100 Bewertungen in den Stores von Apple und Google sind in Tabelle 1 zu sehen. Die Mobile App der UBS schneidet mit einem Wert von 4.4 am besten ab, gefolgt von der Thurgauer Kantonalbank, der Neuen Aargauer Bank und Credit Suisse mit Werten von je 4.3. Grundsätzlich liegen die aufgeführten Apps allesamt nahe zusammen und die Mehrheit hat einen Wert von mindestens 4.0. Lediglich zwei Banken fallen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3.4 bzw. 2.8 ein wenig ab.

In den Bewertungen erwähnen Kundinnen und Kunden als positive Punkte oftmals die gute Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit, die Zurverfügungstellung von weiteren Informationen (z.B. Börsenkurse, Wechselkurse) sowie die Möglichkeit zum Scannen und Auslösen von Einzahlungsscheinen (sofern diese in der App angeboten wird). Die schlechten Bewertungen sind meist geprägt von Fehlermeldungen sowie Klagen über Abstürze oder zu komplizierten bzw. langen Login-Prozedere.

Schlussbemerkungen

Vergleicht man diese Resultate mit unserer Analyse von 2013, so zeigt sich, dass die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit den Mobile Banking Apps grundsätzlich gestiegen ist. Während die durchschnittliche Bewertung der zehn besten Apps in 2013 noch 3.8 betrug, so liegt sie bei der aktuellen Analyse schon bei 4.2. Wie es scheint, haben die Banken die Kritikpunkte der Kundinnen und Kunden ernst genommen und ihre Apps weiterentwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit (weiter) zu erhöhen und gewünschte Zusatzfunktionen (Stichwort Scan & Pay) einzubauen. Gleichzeitig muss aber eine solche Analyse und eine Rangliste basierend auf den Bewertungen in den App Stores natürlich auch mit der notwendigen Vorsicht betrachtet werden und wird hier von uns auch eher als Spielerei verstanden.

Kommentare

2 Kommentare

Peter

12. Februar 2016

Diese Auswertung hat die Aussagekraft eines Wetterberichts in 7 Tagen. Es wurden lediglich Bewertungen interpretiert. Die Valiant App fällt somit durch obwohl diese zwischen 5-10tausend Downloads hat (vgl neue aargauer bank 5-10tausend) Dieser Artikel ist also nichts wert und überhaupt nicht repräsentativ. Für eine seriöse Umfrage sich auf Bewertungen auf dem jeweiligen Downloadportal zu berufen ist unprofessionell

Prof. Dr. Andreas Dietrich

12. Februar 2016

Besten Dank für Ihre Bemerkung. Im Text wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Analyse nicht repräsentativ ist - jedoch aus unserer Sicht trotzdem einige Anhaltspunkte zur Kundensicht auf eine App gibt. Zudem wollten wir keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass etwa die Valiant App (oder andere Banken) "durchgefallen" sind. Die Bank wurde lediglich nicht in der Liste angezeigt, da es weniger als 100 Bewertungen gibt. Ein Blick auf die Bewertungen in den Downloadportale ist ein simpler Ansatz um sich einen Überblick zu den Mobile Banking Apps zu verschaffen. Dieser Ansatz kommt mit zahlreichen Vor- und Nachteilen und hat nicht den Anspruch einer detaillierten wissenschaftlichen Analyse, was wir an dieser Stelle nochmals klar festhalten möchten.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

1. Februar 2016

IFZ FinTech Konferenz 2016

Von Dr. Thomas Ankenbrand und Christoph Duss

Am Nachmittag des 16. März 2016 findet erstmals die IFZ FinTech Konferenz in Zug statt. Hochkarätige Referenten geben Auskunft über verschiedene Aspekte und Entwicklungen im FinTech Bereich. Ebenso stellen wir die Resultate der ersten IFZ FinTech Studie vor.

Gerne laden wir Sie ein, an den spannenden Vorträgen und Diskussionen teilzunehmen. Das vorläufige Programm sieht wie folgt aus:

- Benedikt Maurenbrecher, Partner, Homburger

Rechtliche Rahmenbedingungen - Marc Bürki, CEO, Swissquote

Erfolgsgeschichte eines der ersten Schweizer FinTech Unternehmen - Richard Olsen, Gründer & CEO, Lykke

Aufbau eines globalen FinTech Unternehmens - Thomas Ankenbrand, IFZ, Hochschule Luzern – Wirtschaft

Vorstellung der IFZ FinTech Studie 2016 - Roundtable mit Investoren und Inkubatoren

U.a. mit Markus Sidler (Partner, Redalpine) und weiteren spannenden Panel-Teilnehmern

Die IFZ FinTech Studie 2016 umfasst folgende Inhalte:

- Die Studie beginnt mit der Definition und Abgrenzung von „FinTech“ und dessen Ökosystem. Anschliessend wird in verschiedenen Kapiteln das rechtliche, Branchen-spezifische und soziale Umfeld von FinTech thematisiert.

- Hauptbestandteil der Studie bildet die FinTech Unternehmens-Datenbank. Sie erlaubt ausgewählte Analysen und Einblicke in den Schweizer FinTech Markt.

- Der erste Teil schliesst mit der Beschreibung von ausgewählten internationalen Entwicklungen ab.

- Der zweite Teil der Studie enthält übersichtliche Factsheets von Schweizer FinTech Unternehmen, welche u.a. Einblicke in deren Geschäftsmodell, Zielmärkte, Vertriebskanäle, Finanzierungsstrukturen, etc. geben.

Die Teilnahme an der Konferenz kostet CHF 560.-. Als Teilnehmer erhalten Sie die IFZ FinTech Studie 2016 (Wert CHF 290.-). Bitte melden Sie sich unter ifz@hslu.ch, wenn Sie nur die Studie bestellen möchten. Die Auslieferung der Studie erfolgt nach der Konferenz.

Wir würden uns sehr freuen, Sie an der Konferenz begrüssen zu dürfen!

Hier finden Sie das Anmeldeformular für die Konferenz (inkl. Studie)

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Sponsoren für die finanzielle Unterstützung:

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

25. Januar 2016

Markantes Wachstum im Online-Hypothekarmarkt Schweiz – die Studienergebnisse

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Dr. Falk Kohlmann

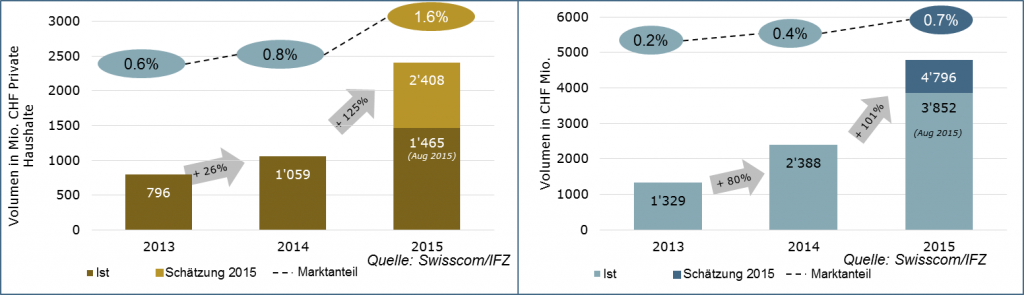

In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl Anbieter von Online-Hypotheken sowohl auf Banken- als auch auf Vermittlerseite signifikant erhöht. Entsprechend konnte auch das Online-Hypotheken Volumen markant gesteigert werden. Im Jahr 2015 wurden Hypotheken in der Höhe von insgesamt 2.4 Milliarden CHF online abgeschlossen oder initiiert.

Im Bereich der digitalen Finanzierungen gibt es klare Trends zu erkennen. Online-Hypotheken, definiert als Hypotheken, bei welchem der Antrags- und Abschlussprozess teilweise oder vollständig auf dem digitalen Kanal abgewickelt werden kann, gewinnen in der Schweizer Bankenwelt zunehmend an Relevanz. Das Kompetenzzentrum e-foresight der Swisscom und das IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft haben daher versucht, einen Überblick über die in der Schweiz vorzufindenden Geschäftsmodelle zu erstellen und mittels einer Umfrage die Volumen der verschiedenen Anbieter zu erheben. Sämtliche Marktplayer, mit Ausnahme von zwei kleinen Anbietern, haben ihre Daten vertraulich zur Verfügung gestellt. Dies erlaubt uns, einen repräsentativen Überblick zu den Entwicklungen und dem Marktvolumen hierzulande aufzuzeigen.

Unterschiedliche Geschäftsmodelle

In Bezug auf die verfolgten Geschäftsmodelle konnten bei den verschiedenen Anbietern teilweise massive Unterschiede festgestellt werden. Um diese einzuordnen, wurde eine Aufteilung nach der Art der Dienstleistung und nach dem Ertragskonzept erarbeitet. Insgesamt gibt es durch die in Abbildung 1 abgebildeten Felder theoretisch zwölf mögliche Geschäftsmodelle. In der Realität können hingegen derzeit sechs von den Anbietern verfolgte Geschäftsmodelle beobachtet werden.

Grundsätzlich können die Dienstleistungen im Bereich der Hypotheken in die drei Bereiche „informieren“, „informieren und abschliessen“ sowie „informieren, beraten und abschliessen“ unterteilt werden. Diese drei Teilbereiche können wie folgt beschrieben werden:

- Das informative Modell gibt Kunden eine (erste) Orientierung, um die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Die Kunden müssen danach jedoch selber Offerten einholen und separat bei einer Bank den Abschluss tätigen. Typische Angebote sind vor allem im Bereich der Zinsvergleiche zu finden. Die meisten in der Praxis beobachteten Modelle geben den Kunden zuerst einen Informationsüberblick und vermitteln sie danach weiter an die verschiedenen Anbieter.

- Das Online-Modell richtet sich in der Regel an gut informierte Personen, welche nur wenig bis gar keine Beratung in Anspruch nehmen. Der Abschluss ohne vorgängige Beratung steht hier im Vordergrund.

- Holistische Modelle beinhalten auch Beratung und richten sich damit an Personen, welche nach Eingabe ihrer Daten online physisch beraten werden möchten. Das wichtigste Merkmal dieser Geschäftsmodelle ist die Durchgängigkeit des Angebots, welches von informieren über beraten bis zum abschliessen alles umfasst

Ein zweites Unterscheidungsmerkmal ist das Ertragskonzept, welches hinter den Modellen steht. Grundsätzlich können die vier Modelle „Zinsdifferenzgeschäft“ (der Anbieter verdient Geld durch die Ausleihung von Passivgeldern; hier als „Direkt-Modell“ bezeichnet), „Provision bei Abschluss“ sowie „Vermittlung von Leads gegen Gebühr“ (beide Modelle werden hier als „Vermittler-Modell“ bezeichnet, auch wenn das Ertragskonzept nicht identisch ist) und „Werbung“ („Vergleichs-Modell“) unterschieden werden:

- Anbieter des Direkt-Modells sind Banken oder Versicherungen, welche die Online-Hypotheken selbst vergeben und auf ihre eigene Bilanz nehmen. Die Erträge stammen somit aus dem Zinsdifferenzgeschäft.

- Das Vermittler-Modell kann sowohl von Banken und Versicherungen wie auch von Vermittlern betrieben werden. Dabei werden Anfragen für Online-Hypotheken gegen eine Provision an Banken oder Versicherungen weitergeleitet. Die Hypotheken sind entsprechend nicht auf den Bilanzen der Vermittler zu finden.

- Anbieter im Bereich des Vergleichs-Modells fassen häufig Hypothekarzinssätze zusammen und vergleichen diese. Zusätzlich bieten sie in der Regel allgemeine Informationen zu Hypotheken und Eigenheimen an. Die Erträge werden über den Verkauf von Werbung generiert.

- Wie Abbildung 1 aufzeigt, bieten derzeit zehn Banken und eine Versicherung Online-Hypotheken an. Am längsten im Markt sind die in Zusammenarbeit mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank angebotenen Online-Hypotheken der Swissquote und der hypomat der Glarner Kantonalbank. Das jüngste Online Hypothekenangebot ist „EasyHypo“ der Basler Kantonalbank, welches Ende November 2015 lanciert wurde.

Neben dem Ertragskonzept und dem Dienstleistungsangebot unterscheidet sich insbesondere auch der Integrationsgrad der einzelnen Online-Hypothekaranbieter in der Schweiz zum Teil massiv. Obwohl die meisten Anbieter ihren Kunden derzeit schön gestaltete Frontend-Oberflächen anbieten, sind die entsprechenden Lösungen aber zumeist nicht oder nur teilweise an ihr Kernbankensystem angeschlossen. Entsprechend gibt es im Bereich der Prozessoptimierung und -automatisierung von Online-Hypotheken noch ein grosses (Kosteneinsparungs-) Potenzial.

Entwicklung der Volumen

Wie Abbildung 2 aufzeigt, hat sich das Volumen bei den Neuabschlüssen in den vergangenen zwei Jahren stark erhöht. Während das Gesamtvolumen im Jahr 2013 noch bei rund 1.3 Milliarden CHF lag, betrug es im Jahr 2015 bereits 4.8 Milliarden CHF. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Volumen insbesondere in 2015 markant gestiegen sind. In diesem Jahr wurden Hypotheken in der Höhe von 2.4 Milliarden CHF online abgeschlossen resp. initiiert. Der Marktanteil bei den in diesem Jahr abgeschlossenen Online-Hypotheken ist aber im Verhältnis zu den gesamten Abschlüssen in 2015 bei den privaten Hypothekarforderungen noch immer gering und liegt im Jahr 2015 bei (noch) überschaubaren 1.6%. Dies ist gleichzeitig jedoch eine bedeutende relative Steigerung auf tiefem Niveau gegenüber den beiden Vorjahren, wo der Marktanteil bei 0.6% (2013) resp. 0.8% (2014) lag. Vergleicht man die insgesamt ausstehenden Online-Hypotheken mit dem ausstehenden Gesamtvolumen, ist das Verhältnis noch geringer. Wie in Abbildung 3 ersichtlich, belief sich dieses Verhältnis im Jahr 2015 auf immerhin 0.7%, im Gegensatz zum Jahr 2013, wo der Marktanteil lediglich 0.2% betrug.

Ausblick

Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weitere Anbieter von Online-Hypotheken in den Markt eintreten, resp. zahlreiche weitere Banken den Neuabschluss oder die Verlängerung von Hypotheken über den Onlinekanal anbieten. Ebenso erwarten wir, dass auch Hypothekenvermittler weiter an Bedeutung gewinnen. Für Banken und Versicherungen scheint der Markt für Online-Hypothekarverlängerungen ein grösseres Potenzial zu haben als der Markt für Neuabschlüsse. Entsprechend gehen wir davon aus, dass Verlängerungen von Hypotheken über den Onlinekanal bereits in fünf Jahren Standard sein werden. Banken werden sich bei einem nicht vorhandenen Angebot allenfalls negativ differenzieren. Des Weiteren ist es aus unserer Sicht zentral, dass die zukünftigen Prozesse bei Online-Hypotheken einen höheren Automatisierungsgrad aufweisen als dies die meisten heutigen Modelle haben. Die Banken scheinen sich diesen Herausforderungen aber zumindest teilweise bewusst zu sein. Gemäss der IFZ Retail Banking-Studie 2014 rechnen 79 Prozent aller befragten Geschäftsleitungsmitglieder von Retail Banken damit, dass in fünf Jahren mehr als zehn Prozent der Hypotheken online verlängert werden.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

Kommentare

1 Kommentare

Tamara Fleti

20. März 2025

Hatte vor Jahren ein Konto bei Ihnen und würde es jetzt da Ich wieder in der Schweiz bin weiterführen.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.