21. April 2014

Digitalisierung umfasst auch die interne Zusammenarbeit

Von Prof. Dr. Nils Hafner

Bislang haben wir in diesem Blog die Auswirkungen der Digitalisierung vor allem im Hinblick auf die Kundenschnittstelle des Retail Banking dargestellt. Ein interessanter Hebel ist jedoch auch die interne Anwendung von sozialen Technologien auf die Zusammenarbeit innerhalb einer Retailbank.

Betrachtet man die Tatsache, dass sich Banken heute noch primär als Organisationen verstehen, die ihren Kunden eine auf Wissen basierte Dienstleistung verkaufen, so fällt einem eine Studie vom McKinsey Global Institute zum Thema: „The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies“ auf. 28 Stunden pro Woche, so haben die Experten herausgefunden, verbringt ein durchschnittlicher Wissensarbeiter in der Woche damit emails zu schreiben, nach Informationen zu suchen und mit Kollegen intern zusammen zu arbeiten. Bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 42 Stunden verbleiben so noch 14 Stunden für die Arbeit mit dem Kunden. Zahlen wie Donnerhall eigentlich.

Völlig klar wird dies, wenn man heute Mitarbeiter in Banken nach der Anzahl und Aufteilung ihrer emails befragt. In den allermeisten Fällen sind mehr als zwei Drittel aller emails von internen Absendern. Gleichzeitig sind diese emails oftmals an mehrere Personen gerichtet und es ist festzustellen, dass je höher ein Mitarbeiter in der Hierarchie des Unternehmens angesiedelt ist, desto häufiger wird er aus politischen Gründen in „cc“ gesetzt.

Die Anzahl und der Inhalt solcher emails überfordert häufig schier die zur Verfügung stehenden Ressourcen und hemmt nachhaltig die Produktivität bei der Erledigung der eigentlichen Aufgaben. Gleichzeitig steigt gerade bei einem erhöhten regulatorischen Druck die Notwendigkeit der Vermittlung neuer Richtlinien und Weisungen. Das bedeutet, es ist sicher zu stellen, dass die betroffenen Mitarbeiter, die für sie wichtigen Dokumente auch lesen und anwenden. Auch das geschieht heute vornehmlich via Intranet und email. Dieser Sachverhalt trägt also ebenfalls zur steigenden emailflut bei.

Ausserdem kann bei einer solchen „klassischen Verteilung“ via email und Intranet nicht immer überprüft werden, ob Mitarbeiter die Information erhalten haben, gelesen haben, einem Link gefolgt sind und die dazu gehörige Weisung auch verstanden haben. Die Banken sind also im Bezug auf die interne Zusammenarbeit in einem Produktivitätsdilemma angekommen: Man will mehr beim Kunden sein, gleichzeitig steigen aber intern die Notwendigkeiten zu Koordination und Abstimmung.

Betrachtet man soziale Netzwerke, wie beispielsweise Facebook oder in kleinerem Masse WhatsApp wird schnell klar, wie Kommunikation anders funktionieren kann. In solchen Netzwerken, stellt sich der Benutzer seinen Informationsstrang so zusammen, wie er es aufgrund seiner Bedürfnisse für richtig empfindet, er kann Informationen lesen, bewerten und kommentieren. Je öfter ein Inhalt bewertet oder kommentiert wurde, desto relevanter ist er und desto weiter oben im Newsstream findet ihn der Benutzer. Auf der Basis seiner Vorlieben und Interaktionen werden dem Benutzer weitere passende Themen und die Interaktion mit anderen Benutzern vorgeschlagen. Das schönste aber: Der Sender der Informationen kann in Kommunikationsgruppen sehen, wer welche Information gelesen hat und erhält so Sicherheit über den Erfolg seiner Information.

Nun eignen sich öffentliche soziale Netzwerke wie Facebook nicht, um die Zusammenarbeit innerhalb einer Retail Bank zu organisieren, jedoch sind in der Zwischenzeit Plattformen auf den Markt gekommen, die über einen ähnlichen Funktionsumfang verfügen. Zu erwähnen sind hier beispielsweise die Plattformen Jive (mit denen UBS und Credit Suisse in begrenztem Umfang bereits arbeiten), Chatter, oder Yammer, die vor einigen Monaten für 1,2 Milliarden US$ von Microsoft übernommen wurde. Im Vergleich zu den beschrieben Vorteilen von Facebook orientieren sich solche Plattformen aber an den Rollen und Aufgaben eines Benutzers. Die Funktionsweise in Bezug auf Kommentieren, Bewerten und Periodisieren ist jedoch die selbe.

Natürlich erfordert eine derartige interne Zusammenarbeit einen hohen Willen zur Veränderung. Aber die Zahlen sprechen für sich. McKinsey berichtet von einer um 15% erhöhten Produktivität und einer deutlichen Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit.

14. April 2014

Analyse der Verwaltungsräte von 63 Schweizer Retail Banken

Von Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Prof. Dr. Andreas Dietrich

Banken sind im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen stark reguliert. Dies hat auch Auswirkungen auf ihre Corporate Governance. Die FINMA macht in ihrem Rundschreiben RS 2008/24 zur Überwachung und internen Kontrolle Vorgaben zur Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates. Sie hat zudem bei den Frequently Asked Questions (FAQ), deren rechtliche Verbindlichkeit allerdings umstritten ist, ihre Vorstellungen zur Best Practice weiter präzisiert. Für unsere Retail Banking Studie 2013 haben wir untersucht, wie die Verwaltungsräte von 63 Schweizer Banken tatsächlich zusammengesetzt sind. Hierfür wurden unter anderem objektiv messbare Kriterien wie der Bildungsgrad, der Anteil der Frauen im Gremium, die Altersstruktur und die bisherige Amtsdauer erhoben. Diese Informationen erlauben Rückschlüsse auf die Diversität und Qualität der Verwaltungsratsgremien. Die Ergebnisse zeigen ein ziemlich vielfältiges Bild von Corporate Governance Praktiken bei Schweizer Banken.

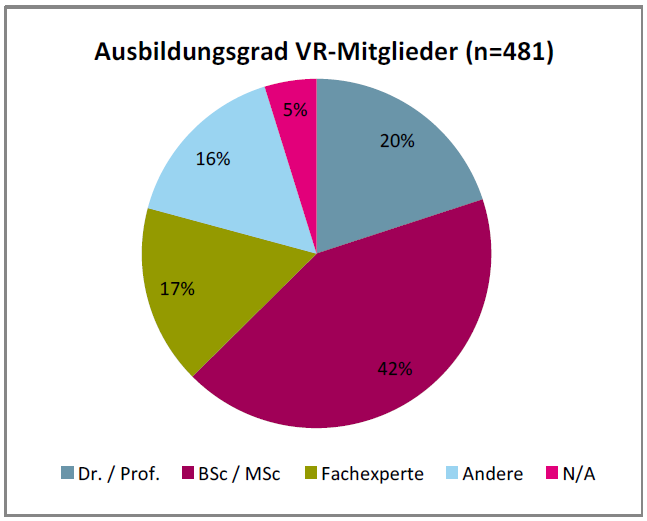

Hohe Anforderungen

Gemäss Bankengesetz wird die Bewilligung zur Geschäftstätigkeit erteilt, wenn «die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten» (BankG Art. 3 Abs. 2 lit. c). Entsprechend erwartet die FINMA von Bankverwaltungsräten Fachkenntnisse, Erfahrung und zeitliche Verfügbarkeit. Die Zusammensetzung des Gremiums soll eine optimale Besetzung der verschiedenen Ausschüsse ermöglichen. Wünschenswert sind in diesem Sinne – neben sich ergänzenden Persönlichkeiten – ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen sowie an unternehmerischer und persönlicher Erfahrung. Diversität als Ziel der Personalplanung Diesen Anforderungen sollte der Verwaltungsrat in seiner Personalplanung Rechnung tragen. Ziel muss es sein, personelle Erneuerungen rechtzeitig einzuleiten und die personelle Zusammensetzung des Gremiums zu optimieren. Bei Vakanzen empfiehlt es sich, die Zusammensetzung des Gremiums bezüglich Altersstrukturen und Anteil der Frauen ebenso zu prüfen, wie hinsichtlich der im Verwaltungsrat vorhandenen Persönlichkeitsprofile, Fachkompetenzen, Erfahrungen, Eignungen für spezifische Ausschüsse, Führungsqualitäten und weiterer relevanter Kriterien. Für die Suche nach neuen Verwaltungsratsmitgliedern sind klare Anforderungsprofile zu definieren. Hoher Ausbildungsgrad Der Ausbildungsgrad sagt zwar nichts über die tatsächlichen fachlichen und persönlichen Qualitäten der betreffenden VR-Mitglieder aus. Trotzdem ist offensichtlich, dass bei der Besetzung von Vakanzen in Verwaltungsräten darauf geachtet wird, Leute mit formell nachweisbarer höherer Bildung und entsprechendem Fachwissen zu berücksichtigen. Rund 60 Prozent der 481 Mitglieder in den 63 analysierten Bankverwaltungsräten verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ein Drittel dieser Hochschulabsolventen sind promoviert und teilweise als Professoren tätig. Ein Sechstel der VR-Mitglieder hat eine höhere Fachausbildung absolviert und 16 Prozent verfügen über eine andere Ausbildung (z. B. Lehre).

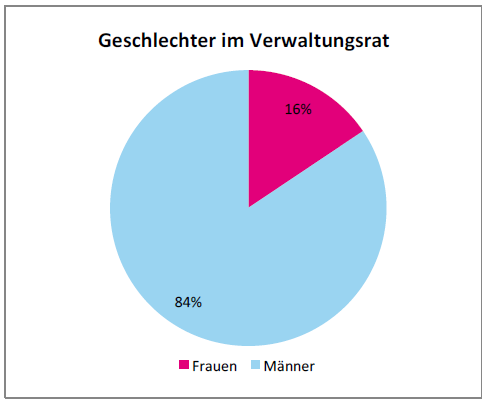

Tiefer Frauenanteil

Immerhin 75 von 481 VR-Mitgliedern sind Frauen. In Prozenten ausgedrückt liegt der Frauenanteil jedoch mit 16 Prozent eher tief und viele Banken sind bestrebt, im Sinne einer ausreichenden Diversität und einer guten Corporate Governance mehr Frauen ins Gremium aufzunehmen. Dies ist allerdings schwierig, weil der Anteil an Frauen in Führungsfunktionen in der Finanzbranche generell niedrig ist. So kann sich ein Spannungsfeld ergeben zwischen dem Anforderungsprofil für neue Mitglieder von Verwaltungsräten und der Zielsetzung, den Frauenanteil im Gremium zu erhöhen.

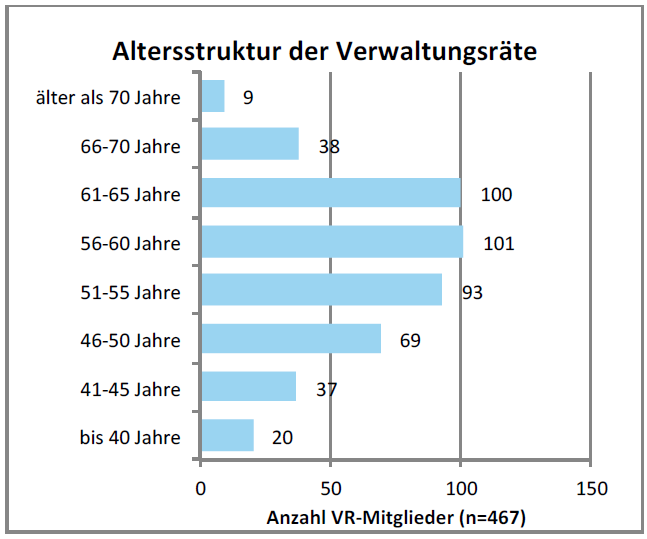

Durchschnittsalter von 56 Jahren

Das Durchschnittsalter der Bankverwaltungsräte ist 56 Jahre. Rund 78 Prozent sind zwischen 46 und 65 Jahre alt, 12 Prozent sind jünger als 46 Jahre und 10 Prozent älter als 70 Jahre. Insgesamt zeigt sich eine ziemlich ausgewogene Altersverteilung der Bankverwaltungsräte, auch wenn die Situation einzelner Banken von diesem Bild stark abweichen kann.

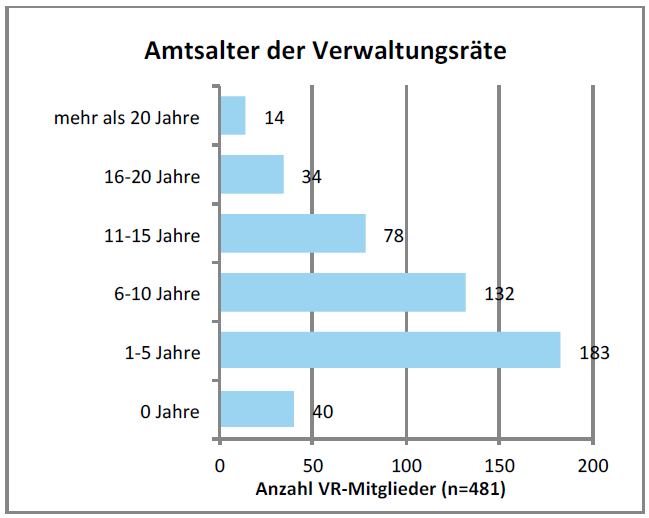

Durchschnittlich 7.4 Amtsjahre

Ein weiteres Postulat der Forderung nach einer guten Corporate Governance ist die Sicherstellung von Kontinuität und Erfahrung im Verwaltungsrat. Die wertvollen Mitglieder des Verwaltungsrates sollen nicht zu kurz im Amt bleiben, sondern ihre Erfahrungen über längere Zeit nutzbringend einsetzen können. Durch eine sinnvolle Staffelung der Amtsdauer sollen der Wissenstransfer und eine schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrates erleichtert werden.

Aktuell sind die Mitglieder der Verwaltungsräte der analysierten Schweizer Banken im Durchschnitt 7.4 Jahre im Amt. Etwa 40 Prozent der erfassten 481 Mitglieder sind weniger als 5 Jahre im Amt, 27 Prozent zwischen 6 und 10 Jahre und weitere 16 Prozent zwischen 11 und 15 Jahre. Dieses Gesamtbild lässt insgesamt sowohl auf eine ausgewogene Zusammensetzung als auch auf eine ausreichende Erneuerungsfähigkeit der Verwaltungsräte schliessen.

Interne Restriktionen für die Personalplanung

Bei der Personalplanung muss der Verwaltungsrat nicht nur die rechtlichen Vorgaben beachten, sondern auch die durch die Bank selbst festgelegten Leitplanken. Dazu zählen unter anderem die Grösse des Gremiums, die interne Organisation des Verwaltungsrates sowie allfällige Alters- und Amtszeitbeschränkungen. Die Studie der Hochschule Luzern ergibt dazu die folgenden Erkenntnisse:

- Zwei Drittel der VR-Gremien zählen sieben bis neun Mitglieder.

- Die meisten VR-Gremien verfügen über zwei bis drei VR-Ausschüsse. Häufig anzutreffen sind die folgenden sechs Arten von Ausschüssen, die von den Banken unterschiedlich bezeichnet werden: Leitungsausschuss, Prüfungsausschuss, Risikoausschuss, Kreditausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss, Strategieausschuss.

- In den Verwaltungsräten herrschen Amtsperioden von drei bis vier Jahren vor. Einjährige Amtsperioden, wie sie heute für börsenkotierte Unternehmen vorgeschrieben werden, sind noch selten anzutreffen.

- Mehr als die Hälfte der analysierten Banken sehen Altersbeschränkungen für ihre Verwaltungsräte vor. Diese liegen mehrheitlich bei 70 Jahren.

- Die Mehrzahl der Banken sehen keine Amtszeitbeschränkungen für VR-Mitglieder vor. Wenn – vor allem bei Kantonalbanken – Amtszeitbeschränkungen festgelegt werden, liegen diese meist zwischen 12 und 16 Jahren.

Zur guten Verwaltungsratspraxis gehört es auch, die intern formulierten Rahmenbedingungen regelmässig auf ihre Zweckmässigkeit zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Umgekehrt haben Anpassungen der Governance Strukturen Auswirkungen auf die personelle Zusammensetzung des Gremiums.

Wie die Ergebnisse unserer Studie zeigen, ist die Vielfalt der Zusammensetzung der Bankverwaltungsräte recht gross. Die Banken können trotz Vorgaben durch den Regulator einigen Gestaltungsspielraum für die Zusammensetzung und interne Organisation ihrer Verwaltungsräte nutzen. Allerdings stehen einige VR-Gremien vor der Herausforderung, ihre Governance Strukturen zu überprüfen und bei der personellen Erneuerung den veränderten Anforderungen an Bankverwaltungsräte Rechnung zu tragen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

7. April 2014

Web Chats bei den Sparkassen in Deutschland – und bald auch in der Schweiz?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Mit dem neuen „Online-Chat“ (Web Chat) verfügen deutsche Sparkassen-Kunden seit kurzem über eine weitere Kommunikationsmöglichkeit mit dem Berater. Während in der Schweiz sowohl im Bereich der Videoberatung als auch gegenüber dem Web Chat eine ziemlich grosse Skepsis vorherrscht, ist man in unserem nördlichen Nachbarland diesbezüglich offener und weiter.

Das „chatten“, die synchrone, textorientierte Kommunikation mehrerer Teilnehmer über das Internet ist sehr beliebt. Diese Vorteile des schnellen und direkten Echtzeitdialogs bieten in Deutschland bereits verschiedene Banken an. Neu sind interessanterweise auch die regional orientierten Sparkassen auf diesen Zug aufgesprungen und bieten ihren Kunden „Online-Chats“ an. Neben der Videoberatung steht den Kunden der Sparkassen mit dem „Online-Chat“ somit eine weitere Option zum Dialog mit den Beratern bereit. Die Kunden können sowohl als Besucher der Website als auch als Besucher der Internet-Filiale den Online-Chat starten. Ist der Besucher über das Online Banking angemeldet, liegen dem Berater zudem die Kundeninformationen vor. In der Regel sind Chat-Partner für die „Chatter“ die Call-Center-Agenten der Sparkassen. Eingehende Chat-Anfragen werden automatisch an verfügbare Mitarbeiter geleitet.

Eigene Erfahrung positiv…

Wie ich selber herausfinden durfte, ist das Ganze sehr einfach und gut in der Anwendung. Die Antwortzeit war bei mir aber teilweise eher lange (bis zu 1 Min), da meine „Chat-Partnerin“ wohl mehrere Chats parallel bearbeitete. Bei meinem Kollegen Simon Amrein war die Antwortzeit schneller. Wir beide haben aber die gewünschten Informationen schnell und professionell erhalten.

Werden Web Chats auch benutzt?

Die Antwort darauf kann man heute noch nicht abschliessend geben. Die Auskünfte bei einigen deutschen Banken und Sparkassen diesbezüglich waren unterschiedlich. Während einige von einem eher langsamen Start sprachen (möglicherweise, weil auch die Kunden das Angebot noch nicht so gut kennen), sprechen andere (welche es schon etwas länger benutzen) davon, dass die Kunden das Chat-Angebot gut angenommen haben.

Ich würde beim Chat und dessen Funktionalität (respektive auch deren Erfolgswahrscheinlichkeiten) die folgenden drei Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden:

- Komplexe Beratung: Für die Beratung von komplexen Fragestellungen glaube ich persönlich noch nicht an eine grosse Nachfrage seitens der Kunden. Für solche Anfragen sind ein Telefongespräch oder ein persönliches Treffen besser geeignet.

- Einfach Anfragen: Für einfachere Anfragen, welche typischerweise das Call-Center beantwortet, eignet sich aus meiner Sicht ein Chat sehr gut. Es ist aus meiner Sicht empfehlenswert, den Chat vollständig in das Call- beziehungsweise Service-Center zu integrieren. Dann können Chats gezielt Mitarbeitern zugeteilt werden, die nicht telefonieren oder in der Nachbearbeitung sind. Eine effiziente(re) Ressourcen-Steuerung durch integrierte Chat-Nachrichten kann den Banken helfen, die Erreichbarkeit zu verbessern und die personellen Ressourcen optimal einzusetzen. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang auch Textbausteine, um häufig gestellte Fragen standardisiert und mit hoher Qualität schnell zu beantworten. Ein möglicher Nachteil: Gewisse Call- respektive Service-Center Mitarbeiter sind zwar gut und eloquent am Telefon – aber möglicherweise nicht unbedingt gut geeignet für eine professionelle schriftliche Kommunikation.

- Chat Push-Funktion: Eine dritte, sehr spannende Sache ist schliesslich die Möglichkeit von Push-Funktionen. Basel Tourismus beispielsweise begrüsst seine Website-Besucher mit einem: „Vielen Dank für Ihren Besuch. Können wir ihnen weiterhelfen?“. Das Angebot wird rege benutzt und ist wohl der einfachste Weg, um mit den Website-Besuchern in Kontakt zu treten und möglicherweise auch die Conversion-Rate zu erhöhen. Basel Tourismus beantwortet derzeit ca. 50 Anfragen pro Tag mit dem Chat. Luzern Tourismus – welche ebenfalls eine Chat Funktion anbieten – beantworten über 500 Anfragen pro Monat per Chat.

Und bei Schweizer Banken…?

Während in Deutschland nach dem erfolgreichen Roll-out bereits an eine Integration in die Facebook-Auftritte der Sparkassen gedacht wird, überlegt man sich bei Schweizer Banken noch immer, ob Videoberatung und Web Chats überhaupt notwendig sind. Die meisten Banken verfolgen klar abwartende Strategien. Warum in der Zwischenzeit aber selbst deutsche Sparkassen zumindest im Bereich der Kommunikationsmittel mit den Kunden und dem Einsatz von Web Chats und Videoberatung innovativer sind als die Schweizer Banken ist schon etwas überraschend. Hier wäre etwas Experimentierfreude seitens der Banken klar zu begrüssen. Konsequenterweise fände ich es sinnvoll, wenn die Banken ihren Kunden die Türen des Web Chats öffnen würden. Aus meiner Sicht sind Web Chats und Videoberatung schlussendlich weitere Puzzleteile in einer konsequent ausgerichteten Digitalisierungsstrategie.

PS: Auch die Beratungszeiten wurden durch den Chat bei vielen Sparkassen angepasst und ausgebaut. Die Sparkasse Nürnberg beispielsweise hat neu Beratungszeiten von Montag-Freitag von 10 Uhr bis 21 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr (vgl. Blog Beitrag Verfügbarkeit des Kundenservices bei 50 Schweizer Banken im Vergleich).

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

31. März 2014

Andere Retail Banking Institute,

Commerzbank gründet Inkubator für Start-ups der FinTech Branche – eine Beurteilung

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Als eine der letzten Branchen erreicht die digitale Revolution auch den Bankensektor. Die Banken bekommen zunehmend Wettbewerbsdruck von innovativen Unternehmen aus der Startup-Branche, welche den Markt für Finanzdienstleitungen digital revolutionieren wollen. Die Commerzbank möchte sich mit der Gründung der Main Incubator GmbH gegen diese Entwicklung wappnen und frühzeitig in FinTech-Startups investieren. Ob die Commerzbank mit diesem internen Innovationlabor tatsächlich erfolgreich sein wird, ist fraglich. Trotzdem ist Main Incubator als klares Bekenntnis für Innovation zu verstehen – ein Bekenntnis, welche andere Banken in dieser Form (noch) nicht abgeben haben.

Visionäre Start-ups

Laut seiner Website sucht der Main Incubator „visionäre Start-ups“, die das „Banking der Zukunft gestalten wollen“. Ausschreibungen für Förderungen sind bereits online. Die ausgewählten Start-ups werden je nach Bedarf mit Beteiligungskapital, Experten Knowhow, Büroräumen und einer entsprechenden Infrastruktur in Frankfurt unterstützt. „Zudem profitieren sie von der Stabilität und dem Zugang zu Kunden einer führenden Grossbank“, sagt die Mitgründerin des Commerzbank-Inkubators Birgit Storz. Die Main Incubator GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Commerzbank.

Wer wird finanziert?

Main Incubator GmbH fördert und investiert in Start-ups mit innovativen Lösungen in allen Bereichen des Bankgeschäftes. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Firmenkundengeschäft. Die ausgewählten Produkte und Lösungen von Unternehmen werden von der Gründung bis zur Markreife begleitet. Dabei stellt die Commerzbank ihr Netzwerk von Experten und Kunden sowie ihre Kompetenzen zur Verfügung. Als unterstützungswürdige Bereiche im Bankgeschäft gelten gemäss der Pressemitteilung der Commerzbank beispielsweise das Mobile Payment und Banking, Peer-to-Peer-Financing und Crowdsourcing, neue Kommunikationsinstrumente und -wege, Kundenbindungs- und Anwenderprogramme, Prozessinnovation auf Kunden- und Bankseite bis hin zu Informationsgewinnung und -verarbeitung.

Organisation

Gemäss eigenen Aussagen berät ein Investment Komitee aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und der Commerzbank das Unternehmen und trägt mit ihrer Expertise in der Bewertung förderungswürdiger Geschäftsideen zur seiner erfolgreichen Entwicklung bei. Ein Verwaltungsrat bestehend aus Topmanagern der Commerzbank begleitet die Entwicklung des Main Incubators und bringt zusätzliche Kontakte und Know-how ein. Das Gründungsteam bringt langjährige Erfahrungen in den Bereichen Finanzdienstleistung, IT und Marketing mit.

Beurteilung

Grundsätzlich ist die Initiative zu begrüssen. Sie kann der Commerzbank durchaus den Zugang zu innovativen Produkte und Dienstleistungen ermöglichen. Viele Innovationen im Banking stammen bekanntlich ja von FinTech Start-ups. Auch der Zeitpunkt ist ziemlich gut gewählt: FinTech boomt derzeit. Die Themenstellung und damit verbundenen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung sind vielfältig. Ebenso ist eine solche Initiative auch aus Marketing-Sicht sicherlich nicht schlecht. Auf das Potenzial, das dem FinTech-Segment zugesprochen wird, scheinen nun auch die Banken immer stärker zu schielen.

Auf der anderen Seite sehe ich aber auch verschiedene Herausforderungen:

- Banken haben bisher keinen sonderlich guten Track Record als Venture Capital/Private Equity-Investoren. Die entsprechenden Skills sind oftmals nur begrenzt vorhanden.

- Das Venture Capital/Private Equity Top Talent fühlt sich in der Regel nicht sonderlich durch das Bankenumfeld angezogen. Das haben auch zwei Telefonate bestätigt, welche ich mit Gian Reto à Porta (Contovista) und Peter Graf (crowdinvest.ch) geführt habe. Beide fanden die Idee zwar gut, möchten aber lieber unabhängig(er) agieren, nicht frühzeitig in irgendwelche bankähnlichen Strukturen festgefahren sein, die unternehmerischen Freiheiten vollständig geniessen können und auch in Distanz zu den Banken operieren können (v.a. in frühem Stadium), weil das Aufbrechen vom alten Trott eben auch eine gewisse Distanz benötigt.

- Es muss sich somit erst noch zeigen, wie die unterschiedlichen Kulturen von innovativen Start-ups und dem traditionell eher trägen Bankgeschäft zusammen passen. Sehr viele Innovationen wurden bisher von aussen an die Banken herangetragen. Ob diese auch „intern“ hergestellt werden können, ist fraglich.

- Aus Sicht der Bank besteht das Risiko, dass sie am Schluss den Kunden nicht die beste Technologie anbieten kann. Sie investiert also beispielsweise in eine PFM-Lösung A des „eigenen“ Start-ups, realisiert aber später, dass die im Markt von einem anderen Startup entwickelte PFM-Lösung B in der Zwischenzeit besser ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass man trotzdem bei A bleibt, weil man dort investiert hat.

Entsprechend sollten hiesige Banken vielleicht auch andere Alternativen ins Auge fassen, um nahe an den Start-ups zu sein. Beispielsweise ermöglichen Investments via spezialisierte FinTech Venture Capital Gesellschaften ebenfalls explizit eine Austauschplattform zwischen den Banken und den jungen Unternehmen. Banken können von diesen Unternehmen lernen, derweil Start-ups ihre Produkte bei Banken testen können.

Trotzdem: Eine Initiative wie jene der Commerzbank ist zu begrüssen. Denn die Commerzbank geht neue Wege. Allein durch das klare Bekenntnis zur Innovation, unterscheidet sie sich schon von vielen anderen Banken. Ich freue mich darauf zu sehen, was hier passieren wird und bin gespannt auf die Reaktion anderer Banken.

In eigener Sache:

Auch wir am IFZ bleiben innovativ. Mitte Mai werden wir zum ersten Mal ein Crowdfunding Monitoring für die Schweiz vorstellen. Die Studie analysiert zum ersten Mal den Schweizer Markt und deren Marktteilnehmer und wird detaillierte Angaben zu in der Schweiz lancierten Kampagnen machen (sämtliche Crowdfunding Plattformen haben uns ihre internen Daten zur Verfügung gestellt). Weitere Informationen dazu folgen. Zudem werden wir anlässlich unserer Konferenz vom 26.6 neben Crowdfunding auch weitere innovative Angebote im Finanzdienstleistungsgeschäft vorstellen. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Rückmeldungen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

24. März 2014

Die PFM-Lösung von Contovista – bald bei Avaloq- und Finnova-Banken im Einsatz?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Wie ich in diesem Blog schon mehrfach erwähnt habe, ist Personal Finance Management (PFM) in der Schweiz noch nicht weit verbreitet. Lange Zeit blieb das eCockpit der PostFinance einzigartig auf dem Schweizer Markt. Seit die UBS Ende 2013 ihre eigene PFM-Lösung entwickelt hat und sie im Rahmen ihrer klassischen und mobilen E-Banking-Lösung anbietet, scheint mehr Bewegung in den Markt gekommen zu sein. Neben Qontis (vgl. früherer Blog), dessen Angebot seit kurzem für Kunden zugänglich ist, versucht sich auch das Startup Contovista einen Platz im PFM-Markt zu sichern. Interessanterweise arbeitet das Team von Contovista derzeit mit Avaloq und Finnova daran, die Systeme kompatibel zu machen, sodass Contovista zukünftig als zusätzliches Element innerhalb der Bankensoftware angeboten werden kann. Mit diesem Blog-Artikel soll das Geschäftsmodell von Contovista vorgestellt und damit die Präsentation der verschiedenen PFM-Marktteilnehmer abgerundet werden.

Das Unternehmen

Ich habe mich mit Gian Reto à Porta, CEO bei Contovista und dem Mitgründer Nicolas Cepeda getroffen um mich über ihre PFM-Lösung und ihre Geschäftsstrategie zu unterhalten. Neben den beiden Gründern sind derzeit noch 3 weitere Mitarbeiter für Contovista beschäftigt. Ebenso kann das Unternehmen auf einige spannende Business Angels, wie z.B. Myke Näf , Mitgründer und CEO von Doodle oder Christoph Erb, Mitglied der Geschäftsleitung von Finnova zählen.

Contovista vs. Qontis?

Vor einiger Zeit schien es, dass Contovista und Qontis eine ähnliche Strategie und ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen. In der Zwischenzeit hat Contovista seine Strategie angepasst. Die PFM-Lösung von Qontis steht seit kurzem für private Nutzer zur Verfügung und kann auch von Banken als sogenanntes White-Label Produkt eingekauft werden kann. Im Gegensatz dazu hat sich Contovista dazu entscheiden, sein Angebot nur auf Banken auszurichten (Buiness-to-Business) und keinen direkten Endkundenkontakt aufzubauen. Was aus Sicht von Contovista gegen eine neutrale PFM-Plattform für Kunden spricht, ist die eher tiefe Nutzerfreundlichkeit für den Endkunden, da für einen Gesamtblick auf alle Konten jede E-Banking-Verbindung zuerst mit dem separaten Login hergestellt werden muss. Zudem sind keine (oder nur verspätete) Alerts (z.B. bei Budgetüberschreitungen) möglich. Ebenso sind sie der Meinung, dass es heikel ist, gleichzeitig B2C (direktes Angebot für Kunden) und B2B (Angebot für Banken) anzubieten, da das B2C den Online-Kanal der Bank und damit das B2B Produkt konkurriert. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Anbietern besteht schliesslich darin, dass die Lösung von Contovista selber entwickelt wurde währendem Qontis auf die auch im Ausland bereits eingesetzte Software von Meniga setzt.

Anbindung von Contovista an Avaloq und Finnova ?

Contovista steht derzeit interessanterweise vor allem mit den zentralen Schweizer Anbietern für Bankensoftware, Finnova und Avaloq, in Kontakt. Beide Anbieter wissen, dass PFM Teil ihres strategischen Fahrplans werden sollte. Eine eigene Programmierung wird aber möglicherweise nicht mit der höchsten Priorität weiterverfolgt. Das Team von Contovista arbeitet daher derzeit mit Avaloq und Finnova daran, die Systeme kompatibel zu machen, sodass Contovista zukünftig als zusätzliches Element innerhalb der Bankensoftware angeboten werden kann. Auf diesem Wege sollen auch Kantonalbanken oder auch Regionalbanken als Kunden gewonnen werden. Eine entsprechende, sowohl optische als auch inhaltlich massgeschneiderte Lösung kann grundsätzlich in etwa vier bis sechs Monaten eingeführt werden – vorausgesetzt die Partnerschaftsverhandlungen werden erfolgreich abgeschlossen. Es sind bereits einige Proof-of-concepts mit Schweizer Finanzinstituten angelaufen.

Die Funktionalitäten von Contovista

Inhaltlich gibt es im Vergleich zur Lösung von Qontis einige Vor- und einige Nachteile. Diese müssen allerdings von jeder Bank individuell bewertet werden. Einige positive Punkte sind bei Contovista die einfache Suchfunktion bei Transaktionen, die Sortierung nach geographischem Ort der Transaktion und die Möglichkeit, eigene „Tags“ zu setzen. Dadurch kann man beispielsweise eruieren, welche Ausgaben für die WG angefallen sind oder wie hoch die Ausgaben für das Haustier („Tag“: „Hund“) eigentlich ist. Ebenso ist es möglich, Quittungen zu fotografieren und Kommentare zu Transaktionen anzubringen. Dies würde aber wohl nur genutzt, wenn man mit dem Handy und einem PFM-Read-Only App (Login mit Benutzername und Passwort, keine Transaktionen mit dem App möglich) auf unkomplizierte Art und Weise diese Informationen ergänzen kann. Was Contovista derzeit und im Gegensatz zur Qontis (noch) nicht im Tool integriert hat, sind Angaben zu anderen Vermögensgegenständen wie Autos, Schmuck etc. Ebenso setzt Contovista im Gegensatz zu Qontis nicht auf Kundenaufklärung mittels Magazin o.ä. Der Fokus liegt zumindest derzeit noch klar auf der Software.

Fazit

Auch wenn die PFM-Software „international“ sein kann, braucht es für die Umsetzung eine lokale Unternehmung, da die Schnittstellen mit Banken oder auch die Kategorisierung lokalen Bezug verlangt. In der Schweiz existieren mit Qontis und Contovista nun zwei Anbieter im Markt, die für Banken massgeschneiderte Lösungen anbieten können. Die Unterschiede sind überschaubar – erfreulich und sinnvoll ist aber, dass der Wettbewerbsdruck dadurch etwas steigen und dies einen möglicherweise positiven Einfluss auf die technologische Weiterentwicklung der Tools haben wird. Ich beobachte derzeit in Bezug auf PFM einen sehr heterogenen Bankenmarkt: Während einige Banken fest an das Tool und die damit verbundenen Möglichkeiten glauben, sind einige andere Banken sehr skeptisch. Zu erwarten ist aber, dass noch in diesem Jahr weitere Schweizer Banken PFM einführen werden. Die Mitglieder von Contovista erhoffen sich beispielsweise, dass sie bis Ende 2014 bei 1-3 Banken PFM implementieren können. Ob sich Contovista aber im Markt durchsetzen wird, hängt wohl nicht zuletzt von der Anbindung an Finnova oder Avaloq ab.

PS: Das Thema Personal Finance Management wird auch anlässlich der Konferenz „Innovative Angebote im Retail Banking“ am Donnerstag-Nachmittag, 26.6.14 diskutiert. Andreas Kubli (UBS) und Zaida Méndez (PostFinance) berichten über ihre bisherigen Erfahrungen mit diesem Tool. Ebenso werden weitere spannende Themen wie die Bedeutung und Entwicklung der Hypothekarvermittler, von Crowdfunding sowie digitale Innovationen im Bereich des Anlagegeschäfts thematisiert und diskutiert. Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden Sie hier. Anmeldung hier.

Kommentare

1 Kommentare

Jürg Stuker

24. März 2014

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Weitergabe der Zugangsdaten fürs E-Banking an Quontis. Die Software kann sich die Bankdaten nur als Stellvertreter (Impersonation) beschaffen und muss diese zudem ausserhalb des rechtlichen Rahmens der Bank auf einer eigenen Infrastruktur speichern. So eine Weitergabe und Speicherung schwächt die Sicherheit und würde von einer Bank niemals erlaubt, da es sich technisch eigentlich um einen Man-in-the-Middle Angriff handelt.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

17. März 2014

Den Schweizer Pfandbriefmarkt jetzt reformieren? Teil II

Von Prof. Dr. Martin Spillmann

Das heute scheinbar überliquide Bankensystem wird in einer Bankenkrise eine Finanzierungslücke offenbaren. Eine vorausschauende Reform und Liberalisierung des Pfandbriefmarktes trüge zur Vermeidung dieser Risiken bei. Der nachfolgende Artikel ist die Fortsetzung des Beitrags vom 17.2.2014.

1. Finanzierungslücke trotz Geldschwemme

Die Schweizer Banken schwimmen in Liquidität. Nach wie vor tragen ihnen ihre Kunden viel Geld zu, welches sie als Sicht- oder Spargeld deponieren. Die Banken legen dieses bei der SNB oder in neue Hypotheken an. Das Problem dabei: Hypotheken sind illiquid, Kundengelder hingegen trügerisch. In einer Krise sind sie flüchtig wie ein scheues Reh.

Die Goldene Bankregel verlangt fristenkongruente Aktiven und Passiven: Überjährige Aktiven müssen mit überjährigen Passiven finanziert sein. Vergleicht man die „Flüssigkeit“ von Hypotheken mit Kundengeldern, so sind erstere weitgehend illiquid. Bei letzteren weiss man es nicht. Zwar ist die Summe der Kundengelder träge, und bildet einen Bodensatz – doch der ist nicht garantiert. Kunden wären frei, ihre Mittel abzuziehen. Schätzungen, wie weit überjährige Aktiven aller Banken wirklich mit überjährigen Passiven gedeckt sind, errechnen – je nach Modell – eine Finanzierungslücke von CHF 50 bis 100 Mrd. Was also heute als (nominale) Geldschwemme daherkommt, ist in Tat und Wahrheit eine riesige (laufzeitgewichtete) Finanzierungslücke.

Welche Rolle spielt nun der Pfandbrief dabei? 10% der Schweizer Hypotheken sind durch langfristige Pfandbriefdarlehen finanziert. Den überwiegenden Rest steuern Sichtgelder bei. Doch diese Kundengelder sind unter Umständen unsicher, aus zwei möglichen Kundenmotiven: (1) Attraktivere Anlagealternativen bei steigenden Zinsen; (2) Bonitätsängste bei einer Immobilienkrise. Ob Renditedenken oder Angst, die Bankbilanzen könnten in diesen Szenarien austrocknen. Eine vorsorgliche Finanzierung mittels Pfandbriefen wäre eine ideale Absicherung. Warum also nicht 20% statt 10% auf diesem Wege absichern?

2. Vorgeschlagene Produkt- und Prozessinnovationen

Natürlich sind die Banken in ihrem Bilanzmanagement autonom. Und die Natur ihres Geschäftsmodells ist ja gerade die Fristentransformation. Für das geringe Ausmass ihrer Langfristfinanzierung mag es also individuelle Gründe geben. Dennoch: Diese Massnahmen würden das Gesamtsystem stabilisieren:

a) Institutionelle Reformen könnten die Banken motivieren, Kundengelder vermehrt durch Pfandbriefe oder auch ungesicherte Anleihen zu substituieren. Sie sollten die so aufgebrachten Mittel aber nicht für zusätzliches Hypothekenwachstum verwenden, sondern es bei der SNB anlegen, andere Passiven zurückzahlen, oder ihrerseits Pfandbriefe kaufen.

b) Anleger, welche heute Sichtgeld deponieren, sollten motiviert werden, Pfandbriefe zu kaufen. Das heutige Pfandbriefangebot an Investoren ist aber wenig flexibel. Warum gibt es keine variabel verzinsten Pfandbriefe? Warum gibt es nur super-sichere Pfandbriefe, aber keine mit kontrolliert geringerer Bonität, dafür mehr Zins? Angst vor „Sub-prime“ ist nicht angebracht, wenn die Differenzierung klug umgesetzt wird. Die Vorteile: Hypothekarrisiken werden breiter im Markt gestreut; zusätzliche Anleger tragen Risiken mit.

c) Die Zuteilung der Pfandbriefdarlehen durch die Emittenten an die Banken könnte geändert werden. Am effizientesten wäre eine Marktliberalisierung: Banken, welche Kriterien erfüllen, würden direkt Pfandbriefe emittieren. Das Monopol der beiden Pfandbriefemittenten würde fallen. Der Markt erhielte Impulse.

d) Bankbilanzen bergen drei grosse Risiken: Bonitätsrisiken, Zinsänderungsrisiken und Refinanzierungsrisiken. Die Bonitätsrisiken sind von den Behörden bis ins Detail reguliert. Zinsänderungsrisiken und Refinanzierungsrisiken hingegen scheinen etwas vernachlässigt. Es gibt keine verbindlichen Minimumregeln, höchstens individuelle Vorgaben. Was wäre zu tun? Neue Regulierungen zu Liquidität und Refinanzierung sollten durch emissionsfreundliche Reformen begleitet werden.

3. Vorgeschlagene Regulierungsschritte

Auch diese Massnahmen würden das Gesamtsystem stabilisieren:

a) Ab 2018 müssen die Banken verbindliche Liquiditäts- und Finanzierungsquoten (LCR und NSF) einhalten. Finanzierungslücken sind absehbar. Sie können durch neue Emissionen geschlossen werden (Emissionen sind Lösungen am Verhandlungstisch über „angemessene Modellparameter“ vorzuziehen).

b) Die zusätzlichen gesicherten Anleihen sollten allerdings die Gläubigerposition traditioneller Anleger nicht nachhaltig schwächen. So soll auch nach Verpfändung und Verbriefung ausreichend Haftungssubstrat in den Bankbilanzen verbleiben. Z.B. in dem höchstens 20% der Hypotheken mittels Pfandbriefen finanziert werden.

c) Muss eine Bank saniert werden, so müssen künftig auch Gläubiger einen Beitrag leisten. Dieses Konzept, das unlängst in Zypern zur Anwendung gelangte, wird „Bail-In“ genannt, und wird gegenüber Staatshilfen der Steuerzahler (Bail-Out) präferiert. Auch Pfandbrief-Investoren sind Gläubiger, aber weil sie separat gesichert sind, unterliegen sie nicht dem Bail-In Risiko. Die Regulierung sollte die Beiträge aller Risikoträger neu abwägen und grundsätzlich klären.

d) Als makroprudentielle Massnahme könnten die Behörden Zielstrukturen für aggregierte Aktiven und Passiven im inlandorientierten Bankensystem formulieren und kommunizieren, dies im Sinne eines gesamtwirtschaftlichen Asset & Liability Management (für ein inländisches Kreditgewerbe, welches letztlich ohnehin weitgehend staatsgarantiert ist).

4. Wenig Reformeifer

Es ist denkbar, dass nichts ändert. Denn womöglich ist es wie in der Kommunalpolitik: Dort muss manchmal zuerst ein Unfall passieren …

PS: Ein spannender Artikel zu diesem Thema ist kürzlich im Tages-Anzeiger erschienen: Warum Bankberater bei Hypotheken gerne um den heissen Brei herumreden

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

10. März 2014

Regionalbanken und Sparkassen,

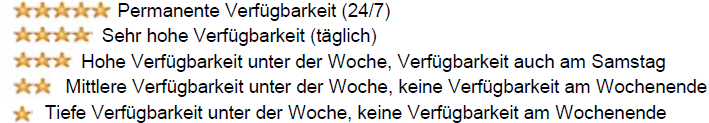

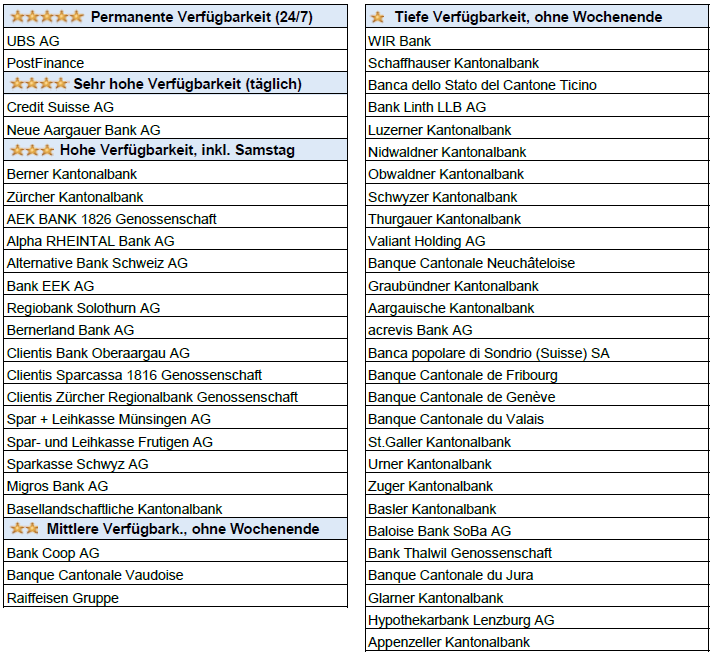

Verfügbarkeit des Kundenservices bei 50 Schweizer Banken im Vergleich

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Prof. Dr. Simon Amrein

In den letzten Jahren haben viele Banken teilweise hohe Investitionen für die Erneuerung und den Ausbau des Online Banking oder das (neue) Mobile Banking getätigt. Viele Banken bekennen sich entsprechend zu einer digitalen Strategie – nicht zuletzt auch um den „Selbsbedienungsgrad“ der Kunden zu erhöhen. Gleichzeitig fällt aber auf, dass die Verfügbarkeit von Online Banking Hotlines bei zahlreichen Schweizer Banken nicht Schritt halten mag mit den Online Angeboten. Aus unserer Sicht gibt es hier bei einigen Banken einen beträchtlichen Verbesserungsbedarf.

Mehrzahl der Kontakte bereits digital

Ein bedeutender Teil aller Transaktionen wird heute online getätigt. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Bain & Company zeigt beispielsweise, dass in Deutschland der Anteil des Online Banking Kanals einen Anteil von rund 47% an der gesamten Anzahl Kundenkontakten hat, dem Mobile Banking werden weitere 15% zugschrieben. Zwar liegen für die Schweiz keine Zahlen vor, es ist jedoch davon auszugehen, dass auch hierzulande die Online Kanäle eine sehr hohe Bedeutung aufweisen.

Während branchenfremde Unternehmen wie z.B. Amazon (vgl. früherer Blogbeitrag) einen hervorragenden Helpdesk haben und Kundenprobleme auch am Wochenende schnell und unkompliziert lösen, ist die Verfügbarkeit des Kundenservices bei (Schweizer) Banken derzeit noch sehr heterogen.

Unser Vorgehen

Wir haben uns daher entschieden, die Verfügbarkeit der telefonischen E-Banking Helpdesks anhand der 50 grössten Banken (gemessen an der Bilanzsumme per Ende 2012) zu analysieren und vergleichen. Mit diesem Vergleich können keine Rückschlüsse in Bezug auf die Beratungsqualität einer Bank gegeben werden. Die entsprechenden Daten bezüglich der Verfügbarkeiten der Helpdesk haben wir Anfangs Februar 2014 erhoben.

Ähnlich wie bei einer Hotel- oder Produktbewertung haben wir die Verfügbarkeit von Online Helpdesks mit 1 bis 5 Sternen bewertet, mit der folgenden Einordnung:

Die Resultate

Nachfolgend zeigen wir die Verfügbarkeiten des Kundenservices auf:

Wie in der obigen Tabelle ersichtlich wird, punkten die PostFinance und die UBS mit einem 5-Sterne 24/7-Service. Ebenfalls täglich verfügbar, wenn auch nicht an 24 Stunden, ist der Help Desk der Credit Suisse und der Neuen Aargauer Bank (4-Sterne-Kategorie). Die Services sind an hohen 86.5 Stunden (von maximal 168 Wochenstunden) erreichbar. Weitere sechzehn Banken weisen eine hohe Verfügbarkeit auf. Deren Helpdesks sind einerseits unter der Woche an den Abenden länger geöffnet. Ebenso sind diese Banken auch am Samstag erreichbar. Zu diesen Banken gehören grössere Banken wie die Kantonalbanken aus Bern, Zürich und Basel-Landschaft sowie die Migros Bank. Daneben gibt es jedoch auch eine Reihe von kleineren Regionalbanken wie zum Beispiel die Bank EEK, die Sparkasse Schwyz oder die Spar- und Leihkassen aus Münsingen und Frutigen mit Bilanzsummen zwischen ein und drei Milliarden Schweizer Franken. Die kleinen Banken in der drei Sterne-Kategorie gehören entweder zu den RBA Banken oder zum Esprit Netzwerk. Der Support ist bei den Esprit Banken durch die Swisscom IT sichergestellt. Bei den RBA Banken erfolgt dies durch Entris, wobei Entris Operations sowie der IT-Outsourcing Teil von Entris Banking im Jahr 2013 ebenfalls durch die Swisscom IT Services übernommen wurde. Eine mittlere Verfügbarkeit, d.h. ausgedehnte Öffnungszeiten am Abend aber keine Erreichbarkeit am Wochenende, weisen die Raiffeisenbanken, die Banque Cantonale Vaudoise sowie die Bank Coop aus.

Insgesamt mehr als die Hälfte der betrachteten fünfzig Banken weist bei ihren Hotlines lediglich eine tiefe Erreichbarkeit – welches wir als Ein-Stern Service klassifizieren – auf. Das heisst deren Helpdesks sind nur zu Büroöffnungszeiten oder leicht länger erreichbar. Manche Banken schliessen gar ihre Hotline über den Mittag.

Gibt es (k)ein Kundenbedürfnis?

Bei mehr als der Hälfte der untersuchten Banken schätzen wir die Verfügbarkeit der Online Banking Hotlines also tief und wenig kundenfreundlich ein. Aus unserer Sicht entspricht eine angemessene Verfügbarkeit eines Kundenservices durchaus einem wichtigem Kundenbedürfnis. Die teilweise eingeschränkten Öffnungszeiten, welche an leicht verstaubte Schalteröffnungszeiten erinnern, orientieren sich zu wenig an den neuen Realitäten der digitalen Welt und der Tatsache, dass viele Retail Kunden das Online Banking eher an den Abenden oder am Wochenende nutzen. Ebenso ist dies ein Indiz, das die Digitalisierungsstrategien noch nicht von allen Banken konsequent durchgesetzt wird. Sie denken, dass ein Helpdesk am Wochenende keinem Kundenbedürfnis entspricht? Die UBS beweist mit ihren im Schnitt mehr als 2‘500 einkommenden Anrufen pro Wochenende im Helpdesk-Bereich das Gegenteil.

Natürlich kann nicht erwartet werden, dass jede Bank einen 24/7 Service anbietet wie die PostFinance oder die UBS. Aus unserer Sicht sollten aber die meisten Banken zumindest im 3-Sterne-Bereich zu vorzufinden sein. Grösseneffekte dienen nur beschränkt als Argument gegen lange Öffnungszeiten. Viele kleinere Banken beweisen mit einer sehr guten Erreichbarkeit das Gegenteil. Es liegt bei den Banken, sich für die digitale Zukunft fit zu machen.

Hier finden Sie eine Liste der Öffnungszeiten der Online Banking Hotlines (Erhoben Anfangs Februar)

Kommentare

1 Kommentare

Ulrich Welzel

10. März 2014

Sehr interessante Arbeit. 1000 Dank!!!

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

3. März 2014

Andere Retail Banking Institute,

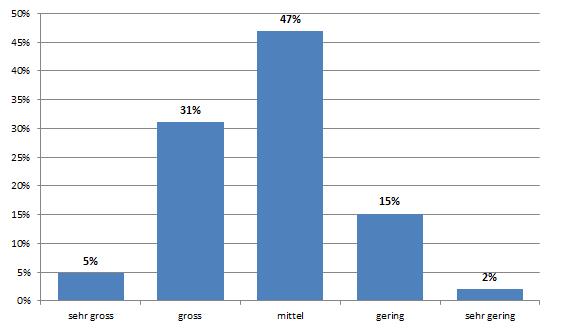

Brauchen Banken Personal Finance Management? Die Einschätzung von Kunden

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Wie bereits in früheren Blog-Artikeln berichtet, bietet Personal Finance Management (PFM) neue Ansätze zur Verwaltung der persönlichen Finanzen. In den USA besteht bereits ein vielfältiges Angebot im Bereich Personal Finance Management. Mehr als hundert Retail Banken haben PFM in den letzten Monaten eingeführt. In der Schweiz ist das Angebot derzeit noch dünn gesät. Was ist der Grund dafür? Fehlt seitens der Kunden das Interesse? Eine Gruppe von Studierenden ist dieser Frage nachgegangen.

Ausgangslage

Bei Personal Finance Management handelt es sich um ein Software-Instrument, das zur Analyse und Verwaltung der persönlichen Finanzen konzipiert wurde. Das Tool wird üblicherweise im Online-Banking von Banken integriert. Damit haben Bankkunden die Möglichkeit, kostenlos ihre Ein- und Ausgaben zu analysieren und kategorisieren. Das Analysetool ermöglicht im Weiteren die Erstellung eines persönlichen Budgets oder Finanzplans. Aktuell bieten in der Schweiz die PostFinance („E-Cockpit“), die UBS AG („Persönlicher Finanzassistent“) und bald die Qontis AG ein Personal Finance Management Tool an.

Während verschiedene Software-Anbieter und auch gewisse Banken vom PFM-Potenzial schwärmen, stehen andere Marktteilnehmer dem Angebot eher skeptisch gegenüber.

Daher haben die drei MSc Banking and Finance Studierenden J. Ambühl, M. Gsell, und F. Sigron im Rahmen einer Semesterarbeit mittels einer Befragung die derzeitige Nachfrage nach einem solchen PFM Tool untersucht. Sowohl Vertreter von Banken als auch Kunden wurden in der Umfrage berücksichtigt. Die nachfolgenden Erläuterungen konzentrieren sich auf die kundenseitige Befragung.

Die Umfrage

An der Umfrage haben 145 Personen aus der Deutschschweiz teilgenommen. Die Resultate können nicht als repräsentativ für die (Deutsch-)Schweiz betrachtet werden, da junge Personen in der Befragung überproportional vertreten sind. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass es sich bei den Befragten um Personen mit verschiedenen Arbeits- und Bildungshintergründen handelt. Insgesamt sollte die Umfrage deshalb trotzdem ein „gutes“ Bild der Nachfrageseite wiederspiegeln. Der Befragungszeitraum erstreckte sich über knapp zwei Wochen vom 2. bis zum 13. Dezember 2013. Das Ausfüllen des Fragebogens dauerte rund 5-10 Minuten.

Die Resultate

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst:

- Beachtliche 37% der befragten Personen gaben an, den Begriff Personal Finance Management zu kennen oder zumindest davon gehört zu haben. 63% der befragten Personen haben von diesem Tool bisher nichts gehört und konnten sich auch nichts darunter vorstellen. Die Bekanntheit von Personal Finance Management fällt zwischen den einzelnen Altersgruppen (jünger als 20, 21-30; 31-40; älter als 40 Jahre alt) ziemlich gleichmässig aus.

- 10% der befragten Personen gaben an, ein Personal Finance Management Tool aktiv zu nutzen. Dies ist zwar auf den ersten Blick gesehen wenig, aber in Bezug auf den Marktanteil von PFM überproportional viel. Derzeit nutzen in der Schweiz bei UBS und PostFinance ca. 180‘000 Personen PFM. Entsprechend ist diese Zahl der Nutzer in der Untersuchung als überdurchschnittlich hoch einzuschätzen, was wohl vor allem mit der hohen Anzahl an jungen Personen zusammenhängen könnte.

- Die Umfrage hat gezeigt, dass das Interesse am PFM durchaus vorhanden ist: 46% der befragten Personen gaben an das Angebot zu nutzen, falls ihre Hausbank dies anbieten würde.

- 59% der befragten Personen gaben an, dass das Managen der persönlichen Finanzen sehr wichtig oder wichtig sei und die eigene finanzielle Situation mindestens monatlich überprüft wird.

- Aus der Kundenumfrage geht hervor, dass das Potenzial von Personal Finance Management insgesamt positiv eingeschätzt wird. 83% der befragten Personen schätzen das Zukunftspotenzial von Personal Finance Management als mittel bis sehr gross ein (vgl. Abbildung). 36% der befragten Personen betrachten dieses als gross bis sehr gross. Lediglich 17% der befragten Personen sind der Meinung, dass sich Personal Finance Management in Zukunft nicht durchsetzen wird.

Fazit

Insgesamt kann festgehalten werden, dass kundenseitig durchaus ein Bedürfnis nach PFM zu bestehen scheint (auch wenn, wie erwähnt, die Daten mit Vorsicht zu geniessen sind). Diese Einschätzung scheint sich nicht mit den Ansichten vieler Bankenvertreter zu decken. Ein Grossteil der befragten Banken sieht in Personal Finance Management ein nur mässiges Potenzial und glaubt auch nicht, dass es für die künftige Konkurrenz- und Wettbewerbssituation wichtig sein wird. Besonders im Umfeld der Kantonal- und Regionalbanken gibt es viele Skeptiker. Gleichzeitig gibt es aber auch verschiedene Banken, welche hier eine Vorwärtsstrategie fahren und sich eine baldige Integration von PFM in ihr Online Banking gut vorstellen können. Wer hat Recht? Wir bleiben dran.

Kommentare

1 Kommentare

Hansjörg Leichsenring

4. März 2014

Recht haben am Ende immer die Kunden. Die Banken reagieren nur. Dasselbe Verhalten stellen wir in Deutschland und Österreich fest. Kunden wollen PFM und die (meisten) Banken zögern. Aber fehlende Innovationsfreude liegt ja durchaus in des Bankers Blut, insofern dauert es zwar etwas länger, am Ende wird aber alles gut. Beste Grüsse Hansjörg Leichsenring Meniga Repräsentant für Deutschland, Österreich und Schweiz

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

24. Februar 2014

Andere Retail Banking Institute,

Regionalbanken und Sparkassen,

Überblick über den Online Hypothekenmarkt Schweiz

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Anbieter im Bereich der Online Hypothek massiv erhöht. Die Angebote und die Geschäftsmodelle dieser verschiedenen Online Hypothekaranbieter in der Schweiz unterscheiden sich jedoch teilweise massiv. Daher möchte ich heute hierzu ein neu entwickeltes Modell zur Analyse des Online-Hypothekenmarktes vorstellen. Eine Analyse des Marktvolumens in der Schweiz zeigt zudem, dass Online Hypothekenabschlüsse mit einem Volumen von ca. CHF 1.5 Mrd in der Schweiz derzeit einen Anteil von in etwa 1.2% der Neugeschäfte haben.

Wie ich in diesem Blog schon mehrfach aufgeführt habe, drängen in der Schweiz drängen immer mehr Plattformen auf den Online Hypothekenmarkt (vgl. frühere Blog-Beiträge über die Swiss Life, Migros Bank, MoneyPark, HypoPlus, Hypomat oder Swissquote). In Zusammenarbeit mit der Firma eResearch hat das IFZ daher versucht, unter anderem auch einen Überblick über die in der Schweiz vorzufindenden Geschäftsmodelle der verschiedenen Anbieter zu erstellen. Diesbezüglich haben wir ein Modell zur Strukturierung der unterschiedlichen Angebote entwickelt. Ein Vergleich von Geschäftsmodellen kann auf verschiedene Art und Weise vorgenommen werden. Wir haben uns entschieden, die Aufteilung nach der Art der Dienstleistung und nach dem Ertragskonzept zu konzipieren. Insgesamt gibt es durch die unten abgebildeten Felder theoretisch 12 verschiedene mögliche Geschäftsmodelle. In der Realität sehen wir hingegen derzeit sechs Geschäftsmodelle.

Unterscheidung nach der Art der Dienstleistungen

Grundsätzlich können die Dienstleistungen im Bereich der Hypotheken in die drei Teilbereiche „informieren“, „informieren und abschliessen“ sowie „informieren, beraten und abschliessen“ unterteilt werden. Diese drei Teilbereiche können wie folgt beschrieben werden:

- Informatives Modell: Dieses Modell gibt Kunden eine (erste) Orientierung und vergleichen eventuell verschiedene Angebote. Die Kunden müssen danach jedoch selber und separat bei einer Bank den Abschluss tätigen. Typische Angebote sind neben Zinsvergleichen zum Beispiel Hypothekenrechner (Tragbarkeit, Zinsen, Amortisation). Die meisten Modelle in der Praxis informieren die Kunden und vermitteln sie danach weiter an die verschiedenen Anbieter.

- Online-Modell: Richtet sich in der Regel an gut informierte Personen, welche nur wenig bis gar keine Beratung in Anspruch nehmen. Informationen (i.d.R. Preisvergleiche) und der Abschluss stehen im Vordergrund.

- Holistische Modelle: Fokussieren sich potenziell auf alle Kunden, da auch die Beratung integriert ist. Kann sowohl eine Vermittler-Plattform mit mehreren Partnern sein als auch ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit nur einem einzigen Partner. Wichtigstes Merkmal ist die Durchgängigkeit des Angebots, welches von Informieren über Beraten bis zum Abschliessen alles umfasst.

Unterscheidung nach dem Ertragskonzept

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Ertragskonzept, welches hinter den Modellen steht. Grundsätzlich unterscheiden wir hier die vier Ertragsmodelle „Zinsdifferenzgeschäft“ (d.h. man verdient Geld durch die Verleihung der Passivgelder; hier als „Direkt-Modell“ bezeichnet), „Provisionsgebühr bei Abschluss“, „Vermittlung von Leads gegen Gebühr“ (beide Modelle werden als „Vermittler-Modell“ bezeichnet, auch wenn das Ertragskonzept nicht identisch ist) und „Werbung“ („Vergleichs-Modell“). Nachfolgend werden die verschiedenen Geschäftsmodelle vorgestellt:

- Direkt-Modell: Anbieter in diesem Segment sind Banken, welche die Online-Hypotheken selbst vergeben und auf die eigene Bilanz nehmen. Die Erträge stammen aus dem Zinsdifferenzgeschäft.

- Vermittler-Modell: Können Banken, Near- oder Non-Banks sein. Diese vermitteln die Online-Hypotheken gegen eine Provision bei Abschluss oder eine Vermittlungsprovision an Hypothekaranbieter. Die Hypotheken sind entsprechend nicht auf den Bilanzen der Vermittler zu finden.

- Vergleichs-Modell: Sind häufig Non-Banks, welche Hypothekarzinssätze zusammenfassen und diese vergleichen. Zusätzlich bieten sie Informationen zu Hypotheken und Eigenheimen an. Die Erträge werden über den Verkauf von Werbung generiert.

Entwicklung und Ausblick

Vor allem das Modell des Vermittlers – in allerdings verschiedenen Facetten und unterschiedlichen Ertragsmodellen – hat sich in den letzten Jahren (anzahlmässig) stark entwickelt. Banken, welche direkt Online-Hypotheken anbieten sind noch immer dünn gesät. Auffällig ist auch, dass die beiden Grossbanken im Markt der Online-Hypotheken noch nicht sonderlich aktiv sind, sondern lediglich mit gewissen Vermittlern zusammenarbeiten.

Derzeit wird in der Schweiz, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern (v.a. Deutschland oder Grossbritannien), nur ein geringer Anteil von Hypotheken online und/oder über Vermittler abgeschlossen. Das Online-Marktvolumen in der Schweiz im Jahr 2013 war ca. 1.5 Mrd. CHF. Dies entspricht lediglich einem Marktanteil von ca. 1.2% bei Neugeschäften resp. Hypothekarverlängerungen. Bei einem geschätzten durchschnittlichen Hypothekenbetrag von 400‘000 CHF gab es im Jahr 2013 entsprechend ca. 3‘750 Transkationen über den Online-Kanal.

Bis in 5 Jahren erwarte ich ein Volumen von ca. 7 Milliarden CHF.

PS: Das IFZ entwickelt zusammen mit Praxispartnern regelmässig Analysen zur Entwicklung und zu Trends im Schweizerischen Finanzmarkt. Bei Interesse und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen, sei es via persönlichem E-Mail oder via Kommentarfunktion. Herzlichen Dank.

Kommentare

1 Kommentare

Falko Dieters

5. März 2014

Der Online Market für Hypotheken ist ziemlich gewachsen. Es gibt ja mittlerweile in der Schweiz auch viele Zweitmärkte, wenn man beispielsweise eine Hypothek ablösen möchte. Die Frage ist, wie einfach sich die Online Hypothek verlängern lässt - bei einer Bank ist sowas ja schon kompliziert, wie das bei einem Online Unternehmen funktionieren soll, ist mir fraglich.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

17. Februar 2014

Andere Retail Banking Institute,

Den Schweizer Pfandbriefmarkt jetzt reformieren? Teil I

Von Prof. Dr. Martin Spillmann

Der Schweizer Pfandbrief ist Weltmeister. In Sachen Sicherheit. Die Kehrseite: Nur 10% der Hypotheken sind über Pfandbriefdarlehen finanziert. Legt unser traditionelles System der grundpfandbesicherte Kapitalmarktfinanzierung am Ende zu viel Gewicht auf Anlegersicherheit? In Erwartung steigender Zinsen lohnt es sich, über Optionen nachzudenken, um die Pfandbrief-Kette künftig auch in den Dienst von Liquiditäts- und Systemrisiken zu stellen.

Die sichersten Anlagen der Welt

Der Leistungsausweis der beiden Schweizer Pfandbriefinstitute ist einzigartig. Seit ihrem Bestehen (1931) wurde nie eine ihrer Anleihe notleidend. Nie kamen Investoren zu schaden. Pfandbriefe sind denn auch kaum höher verzinst als Bundesanleihen. Während der Finanzkrise 2008 blieb der Pfandbriefmarkt stets funktionstüchtig. Mehr noch: Privatplatzierte Pfandbriefe („Limmat-Transaktionen“) trugen 2008 aktiv zur Bewältigung der Krise bei. Bloss: Die nächste Finanzkrise könnte auch anders verlaufen. Ungeahnte Risiken können im Vordergrund stehen. Ein Zinsanstieg könnte die Bankenrefinanzierung bedrohen. Die Konsequenz: Auch andere Lösungswege werden nötig. Gäbe es Wege, um die bestehende Pfandbrief-Refinanzierungskette konsequenter in den Dienst von Liquiditäts- und Systemrisiken zu stellen?

Wolken am Horizont

Wie könnte denn die nächste Finanzkrise aussehen? Diese drei Problembereiche sind für Hypotheken und Pfandbriefe relevant:

- Die Schweiz hat zwar eine moderate Staatsverschuldung, aber eine zunehmende Privatverschuldung. Hypothekarschulden wachsen seit Jahren schneller als die Einkommen. Damit steigen auch die Finanzierungsrisiken der Banken. Denn ihre Kundengelder werden bei einem Zinsanstieg instabil.

- Neben dem latenten Liquiditätsrisiko spricht die SNB in ihrem jüngsten Stabilitätsbericht auch die Zinsänderungsrisiken an. Die Banken nähmen an, sie könnten bei einem Zinsanstieg die Anpassungen ihrer Konditionen für Kundengelder hinauszögern. Unrealistisch lange, gemäss SNB.

- „Bail-In statt Bail-Out“ ist das neues Paradigma für Bankenrettungen: Muss das Bankensystem irgendwann erneut gestützt werden, dann künftig nicht mehr „von aussen“ mit Steuergeld, sondern „von innen“ mit Geldern der Aktionäre, Anleger und Einleger. Wie wirkt sich diese neue Strategie auf die Finanzierung der Hypotheken aus?

Wer ist herausgefordert?

Die erwähnten Problembereiche sprechen Banken, Anleger, die Pfandbriefemittenten und sämtliche Behörden an:

- Banken, die sich über Kundengeld und Pfandbriefdarlehen finanzieren, müssen sich vorbereiten: Die Refinanzierung der Hypotheken muss sichergestellt, Zinsrisiken müssen richtig modelliert sein. Für Notfälle sollte ein Kontingenzplan bereitstehen.

- Institutionelle und private Anleger im In- und Ausland suchen zu ihren Vorgaben und Strategien passende Investitionsmöglichkeiten. Es liegt im Interesse der Emittenten und ihrer Anspruchsgruppen, die Anlageinteressen der Investoren stets optimal zu bedienen.

- Die beiden Pfandbriefinstitute transformieren 10% der Hypothekenfinanzierung, aber praktisch keine Kreditrisiken. Liesse sich dieses Transformationsmodell auch breiter nutzen (z.B. mittels nachrangiger, oder variabel verzinste Emissionen), womit mehr Risiken übertragen und breiter verteilt würden?

- Politik und Behörden müssen Gläubiger schützen, das Finanzsystem stabilisieren, Basel III umsetzen (welches Bilanzrisiken nur ungenügend erfasst), und Bail-In Instrumente auch für die inlandorientierten Banken schaffen.

Was ist zu tun?

Finden Sie in der Fortsetzung (Teil II) dieses Blogthemas einige Handlungsvorschläge.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

Kommentare

1 Kommentare

Aegetswil

23. April 2014

Ich hab mal mein Chef gesagt: -Ich habe einen neue Arbeit! Ich bin inzwischen ein 'email-responder' - denn ich verbringe die meiste Zeit emails zu lesen/beantworten Eine Woche später sagte ich den Chef: -Ich wurde befördert: Nun bin ich ein "email-forwarder" - und kann vieles 'delegieren'! Wiederum eine Woche später sagte ich den Chef: -Ich wurde wiederum befördert: Nun bin ich ein "email-creator", den mein Name steht im untersten email (nach unten scollen!) - FAZIT: Wir sind email Krank. Man sollte ein email Zähler einführen, die nur so-und-so viele Personen pro Tag erlaubt. Danach ist man bis zum nächsten Tag 'gesperrt'. So würden die Leute aufhören, alle im cc) zu nehmen!

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.