15. April 2024

Sieben Gründe, warum Sie die Konferenz «Innovationen im Banking» 2024 nicht verpassen sollten

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

In den vergangenen zehn Jahren hat die Digitalisierung von Prozessen und Dienstleistungen im Schweizer Bankensektor stetig zugenommen. Welche sind jedoch die aktuellen Schlüsselentwicklungen? Welche sinnvollen Anwendungen des Data-Driven Banking existieren heute? Gibt es neue Kernbankensysteme, die kostengünstiger und agiler als ihre Vorgänger sind? Und wie kann künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um Prozesse zu vereinfachen und damit Kosten zu senken? Welche Touchpoints sind für welche Kundengruppen und Anwendungsfälle heute und in Zukunft besonders relevant?

Diese und weitere Entwicklungen aus Deutschland, Grossbritannien und der Schweiz – werden im Rahmen der Konferenz „Innovationen im Banking“ am Nachmittag des 4. Juni 2024 in Rotkreuz diskutiert. Zudem zeigen wir, welches die «digitalste» Schweizer Retailbank ist.

Das sind die Konferenz-Inhalte:

1. Welches sind die digitalsten Banken der Schweiz?

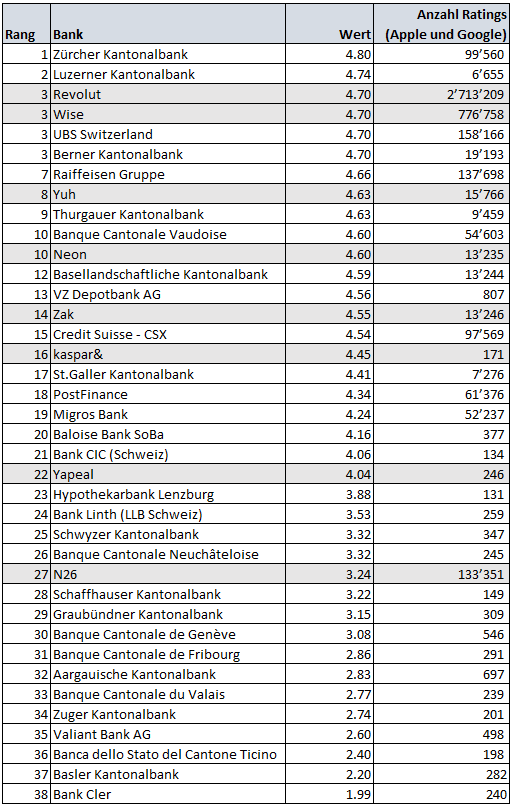

Basierend auf unserer neusten Studie stelle ich die digitalsten Schweizer Banken im Privatkundenbereich vor. Dazu haben wir mehr als 40 Banken und Neobanken untersucht. Sind auch Sie neugierig, welche Banken im Ranking ganz oben stehen?

2. Building an award-winning bank – the perfect marriage of culture and technology

Die Allica Bank ist eine Challenger-Bank aus Grossbritannien, die sich auf Kredit- und Zahlungsdienstleistungen für KMU spezialisiert hat. Dabei setzt sie auf eine moderne Technologie sowie erfahrene lokale Kundenberater:innen. Als „Kernbankenlösung“ hat sich die Allica Bank für eine Partnerschaft mit SaaScada entschieden. Ist eine ähnliche Kooperation auch für die Schweiz von Interesse? Erfahren Sie mehr darüber auf der Konferenz.

3. Data-driven empowerment – breaking the cycle of consumer vulnerability

Die Regulierungsbehörde in Grossbritannien legt derzeit grossen Wert auf den Schutz von „schutzbedürftigen“ oder „verletzlichen“ Personen, wobei rund 50 Prozent der Bevölkerung – in einer weiter gefassten Definition – betroffen sind. Um diese Personen angemessen zu schützen, ist es entscheidend, ein möglichst umfassendes Bild von den finanziellen Umständen jedes Kunden und jeder Kundin zu haben. Dies ist sowohl für die Banken als auch für die Kundschaft von Vorteil. Das britische Startup Serene nutzt künstliche Intelligenz, um diese spezifische Zielgruppe zu identifizieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie eine solche Lösung umgesetzt und implementiert werden kann.

4. Sustainable data driven Banking: Wie lege ich das Datenfundament für meine Klimaziele?

Die BLKB möchte beim Klimaschutz eine führende Rolle einnehmen. Damit die Bank diesem Anspruch und ihren Zielen zur Emissionsreduktion gerecht werden kann, ist ein starkes Datenfundament unabdingbar. Aber wo habe ich die grössten Hebel, welche Daten sind dafür wesentlich und wo sollten sie wann von wem und in welcher Form nutzbar sein? Diesen Fragen geht die BLKB mit seinen «Data-driven Sustainability» Projekten nach. Erste Erkenntnisse werden an der Konferenz präsentiert.

5. Data Driven Banking und die personalisierte Finanzwelt bei UBS key4 insights

Die Bereitstellung von Customer Insights durch Banken mithilfe künstlicher Intelligenz und personalisierter Informationen stellt zweifellos eine interessante Weiterentwicklung im Bereich des persönlichen Finanzmanagements (PFM) dar. Diese Fortschritte ermöglichen es den Kundinnen und Kunden nicht nur, ihre finanzielle Situation besser zu verstehen, sondern auch massgeschneiderte Empfehlungen und Erkenntnisse zu erhalten, die auf ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen basieren. In dieser Hinsicht kann die Integration von KI und personalisierten Daten in das neue PFM als ein wichtiger Schritt hin zu einer effektiveren Finanzplanung und -verwaltung angesehen werden. Erfahren Sie, wie UBS mit UBS key4 insights diese Thematik umsetzt.

6. Touchpoints reloaded – Touchpoint im Retail Banking in der DACH Region

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren die Bankindustrie tiefgreifend verändert. Während einige traditionelle Kontaktpunkte ihre Relevanz zu verlieren scheinen, gewinnen digitale Kanäle an Bedeutung. Die Studie IFZ-Studie „Banking Touchpoints Reloaded 2024“ bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Nutzung und Wahrnehmung von Kunden-Touchpoints im Retail Banking der DACH-Region. In diesem Referat werden die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammengefasst und ihre Bedeutung für die Zukunft des Bankwesens diskutiert.

7. Fallabschliessende Kundenkommunikation durch den smarten Einsatz von KI

Die «Volksbank in der Region» mit Sitz in Tübingen bei Stuttgart stellt ihre KI-gestützte Post- und E-Mail-Verwaltung vor. Eine Herausforderung bestand darin, die Kundenkommunikation und den Posteingang über alle Kanäle effektiv und durch den Einsatz künstlicher Intelligenz automatisiert und abschliessend zu organisieren. In Zusammenarbeit mit einem Partner wurde eine neue Lösung implementiert. Die KI-Anbindung ermöglicht nun die automatisierte Trennung und Typisierung der eingehenden Post (Dokumente). Durch die Typisierung werden die Dokumente automatisch in Workflows eingeleitet oder in bestimmte Abteilungs-Postfächer zur Bearbeitung gelegt. Erfahren Sie mehr darüber, wie die eingesetzte KI-basierte Poststelle der Volksbank erhebliche Einsparungen an Personal und Zeit ermöglicht hat.

Der detaillierte Programmablauf ist wie folgt:

13.20-14.00 Begrüssung und Vorstellung der Studie «Die digitalsten Retailbanken der Schweiz»

- Prof. Dr. Andreas Dietrich, IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft

Banking Infrastructure

14.00-14.15 Building an award-winning bank – the perfect marriage of culture and technology

- Nida Sattar, Head of Product – Payments, Allica Bank und Paul Payne, CTO of SaaScada

14.15-14.25 Fragerunde

14.25-14.45 Pause

Data Driven Banking

14.45-15.05 Data-driven empowerment – breaking the cycle of consumer vulnerability

- Savannah Price, CEO Serene

15.05-15.15 Fragerunde

15.15-15.30 Sustainable data driven Banking: Wie lege ich das Datenfundament für meine Klimaziele?

- Michaela Reimann, Senior Managerin Nachhaltigkeit, Basellandschaftliche Kantonalbank

15.30-15.40 Fragerunde

15.40-16.00 Data Driven Banking und die personalisierte Finanzwelt bei UBS key4 insights

- Vero Baumann, Head of Digital Banking, UBS

16.00-16.10 Fragerunde

16.10-16.40 Pause

Touchpoints und Kundenkommunikation

16.40-17.00 Touchpoints reloaded – Touchpoint im Retail Banking in der DACH Region

- Prof. Dr. Nils Hafner, IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft

17.00-17.10 Fragerunde

17.10-17.30 Fallabschliessende Kundenkommunikation durch den smarten Einsatz von KI

- Sabine Schweikert, Organisationsentwicklung bei Volksbank in der Region eG

17.30-17.40 Fragerunde

17.40 Zusammenfassung und Ausblick

Anschliessend Apéro

8. April 2024

Banking Touchpoints Reloaded 2024: Ein umfassender Blick auf die Zukunft des Kundenmanagements im Banking

Von Prof. Dr. Nils Hafner, Dr. Reto Rey und Sophie Hundertmark

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren die Bankindustrie tiefgreifend verändert. Während einige traditionelle Kontaktpunkte ihre Relevanz zu verlieren scheinen, gewinnen digitale Touchpoints zunehmend an Bedeutung. Die Studie „Banking Touchpoints Reloaded 2024“ von Nils Hafner, Reto Rey und Sophie Hundertmark mit Unterstützung des Softwareherstellers BSI und des Beratungsunternehmens msg for Banking bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Nutzung und Wahrnehmung von Kunden-Touchpoints im Retail Banking der DACH-Region. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammen und diskutiert ihre Bedeutung für die Zukunft des Bankwesens.

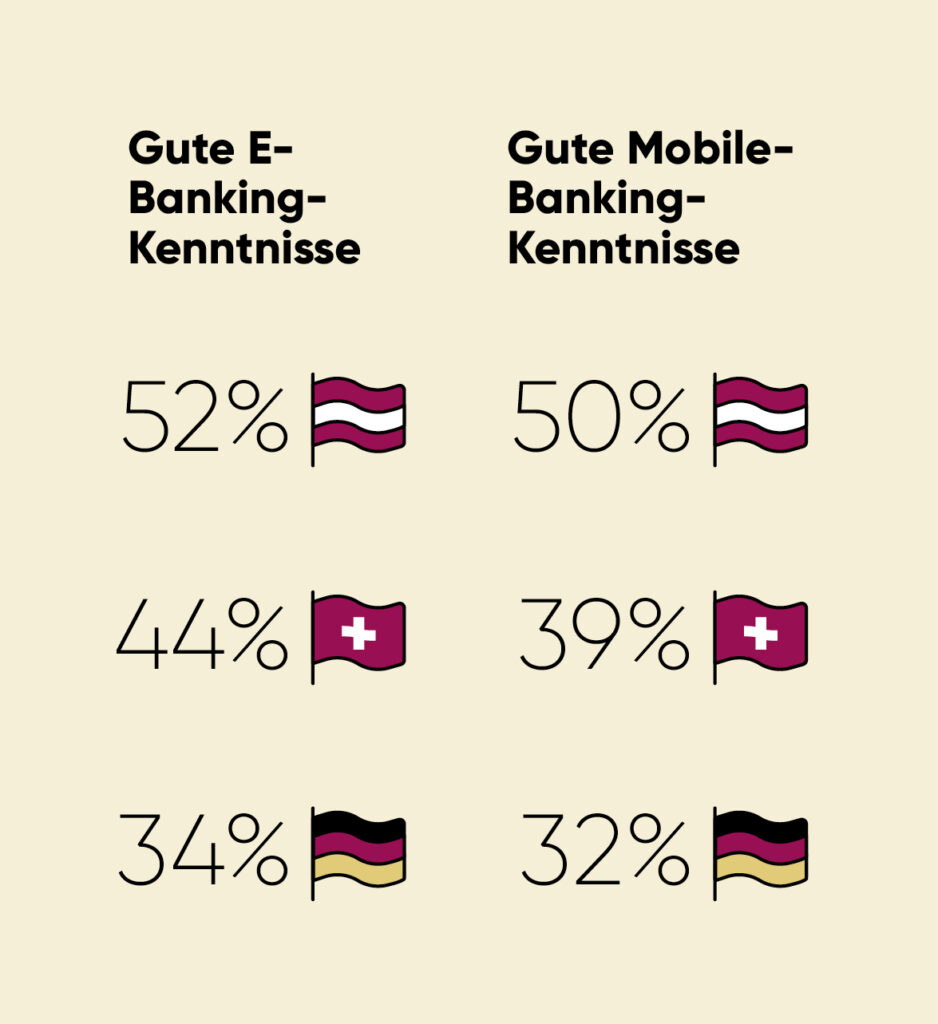

Die Evolution der Banking Touchpoints

Die Studie zeigt, dass digitale Instrumente wie E-Banking und Mobile Banking zu den am häufigsten genutzten Touchpoints gehören. 90% der Befragten nutzen E-Banking, und 82% setzen auf Mobile Banking, wobei die Nutzung quer durch alle Altersgruppen hoch ist. Die Zufriedenheit mit den Tools steigt anhand der Kenntnisse, die ein Kunde oder eine Kundin mitbringt. Auch kristallisiert sich in den untersuchten Generationen Y und Z eine immer stärker werdende Vorliebe für den Touchpoint Chat heraus. Insgesamt ist die untersuchte Kundengruppe im Vergleich zur Vorstudie 2020, die ausschliesslich in der Schweiz durchgeführt wurde, deutlich digitaler geworden. Hier zeigen sich die Effekte der Pandemie und dem darauf folgenden Digitalisierungsschub deutlich. Dabei zeigt sich, dass Kunden in Österreich digitaler agieren als in der Schweiz und wesentlich digitaler agieren als in Deutschland.

Diese digitale Verschiebung bedeutet jedoch nicht das Ende traditioneller Touchpoints. Das Contact Center und der Bankschalter spielen weiterhin eine wichtige Rolle in der Kundenbeziehung, insbesondere bei komplexeren Anfragen oder für Kunden, die den persönlichen Kontakt bevorzugen. Die physische Bankberatung und die Teilnahme an Events erweisen sich als Treiber eines hohen Net-Promoter-Scores (NPS) über alle drei untersuchten Märkte hinweg.

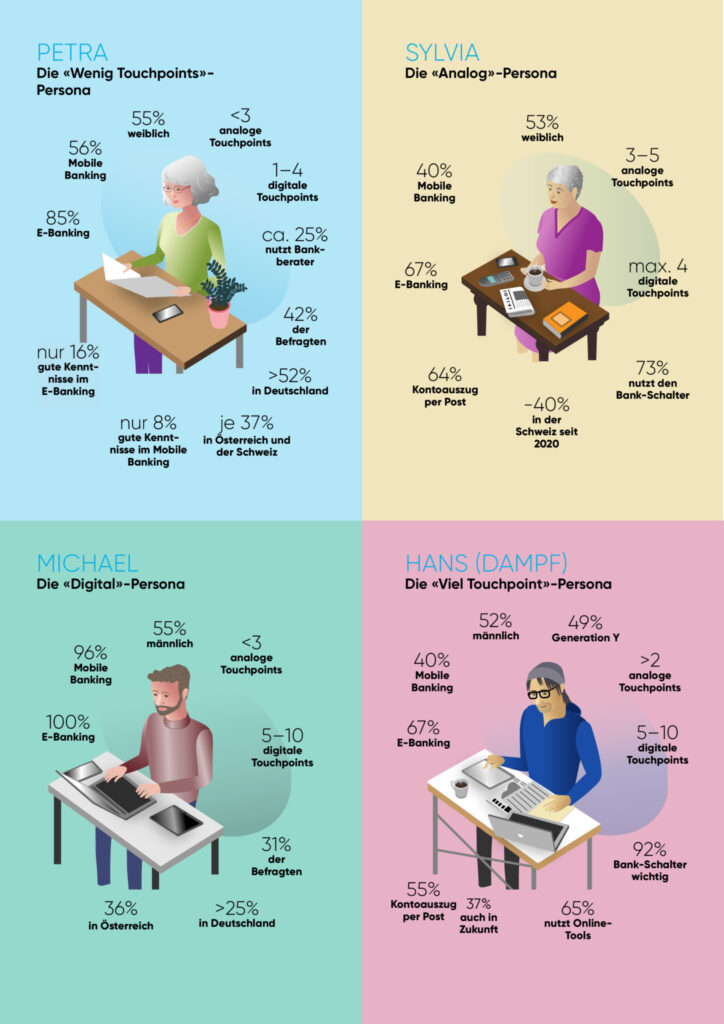

Kundenpräferenzen und Verhaltensweisen führen zu klaren Bankkunden-Personas

Kunden erwarten zunehmend personalisierte und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen, was den Einsatz von fortschrittlichen Datenanalyse- und KI-Technologien erfordert. Die Studie belegt in diesem Zusammenhang erneut aufgrund der Relevanz einer verhaltensorientierten Segmentierung von Bankkunden. Auf der Basis der angegebenen Touchpoint-Nutzung und des Wissens um digitale Abläufe im Banking konnten wir wie in der Vorstudie vier Persona-Gruppen eruieren, die differenziert bearbeitet werden können.

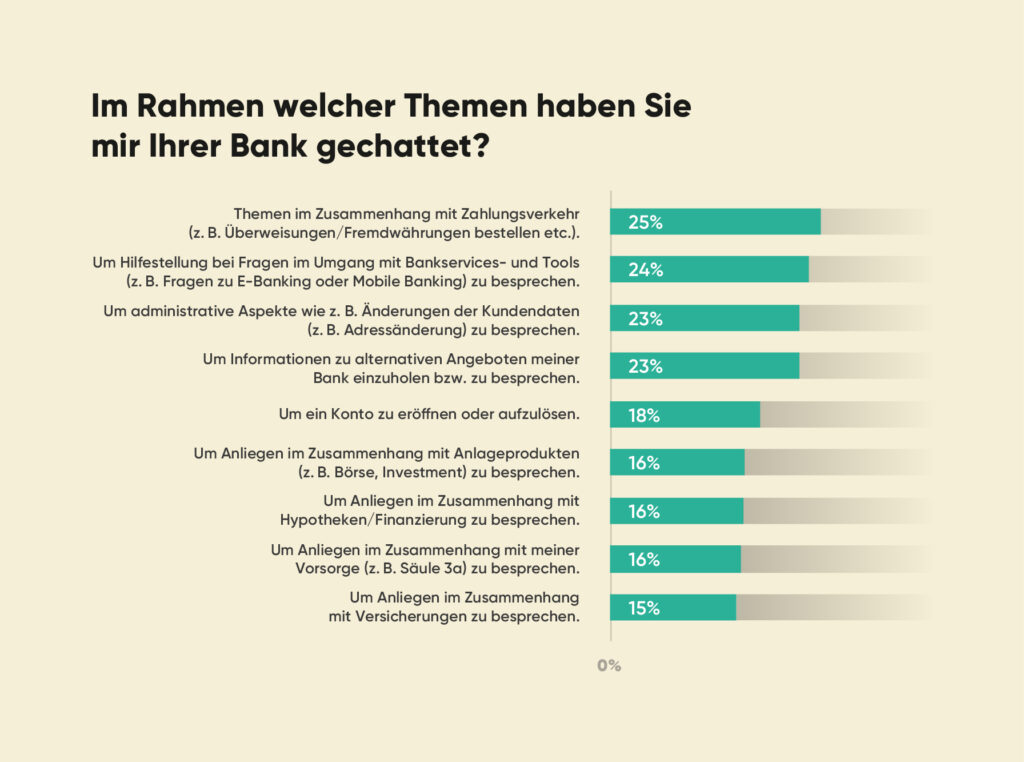

Interessanterweise zeigt die Studie auch, dass Kunden unterschiedliche Berührungspunkte für verschiedene Anliegen nutzen. Während digitale Tools für alltägliche Transaktionen und Informationen bevorzugt werden, suchen Kunden für beratungsintensive Themen wie Hypotheken oder Anlageberatung den persönlichen Kontakt. Noch ist diese Trennung jedoch nicht in den Köpfen aller Kunden vorhanden. Banken werden sich in den nächsten Jahren deutlich mehr mit den Aufgaben auseinandersetzen müssen, die jeder einzelne Touchpoint übernehmen soll, da sie ansonsten an der Kundenschnittstelle zu teuer „produzieren“. Die geschilderte Hybridnutzung unterstreicht die Notwendigkeit eines integrierten Omnichannel-Ansatzes, bei dem Banken eine nahtlose Erfahrung über alle Kanäle hinweg bieten müssen.

Zwar wird schon heute die Kommunikation der Bank als mehrheitlich einheitlich wahrgenommen, jedoch heisst das nicht, dass keine Optimierungspotentiale vorhanden sind. Gesamthaft geben 76% der Befragten an, ihre Bank kommuniziere sehr homogen, sende also durchgehend die gleichen Botschaften. 24% der Befragten empfinden die Bank-Kommunikation als heterogen. So kommuniziert der Bankberater meist anders als die zentrale Kundenkommunikation auf den Touchpoints E-Banking, Mobile Banking oder auf der Website. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die «analoge Persona Sylvia» (30%) und der «Viel-Touchpoint-Nutzer Hans» (31%) die meisten Einschätzung als «heterogen» vornehmen. Sie erleben häufig mehr analoge und digitale Touchpoints nebeneinander als andere Bankkunden.

Empfehlungen für ein gelungenes Touchpoint Management

Gesamthaft ergeben sich folgende zusammenfassende Empfehlungen aus dieser Studie:

1. Die Durchgängigkeit zwischen dem E-Banking/Mobile Banking und anderen Touchpoints erweist sich zunehmend als Profilierungsfeld.

E-Banking gewinnt mehr und mehr an Bedeutung und erweist sich als zentrale Infrastruktur für die Bankbeziehung. Kein anderer Touchpoint wird von mehr Kunden und häufiger genutzt. Spannend ist in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel zwischen E-Banking und dem Berater, der häufig in den geschäftsentscheidenden Momenten immer noch erste Anlaufstelle der Kundschaft ist. Können Kunden beispielsweise aus dem E-Banking heraus kommunizieren, Termine vereinbaren und Rückrufe des Beraters bekommen? Wie werden Besprechungen zwischen Berater und Kunde dokumentiert? Gerade Kunden, die viele Bankbedürfnisse haben, schätzen hier die Homogenität des Kundenerlebnisses, bewerten die Touchpoints jedoch häufig als inkonsistent. Hier sollte die Bank alles daran setzen, als gut orchestrierte Einheit wahrgenommen zu werden.

2. Beratungserlebnisse und Events treiben den NPS, Telefon Kontakte zerstören ihn.

Die Unterschiede in der von uns analysierten Touchpointnutzung und den damit verbunden Kundenbeziehungen ist deutlich: Beratungserlebnisse und der Besuch von Bankenevents erklären signifikant die Entwicklung eines positiven NPS-Werts. Call Center Erlebnisse haben eine sehr hohe Chance, den NPS negativ zu beeinflussen. Wichtig ist also, die Erlebniskomponente der Bankbeziehung zu stärken und es zu vermeiden, den Kunden am Telefon bspw. durch lange Wartezeit, nicht funktionierende Automation oder inkompetente Mitarbeitende zu nerven.

3. Chat wird bei der jüngeren Zielgruppe mehr und mehr relevant

In der Generation Z nutzen heute schon 39% den Chat, in der Generation Y 33%. Gerade letztere weist in ihrem Lebenszyklus das Potential für grössere Bankgeschäfte auf. Gleichzeitig ist Chat ein Touchpoint an dem Kunden parallel bedient werden können, an dem Marketing Content vorproduziert werden kann und der teilweise mithilfe von Bots sogar automatisiert werden kann. Hier gilt es, die Erwartungen der Kundschaft vielleicht mit Hilfe eines Customer Journey Mappings zu ermitteln und entsprechend eine herausragende User Experience systematisch zu designen. Neobanken werden in dieser Studie signifikant besser bewertet als andere Retailbanken, daher kann dieser Aspekt nicht unterschätzt werden.

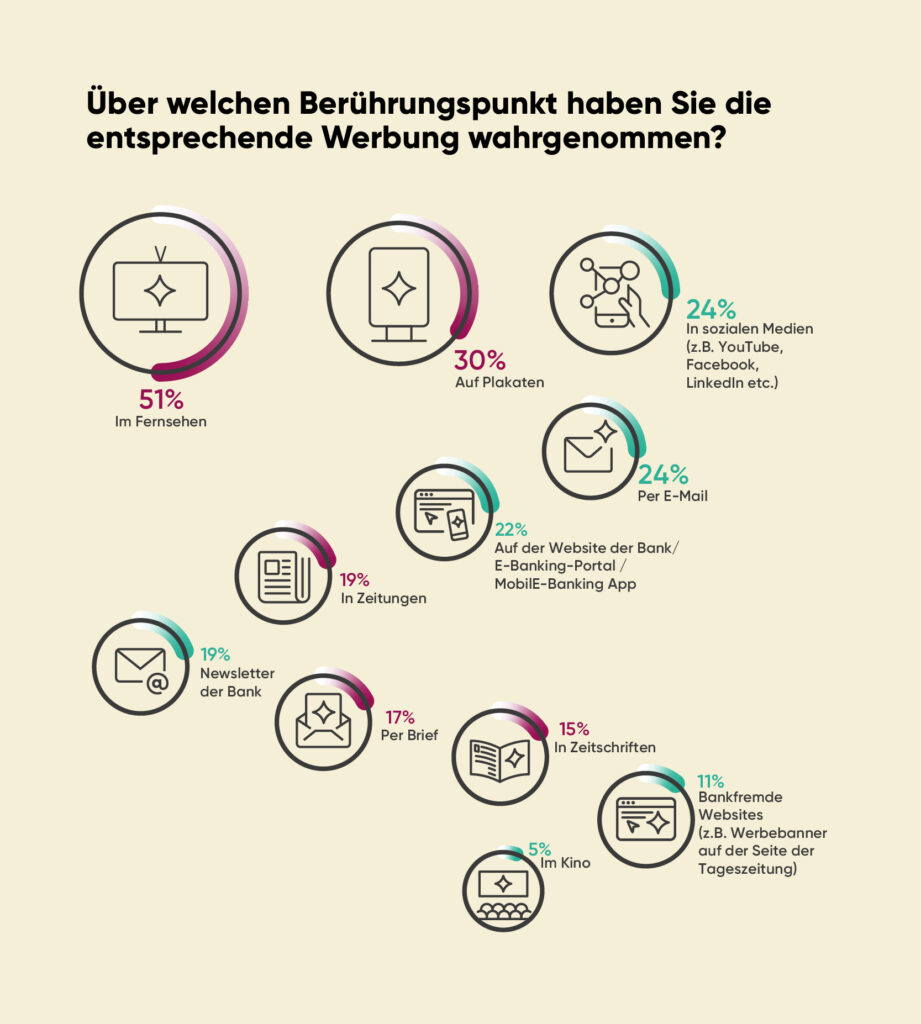

4. Werbliche Kommunikation wird online gewünscht aber offline wahrgenommen

Der oben skizzierte Sachverhalt eröffnet auch für die Werbung weitere Potentiale, die über reine Markenkommunikation der Bank via TV oder Plakat hinaus gehen. Kundenspezifisch können mittels einer durchdachten Marketing Automation Botschaften direkt über das E-Banking gesendet und damit eine ganze Kette von Kundenerlebnissen gestartet werden. Ein anderer Ausgangspunkt für Customer Journeys sind sicher das physische Mailing oder der Kontoauszug aufgrund der hohen Wahrnehmung.

In der Pandemie hat der QR-Code seinen Siegeszug angetreten und ist heute auf jedem Überweisungsträger in der Schweiz präsent. So kann beispielsweise die «analoge Sylvia» mit dem QR-Code eine Einladung zu einem Event scannen, und sich so schnell und vom Analogen ins Digitale übergehend anmelden. Auch darf nicht unterschätzt werden, wieviele jüngere Personen der Generation Z noch einen physischen Kontoauszug bekommen und diesen auch wünschen, um die Übersicht zu behalten. Gerade diese Personagruppe ist noch unsicher im Hinblick auf die «richtige» Nutzung von Finanzdienstleistungen. Wichtig ist also, dass alle Schritte einer solchen Reise Empfänger-, Generationen-, Persona- bzw. Clustergerecht gestaltet und getrackt werden (digital und/oder physisch). Hierbei ist jedoch vor allem auf eine angemessene Frequenz (nicht zu häufig) und eine hohe situative Relevanz zu achten. So erwarten Kunden heute werbliche Kommunikation, die auf ihre spezifische Situation abgestimmt sind.

Fazit: Die Zukunft des Bankings ist digital, aber persönlich

Die Studie verdeutlicht, dass die Zukunft des Bankings in einer ausgewogenen Mischung aus digitalen und persönlichen Kontaktpunkten liegt. Indem Banken in Technologie investieren, die Kundenbedürfnisse verstehen und ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis schaffen, können sie ihre Beziehung zu den Kunden stärken und sich in einem schnell verändernden Markt behaupten. Die Studie liefert wertvolle Einblicke und praktische Empfehlungen, die Banken dabei helfen können, ihre Strategien für das Kundenmanagement zu optimieren und für die Zukunft gerüstet zu sein. Die Studie steht hier für einen kostenlosen Download zur Verfügung.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

2. April 2024

Filialschliessungen und Fusionen: Ein Blick auf die Entwicklung der Bankenpräsenz in der Schweiz

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Prof. Dr. Simon Amrein

Seit den 1990er Jahren hat die Zahl der Bankfilialen in der Schweiz stetig abgenommen, während die Bevölkerung kontinuierlich gewachsen ist. Dadurch hat sich die Dichte der Bankniederlassungen pro 100’000 Personen deutlich verringert. Die bevorstehenden Filialschliessungen der UBS im Rahmen der Credit Suisse-Integration werden diesen Trend weiter verstärken. Im nachfolgenden Blog präsentieren wir die Entwicklungen der Anzahl Filialen sowohl in der Schweiz als auch international. Zudem werfen wir einen Blick auf die Unterschiede in Bezug auf die Filialdichte sowohl zwischen den Kantonen als auch zwischen verschiedenen Bankengruppen.

Die Rolle der Bankfilialen hat sich in den letzten Jahrzehnten markant gewandelt. Bis in die 2000er Jahre hinein waren Filialen der wohl zentralste Kontaktpunkt für Banken mit ihrer Kundschaft. Die technologischen Fortschritte, insbesondere das Aufkommen von E-Banking und Mobile Banking, haben eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise mit sich gebracht, wie Bankgeschäfte abgewickelt werden. Diese technologischen Innovationen ermöglichen es der Kundschaft, Banktransaktionen von praktisch jedem Ort und zu jeder Zeit durchzuführen, ohne physisch in eine Bankfiliale gehen zu müssen. Diese Bequemlichkeit und Flexibilität haben die Notwendigkeit von Filialbesuchen stark reduziert.

Infolgedessen haben diese technologischen Veränderungen das Kundenverhalten massgeblich verändert, die traditionelle Rolle der Filialen als Hauptanlaufpunkt für Bankgeschäfte in Frage gestellt und ihre Bedeutung im Bankwesen reduziert.

Insofern hat auch die Bankstellen-Dichte als traditionelle Masszahl für die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher.

Trotzdem ist es gerade vor dem Hintergrund der CS-Integration in die UBS – und den damit verbundenen Filial-Schliessungen – spannend, die Entwicklung der Filialen in den letzten vier Jahrzehnten wieder einmal genauer zu beleuchten

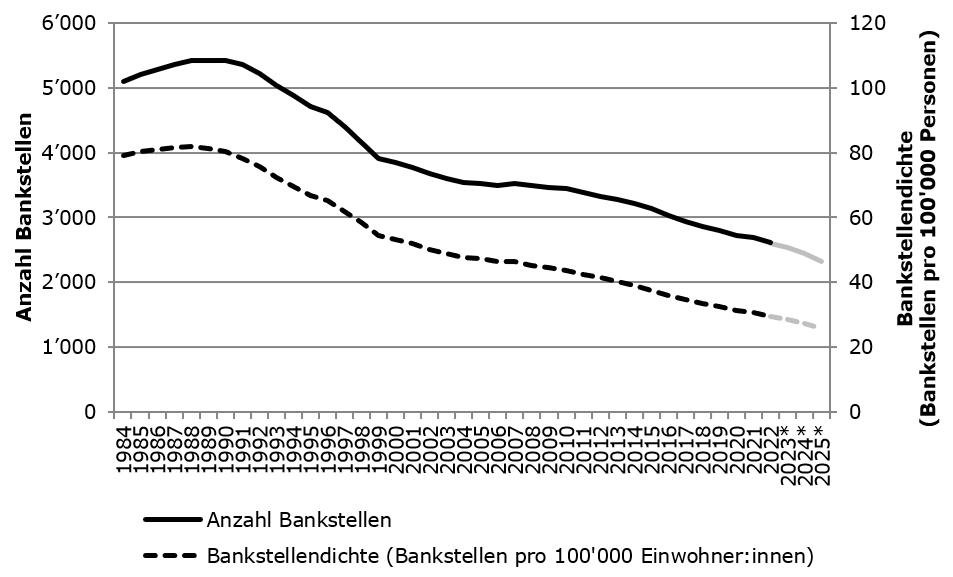

Die Bankenpräsenz von 1984 bis heute

Im Jahr 1990 gab es in der Schweiz noch 5’427 Bankfilialen (vgl. Abbildung 1). In den Folgejahren zeigte sich bei den Anzahl Filialen ein deutlicher Abwärtstrend. Bis zur Jahrtausendwende reduzierte sich die Zahl der Filialen um knapp 30 Prozent (-1’585 Filialen). Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren die Regionalbankenkrise der 1990er Jahre sowie die Zusammenschlüsse der Grossbanken (Übernahme Bank Leu und Volksbank durch Credit Suisse 1990 und 1993; Fusion Bankverein und Bankgesellschaft, 1998). Im neuen Jahrtausend hat sich die Geschwindigkeit, mit welcher Bankfilialen verschwanden, deutlich reduziert. Trotzdem war ein stetiger Rückgang zu verzeichnen. 2017 gab es erstmals weniger als 3’000 Bankfilialen in der Schweiz. Ende 2022 gab es noch 2’606 Filialen.[1]

Während die Anzahl der Geschäftsstellen abnahm, wuchs die Bevölkerung in der Schweiz zwischen 1990 und 2022 um zwei Millionen auf 8.8 Millionen. Damit reduzierte sich auch die Anzahl Bankstellen pro Einwohner stark. Die Bankstellendichte erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 1988, als auf 100’000 Personen in der Schweiz 82 Filialen kamen. Im Jahr 2022 gab es noch 30 Filialen pro 100’000 Einwohner:innen. Mit Blick auf die Bankstellendichte in den Kantonen lässt sich festhalten, dass die Situation je nach Kanton sehr unterschiedlich ist.

Abbildung 1: Anzahl Bankstellen (linke Achse) und Bankstellendichte 1984-2024 (rechte Achse), (*2023 und 2024: Schätzung der Autoren; 1984-2022: SNB, siehe Fussnote 1; Total Sitze und Filialen)

Schätzung des «Credit Suisse-Effekts»

Für die (noch nicht verfügbaren) Zahlen von 2023 sowie für die Jahre 2024 und 2025 zeigt die obige Abbildung 1 eine Schätzung der Autoren. Für die Werte von 2023 wird davon ausgegangen, dass sich der durchschnittliche Rückgang der Anzahl Filialen der letzten fünf Jahre fortschreibt. Für das Jahr 2024 haben wir zudem zusätzlich zum Fortschreiten des Trends (2018-2022) einen Rückgang von 40 Filialen angenommen. Für 2025 haben wir zusätzlich zum Trend (2018-2022) weitere 70 wegfallende Filialen geschätzt. Damit würde sich die Bankstellendichte auf knapp 26 Filialen pro 100’000 Personen reduzieren.

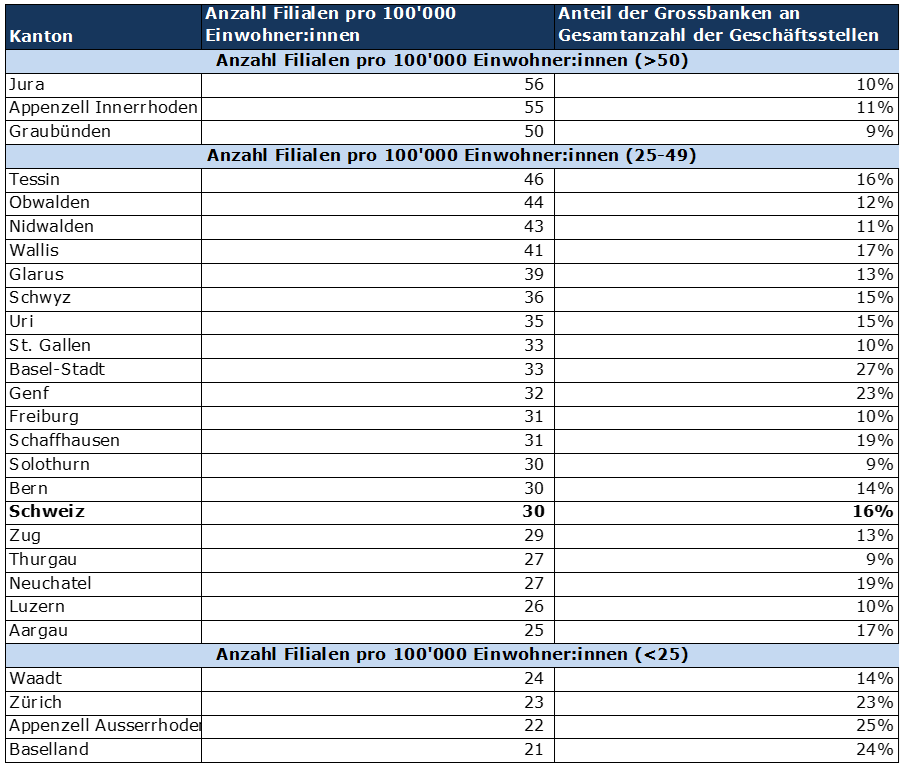

Jura mit den meisten Filialen pro 100’000 Einwohner:innen

Eine genauere Betrachtung der Anzahl Filialen pro 100’000 Einwohner:innen auf kantonaler Ebene zeigt beträchtliche Unterschiede zwischen den Kantonen (siehe Tabelle 1). Die Anzahl Filialen pro 100’000 Einwohner:innen in den eher ländlich geprägten Kantonen Jura, Appenzell IR und Graubünden ist als eher hoch einzustufen. In Gegenzug dazu sind die Anzahl Filialen pro 100’000 Einwohner:innen im Kanton Baselland, Appenzell AR, Zürich und Waadt eher tief. Wesentliche Einflussfaktoren dieser kantonalen Unterschiede dürften unter anderem die Bevölkerungsdichte, topographische Besonderheiten, der Grad der Urbanisierung, die Stärke des kantonalen Finanzplatzes, die Wirtschaftskraft sowie die Wettbewerbssituation (z.B. starke Positionierung der Kantonalbank) sein.

Tabelle 1: Anzahl Filialen pro 100’000 Einwohner:innen in der Schweiz per Ende 2022 (Quellen: BFS, SNB)

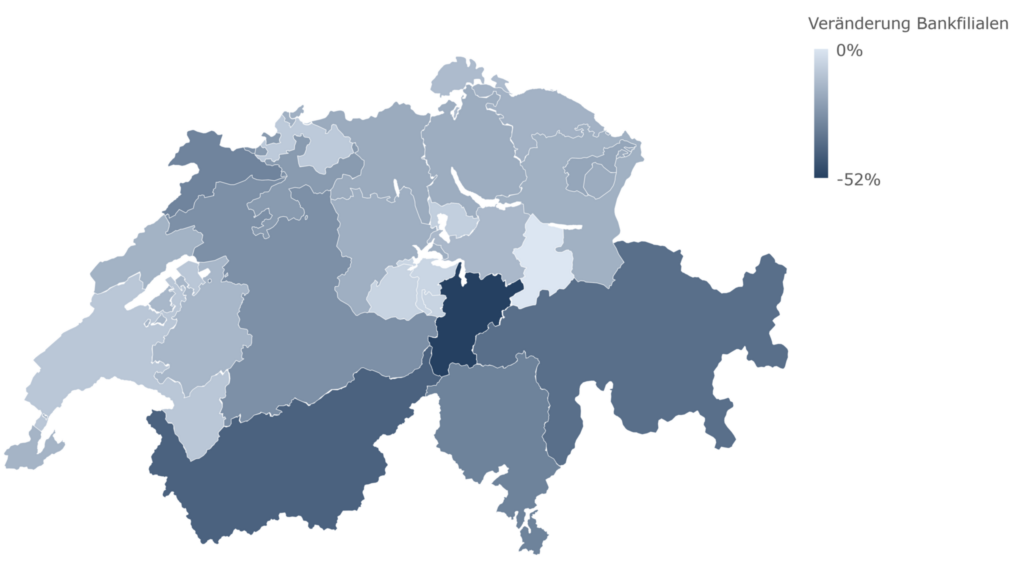

Zwischen 2012 und 2022 reduzierte sich die Anzahl der Bankfilialen in der Schweiz um 22 Prozent, was einem Rückgang von 724 Filialen entspricht. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, variierte diese Veränderung deutlich zwischen den Kantonen. Am stärksten betroffen war der Kanton Uri mit einem Rückgang der Anzahl Filialen von 52 Prozent, gefolgt vom Wallis mit 41 Prozent und Graubünden mit 37 Prozent. Der Kanton Glarus war als einziger Kanton nicht von diesem Rückgang betroffen und zählte im Jahr 2022 gleich viele Filialen wie zehn Jahre zuvor.

Abbildung 2: Veränderung der Anzahl Bankfilialen zwischen 2012 und 2022 je Region (Quellen: BFS, SNB)

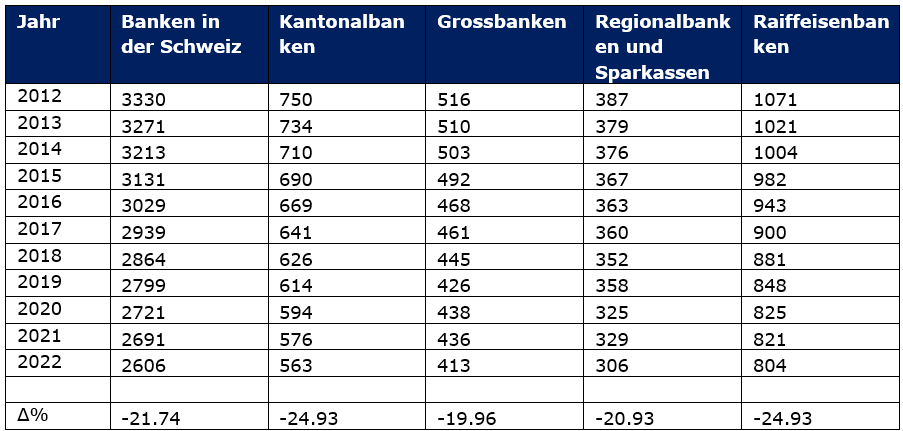

Entwicklungen nach Bankengruppen

Wie aus der untenstehenden Tabelle 2 hervorgeht, haben alle Bankengruppen in der Schweiz in den letzten 10 Jahren eine ähnliche Anzahl von Filialen reduziert. Dies legt nahe, dass es keinen «Hauptschuldigen» bei dieser Entwicklung gab. Relativ gesehen haben die Grossbanken im Vergleich zu den anderen Bankengruppen am wenigsten Filialen reduziert. In den kommenden drei Jahren wird sich dies jedoch aufgrund der Fusion ändern. Es wird erwartet, dass aufgrund der geografischen Nähe von UBS- und CS-Filialen etwa 100 Filialen der Grossbank geschlossen werden.

Tabelle 2: Entwicklung der Anzahl Bankfilialen nach Bankengruppe, 2012-2022 (Quellen: BFS, SNB)

Vergleich mit den Nachbarländern

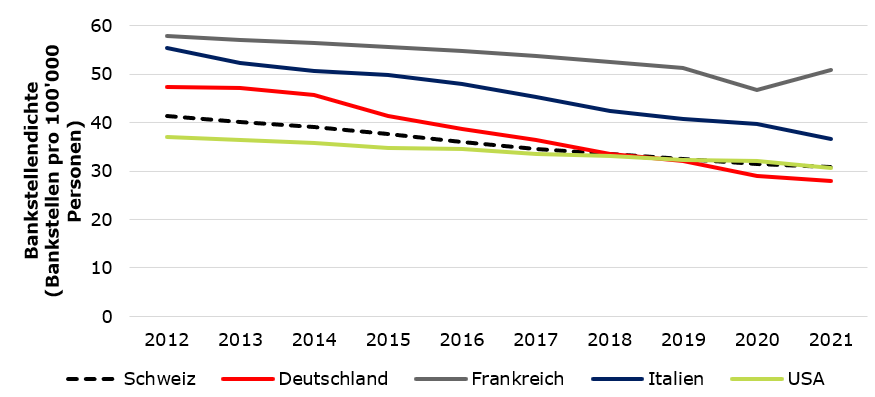

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Bankstellendichte der Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Italien sowie der USA und der Schweiz. Rückgänge wie in der Schweiz lassen sich in allen Ländern beobachten. Die Schweiz lässt sich bezüglich der Bankstellendichte in etwa mit Deutschland und den USA vergleichen.[2] Deutschland verzeichnete einen starken Rückgang in der Periode von 2012 bis 2021, die USA entwickelt sich ähnlich wie die Schweiz.

Abbildung 3: Bankstellendichte 2012-2021 in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz (Daten: BIS, siehe Fussnote 2)

Gemäss der Swiss Money Map Studie mit Daten der EZB und SNB befindet sich die Schweiz in Bezug auf die Anzahl von Bankfilialen pro Einwohner im leicht oberen Mittelfeld in Europa. Im Vergleich zu Ländern wie Belgien, Frankreich, Spanien oder Italien verfügt die Schweiz über eine geringere Anzahl von Filialen pro Einwohner. Deutschland zeigt eine ähnliche Bankstellendichte wie die Schweiz. Österreich hat rund 20 Prozent mehr Filialen pro Einwohner als die Schweiz

Auf der anderen Seite haben Lettland, die Niederlande, Estland und auch Grossbritannien eine deutlich tiefere Filialdichte pro Einwohner als die Schweiz.

Fazit

Die Entwicklung der Bankstellendichte hat sich im Zuge technologischer Innovationen und sich verändernder Kundenpräferenzen stark gewandelt. Der Aufstieg von E-Banking und Mobile Banking hat die traditionelle Bedeutung von Filialen als Hauptanlaufpunkt für Bankgeschäfte grundlegend in Frage gestellt. Dies führte zu einem – nach Region unterschiedlich – starken Rückgang der Bankstellendichte, da Banken ihre Präsenz rationalisiert haben, um den digitalen Wandel widerzuspiegeln. Dennoch bleibt die physische Präsenz von Filialen für bestimmte Dienstleistungen und komplexe Beratungen weiterhin relevant. Die Zukunft der Bankstellendichte wird von einer fortschreitenden Digitalisierung geprägt sein, wobei die herkömmlichen Banken bestrebt sein werden, einen ausgewogenen Ansatz zwischen digitalen und traditionellen Dienstleistungen zu finden, um den Bedürfnissen ihrer Kundschaft gerecht zu werden.

[1] Daten: SNB (2024). Datenportal der Schweizerischen Nationalbank. Geschäftsstellen (Sitze und Filialen) Inland. Online (01.03.2024): https://data.snb.ch/de/topics/banken/cube/bastdagsua

[2] Daten: Bank of International Settlements (2024). BIS Data Portal. T3: Institutions offering payment services / instruments. Online (01.03.2024): https://stats.bis.org/statx/toc/CPMI.html; Schweiz: siehe Fussnote 1.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

25. März 2024

Kompetenzen der Anlageberater in der Schweiz

Von Dr. Tatiana Agnesens und Ersilia Perpignano

Die Finanzmärkte und Finanzinstrumente werden zunehmend komplexer, wodurch auch die Anforderungen an Anlageberater kontinuierlich steigen. Seit Januar 2020 müssen sich in der Schweiz tätige Anlageberater in ein von der FINMA bewilligtes Kundenberaterregister eintragen lassen. Diese Eintragungspflicht stellt sicher, dass die Anlageberaterinnen und Anlageberater hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln des FIDLEG und das notwendige Fachwissen zur Anlageberatung besitzen. Derzeit gibt es drei von der FINMA zugelassene Registrierungsstellen, wobei die Registrierungsstelle der BX Swiss AG mit über 4‘500 Registrierungen marktführend ist. Somit verfügt das Kundenberaterregister der BX Swiss AG über einen einzigartigen Datensatz, der unter anderem die demografischen Charakteristika, die Fachkenntnisse, den beruflichen Hintergrund, die absolvierten Aus- und Weiterbildungen, sowie die Tätigkeitsfelder der Anlageberater umfasst. Basierend auf diesem Datensatz hat Ersilia Perpignano in ihrer Masterarbeit die aktuellen und zukünftigen Kompetenzen der Schweizer Anlageberater analysiert. In unserem heutigen Blog fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse ihrer Arbeit zusammen.

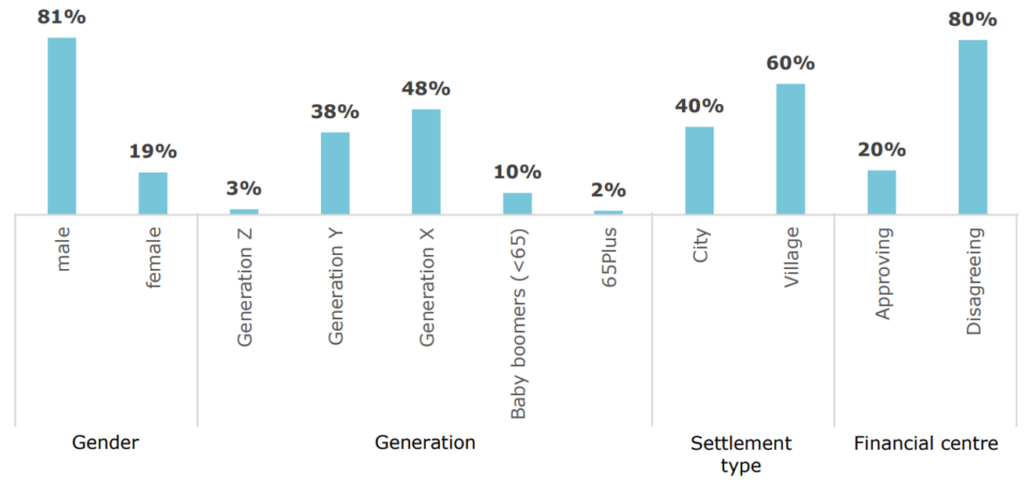

Der typische Anlageberater in der Schweiz

Der typische Anlageberater in der Schweiz, basierend auf den über 4’500 analysierten Registereinträgen, ist männlich (81%). Rund die Hälfte (48%) der registrierten Anlageberaterinnen und Anlageberatern stammen aus der Generation X (1965-1980). Weitere 38% gehören zur Generation Y (1981-1996). Das Durchschnittsalter eines typischen Anlageberaters liegt somit bei knapp 45 Jahren. Des Weiteren zeigen die Daten, dass die registrierten Anlageberaterinnen und Anlageberater mehrheitlich (80%) ausserhalb der Finanzzentren (Zürich, Basel, Genf, Lausanne) wohnhaft sind. Daher lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem Beruf im Finanzbereich und der Tendenz, in einem Finanzzentrum zu leben, feststellen.

Ausserdem zeigen die Daten, dass 36% der registrierten Anlageberater Schweizer sind, während die restlichen 64% aus dem Ausland stammen. Unter den ausländischen Anlageberatern machen 20% Deutsche, 9% Briten, 6% Franzosen und 4% Italiener aus. Eine grosse Mehrheit der registrierten Anlageberater (96%) ist bei einem Finanzdienstleister angestellt. Lediglich 4% sind selbstständig. Interessanterweise konnten in den Daten über 1’000 verschiedene Bezeichnungen der beruflichen Funktionen der registrierten Personen festgestellt werden.

Abbildung 1: Demographische Faktoren der registrierten Anlageberater (n=4’586)

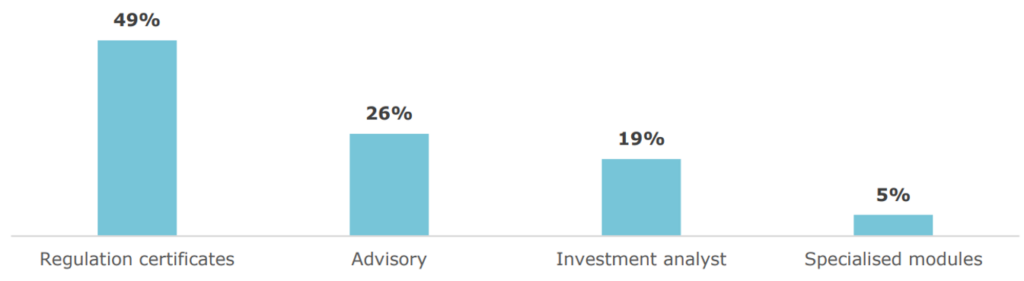

Ausbildungen und Kompetenzen der Schweizer Anlageberater

Um ins Beraterregister eingetragen zu werden, müssen die Anlageberater ihre Ausbildungsdiplome, abgeschlossenen Weiterbildungen und Zertifikate beilegen. Mithilfe des Datensatzes der BX Swiss AG konnten somit die am häufigsten absolvierten Ausbildungen erfasst werden. Abbildung 2 zeigt die Einteilung der von den Anlageberatern erworbenen Diplome nach Schwerpunkten. Deutlich wird, dass der Grossteil der erworbenen Diplome im Bereich der Regulierungen und Verhaltensregeln des FIDLEG (49%) liegt. Regulierungen sind ein Bestandteil der Tätigkeit eines Anlageberaters, und deren Kenntnisse müssen kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die Schweizer Anlageberater die Bedeutung von Regulierungen erkennen und bestrebt sind, das erforderliche Fachwissen zu erlangen. Es wird erwartet, dass dieser Anteil in Zukunft weiter steigen wird.

Des Weiteren gab eine grosse Mehrheit der registrierten Anlageberater (86%) an, ein Weiterbildungsprogramm im Bereich Anlageberatung abgeschlossen zu haben. Unter Weiterbildungen werden beispielsweise Programme wie Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS), Master of Advanced Studies (MAS) oder andere spezifische Weiterbildungen verstanden.

Abbildung 2: Diplome der registrierten Anlageberater nach Schwerpunkt (n=4’586)

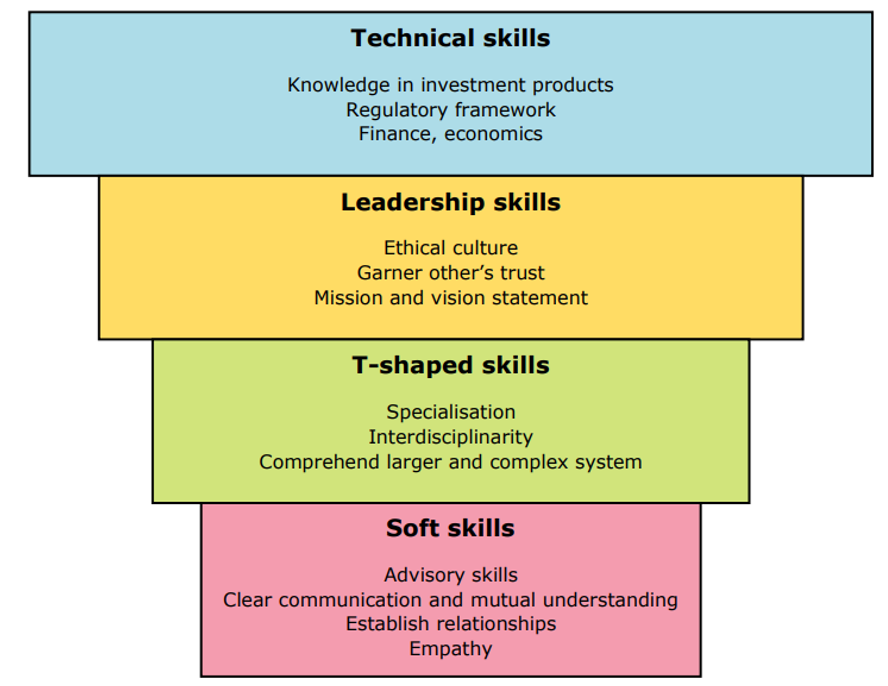

Mithilfe der angegebenen Diplome und Zertifizierungen der registrierten Beraterinnen und Berater konnten die erworbenen Kompetenzen festgelegt werden, die zur Erstellung des Kompetenzprofils (Abb. 3) der Schweizer Anlageberater beigetragen haben. Die Kompetenzen wurden in vier Gruppen unterteilt: technische Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Führungskompetenzen und die so genannten «T-förmige» Kompetenzen. Unter technischen Kompetenzen versteht man die Expertise und die Kenntnis rund um Regulierungen, das Anlegen, Finanzen und Wirtschaft. Zu sozialen Kompetenzen gehören die Beratungskompetenz sowie die Kommunikationsfähigkeit. Führungskompetenzen umfassen ethische Verfahren, Vertrauensbildung mit der Kundschaft und Managementfähigkeiten. Die Idee hinter T-förmige Kompetenzen ist, dass Fachleute sowohl über eine breite Palette von allgemeinen Fähigkeiten und Wissen (die horizontale Linie des „T“) als auch über spezifische Fachkenntnisse oder Fähigkeiten (die vertikale Linie des „T“) in einem bestimmten Bereich verfügen sollten. Einige der erworbenen Diplome, die zur Entwicklung von T-förmigen Kompetenzen beitragen, umfassen fachspezifische und anspruchsvolle Themen. Daher gehören zu den entwickelten Kompetenzen die Spezialisierung und das Verständnis von komplexen Systemen.

Die Analyse der angegebenen Diplome und Zertifikate hat ergeben, dass alle registrierte Anlageberater über technische Kompetenzen verfügen, gefolgt von Führungskompetenzen (81%), T-förmigen Kompetenzen (38%) und sozialen Kompetenzen (25%). Diese Reihenfolge ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Das Kompetenzprofil der Schweizer Anlageberater

Fazit: Empfehlungen an die Schweizer Anlageberater

Um zukünftig weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Schweizer Anlageberaterinnen und Anlageberater ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln. In einem Markt, der zunehmend komplexer und dynamischer wird, ist es entscheidend, sich als Finanzdienstleister zu differenzieren. Die geringe Anzahl von Schweizer Anlageberatern mit T-förmigen Kompetenzen zeigt, dass es in dieser Kompetenzgruppe noch Entwicklungsbedarf gibt. Dies bedeutet, dass die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit, die Anpassungsfähigkeit in komplexen Situationen und eine Offenheit für neue Themen und Erfahrungen dazu beitragen können, T-förmige Kompetenzen zu entwickeln und sich von der Konkurrenz abzuheben. Darüber hinaus gewinnen Kompetenzen, die mit relevanten Trends in der Investmentbranche in Verbindung stehen, an Bedeutung. Dazu gehören Kenntnisse im Bereich nachhaltiger Anlagen sowie die Fähigkeit, KI-basierte Tools effektiv zu nutzen und in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Für weitere Informationen zu diesem Thema sehen Sie folgendes YouTube-Video.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

18. März 2024

acrevis und Kaspar& spannen beim Anlegen zusammen: Ein Open-Banking-Beispiel

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Das Mobile Banking hat in der Zwischenzeit für alle Banken eine sehr hohe Bedeutung erlangt. Für kleinere Banken gestaltet es sich jedoch oft schwierig, eine sehr gute Benutzererfahrung mit vielen Funktionen anzubieten. Die meisten Standard-Apps fokussieren auf das «Alltagsbanking». Im Bereich «Anlegen» bieten Apps von kleineren Banken eher weniger Funktionalitäten an, als dies bei grösseren Banken oder einigen Smartphone Banken der Fall ist. Vor diesem Hintergrund und angesichts neuer Chancen durch Open Banking ist die acrevis Bank eine Kooperation mit Kaspar& eingegangen. Mit dem Ansatz von «Wealth Management as a Service» soll die Benutzererfahrung verbessert und das Angebot erweitert werden.

Ausgangslage acrevis

Die acrevis hat derzeit eine eher durchschnittliche Mobile Banking-Standardlösung im Einsatz, welche primär auf Zahlungstransaktionen ausgerichtet ist. Das Thema Anlegen, ein nutzerzentriertes Erlebnis sowie «Gamification-Aspekte» bedient die App nur wenig. Gleichzeitig will acrevis aber auch digital-affine Kundinnen und Kunden mit ihren Lösungen ansprechen.

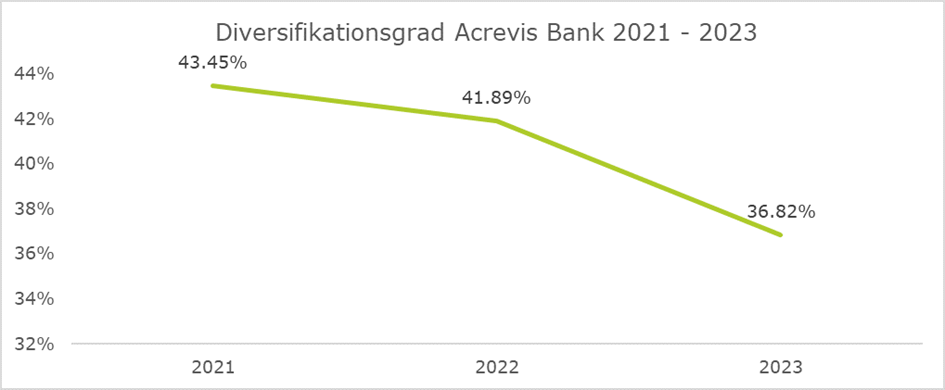

Im Bereich des Anlegens ist die acrevis traditionell stark positioniert. Der Diversifikationsgrad, gemessen mit dem Anteil des zinsindifferenten Geschäfts am Betriebserfolg, ist für eine Regionalbank sehr hoch. In den vergangenen drei Jahren ist dieser Wert zwar von über 43 Prozent auf noch knapp 37 Prozent gesunken (siehe Abbildung 1). Der Grund für diesen abnehmenden Wert liegt aber vor allem im sehr starken Zinsergebnis (bei einem stagnierenden oder leicht rückläufigen Kommissionserfolg).

Abbildung 1: Entwicklung Diversifikationsgrad acrevis 2021-2023 (Quellen: Geschäftsberichte, eigene Berechnungen)

Strategische Überlegungen bei acrevis: Make or Buy?

Angesichts der sich zunehmend verschiebenden Touchpoints hin zum Mobile Banking und dem wachsenden Bedarf, auch im Bereich Anlegen eine stärkere Präsenz auf dem Smartphone zu etablieren, stellte sich die Frage nach dem besten Vorgehen: Soll acrevis eine eigene Lösung entwickeln oder eine Kooperation eingehen? Die Eigenentwicklung wäre zwar aus einer finanziellen Perspektive möglich, jedoch wäre dies für eine kleinere Bank mit rund 153 Vollzeitäquivalenten (per 31.12.23) eine enorme Herausforderung und würde viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen. Daher hat sie sich für eine Kooperation mit Kaspar& entschieden.

Die Ausgangslage bei Kaspar&

Auf der anderen Seite sah sich das St. Galler Startup Kaspar& gezwungen, seine Strategie anzupassen. Zunächst als B2C-Lösung konzipiert, wurde schnell klar, dass das aktuelle B2C-Marktumfeld eine erhebliche und kostspielige Herausforderung darstellt. Der Wettbewerb ist intensiv, die erforderlichen Marketingausgaben hoch, und in der Schweiz gibt es bereits eine beträchtliche Anzahl von Neobanken. Obwohl die Lösung selbst gut funktioniert – die App führt Nutzer erfolgreich in die Welt des Investierens ein und durchschnittlich werden CHF 200 pro Monat angelegt – fehlte es an der erforderlichen Kundenbasis und möglicherweise auch an Investorengeld, um das Geschäftsmodell skalierbar und rentabel zu machen.

Künftig wird Kaspar& seine App weiterentwickeln, um diese als Show- und Entwicklungscase zu nutzen. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, bestimmte Neuerungen vorab zu testen. Der hauptsächliche strategische Fokus von Kaspar& liegt jedoch im B2B-Bereich, wo eine Lösung angestrebt werden soll, die das «TWINT fürs Investieren» darstellt.

Wenn zwei sich (an einer IFZ-Konferenz) treffen: acrevis und Kaspar&

Im Gegensatz zu Kaspar& verfügte acrevis zwar über eine bestehende Kundenbasis, jedoch fehlte es an einer guten App im Bereich der Geldanlage. Eine herkömmliche White-Label-Lösung hätte möglicherweise auch funktioniert, aber sie wäre mit hohen Kosten verbunden gewesen. Dank Open Banking wurde der Entwicklungsprozess und die technologische Umsetzung erheblich vereinfacht.

Die meisten Schnittstellen zwischen Kaspar& und acrevis laufen über die Standardschnittellen von bLink von der SIX. Durch die Verwendung von bLink wurde der Prozess auch kostengünstiger, da nur eine Standard-Schnittstelle verwaltet werden musste. So konnte eine Co-Label-Lösung entwickelt werden, die gegenüber einer «klassischen Whiltelabelling-Lösung» gemäss Aussagen der beiden Beteiligten sowohl die einmaligen als auch die wiederkehrenden Kosten senkt. Zudem erlaubt bLink acrevis weitere Partner (z.B. Bexio oder Klara) vereinfacht aufzuschalten. Die Basis von Multibanking ist damit für Kaspar& und acrevis ebenso gelegt.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Zusammenarbeit zwischen acrevis mit Kaspar& als eine sinnvolle Lösung. Konkret versprechen sich die beiden Firmen durch die Zusammenarbeit die folgenden Vorteile:

- Kaspar& erhält durch die Kooperation mit acrevis Zugang zu einer grösseren Kundengruppe, was neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet.

- acrevis kann durch die Zusammenarbeit ihr Serviceangebot erweitern, eine innovative Lösung bereitstellen und die Benutzererfahrung verbessern.

- Die Kundschaft schliesslich profitiert von einer guten und benutzerfreundlichen Anwendung zu vernünftigen Preisen.

Es ist wichtig anzumerken, dass durch diese Zusammenarbeit das Mobile Banking von acrevis nicht ersetzt, sondern «nur» ergänzt wird. Nun stehen der Kundschaft zwei verschiedene acrevis Mobile Banking App-Lösungen zur Verfügung. Während die klassische App vor allem auf Transaktionen ausgerichtet ist, konzentriert sich die neue App von Kaspar&acrevis hauptsächlich auf das Aufrundungssparen und die Vereinfachung von Anlagezielen («Anlage-App»). Diese Vielfalt könnte für bestimmte Kundinnen und Kunden von acrevis möglicherweise verwirrend sein, da von derselben Bank zwei (oder wenn man die Twint App noch dazu nimmt, drei) verschiedene Apps angeboten werden. Es kann aber auch eine Chance sein, ein unterschiedliches Branding zu etablieren. Der Vertrieb der App – und das Erläutern der Vorteile der zusätzlichen App – soll daher nicht nur, aber auch über die Kundenberaterinnen und Kundenberater erfolgen.

So fliesst das Geld

Die Geldströme zwischen dem FinTech und der Bank sind in etwa wie folgt:

- Kaspar& erhält regelmässige Zahlungen durch eine SaaS Fee, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen. Zudem erhält Kaspar& einen Anteil der Kundengebühren. Die Dienstleistungen von Kaspar& umfassen die Vermögensverwaltung, inklusive First-Level-Support, technische Unterstützung und Wartung über bLink sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lösung. Kaspar& generiert ebenfalls Leads für Kundenberaterinnen und Kundenberater, damit bisher passive Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Anliegen kontaktiert und in weitere Angebote der acrevis überführt werden können (z.B. Hypotheken, Vorsorgeberatung, Säule 3a oder Anlagemandate wie Expert Online).

- Die Interchange Fee, Kartengebühren und Depotgebühren fliessen an acrevis (möglich wäre hier ebenfalls der Einsatz hauseigener Anlageprodukte und Fonds).

Das Ziel von acrevis ist es, nach etwa zwei Jahren die Gewinnschwelle zu erreichen.

Die App

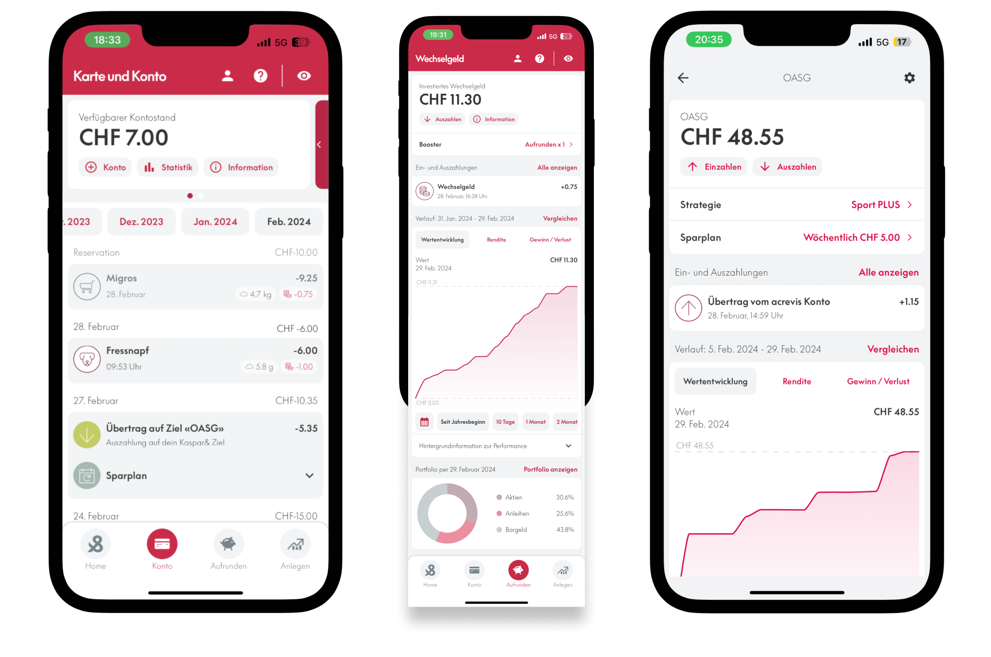

Ähnlich wie bei den einzelnen Twint-Apps, sind beide Brands in der App zu finden («Kaspar&acrevis»). Das Erscheinungsbild orientiert sich jedoch an den (roten) acrevis-Farben (vgl. Abbildung 2). Neben Dienstleistungen rund um das Rundungssparen und Anlegen wird auch eine CO2-Fussabdruck-Analyse angeboten, um das nachhaltige Konsumverhalten zu fördern. Besonders interessant für acrevis ist möglicherweise das Angebot des Fondssparplans in der Kaspar&acrevis App – eine solche Option gab es bisher bei acrevis nämlich nicht.

Für die bestehende Kundschaft von acrevis, die bereits eine Karte, ein Konto und E-Banking nutzen, ist das Onboarding schnell erledigt, da eine erneute Identifikation entfällt. Die acrevis-Kundschaft benötigt für die Nutzung der Kaspar&acrevis-App keine zusätzliche Karte, sondern kann die App mit der «normalen» acrevis-Karte nutzen.

Zu Beginn des Jahres befand sich die Lösung noch im „Friends and Family“-Stadium (mit etwa 100 Testpersonen). Seit dem 15. März 2024 ist sie offiziell live geschaltet.

Abbildung 2: «Look and Feel» der Kaspar&acrevis App

Die acrevis ist der erste Partner von Kaspar&. Kaspar& steht derzeit aber mit zahlreichen weiteren Banken im Gespräch.

Fazit

Das Mobile Banking hat mittlerweile für alle Banken eine enorme Bedeutung erlangt. Insbesondere für kleinere Banken gestaltet sich jedoch die Bereitstellung einer sehr guten Benutzererfahrung und einer qualitativ hochwertigen App oft als Herausforderung. Im Bereich des Anlegens bieten die Apps vieler kleinerer Banken oft nur begrenzte Funktionalitäten und sind weniger ansprechend als diejenigen von grossen Banken oder von gewissen Smartphone Banken.

Angesichts dieser Herausforderungen und neuer Chancen durch Open Banking hat die acrevis Bank mit ihrer Kooperation mit Kaspar& einen spannenden Ansatz im Sinne von „Wealth Management as a Service“ gewählt, um die Benutzererfahrung zu verbessern und ihr Angebot zu erweitern.

Ich sehe eine Herausforderung in diesem Konzept für die acrevis, dass das Mobile Banking von acrevis nicht durch die neue App ersetzt, sondern vielmehr ergänzt wird. Dies könnte für einige Kundinnen und Kunden möglicherweise verwirrend sein, da sie nun plötzlich zwei acrevis-Apps haben und je nach Situation entscheiden müssen, welche sie verwenden sollen. Auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, dass eine eigene App es erlaubt, ein eigenes Branding bzw. ein unterschiedliches Story-Telling aufzubauen. Das Kaspar&acrevis Branding wird beispielsweise dynamischer und jünger daherkommen als das klassische acrevis Branding. Diese Flexibilität könnte mit einer Mobile Banking Integration nicht erreicht werden. Insofern bin ich sehr gespannt, wie sich die Lösung bei der acrevis-Kundschaft durchsetzen wird. Ich gehe derzeit davon aus, dass in den ersten ein bis zwei Jahren etwa 5 bis 10 Prozent der Kundschaft von acrevis dieses Angebot nutzen werden. Die App ist für acrevis auch eine gute Chance, die junge Kundschaft und bisherigen «Nicht-Investoren» an das Thema heranzuführen.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

11. März 2024

Wie denken Bankkunden über Anlegerschutz bei nachhaltigen Vermögensanlagen?

Von Prof. Dr. Manfred Stüttgen, Dr. Tatiana Agnesens, Dr. Urs Blattmann, Dr. Felix Buschor und Joël Ettlin

Im ersten Blog-Beitrag zur Studie «Wie denken Privatinvestoren über den Anlegerschutz durch Banken in der Schweiz?» haben wir festgestellt: Kunden sind mit der Anlageberatung durch ihre Bank zufrieden. Dennoch begrüssen die meisten Investoren gesetzlich verbindliche Vorgaben zum Kundenschutz in der Anlageberatung. In unserem heutigen Blog widmen wir uns dem Bereich der sogenannten «nachhaltigen Anlagen». Seit Beginn 2024 fragen Banken in der Schweiz routinemässig die Nachhaltigkeitspräferenzen von Privatanlegern ab. Bei Bedarf offerieren sie geeignete Anlagelösungen. Eine neue Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung verpflichtet sie dazu. Wie aber beurteilen Bankkunden solche Vorgaben?

Ende 2023 haben wir 456 Privatinvestoren in der Deutschschweiz befragt, wie sie über ausgewählte Aspekte des Anlegerschutzes durch Banken denken:

- Sollen Banken verpflichtet werden, in der Anlageberatung auf Nachhaltigkeit zu achten?

- Wie wichtig sind nachhaltige Anlagen für Privatanleger?

- Wie schätzen diese die Beratungskompetenz von Banken in Sachen Nachhaltigkeit ein?

Die Ergebnisse der Umfrage überraschen: Das Interesse an einer Beratung zu nachhaltigen Vermögensanlagen ist hoch. Eine verbindlich vorgeschriebene Aufklärungspflicht durch Banken hingegen polarisiert. Die Meinungsbildung ist noch im Gange.

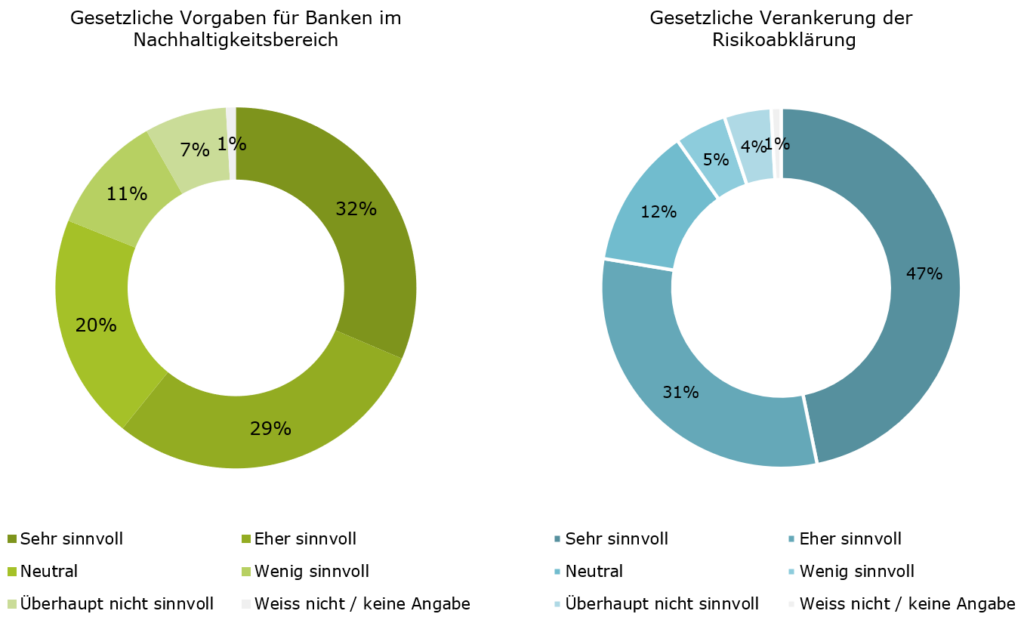

Eine Pflicht für Banken, Kunden zu nachhaltigen Anlagen zu beraten, wird kontrovers beurteilt

Knapp ein Drittel (32%) der befragten Privatinvestoren beurteilen eine Verpflichtung von Banken, auf Nachhaltigkeit in der Anlageberatung zu achten, als «sehr sinnvoll», weitere 29% als «eher sinnvoll». 19% der Befragten hingegen sind kritisch eingestellt, weitere 20% neutral. Zu den Befürwortern verbindlicher Vorgaben für Banken im Nachhaltigkeitsbereich – beispielsweise um potenziellem «Greenwashing» vorzubeugen – zählen mehrheitlich Frauen, Beratungs- und Vermögensverwaltungskunden, Investoren mit einem tiefen Vermögen (bis CHF 100k) sowie Personen im Alter von 60+ Jahren. Skeptisch eingestellt gegenüber einer Pflicht für Banken im Nachhaltigkeitsbereich sind häufiger Männer, Selbstentscheider in der Vermögensanlage, Personen im Alter von 30-39 Jahren sowie 50-59 Jahren. Generell beurteilen Kunden den Sinn einer gesetzlichen Regulierung von Banken im Nachhaltigkeitsbereich zurückhaltender als den Sinn einer Regulierung im Bereich der Risikoabklärung, siehe Abbildung 1.

Gesamthaft wird das Thema «Nachhaltigkeit» beim Anlegen sehr differenziert wahrgenommen: Einerseits wird von Banken als gesellschaftlichen Akteuren eine aktive Rolle im Nachhaltigkeitsbereich erwartet. Andererseits wird auch erkannt, dass viele Fragen im Bereich nachhaltigen Investierens als einem «jungen Thema» noch offen sind, dass Investoren selbst auch in der Pflicht stehen, und dass Banken oder der Regulator diese nicht belehren oder bevormunden sollen.

Abbildung 1: Wie sinnvoll finden Sie es, wenn Banken verpflichtet werden, in der Anlageberatung auf Nachhaltigkeit (links) bzw. auf eine Risikoabklärung (rechts) besonders zu achten?

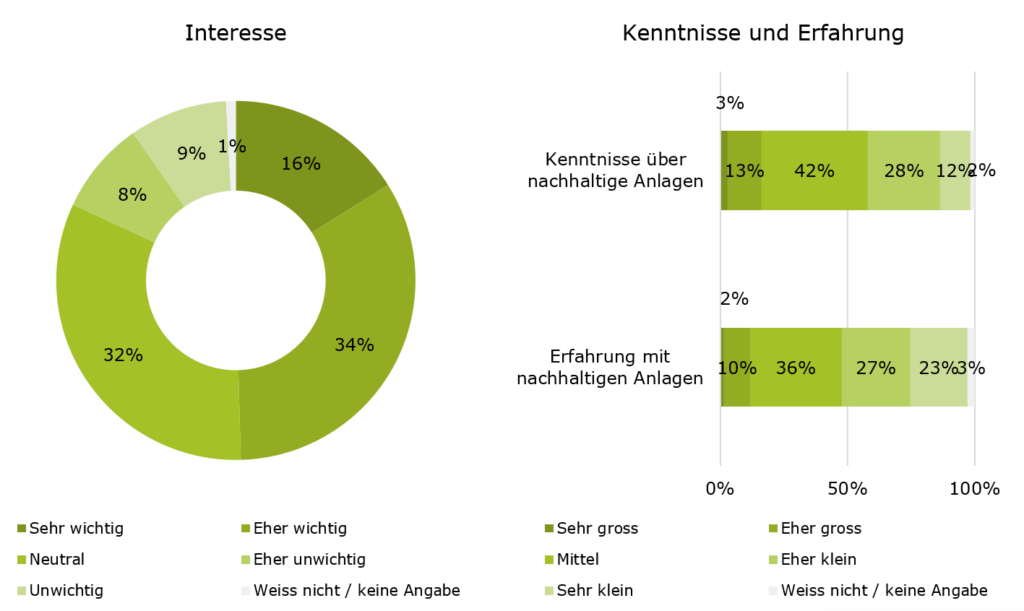

Das Interesse privater Investoren an nachhaltigen Anlagen ist hoch, die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen sind gering

Für etwa die Hälfte der von uns befragten privaten Investoren ist es «eher wichtig» oder «sehr wichtig», nachhaltig zu investieren. Rund ein Drittel ist dem Thema gegenüber «neutral» eingestellt. Nur 17 Prozent beurteilen nachhaltige Investments als «eher unwichtig» oder «unwichtig», siehe Abbildung 2 (links). Ähnliche Ergebnisse wurden auch hier präsentiert.

Innerhalb der Stichprobe gibt es erhebliche Unterschiede: Überdurchschnittlich wichtig ist das Thema für Frauen, für Investoren an der Schwelle zum dritten Lebensabschnitt (Alter 60-69 Jahre) bzw. in jungen Jahren (Alter 20-29) sowie für Beratungs- und Vermögensverwaltungskunden. Die genannten Gruppen legen überdurchschnittlich hohen Wert darauf, dass während der Anlageberatung die Abklärung der Präferenzen in Bezug auf nachhaltiges Anlegen gemacht wird, dass die Anlageziele entsprechend definiert werden, und dass die Informationen zur Nachhaltigkeit einzelner Wertschriften zur Verfügung gestellt und im Depotauszug der Bank dargestellt werden.

Abbildung 2: Wie wichtig ist es für Sie, nachhaltig zu investieren? (links) Wie gross sind Ihre Kenntnisse und Ihre Erfahrung mit nachhaltigen Anlagen? (rechts)

Die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen mit nachhaltigen Anlagen schätzen Privatinvestoren im Durchschnitt als eher gering ein: lediglich 16 Prozent der befragten Investoren halten ihre Kenntnisse für «eher gross» bis «sehr gross». Auch die Erfahrungen mit nachhaltigen Anlagen liegen im Durchschnitt sehr tief, siehe Abbildung 2 (rechts). Die Kenntnisse und Erfahrungen mit nachhaltigen Anlagen sind unabhängig von Geschlecht, Alter oder Anlagetyp, sie steigen allerdings tendenziell mit wachsendem Bankvermögen. Generell wird eine verbesserte Aufklärung zu nachhaltigen Anlagen von Banken gewünscht. Nach Meinung der Investoren erfüllen Banken diese Erwartung gegenwärtig noch nicht genügend.

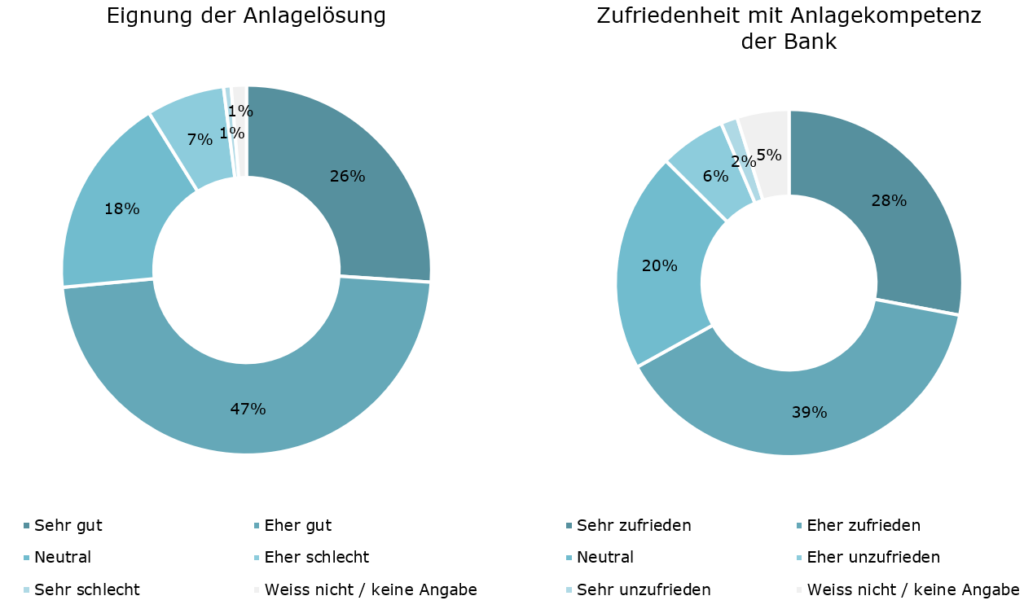

Die Beratungskompetenz der Banken zu nachhaltigen Anlagen kann verbessert werden

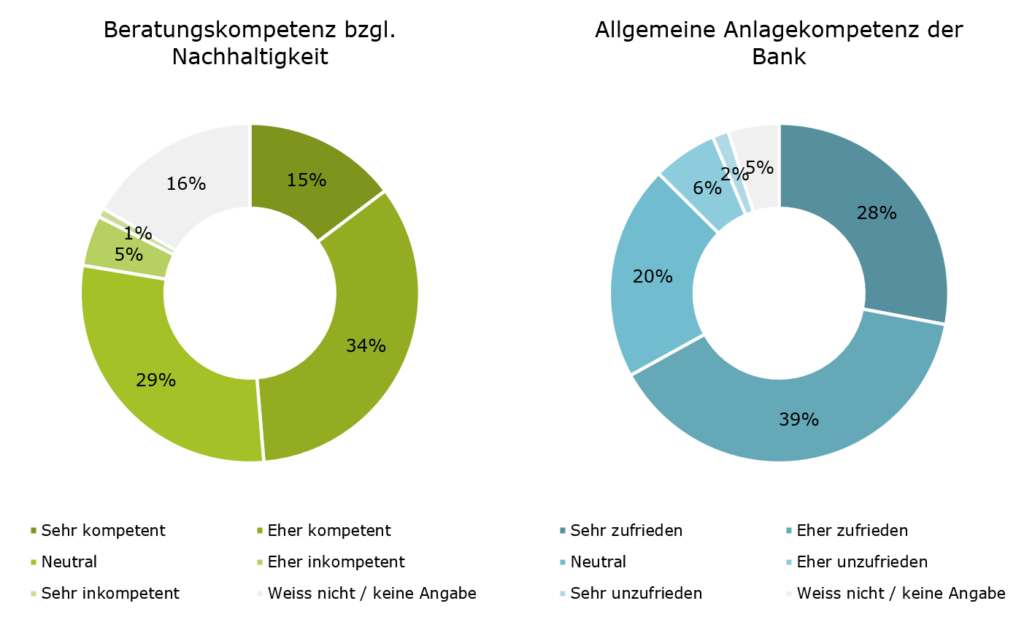

15% der Investoren beurteilen die Beratung bei nachhaltigen Anlagen als «sehr kompetent», weitere 34% als «eher kompetent», siehe Abbildung 3 (links). 29% der Investoren hingegen bewerten die Beratungskompetenz der Banken in Nachhaltigkeitsthemen als «neutral». Zudem herrscht eine hohe Unsicherheit: 16 Prozent der Anleger antworten auf die Frage nach der Beratungskompetenz in Sachen Nachhaltigkeit mit «weiss nicht/keine Angabe». Absolut betrachtet beurteilen Investoren die Nachhaltigkeitsexpertise von Banken sehr reserviert – dies fällt insbesondere im Vergleich zur mehrheitlich positiven Beurteilung der Anlagekompetenz von Banken im klassischen Anlagebereich auf, siehe Abbildung 3 (rechts). Zwar registrieren die Anleger den bereits vorhandenen (Aufklärungs-)Beitrag von Banken zu nachhaltigen Anlagen positiv. Trotzdem wünschen sie sich eine vermehrte und verbesserte Aufklärung und Unterstützung zum nachhaltigen Anlegen. Diese könne und solle auch digital unterstützt werden.

Abbildung 3: Wie beurteilen Sie die Beratungskompetenz Ihrer Bank in Bezug auf nachhaltige Anlagen? (links) Wie zufrieden sind Sie mit der Anlagekompetenz Ihrer Bank? (rechts)

Fazit

Banken in der Schweiz erheben immer systematischer die Nachhaltigkeitsvorlieben von Investoren und bieten bei Bedarf entsprechende Anlagelösungen an. Dies entspricht nicht nur den selbstregulatorischen Vorgaben der Schweizerischen Bankiervereinigung, sondern auch einem hohen Interesse privater Investoren an nachhaltigem Anlegen. Weil die Kenntnisse und Erfahrungen von Privatanlegern zu diesem Thema aber noch gering und die Erwartungen hoch sind, eröffnet sich für Banken eine Chance zur Differenzierung. Eine gleichhohe Beratungsqualität im Nachhaltigkeitsbereich wie in der konventionellen Anlageberatung wäre sowohl aus Sicht von Kunden als auch aus Sicht von Banken wünschenswert.

Möchten Sie das Thema vertiefen? Dann nehmen Sie am Webinar «Wie denken Privatinvestoren über den Anlegerschutz durch Schweizer Banken?» vom 10. April 12:00-12:45 teil, hier geht’s zur Anmeldung (Link).

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

7. März 2024

FinTech in der Schweiz: Wachstum trotz rückläufiger Finanzierungsaktivitäten

Von Prof. Dr. Thomas Ankenbrand und Dr. Denis Bieri

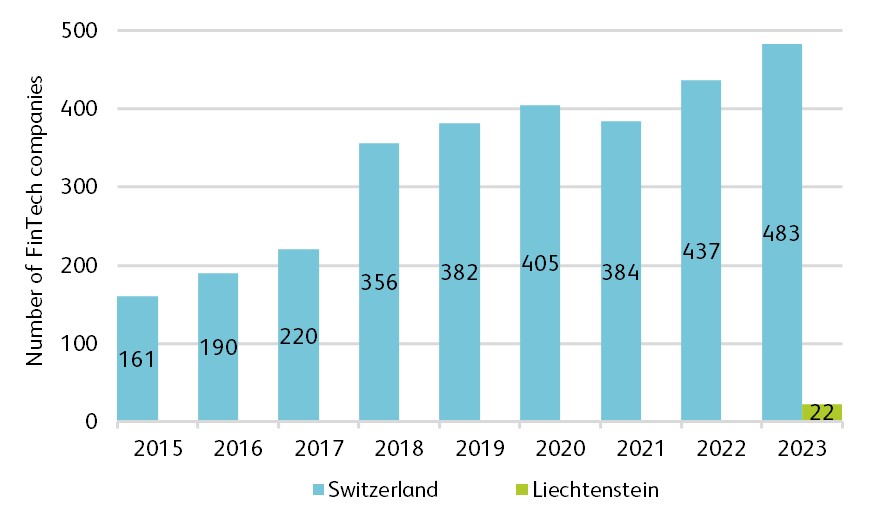

Die Schweizer FinTech-Branche hat 2023 einen neuen Rekord aufgestellt. Die Anzahl der Unternehmen stieg von 437 auf 483. Neben dem Wachstum des Sektors zeigen sich aber auch gewisse Abkühlungstendenzen, wie beispielsweise im Bereich des investierten Wagniskapitalvolumens. Diese und weitere Erkenntnisse zum FinTech-Markt gibt die diesjährige Ausgabe der IFZ FinTech-Studie der Hochschule Luzern.

Hier geht es direkt zum Download der Studie.

Im Jahr 2023 verzeichnete der Schweizer FinTech-Sektor ein Rekordjahr hinsichtlich der Anzahl aktiver Unternehmen. Das entsprechende jährliche Wachstum betrug 11 Prozent, und die Gesamtzahl erreicht bis Ende 2023 ein total von 483 Unternehmen. Im Vergleich zum Jahr 2015 hat sich die Grösse des Sektors sogar verdreifacht. Eine erstmalige Bestandsaufnahme zeigt zudem, dass Liechtenstein 22 FinTech-Unternehmen beheimatet (siehe Abbildung 1). Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Unternehmen, die vergleichsweise innovativere Technologien in den Bereichen Analytik, Big Data, künstliche Intelligenz und Distributed-Ledger-Technologie anbieten, am stärksten gestiegen.

Abbildung 1: Übersicht über den Schweizer und Liechtensteiner FinTech Sektor

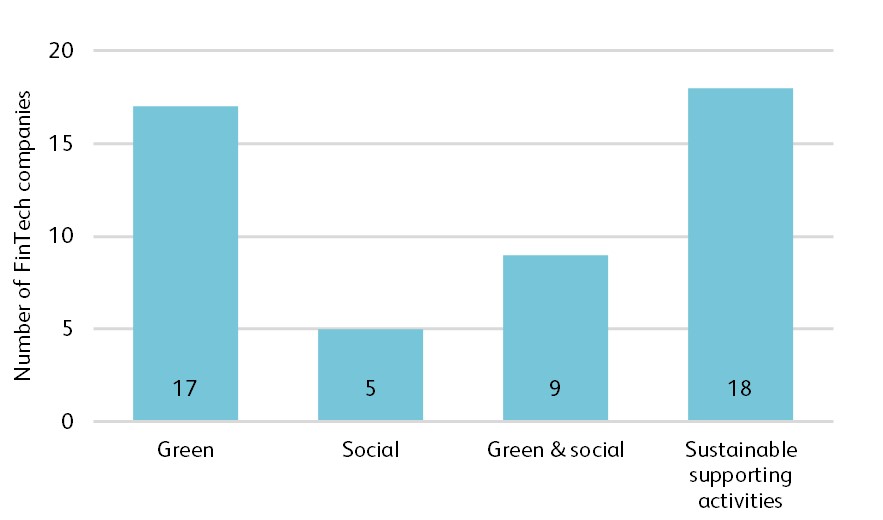

«Sustainable FinTech» ist im Aufwind

Auch wenn per Ende 2023 nur etwa 10 Prozent aller Unternehmen im Schweizer FinTech-Sektor als FinTech-Unternehmen mit strategischem Nachhaltigkeitsfokus galten, ist die Anzahl der entsprechenden Unternehmen mit 50 Prozent im letzten Jahr wesentlich stärker gewachsen als jene des gesamten FinTech-Sektors. Die Mehrheit der nachhaltigen FinTech-Unternehmen bieten Lösungen zur Verbesserung des Entscheidungsprozesses, indem sie Daten und analytische Erkenntnisse für eine Nachhaltigkeitsbeurteilung für den Finanzsektor bereitstellen («Sustainable supporting activities») oder darauf abzielen, real eine positive Auswirkung auf die Umwelt zu haben («Green»). FinTech Unternehmen mit einem reinen Fokus auf die Verbesserung sozialer Anliegen, gibt es vergleichsweise wenige (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Anzahl der nachhaltigen FinTech-Unternehmen nach Nachhaltigkeitsschwerpunkten

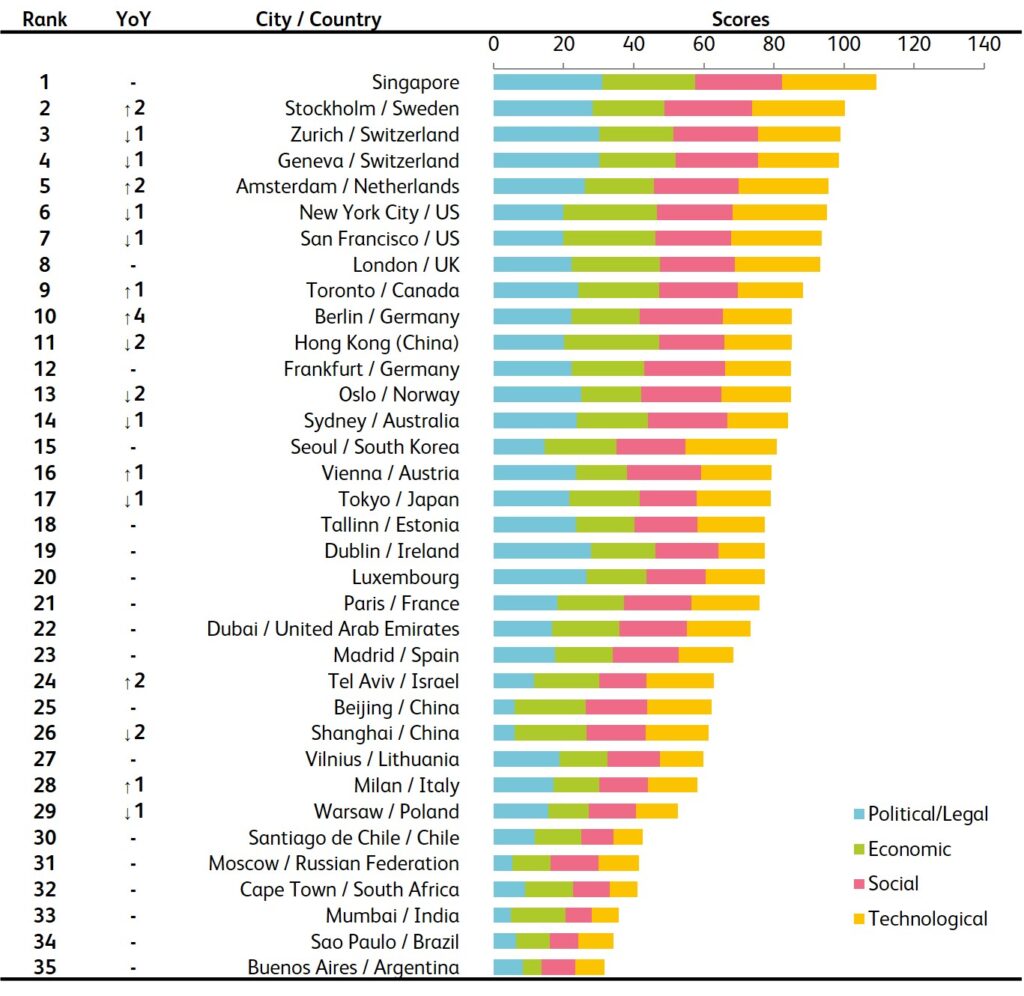

Die Attraktivität der Schweiz für FinTech-Unternehmen nimmt im Vergleich zu anderen Standorten ab

Trotz des Wachstums im lokalen FinTech-Sektor zeigen Analysen der Umweltfaktoren verschiedener internationaler Standorte, dass die Schweizer Städte Zürich und Genf relativ an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Dies spiegelt sich konkret im FinTech-Hub-Ranking wider, in dem Zürich und Genf in diesem Jahr ihre Plätze hinter Singapur an Stockholm verloren haben (siehe Abbildung 3). Die Platzierungen auf Rang 3 und 4 zeigen im Grundsatz, dass die Rahmenbedingungen für FinTech in der Schweiz günstig sind. Die in der Studie getätigte Auswertung zeigt jedoch, dass sich andere führende internationale FinTech-Standorte wie Amsterdam im letzten Jahr an die Attraktivität der Schweiz angenähert haben.

Abbildung 3: FinTech Hub Ranking

Die Regulierung von künstlicher Intelligenz bietet die Möglichkeit, einen weiteren Standortvorteil zu schaffen

Obwohl die Schweiz international eine relativ gute Position in Bezug auf die Regulierungsqualität hat, ist eine dynamische Anpassung an neue technologische Entwicklungen für den lokalen FinTech-Sektor von grosser Bedeutung. Mit dem Aufkommen von grossen Sprachmodellen («large language models» auf English) wie OpenAI’s ChatGPT und deren Potenzial für den Finanzsektor könnte eine klare und pragmatische Regulierung dieser und anderer Konzepte im Bereich der künstlichen Intelligenz einen weiteren Wachstumstreiber für die Schweiz darstellen.

Venture Capital Aktivitäten haben sich abgekühlt

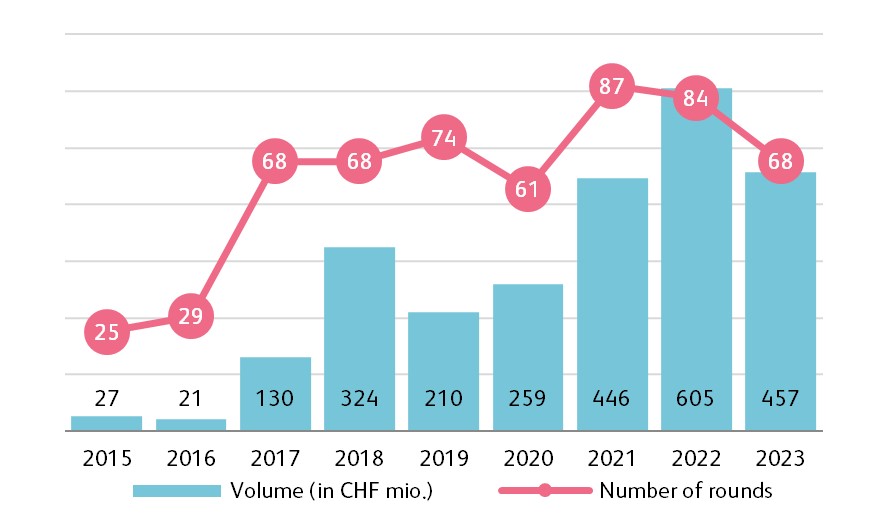

Im Jahr 2023 sammelte der Schweizer FinTech-Sektor in 68 Finanzierungsrunden 457 Millionen Schweizer Franken, verglichen mit 84 Runden und einem Gesamtvolumen von 605 Millionen Schweizer Franken im Vorjahr (siehe Abbildung 4). Dies markiert einen Rückgang sowohl in der Anzahl der Transaktionen als auch im Finanzierungsvolumen. Zudem ist für das Jahr 2023 im globalen FinTech Sektor auch ein Rückgang bei Desinvestitionsstrategien wie Unternehmensverkäufen und Börsengängen zu beobachten. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dies eine strukturelle Verlangsamung ist oder ob sie durch einen vorübergehenden Zinseffekt getrieben wird.

Abbildung 4: Venture Capital Aktivität im Schweizer FinTech Sektor

Die Börsenperformance global gelisteter FinTech-Unternehmen war durchzogen

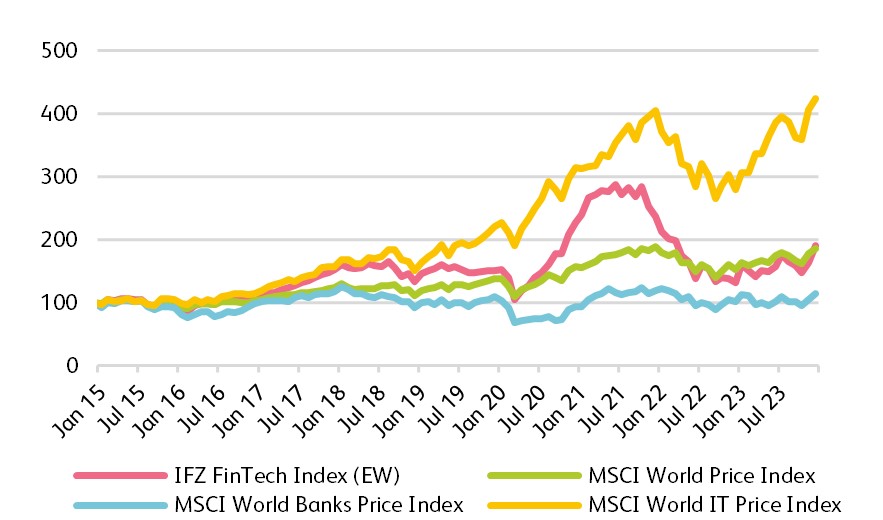

Obwohl global gelistete FinTech-Unternehmen seit 2015 und insbesondere auch im Jahr 2023 aus reiner Renditeperspektive leicht besser abgeschnitten haben als der allgemeine Aktienmarkt (siehe Abbildung 5), war ihre risikobereinigte Performance aufgrund der höheren Renditefluktuation geringer. Eine genauere Analyse zeigt, dass der FinTech-Sektor in Bezug auf sein Risiko-Rendite-Profil zwischen den beiden Sektoren, in deren Schnittstelle er sich bewegt, positioniert ist. Seine risikoadjustierte Performance neigt dabei stärker in Richtung des Bankensektors, im Kontrast zur deutlich höheren Börsenperformance des IT-Sektors während des beobachteten Zeitraums.

Abbildung 5: Entwicklung des «IFZ FinTech Index» und ausgewählter Benchmarks

Das technologische Potenzial im Finanzsektor ist noch nicht ausgeschöpft

Obwohl FinTech sich von einem Nischenmarkt zu einem bedeutenden Anbieter von Innovationen für traditionelle Finanzdienstleister entwickelt hat, eröffnen neue technologische Konzepte immer weiteres Potenzial zur Optimierung der Finanzwertschöpfungskette. Lösungen für die nahtlose Integration von Finanzdienstleistungen in verschiedene Anwendungsbereiche („Embedded Finance“) wurden zum Beispiel bereits in einzelnen Fällen innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche implementiert. Andere neue Technologien wie grosse Sprachmodelle bieten zwar weiteres Effizienzpotential, die Adoption ist bisher aber eher tief, möglicherweise auch aufgrund begrenzter Kundenakzeptanz.

Was ist FinTech?

FinTech ist die Abkürzung für Finanztechnologie und umschreibt technologiebasierte Lösungen für innovative digitale Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in der Finanzbranche. FinTech-Lösungen verbessern, ergänzen oder ersetzen bestehende Finanzdienstleistungen. Beispiele für FinTech-Lösungen sind mobile Bezahl-Apps, Robo-Advisors oder auch Börsen für Crypto Assets.

IFZ FinTech Study 2024

Die Hochschule Luzern publiziert jedes Jahr die «IFZ FinTech Study». Die Studie bietet bereits zum neunten Mal eine umfassende Übersicht zum Schweizer FinTech-Sektor. Die Studie wurde durch die Unterstützung von e.foresight, Finnova, Inventx, SIX, Swiss Bankers Prepaid Services, Swiss Fintech Innovations, und der Zürcher Kantonalbank ermöglicht. Hier können Sie die Studie herunterladen.

Sponsoren

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

4. März 2024

Sind Bankkundinnen und -kunden mit der Anlageberatung ihrer Bank zufrieden?

Von Manfred Stüttgen, Tatiana Agnesens, Urs Blattmann, Felix Buschor und Joël Ettlin

Im Nachgang zur Finanzkrise wurde der Ruf laut, den Anlegerschutz privater Investorinnen und Investoren gesetzlich zu verankern. Anfangs 2020 trat das Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in Kraft, seit 2022 ist es von den Banken umgesetzt. Im Zentrum steht eine verbindliche Risikoabklärung im Rahmen der Anlageberatung. Doch wie denken Bankenkundinnen und -kunden heute über die Anlageberatung sowie über den Nutzen gesetzlicher Vorgaben zum Anlegerschutz? Dieser Frage gehen wir in unserer neuesten Studie nach.

Ende 2023 hat das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 456 Privatinvestorinnen und -investoren in der Deutschschweiz befragt, wie sie über ausgewählte Aspekte des Anlegerschutzes durch Banken denken:

- Wie gut ist die Anlagelösung mit den finanziellen Verhältnissen der Kundinnen und Kunden abgestimmt?

- Wie zufrieden sind diese mit der Anlagekompetenz ihrer Bank?

- Wie sinnvoll wird die gesetzliche Verpflichtung der Banken zur Risikoabklärung als Teil der Anlageberatung gesehen?

Die Antworten zeichnen ein klares Bild: Die Bankkundschaft ist mit der Anlageberatung durch ihre Bank zufrieden. Dennoch begrüssen Privatinvestorinnen und -investoren zugleich gesetzlich verbindliche Vorgaben zum Kundenschutz in der Anlageberatung.

Anlagelösungen sind gut auf die Bedürfnisse der Investorinnen und Investoren abgestimmt

Fast drei Viertel der befragten Investorinnen und Investoren beurteilen ihre Anlagelösung als «eher gut» oder «sehr gut» auf ihre finanziellen Bedürfnisse abgestimmt, siehe Abbildung 1 (links). Eine Detailanalyse zeigt, dass Frauen ihre Anlagelösung häufiger als für ihre Situation geeignet beurteilen als Männer. Die Einschätzung der Eignung einer Anlagelösung variiert auch mit dem Anlagevermögen. Für Anlegerinnen und Anleger mit einem höheren Vermögen ist ihre Anlagelösung tendenziell besser auf ihre Bedürfnisse abgestimmt als für jene mit einem tieferen Vermögen. Andererseits: ob die Anlagelösung für die eigenen finanziellen Verhältnisse als geeignet beurteilt wird, ist unabhängig vom Alter der befragten Investorinnen und Investoren sowie unabhängig vom Anlagetyp (Selbstentscheider, Beratungskunde, Vermögensverwaltungskunde)[1].

Dementsprechend schreiben Anlegerinnen und Anleger ihrer Bank mehrheitlich eine hohe Anlagekompetenz zu. Zwei Drittel der befragten Investorinnen und Investoren sind mit der Anlagekompetenz ihrer Bank zufrieden, siehe Abbildung 1 (rechts). Frauen sind mit der Anlagekompetenz ihrer Bank zufriedener als Männer. Und Beratungskunden schätzen die Anlagekompetenz ihrer Bank deutlich höher ein als Selbstentscheider oder Vermögensverwaltungskunden (VV-Kunden).

Abbildung 1: Wie gut ist Ihre aktuelle Anlagelösung mit Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihrem Anlagehorizont und Ihren Anlagezwecken abgestimmt? (links) Wie zufrieden sind Sie mit der Anlagekompetenz Ihrer Bank? (rechts)

Worin liegen die Gründe für die hohe Zufriedenheit?

- Investorinnen und Investoren schätzen es, dass die Anlagelösung im Verlaufe eines umfassenden Anlagegesprächs massgeschneidert festgelegt wird. Die Anlagestrategie ist das Ergebnis eines informierten Entscheides und wird auf solider Datengrundlage durch die Kundin oder den Kunden getroffen. Darum stehen die Anlegerinnen und Anleger auch in Zeiten eines schwierigen Börsenumfelds hinter ihrer Anlagelösung.

- Investorinnen oder Investoren schätzen die Anlagekompetenz ihrer Bank umso höher ein, je häufiger sie sich von ihr ein Bild machen können. Beratungskunden schreiben ihrer Bank dementsprechend eine höhere Anlagekompetenz zu. Sie haben mehr anlagenbezogene Berührungspunkte als Kundinnen und Kunden, die sich für einen anderen Anlagetyp entschieden haben.

- Mit der Anlagekompetenz ihrer Bank weniger zufrieden als die Beratungskunden sind die VV-Kunden. Diese haben in der Regel nicht nur weniger Kontaktpunkte als die Beratungskunden, ihnen erscheint die konkrete Umsetzung der Anlagestrategie oft auch als intransparent. Sie erkennen, dass das Portfoliomanagement in der Regel nicht vom Berater selbst, sondern innerhalb der Bank zentral durchgeführt wird. Für sie ist es deshalb wichtig, dass der Berater in der Lage ist, ihre Interessen gegenüber bankinternen Spezialisten möglichst gut zu vertreten.

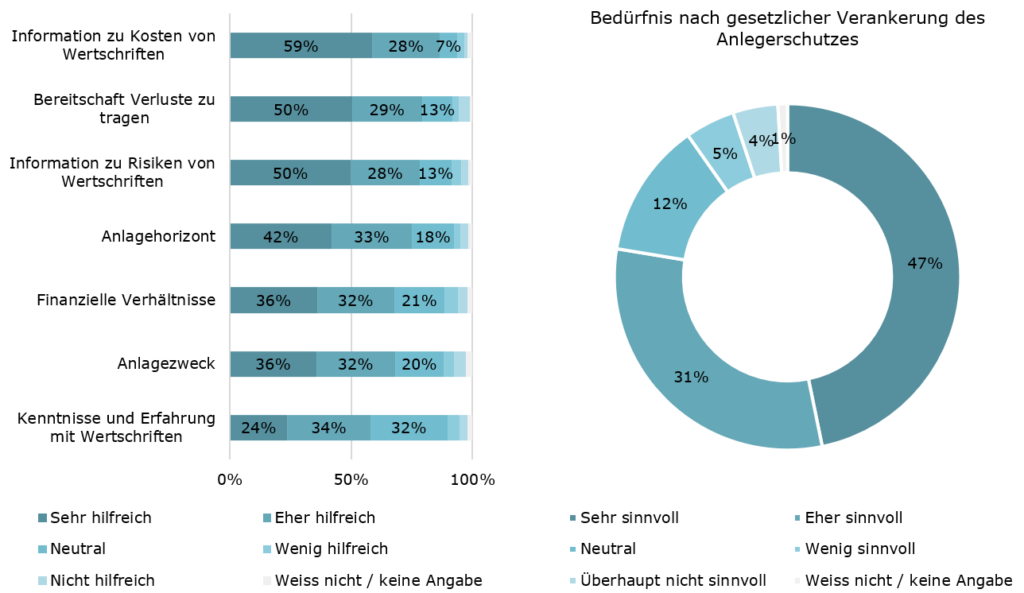

Verbindliche Vorgaben für die Anlageberatung stärken das Vertrauen in die Banken

Obwohl die Privatinvestorinnen und -investoren mehrheitlich mit der Anlageberatung durch Banken zufrieden sind, befürworten sie überwiegend eine gesetzliche Fundierung des Anlegerschutzes, wie er im FIDLEG normiert wird: Im FIDLEG sind verschiedene Informations- und Abklärungspflichten enthalten, die Banken als Teil einer Anlageberatung zu erfüllen haben. Jede dieser Pflichten wird von deutlich mehr als der Hälfte der Privatinvestorinnen und -investoren als «sehr hilfreich» oder «eher hilfreich» beurteilt, siehe Abbildung 2 (links). Bei Frauen sowie Beratungs- und VV-Kunden ist der Wunsch nach einem Anlegerschutz besonders ausgeprägt. Ebenfalls ein erhöhtes Bedürfnis besteht in drei Altersgruppen:

- Investorinnen und Investoren in jungen Jahren (von 20 bis 29),

- Investorinnen und Investoren in der Mitte des Lebens (von 40 bis 49),

- Investorinnen und Investoren an der Schwelle zum dritten Lebensabschnitt (von 60 bis 69).

Aufgrund dieser Ergebnisse ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es fast 80 Prozent der befragten Personen begrüssen, wenn die Banken in der Anlageberatung auf eine Risikoabklärung verpflichtet werden, siehe Abbildung 2 (rechts). Besonders gross ist die Zustimmung bei Frauen, jenen Anlegerinnen und Anlegern, die an der Schwelle zum dritten Lebensabschnitt stehen, weniger vermögenden Investorinnen und Investoren sowie bei Beratungs- und VV-Kunden.

Abbildung 2: Wie hilfreich erachten Sie es, wenn die folgenden Punkte mit der Anlageberaterin oder dem Anlageberater besprochen und dokumentiert werden? (links) Wie sinnvoll finden Sie es, wenn Banken verpflichtet werden, in der Anlageberatung auf eine Risikoabklärung besonders zu achten? (rechts)

Was sind mögliche Gründe für die breite Zustimmung zur verbindlichen Regelung des Anlegerschutzes?

- Investorinnen und Investoren, die sich aufgrund geringer Kenntnisse und Erfahrungen unsicher und der Bank ausgeliefert fühlen, gibt der Anlegerschutz Sicherheit, dass die Bank in ihrem Interesse handelt.

- Investorinnen und Investoren schätzen den Anlegerschutz in seiner heutigen Form aber auch deshalb, weil sie sich dadurch kaum eingeschränkt fühlen. Als Selbstentscheider können sie nämlich die Einschränkungen des Anlegerschutzes jederzeit reduzieren.

- Beratungs- und VV-Kunden hingegen entscheiden sich bewusst für eine kostenpflichtige Beratung durch die Bank. Sie wollen deshalb sicher sein, dass diese eine gewisse Mindestqualität aufweist. Sie begrüssen den Anlegerschutz als Qualitätsgarantie.

- Einige Investorinnen, bzw. Investoren schätzen den Anlegerschutz vor allem in solchen Lebensphasen, in denen sie sich üblicherweise Gedanken über den nächsten Lebensabschnitt machen. In diesen Lebensphasen besteht ein stärkeres Bedürfnis nach einer umfassenden und persönlichen Anlageberatung und damit verbunden auch die Gewähr für einen gewissen Professionalitätsstandard.

- Schliesslich gibt eine gesetzliche Regelung den Investoren «ein besseres Gefühl»: Sie sichert verlässlich die Interessenkongruenz zwischen Bank und Investorinnen bzw. Investoren und stärkt via verbindliche Vorgaben das Anlegervertrauen in die Bank.

Fazit

Eine Anlageberatung, die sich entlang verbindlicher Vorgaben vertieft mit den Anlagezielen, der Risikofähigkeit und dem Anlagehorizont der Kundinnen und Kunden auseinandersetzt, führt nicht nur zu einer Anlagelösung, die auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist. Sie steigert auch das Vertrauen in die Bank, die Identifikation mit der gewählten Anlagelösung und trägt zu «einem guten Gefühl» bei. Folgt aus dieser Erkenntnis, dass Privatinvestorinnen und -investoren einen gesetzlich regulierten Anlageschutz auch im Bereich der sogenannten «nachhaltigen Anlagen» mehrheitlich befürworten würden? Diese Frage beantworten wir in unserem nächsten Blog-Beitrag.

Möchten Sie das Thema vertiefen? Dann nehmen Sie am Webinar «Wie denken Privatinvestoren über den Anlegerschutz durch Schweizer Banken?» vom 10. April 12:00-12:45 teil, hier geht’s zur Anmeldung (Link).

Und noch für Kurzentschlossene: Die Schweizer FinTech-Branche hat 2023 einen neuen Rekord aufgestellt. Neben dem Wachstum des Sektors zeigen sich aber auch gewisse Abkühlungstendenzen. Die Details erfahren Sie an der IFZ FinTech Konferenz vom 7. März. https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/agenda/veranstaltungen/2024/03/07/ifz-fintech-konferenz/

[1] Selbstentscheider treffen den Anlageentscheid selbständig und unabhängig von der Bank. Die Bank führt lediglich den Auftrag aus.

Beratungskunden holen persönliche Empfehlungen bei der Bank ein, treffen den Anlageentscheid danach aber selbst.

Vermögensverwaltungskunden (VV-Kunden) delegieren den Anlageentscheid vollständig an die Bank.

Kommentare

1 Kommentare

Ralph Kleeb

4. März 2024

falsche Titelaussage: "Anlagelösungen sind gut auf die Bedürfnisse abgestimmt" widerspricht den Erfahrungen aus meiner täglichen Arbeit. Die empfohlenen Lösungen sind oft marketing-/margengetrieben und decken die Kundenbedürfnisse nur unzureichend ab. Durch die "Sales-Schulung", welche die Berater durchlaufen, kommt des den meistern Kunden so vor, dass die Beratung gut und individuell erfolgt. Die Studie hat nur dieses Sentiment ermittelt, nicht jedoch die Qualität der Beratung.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

26. Februar 2024

Abschaffung von Kontoführungsgebühren – merkt es die Kundschaft überhaupt?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Dr. Reto Rey und Dr. Men-Andri Benz

Die Preise für Bankdienstleistungen sind in den letzten zwanzig Jahren wesentlich stärker gestiegen als das allgemeine Preisniveau. Ein Hauptgrund hierfür war das Negativzinsumfeld, das zu einer Verengung der Zinsmarge bei den Banken führte und gewisse Banken dazu veranlasst hat, ihre Preispolitik in anderen Bereichen anzupassen. Durch die seit 2022 gestiegenen Leitzinsen und wohl auch durch den Erfolg von Smartphone Banken haben erste traditionelle Banken die Kontoführungsgebühren abgeschafft. Dies sollte die Kundschaft erfreuen. Aber wissen die Kundinnen und Kunden überhaupt, wie hoch die Kontoführungsgebühren sind? Wie oft informieren sie sich über diese Kosten? Und bei welchen Bankengruppen hat die Kundschaft die genaueste Kenntnis über ihre Kosten? Um dies zu überprüfen, haben wir gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Simon-Kucher das Preisbewusstsein von knapp 1’500 Personen in der Schweiz abgefragt. Die wichtigsten Erkenntnisse zeigen wir im nachfolgenden Blog.

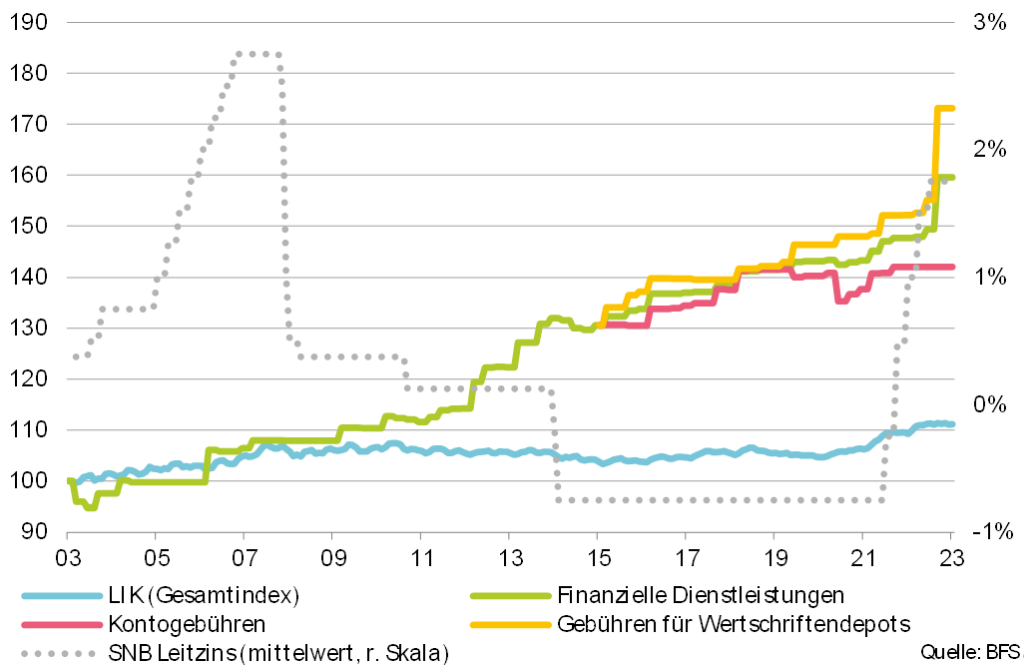

Die Inflation in der Schweiz, gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), war in den letzten 20 Jahren sehr tief (durchschnittlich rund 0.5% pro Jahr). Das bedeutet, dass die Preise über den gesamten Warenkorb hinweg etwa um 11% höher sind als Ende 2003. Im Gegensatz dazu sind die Kosten für Finanzdienstleistungen im selben Zeitraum um 60% gestiegen (vgl. Abbildung 1).[1]

Abbildung 1: Entwicklung der Preise in den vergangenen 20 Jahren

Abschaffung von Kontoführungsgebühren – merken es die Kunden?

Die Bankgebühren sind vor allem in den vergangenen 17 Jahren deutlich angestiegen. Lange Zeit wurde diese Entwicklung nur am Rande thematisiert. Doch mit dem Eintritt von Smartphone-Banken, die eine kostenlose Kontoführung (meist zusammen mit einer Zahlungskarte) anbieten, ist das Thema zunehmend in den Fokus gerückt. Besonders mediale Aufmerksamkeit erhielten die Kontoführungsgebühren, als die Zürcher Kantonalbank ankündigte, ab dem 1. Januar 2024 die Jahresgebühren für Privatkonten und Debitkarten abzuschaffen. Bereits zuvor hatte die Aargauische Kantonalbank ab 1. April 2023 sämtliche Kontoführungsgebühren und Buchungsspesen auf Privat- und Firmenkonti gestrichen. In der Zwischenzeit haben auch die St. Galler Kantonalbank oder die Thurgauer Kantonalbank bekanntgegeben, dass sie diese Gebühren per April 2024 abschaffen werden. Was bei Smartphone-Banken wie Revolut, Yuh oder Neon bereits Standard ist, übernehmen nun also auch die ersten traditionellen Banken. [2]

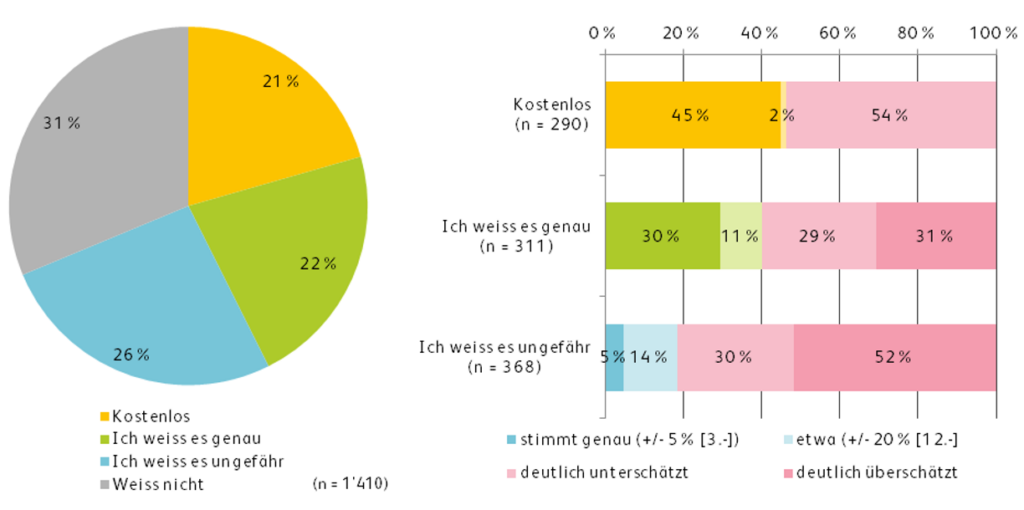

Im Rahmen unserer empirischen Untersuchung wollten wir daher eruieren, wie wichtig die Höhe der Kontoführungsgebühren für die Bankkundschaft überhaupt ist und ob sie sich dieser Kosten bewusst sind. Zu diesem Zweck wurden zwischen dem 25. August und dem 7. September 2023 insgesamt 1’410 Personen mittels einer Online-Umfrage befragt. Die Stichprobe umfasst die internetnutzende Bevölkerung in der Deutschschweiz, der Westschweiz und dem Tessin im Alter von 18 bis 75 Jahren. Es wurde eine Quotensteuerung angewendet in Bezug auf Alter, Geschlecht und Sprachregion, damit ein möglichst repräsentatives Bild der aktuellen und potenziellen Kundschaft von Retailbanken gezeichnet werden kann.

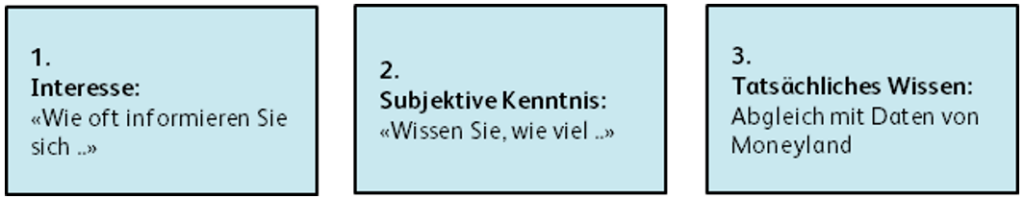

Unsere Erhebungsmethode

Für die Analyse der Preise von Basisdienstleistungen bei der Hauptbank (Konto und Zahlungskarte) wurde ein dreistufiges Verfahren angewendet (vgl. Abbildung 2). In der ersten Stufe wurde gefragt, wie oft sich die Befragten über diese Konditionen informieren. Anschliessend wurde das subjektive Wissen über die Konditionen erfasst. Die Umfrageteilnehmenden wurden gefragt, ob sie die Konditionen genau, ungefähr oder überhaupt nicht kennen. Im dritten Schritt wurden die Preise in Franken pro Jahr abgefragt und diese Informationen mit den aktuellen Konditionen verglichen, basierend auf den zuvor erhobenen Daten zu den Bank- und Kontoverbindungen. Hierbei wurde ein Datensatz verwendet, der von Moneyland zur Verfügung gestellt wurde (Stand: Anfang August 2023, übereinstimmend mit Umfragezeitraum).

Abbildung 2: Schema der Erhebung

Wenig Interesse an einem Preisvergleich

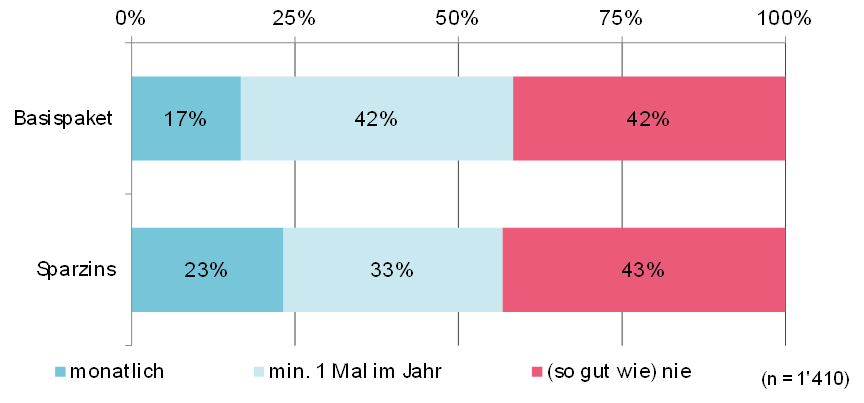

Als erstes haben wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage zu ihrem Informationsverhalten befragt («Wie oft informieren Sie sich über Preise im Basisbereich (Kontoführungskosten, Kartengebühren) von Banken und vergleichen diese?»). Über 40 Prozent gab an, sich nie, oder so gut wie nie über die Kosten ihres Basispakets zu informieren. 17 Prozent der Befragten gaben an, diese Preise monatlich zu vergleichen. Eine weitere 42-prozentige Gruppe gab an, dies sporadisch zu tun, mindestens einmal im Jahr (vgl. Abbildung 3).

Bei der Betrachtung der demografischen Merkmale zeigt sich das folgende Bild: Männer, Angehörige der Generation Y, Personen mit Hochschulabschluss, sowie Personen mit höherem Vermögen und Einkommen informieren sich häufiger über die entsprechenden Kontoführungskosten oder Kartengebühren im Vergleich zu anderen Personen. Das geringe Interesse von Personen mit tieferen Einkommen und Vermögen überrascht etwas, da die jährlichen Kosten für Basispakete oft deutlich über CHF 100 liegen.

Abbildung 3: Informationsverhalten bezüglich der Kosten des Basispakets im Vergleich zu Sparzinsen

So viele Schweizerinnen und Schweizer denken, dass sie die Preise kennen…

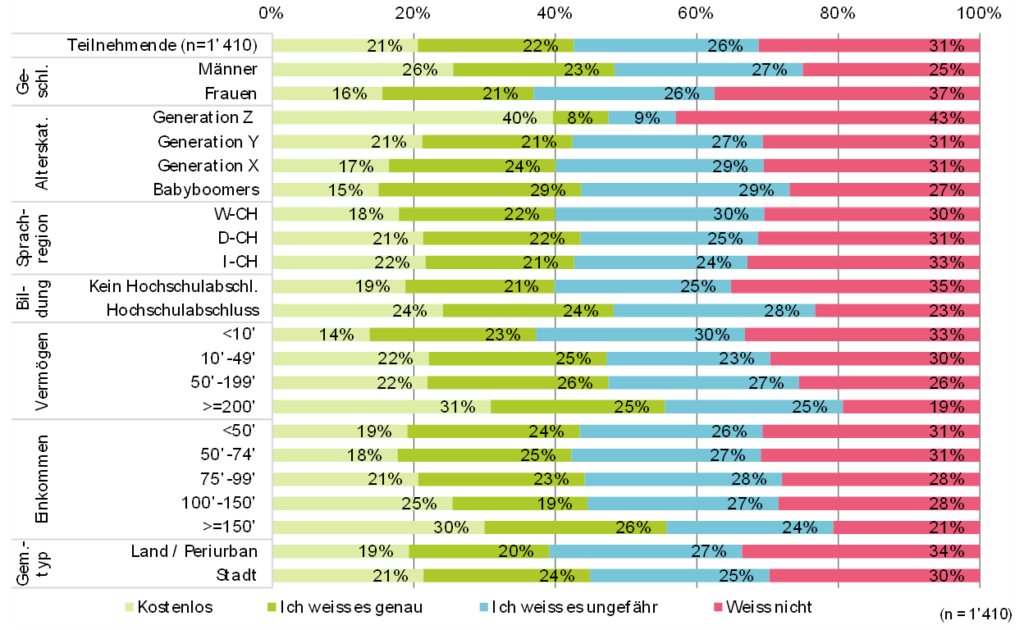

In einem zweiten Schritt wurde eruiert, wie es um das Wissen bezüglich der Kosten für Basisdienstleistungen in der Schweiz steht.

Abbildung 4 zeigt die subjektiven Preiskenntnisse nach demografischen Merkmalen. Insgesamt gibt ein Drittel der Befragten an, die Kosten für das Basispaket nicht zu kennen. Auf der anderen Seite geben 22 Prozent der Befragten an, diese Kosten genau zu kennen. Weitere 21 Prozent der Befragten gaben an, dass diese Dienstleistungen für sie bei ihrer Hausbank kostenlos seien.

Abbildung 4: Subjektive Preiskenntnisse

Unsere Untersuchungen zeigen Unterschiede in der Selbsteinschätzung der Preiskenntnisse zwischen Männern und Frauen. Frauen geben dabei tendenziell an, weniger gut über die Preise informiert zu sein als Männer. Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass es auch Unterschiede in der Wahrnehmung der Preiskenntnisse nach dem Vermögen gibt. Personen mit höherem Vermögen scheinen sich selbst häufiger als gut informiert über Preise einzuschätzen als solche mit geringerem Vermögen.

…und so viele Befragte kennen die Preise tatsächlich

Wie oben aufgezeigt, gaben lediglich 22 Prozent der Befragten an, die genauen Kosten zu kennen. Doch unsere Analyse zeigt, dass von diesen Personen tatsächlich nur 30 Prozent den exakten Preis und 11 Prozent den Preis ungefähr kannten.

26 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Preise ungefähr kennen. Tatsächlich wissen aber nur knapp 19 Prozent dieser Gruppe Bescheid über die ungefähre Höhe dieser Gebühren (5% dieser Befragten kennen die Preise sehr genau). Dies verdeutlicht, dass es in Bezug auf die Kenntnis der tatsächlichen Kosten für Bankdienstleistungen in der Schweiz erhebliche Unklarheiten gibt und viele Menschen fälschlicherweise das Gefühl haben, die Preise zu kennen.

Insgesamt wissen derzeit nur rund 17 Prozent der Bevölkerung, wie hoch ihre Gebühren für die Kontoführung und Karten sind. Rechnet man die Gruppe der Personen mit «kostenlosen Bankpaketen» weg, kennen 9.1 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz die Bankkosten für ihre Basisdienstleistungen.

Die Preiskenntnisse werden deutlich überschätzt

Abbildung 5 fasst die obigen Resultate noch einmal zusammen und zeigt, dass rund 2/3 all jener Personen welche ihre Preiskenntnisse als sehr gut einschätzen, die Kosten deutlich über- oder unterschätzt haben (um mehr als 20% pro Jahr). Es ist auch erstaunlich festzustellen, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die angeben, dass die Kontoführung kostenlos ist, tatsächlich für ihr Basispaket bezahlen (sofern sie keine Sonderkonditionen haben).

Abbildung 5: Subjektive und tatsächliche Preiskenntnisse in Bezug auf Basisdienstleistungen

Eine Analyse nach demographischen Merkmalen zeigt auf, dass überdurchschnittlich viele Personen aus der Generation Z ihre Kosten für Basisdienstleistungen kennen. Allerdings ist zu beachten, dass diese Dienstleistungen für junge Bankkundinnen und -kunden in der Regel kostenlos sind, was das scheinbar positive Ergebnis hinsichtlich der Preiskenntnisse erheblich relativiert. Ansonsten zeigen sich auch in einer detaillierten Analyse nach verschiedenen Merkmalen nur wenige Auffälligkeiten.

Es kann aber festgestellt werden, dass im Allgemeinen die Befragten mit höheren Einkommen und Vermögen ein besseres Verständnis für die Kosten von Bankprodukten aufweisen.

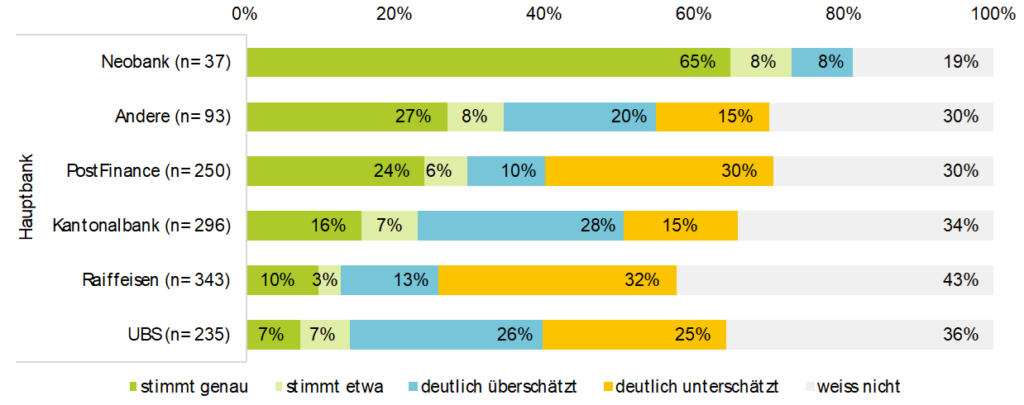

Nach Bankengruppe zeigen sich interessante Unterschiede im Kenntnisstand der Befragten bezüglich der Kontoführungsgebühren (vgl. Abbildung 6). Als erstes zeigt unsere Analyse wenig überraschend, dass die meisten Kundinnen und Kunden von Neobanken wissen, dass bei den meisten Anbietern keine Kontoführungsgebühren anfallen. Als weiteres fällt auf, dass die PostFinance Kundschaft die tatsächlichen Preise ziemlich gut kennt. Im Gegensatz dazu wissen mehr als 90% der Kundinnen und Kunden von Raiffeisen und UBS nicht, wie viel sie eigentlich für die Basisdienstleistungen bezahlen.

Eine weitere interessante Feststellung ist, dass bei über einem Viertel der Kundschaft von Kantonalbanken und UBS der Eindruck besteht, dass sie mehr bezahlen, als sie tatsächlich müssen. Im Gegensatz dazu fällt besonders bei PostFinance auf, dass etwa 30 Prozent der Kunden das Gefühl haben, weniger zu bezahlen, als sie tatsächlich tun. Bei Raiffeisen ist zu beobachten, dass 43% der Kundschaft nicht wissen, wie hoch die Kosten für die Basisdienstleistungen sind. Unter denen, die angeben, die Kosten zu kennen, stellen sich die tatsächlichen Gebühren als deutlich höher heraus als die angegeben, was bedeutet, dass sie mehr bezahlen, als sie annehmen. Auch Personen mit tiefem Einkommen und tiefem Vermögen haben das Gefühl, dass sie weniger bezahlen, als sie tatsächlich müssen. Nach Region schliesslich fällt auf, dass vor allem Personen im Tessin ihre tatsächlichen Kosten im Schnitt deutlich unterschätzen (also mehr bezahlen, als sie denken).

Abbildung 6: Tatsächliche Preiskenntnisse nach Hauptbank

Fazit

Eine einfache Fokussierung auf den Preis des Basispakets spricht gemäss unseren Analysen nur eine kleinere Bevölkerungsgruppe an. Einerseits kennt nur rund eine Person von sechs den tatsächlichen Preis der Basisdienstleistungen. Rechnet man die Gruppe der Personen mit «kostenlosen Bankpaketen» weg, kennen sogar nur 9.1 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz die Bankkosten für ihre Basisdienstleistungen. Zudem sind nur für rund 14 Prozent der Gesamtbevölkerung die monatlichen Gebühren der wichtigste Entscheidungsfaktor für die Wahl der Hausbank. Auch bei den meisten dieser preissensitiven Personen ist der Preis bei der Wahl der Hauptbank nur sehr selten der alleinig ausschlaggebende Faktor für die Bankkundschaft. Auch bei besonders preissensiblen Kundinnen und Kunden zeigt sich, dass auch Leistungsfaktoren oder die Marke der Bank bei der Entscheidungsfindung eine relevante Rolle spielen. Auch wenn eine Ankündigung von Kostensenkungen für (potenzielle) Kundinnen und Kunden erfreulich ist:

Eine einseitige Fokussierung auf den Preis dürfte nur eine (zeitlich) begrenzte Wirkung haben, eine eher kleinere Gruppe an Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen.