14. September 2020

Würden Retail Banking-Kunden Multibanking nutzen?

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Rund 70 Prozent der Schweizer Privatpersonen haben mehrere Bankbeziehungen. Mit einer Multibanking-Funktion könnten diese alle ihre Konten, Karten, Kredite und möglicherweise auch Depots in Echtzeit auf einen Blick sehen – egal von welcher Bank. Während dieses Angebot in Deutschland oder Grossbritannien bereits ziemlich weit verbreitet ist, bieten derzeit noch keine Schweizer Retailbanken ein solches Angebot an. Im heutigen Blog zeige ich anhand von Umfrageresultaten auf, ob und welche Kunden in der Schweiz einem solchem Angebot gegenüber interessiert wären.

In Europa ist man im Bereich Multibanking durch die sogenannten Payment Services Directive (PSD2)-Richtlinie in der Entwicklung schon weiter fortgeschritten als in der Schweiz. Diese Regelung forciert eine Öffnung der Schnittstellen von kontoführenden Banken. Somit muss Drittparteien Zugriff auf Kundenkonten (sofern vom Kontoinhaber gewünscht) über Softwareschnittstellen gewährt werden. In der Schweiz besteht bis anhin keine Verpflichtung für eine Öffnung solcher Schnittstellen. Die Schweizerische Bankiervereinigung hat eine solche Regelung in einem Positionspapier abgelehnt und vertraut auf die Selbstregulierung der Branche. Banken und Interessengruppen sollen gemäss dieser Einschätzung frei entscheiden, ob, für wen und unter welchen Bedingungen sie ihre Schnittstellen öffnen und so Daten und Transaktionsdienste zur Verfügung stellen wollen. Gleichwohl gibt es in der Schweiz derzeit einige Initiativen, welche standardisierte APIs und Services aufbauen und damit auch verschiedene Use Cases, z.B. Multibanking, innerhalb ihres Ökosystems ermöglichen wollen.

Das Thema Multibanking wurde in der Schweiz vor allem durch die seit Ende 2019 im Einsatz stehende Lösung von Valiant lanciert und dem Launch des Credit Suisse Multibankings oder des UBS Multibanking Angebots weiter ausgebaut (meinen Blog-Artikel zur Lösung von UBS finden Sie hier). Alle bisherigen Lösungen in der Schweiz zielen aber auf die Firmenkunden – oder im Falle von Altoo auf sehr vermögende Privatkunden (Details zu diesem Angebot finden Sie hier) – ab. Derzeit existieren hierzulande noch keine Angebote für Retail-Kunden. Auch Befragungen zum entsprechenden Thema in der Schweiz sind mir nicht bekannt. Daher wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von A. Schaller eine Umfrage im April 2020 bei 428 Privatpersonen aus der Deutschschweiz durchgeführt. Die Resultate dieser Umfrage sind die Basis für die nachfolgenden Auswertungen.

Stichprobe

Werden demografische Merkmale zwischen der Bevölkerungsstruktur der Schweiz und der Stichprobe verglichen, zeigt sich, dass einige Merkmale von der Grundgesamtheit abweichen, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. Die Ergebnisse können entsprechend nicht als repräsentativ bezeichnet werden. Im Sample sind einerseits mehr Männer als Frauen vertreten. Zudem sind Personen über 65 in der Stichprobe untervertreten und Personen mit hohem Bildungsgrad übervertreten. Gleichwohl gibt die Umfrage ein erstes Bild, wie gross das Interesse an Multibanking Lösungen für Retail oder Private Banking Kunden in der Schweiz sein könnte.

Drei Viertel der Befragten würden Multibanking tendenziell nutzen

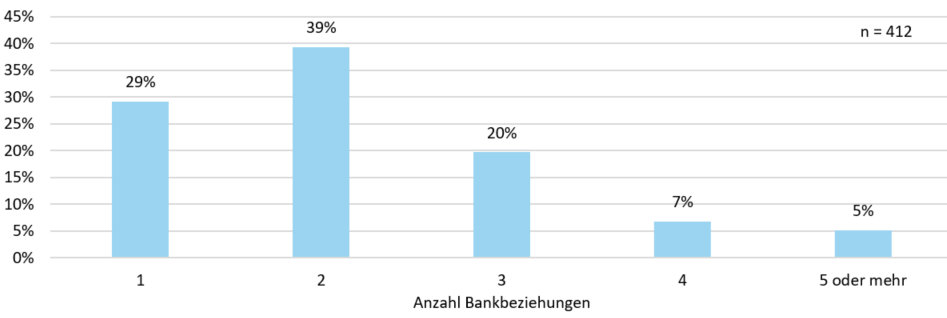

Da Multibanking nur für Kunden interessant ist, die mindestens zwei Bankbeziehungen pflegen, wurde zuerst abgefragt, wie viele Bankbeziehungen die Schweizer Retail-Kunden haben (siehe Abbildung 1). Die Umfrageteilnehmer geben im Durchschnitt an, 2.2 Bankbeziehungen zu haben. Die meisten Teilnehmer (39%) haben zwei Bankbeziehungen. 29 Prozent geben an, lediglich eine Bankbeziehung zu haben. 27 Prozent haben drei oder vier Bankbeziehungen und fünf Prozent unterhalten Beziehungen zu fünf oder mehr Banken.

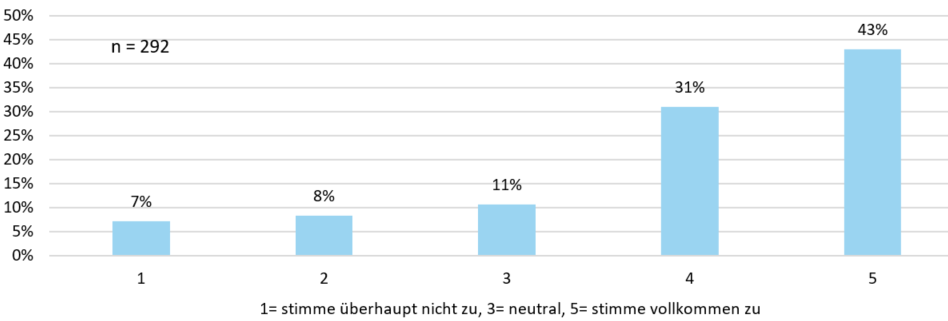

Die Bereitschaft, Multibanking-Lösungen zu nutzen, wurde auf einer Skala von eins bis fünf abgefragt. Abbildung 2 verdeutlicht, dass die meisten Umfrageteilnehmenden Multibanking gegenüber positiv eingestellt sind und entsprechende Angebote begrüssen würden.

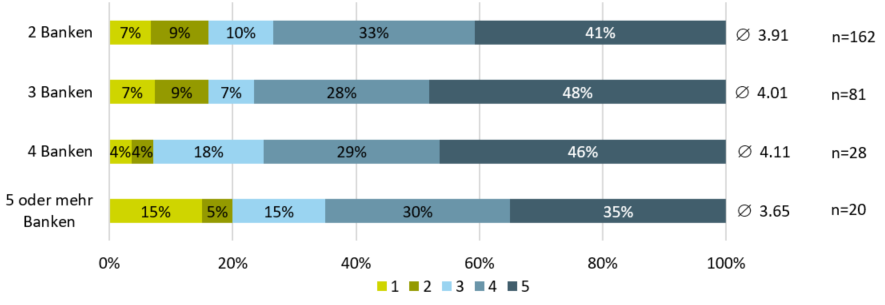

Abbildung 3 zeigt interessanterweise, dass Kunden, die zwei Bankbeziehungen haben den Nutzen von Multibanking bereits als hoch einschätzen und angeben, dass sie ein entsprechendes Angebot nutzen würden. Eine grössere Anzahl Bankbeziehungen scheint den Nutzen von Multibanking hingegen nicht mehr signifikant steigern zu können.

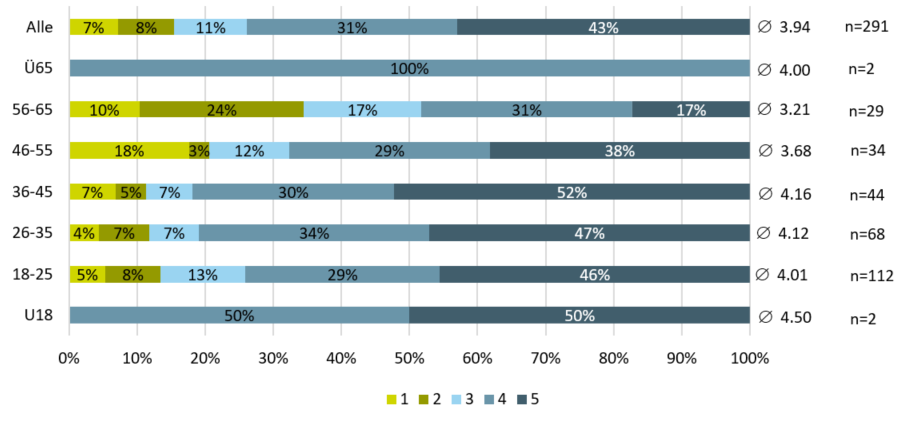

Wird der wahrgenommene Nutzen von Multibanking in Abhängigkeit der Altersklasse (Abbildung 4) beurteilt, zeigt sich, dass insbesondere Personen unter 45 Jahren Multibanking-Lösungen einsetzen würden. Personen über 45 scheinen gegenüber von Multibanking-Angeboten etwas skeptischer eingestellt zu sein.

Wird die Bereitschaft zur Nutzung von Multibanking anhand der Geschlechter beurteilt, wird deutlich, dass Männer etwas positiver eingestellt sind gegenüber von Multibanking-Lösungen als Frauen. Dies ist auch bei anderen Banking-Innovationen so zu beobachten.

Die Zahlungsbereitschaft ist tief

Die Umfrageteilnehmenden wurden zusätzlich gefragt, ob sie bereit wären für Multibanking zu bezahlen. Hier zeigt sich, dass die Umfrageteilnehmer zwar grundsätzlich gerne ein Multibanking-Angebot hätten, jedoch nur die wenigsten bereits sind, dafür zu bezahlen. Lediglich 15 Prozent der Umfrageteilnehmer würden für eine Multibanking-Lösung zahlen, wobei Männer etwas zahlungsbereiter sind als Frauen.

Multibanking von der Hausbank würde bevorzugt

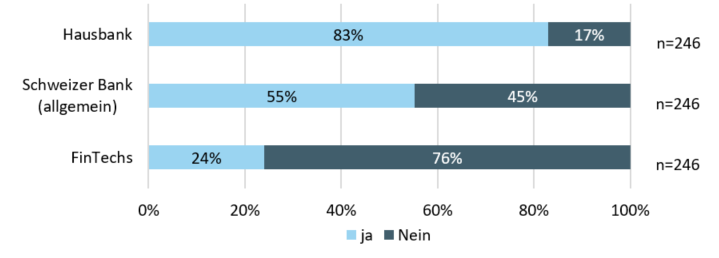

Wird betrachtet, von wem die Umfrageteilnehmenden Multibanking-Lösungen nutzen würden (Abbildung 5), wird deutlich, dass die potenziellen Multibanking-Nutzer gegenüber FinTechs eher skeptisch eingestellt sind und – wenig überraschend – am liebsten ein Angebot ihrer eigenen Hausbank hätten.

Fazit

Die Umfrage zeigt, dass Schweizer Bankkundinnen und Bankkunden Multibanking-Lösungen durchaus begrüssen. Insbesondere Männer unter 45 Jahren scheinen eine geeignete Zielgruppe für Multibanking zu sein. Besonders offen scheint man gegenüber Angeboten der eigenen Hausbank zu sein. Die Bereitschaft für Multibanking-Angebote zu bezahlen, scheint hingegen gering zu sein. Um als Finanzinstitut eine Multibanking-Lösung verbreiten zu können, müsste die Lösung zumindest in einem ersten Schritt wohl kostenlos angeboten werden.

Zahlen aus dem Ausland, in welchem Multibanking-Lösungen bereits im Einsatz sind, sind leider nicht einfach zu finden. Im Januar 2020 hat zwar beispielsweise OBIE (Open Banking Implementation Entity; eine Einheit der britischen Wettbewerbsbehörde, welche Standards für Open Banking bei Retailbanken entwickelt) publiziert, dass in Grossbritannien mehr als eine Million Menschen Open-Banking nutzen. Unklar ist aber, wie viele Kunden davon Multibanking nutzen.

Dazu kommt, dass nicht nur die Kunden solche Angebote begrüssen müssen. Vielmehr müssen die Banken auch fähig sein, ein entsprechendes Angebot zu entwickeln und anzubieten. Dabei gibt es derzeit noch einige Hürden. Eine erste Voraussetzung ist, dass sich die Banken auf einen Schnittstellenstandard einigen. Mit verschiedenen Schnittstellenstandards ist Multibanking zwar möglich, wird sich jedoch viel langsamer entwickeln. Als zweiten Punkt müssen sich die Banken in der Schweiz – da die Öffnung der Schnittstellen derzeit freiwillig ist – von sich aus öffnen.

10. September 2020

Andere Retail Banking Institute,

Credit Suisse setzt ein Ausrufezeichen: Der Retail Banking-Markt kommt mit CSX in Bewegung

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Im letzten August hatte die Credit Suisse bekanntgegeben, dass sie eine neue Geschäftseinheit „Direct Banking“ lancieren wird mit dem Ziel, eine Million Privatkunden und mehrere Zehntausend Geschäftskunden zu betreuen. Danach wurde es medial ruhig(er) um das Projekt. Heute wurde der Schleier über diesem Projekt gelüftet. Das neue Angebot ist eine Repositionierung im zuletzt etwas vernachlässigten Retail Banking-Markt und bei jungen und digital affinen Kunden und kann auch als Kampfansage an die Smartphone-Banken verstanden werden. Im heutigen Blog zeige ich die einzelnen Angebote im Bereich des «Alltagsbankings», der digitalen Vorsorge, der digitalen Vermögensverwaltung und der Online-Hypotheken auf und erläutere, was mir gefällt und wo ich noch Steigerungspotenzial sehe. Des Weiteren nehme ich eine Beurteilung der eingeschlagenen Strategie vor.

Die Credit Suisse ist im Bereich der Digitalisierung für Firmenkunden im Vergleich zu anderen Schweizer Banken durch ihre breite digitale Produktepalette derzeit gut aufgestellt, wie unsere gemeinsam mit e-foresight durchgeführte Studie im letzten Jahr gezeigt hat. Auf der anderen Seite gehörte die Credit Suisse in Bezug auf den Digitalisierungsgrad und die digitale Produktepalette im Privatkundengeschäft nicht zu den Besten des Landes. Durch die heute vorgestellte Grossinitiative soll sich dies ändern.

Neuer Brand: CSX für das «Alltagsbanking» von Retailkunden

Im lange Zeit vernachlässigten Markt für «Alltagsbanking» (Zahlen und Sparen) ist in der Schweiz durch Angebote wie Revolut und N26, aber auch dank Neon, Zak oder Yapeal viel Dynamik entstanden. Die etablierten Banken waren in Bezug auf solche Lösungen bislang noch zurückhaltend.

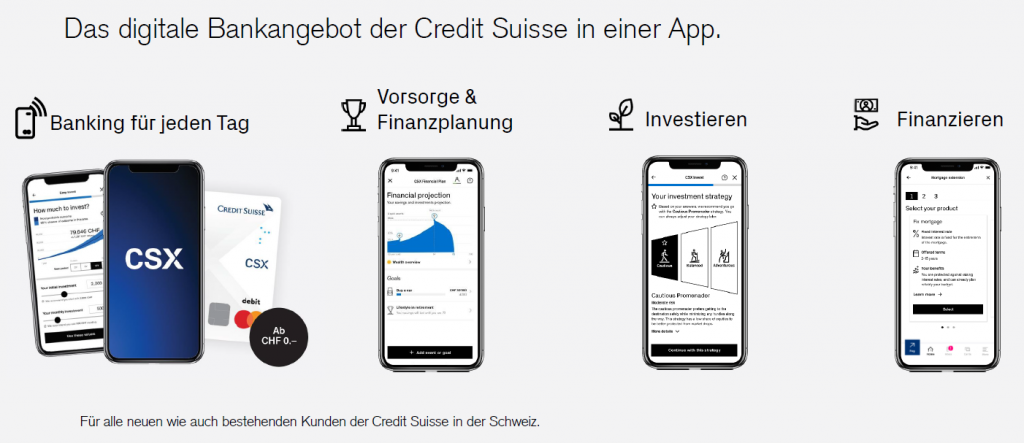

Am 26. Oktober lanciert die Credit Suisse den Subbrand CSX für digital affine Retailkunden. Das Angebot ist einfach und transparent gestaltet und umfasst ein Konto mit Karte sowie Mobile- und E-Banking. Zudem werden weitere digitalisierte Banking-Produkte in die CSX Welt integriert. Zukünftig werden Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungselemente in CSX verfügbar sein (siehe dazu weiter unten).

Zur Auswahl steht das CSX White und das CSX Black Angebot. Das CSX White Angebot – und dies ist ein zentraler Baustein der neuen CS-Strategie – ist kostenlos. Das CSX Black Angebot kostet CHF 3.95 pro Monat. Der Unterschied zwischen diesen beiden Angeboten besteht darin, dass Bancomat-Transaktionen beim White-Angebot CHF 2 kosten, derweil diese beim Black-Angebot im Preis integriert sind. Oder anders formuliert: Wenn ein Kunde zwei Mal pro Monat einen Barbezug an einem Bancomaten macht, lohnt sich das CSX Black Angebot. Für Personen, welche nur selten Bargeld benötigen, ist das CSX White Angebot sinnvoller. Interessant ist, dass mit dieser Differenzierung auch ein klares Statement in Bezug auf den Preis von Bargeld gemacht wird. Die für die Bank anfallenden Kosten für das Bargeld (Fremdbancomat-Bezüge kosten die Bank CHF 2.-) werden transparent dargelegt – und dem Kunden wird die Wahl gelassen.

Als Basisdienstleistung erhält der Kunde ein Privatkonto sowie die Debit Mastercard, die international einsetzbar und e-Commerce fähig ist. Beim CSX Angebot werden auch die Transaktionskosten im Ausland («Auslandsgebühren») gestrichen. Transaktionen, die bislang für den Kunden CHF 1.50 pro Transaktion gekostet haben, sind mit diesem Angebot kostenlos. Hingegen verdient die Credit Suisse auch weiterhin Geld mit dem Wechselkurs-Spread (ca. 1-2%, abhängig von der Währung). Auf eine Transaktion von 100 Pfund in London fallen also «nur» noch Kosten von ca. CHF 1 statt CHF 2.50 an. Apple Pay, Samsung Pay und Google Pay stehen zur Zeit für die Debit Mastercard noch nicht zur Verfügung.

Die Credit Suisse hat das Pricing aus meiner Sicht konsequent umgesetzt und den Preis gegenüber den derzeitigen Angeboten deutlich verringert. Die noch verbleibenden Kosten sind nachvollziehbar, da auch jederzeit ein Telefonat (oder gar ein Besuch in der Filiale) möglich ist, wenn Fragen auftauchen oder ein Problem gelöst werden soll.

CSX wurde nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern basiert auf der bestehenden Credit Suisse IT. Das «Look and Feel» von CSX und das klassische Mobile Banking sind zwar zu Beginn noch etwas unterschiedlich, werden aber wohl mittelfristig angeglichen.

Weitere Aspekte dieses Angebots:

- Das digitale Onboarding dauert ca. 10-15 Minuten. Der Prozess wird durch ein sogenanntes Conversational User Interface geführt («Können Sie mir bitte sagen, ob…»). Derzeit wird die Identifikation noch über Video gemacht. Die Video-Identifikation wird zwar im Moment noch von den meisten Instituten angewendet. Nicht alle Kunden können sich mit diesem Ansatz aber anfreunden. Daher arbeitet man auch bei der Credit Suisse daran, mit einer Online-ID diesen Prozessschritt künftig weiter zu vereinfachen.

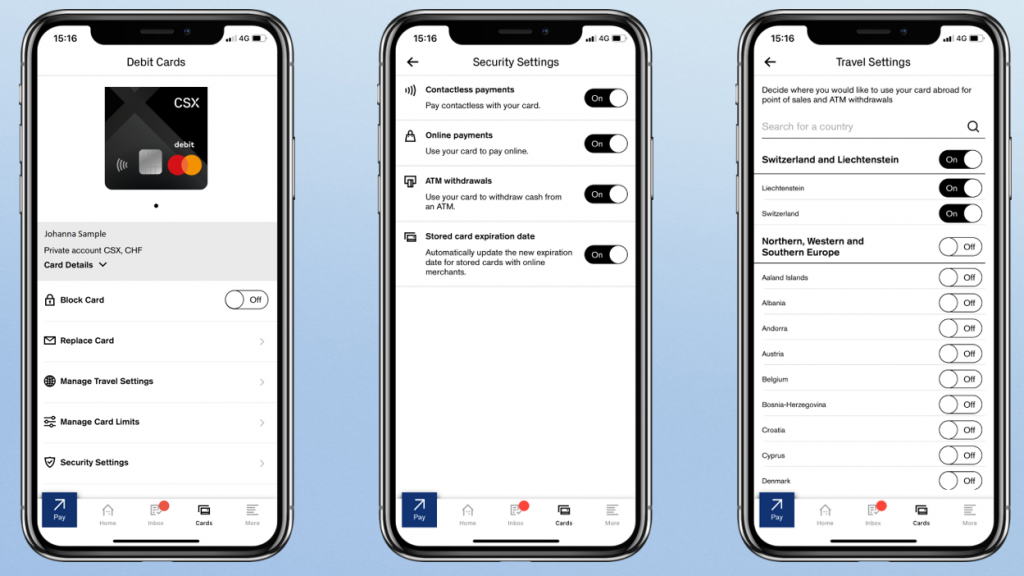

- Was mir persönlich sehr gut gefällt, sind die vielfältigen Möglichkeiten der Personalisierung von Sicherheitseinstellungen (siehe Abbildung 2). CSX bietet eine Vielzahl von Optionen an, die man teilweise (u.a.) von Revolut kennt, welche teilweise aber noch etwas weitergehen. Neben der Möglichkeit, jederzeit in der App die Karte zu sperren, können beispielsweise auch Tages- und Monatslimiten für Kartenzahlungen verwaltet werden (natürlich innerhalb des möglichen Rahmens, welche die Credit Suisse vorgibt). Des Weiteren können Länder für die Benutzung der Karte freigeschaltet oder gesperrt werden, Funktionen wie Kontaktlos oder Online Einkaufen können ein- und abgeschaltet werden, kontaktlose Zahlungen können eingeschaltet respektive ausgeschaltet werden und Bargeldabhebungen können per App gesperrt oder aktiviert werden.

- Die Credit Suisse bietet bei CSX (endlich auch) Echtzeit-Notifikationen nach einer Zahlungstransaktion an.

- Nicht im Angebot dabei ist – im Gegensatz zu Angeboten von Revolut und anderen Smartphone Banken – ein persönlicher Finanzassistent, welcher aufzeigt, für welche Kategorien man wieviel Geld ausgegeben hat (PFM Tool).

Nur Retailkunden? Die Bonviva Frage

Ein klares Statement ist für mich auch, dass das Privatkonto «nur» bis zu einem Bargeldsaldo von CHF 100’000 kostenlos ist. Auf dem darüber liegenden Betrag bezahlt der Kunde 10 Basispunkte «Strafgebühren». Die Credit Suisse möchte – auf der einen Seite verständlicherweise – keine Personen, die zu viel Bargeld auf dem klar retail-orientierten CSX parkieren. Auf der anderen Seite schliesst die Bank dadurch de facto auch gewisse sicherheitsorientierte Affluent Kunden mit einem Barbestand von mehr als CHF 100’000 bei diesem Angebot aus, obwohl gerade diese Kunden für die weiteren Angebote im CSX Universum interessant wären (siehe auch Produktvorstellungen unten). Die Credit Suisse möchte die bestehenden Affluent Kunden eigentlich weiterhin in der Bonviva-Welt halten (mit zusätzlichen Dienstleistungsangeboten wie z.B. einer Kreditkarte oder weiteren Konti). Ob die Trennung von Retailkunden (CSX) und Affluent Kunden (Bonviva) wirklich so gut gelingen kann, ist eine für mich noch ungeklärte Frage. Zu erwarten ist auch, dass es im Alltagsbanking durch CSX zu einer gewissen Kannibalisierung kommt und gewisse digital- und kostenaffine Bonviva-Kunden zu CSX wechseln. Zum Vergleich: das günstigste Bonviva-Paket kostet CHF 15.- pro Monat, wenn auch mit mehr Produkten. Gleichzeitig kann, will und wird man mit CSX Produkt auch Neukunden gewinnen.

Das CSX Angebot für Alltagsbanking halte ich für sehr interessant und preislich spannend. Es ist zwar nicht wirklich innovativ, aber für den Schweizer Bankenmarkt von grosser Relevanz.

Vorsorge und Finanzplanung als innovative Elemente

Ein innovatives Element ist hingegen die gleichzeitig mit CSX lancierte digitale Finanzplanung. Solche Angebote gibt es meines Wissens derzeit nur wenige im Schweizer Markt (z.B. Wiitblick von der St. Galler Kantonalbank). Mit dieser App wird auf eine einfache Art und Weise eine digitale Finanzplanung über den ganzen Lebenszyklus hinweg angeboten. Das Angebot ist für Kunden kostenlos.

Die aus meiner Sicht interessanten Aspekte des Angebots sind wie folgt:

- Nach Eingabe des Lohnes gibt das Tool an, wieviel CHF andere Personen mit dem gleichen Lohn im Durchschnitt pro Jahr sparen können. Diese Benchmark-Angabe erachte ich als interessant und sinnvoll.

- Die Angaben zu Zweit- und Drittbankbeziehungen oder auch Immobilien können ins Tool integriert werden.

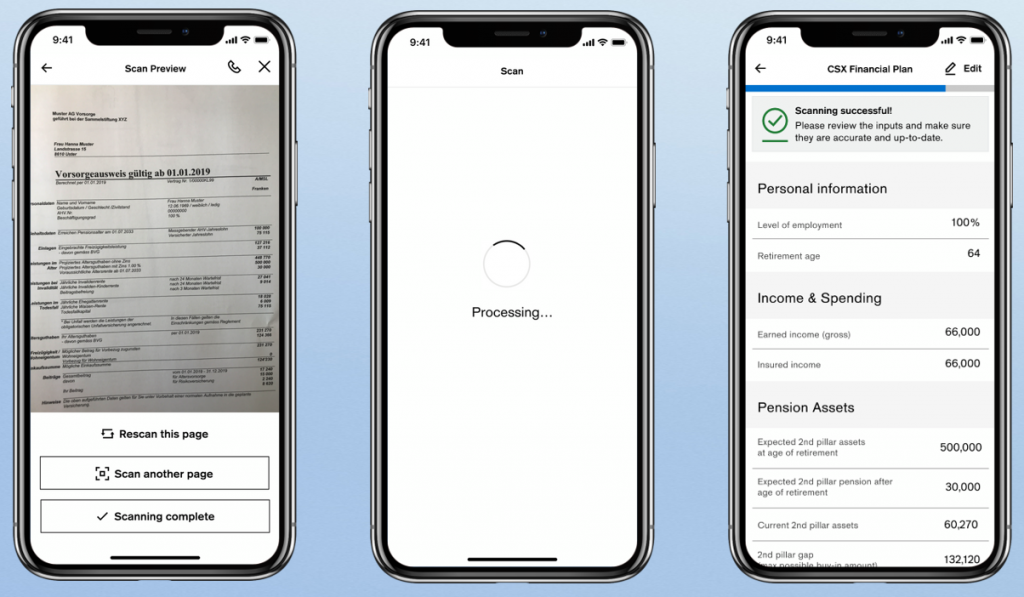

- Gut gefällt mir, dass auch Angaben zur Pensionskasse in das Tool eingebunden werden (vgl. Abbildung 3). Da das Abtippen der relevanten Informationen vom Pensionskassenausweis nicht ganz einfach ist, bietet die Credit Suisse eine Scan-Funktion an, welche diese Informationen (auch von verschiedenen Pensionskassenausweisen) automatisch einliest und in die App integriert.

- Spannend sind sicherlich auch die verschiedenen Simulationen in Bezug auf die Pensionierungsplanung. Daraus abgeleitet werden konkrete Verbesserungsvorschläge angezeigt (z.B. monatliche Ersparnisse erhöhen, Wohnkosten reduzieren, höhere Einzahlungen in die Säule 3a vornehmen, geplantes Pensionierungsalter von 63 wieder auf 65 erhöhen, etc.).

Mit diesem Tool können sich die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren längerfristigen Zielen und ihren finanziellen Perspektiven auseinandersetzen und durch Handlungsempfehlungen begleitet werden. Das Tool gibt einen guten ersten Grobeindruck über die finanzielle Situation. Insgesamt wird es aber wohl nicht in der Lage sein, eine komplexere Vorsorge-Analyse zu ersetzen.

Digitale Säule 3a

Das Thema «Digitales Vorsorgen» erhält für Banken zunehmende Priorität. Die Umfrageergebnisse der von uns gemeinsam mit ti&m erstellten Trend-Studie zeigen, dass 46 Prozent aller Umfrageteilnehmenden – vor allem Männer, überdurchschnittlich gut gebildete Personen und jüngere Personen – sich heute vorstellen können, ein Vorsorgekonto online zu eröffnen. Entsprechend ist es alleine schon vor diesem Hintergrund begrüssenswert, dass auch die Credit Suisse ihr Säule 3a-Portfolio digitalisiert hat. Es ist auch sinnvoll, dass dieses Angebot im Paket mit vielen anderen Bankdienstleistungen kommt und nicht «nur» als isolierte App lanciert wird. Auf der anderen Seite sehe ich für dieses Angebot – gerade im Vergleich zu frankly oder Viac – durchaus noch Verbesserungsoptionen. So wurde beispielsweise das Preismodell im Bereich des wertschriftenbasierten Sparens (noch) nicht angepasst, was die Lösung deutlich teurer macht als andere digitale Angebote. Ebenso ist es beispielsweise nicht möglich, auch einen 100 Prozent Aktienanteil zu halten (maximal 75%). Ich persönlich bin der Meinung, dass gerade für Retail Kunden ein wertschriftenbasiertes (digitales) Säule 3a-Konto ein potenzielles Ankerprodukt sein kann. Ebenso kann es helfen, Neukunden zu gewinnen, wie die Entwicklungen bei Viac oder frankly zeigen. Insofern bin ich gespannt, ob die Credit Suisse diesem Angebot in Zukunft noch mehr Beachtung schenken wird. Ein Ausbau des entsprechenden Angebots ist natürlich jederzeit möglich und die Integration in die CSX Welt wurde bereits vorgenommen.

Digitale Vermögensverwaltung: CSX invest

Als Weiteres ist geplant, dass ab dem 10. November das CSX Invest Produkt lanciert wird. Das Produkt kann der Kategorie der «digitalen Vermögensverwaltung» zugeteilt werden. Die Eintrittsbarrieren werden bewusst tief gehalten. Bereits ab CHF 100 können Kunden das Angebot nutzen. Es fallen zwar keine Depot- und Transaktionskosten für den Kunden an. Der durchschnittliche TER beträgt aber 1.5 Prozent.

Basierend auf der Risikoneigung und den Bedürfnissen des Kunden investieren diese in 24 Musterportfolios, welche alle komplett ESG-konform sind. Die Hauptidee ist, dass Kunden nicht «nur» sparen, sondern auch regelmässig Beträge in diese digitale Anlagelösung investieren.

Speziell innovative Elemente sind mir beim Kurztest von CSX nicht aufgefallen. Interessant ist aber auch hier die Ergänzung der Produktepalette in der CSX-Welt. Die Breite des Angebots bei CSX und der konsequente Fokus bei allen Produkten auf typische Retailkunden sind klare Stärken dieser Lösung.

Online-Hypotheken bei der Credit Suisse

Der Markt für Online-Hypotheken wächst weiterhin. Immer mehr Banken und Vermittler bieten ihren Kunden an, die Hypothek online abzuschliessen oder zu verlängern. Die im Mai 2020 publizierte Studie von e-foresight und dem IFZ zeigt, dass das Online-Hypothekarvolumen im Jahr 2019 gut 5 Milliarden CHF betrug. Mit einem Marktanteil von 3.1 Prozent im Verhältnis zum jährlich abgeschlossenen Hypothekarvolumen ist der Markt für Online-Hypotheken allerdings noch immer in einer Nische. Auch die Credit Suisse bietet bereits seit längerer Zeit die Möglichkeit der Online-Hypothekenverlängerung an. Bald wird dieses Angebot aber erneuert und es werden auch Online Angebote für «Neuhypotheken» und «Hypothekar-Ablösungen» lanciert. Auch Saron-Hypotheken werden bald online angeboten.

In einem ersten Schritt können Neuhypotheken und Hypothekarablösungen «nur» auf dem Desktop-Computer online abgeschlossen werden (dies soll später noch angepasst werden). Die Hypothekarverlängerung hingegen kann bereits mit der Lancierung von CSX am 26. Oktober auf dem Smartphone in der CSX App durchgeführt werden.

Mit diesem Schritt möchte die Credit Suisse auch zeigen, dass sie preislich nicht zwingend im «Premium-Segment» anzusiedeln sind. Der Kunde kann auf einfache Art und Weise auch am Sonntag-Abend eine Hypothekar-Offerte im E-Banking einholen.

Fazit

Die Credit Suisse setzt mit ihren vielfältigen CSX-Angeboten für Retailkunden ein Ausrufezeichen im Schweizer Retail Banking-Markt. Es ist ein Bekenntnis, gerade bei jungen und digital affinen Retailkunden (wieder) an Bedeutung zu gewinnen und Neobanken bekämpfen zu wollen. Der Retail Banking-Markt und das Segment der jungen Kunden sind strategisch also wieder vermehrt im Fokus der Bank, nachdem beide Segmente in der jüngeren Vergangenheit eher zu wenig bearbeitet wurden. Gerade im Retail Markt hat die Credit Suisse in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren.

Es ist sicherlich nicht einfach, als bekannter Marktteilnehmer (verknüpft mit dem Image eines Hochpreisanbieters) in einem bestimmten Segment eine Neupositionierung der Marke zu vollziehen. Um das zu schaffen, muss man konsequent in der Umsetzung sein. Dies ist in diesem ersten Schritt aus meiner Sicht nicht zuletzt durch die Preisgestaltung gut gelungen. Wie viele Neukunden mit diesem Angebot aber schlussendlich gewonnen werden können, wird einer der ganz spannenden Fragen im Retail Banking-Markt Schweiz der nächsten Monate sein.

Es gibt verschiedene Aspekte an diesem Angebot, die mir gefallen. Als erstes halte ich es für durchaus mutig aber richtig und konsequent, dass die Credit Suisse das Basis-CSX-Modell auch als Gratis-Modell anbietet. Als zweites bietet die Credit Suisse schon von Beginn weg eine breite Angebotspalette an, welche von Neobanken so (noch) nicht bespielt wird. Gemäss dem Motto «Alles in einer App» (Alltagsbanking, Vorsorge, Anlegen, Finanzieren) statt «vier Angebote, vier Apps» punktet die Bank sicherlich. Die Produkte sind grundsätzlich einfach, transparent und modular aufgebaut. Wie ich oben aufgeführt habe, gibt es zwar durchaus beim einen oder anderen Produkt noch Verbesserungsoptionen. Der Start mit dieser umfassenden Produktepalette als Grossbank ist aber sicherlich verheissungsvoll. Zudem ist zu erwarten, dass die Preisstrategie der Credit Suisse mit CSX auch die Mitbewerber weiter unter Druck setzen wird. Die Entwicklung des steigenden Preisdrucks bei Basisprodukten wurde durch die Neobanken in Gang gesetzt – CSX wird diese Entwicklung nun beschleunigen.

PS: Die Credit Suisse wird diese Lösungen auch im Rahmen der diesjährigen Retail Banking-Konferenz am 26. November in Rotkreuz vorstellen (physische Durchführung). Auch sonst warten viele weitere spannende und relevante Themen auf Sie!

Kommentare

4 Kommentare

Die zehn meistgelesenen Blog-Artikel im Jahr 2020 | IFZ Retail Banking Blog

28. Dezember 2020

[…] Credit Suisse setzt ein Ausrufezeichen: Der Retail Banking-Markt kommt mit CSX in Bewegung […]

Wie sieht die Zukunft der Bargeldversorgung bei Banken aus? Ein Bericht aus dem Innovationslabor der Zürcher Kantonalbank | IFZ Retail Banking Blog

2. November 2020

[…] die Bargeldversorgung mit einem expliziten Preisschild zu versehen. So stehen beispielsweise beim neuen Angebot der Credit Suisse das CSX White und das CSX Black Angebot zur Auswahl. Das CSX White Angebot ist kostenlos. Das CSX […]

IFZ Retail Banking-Konferenz 2020: Warum Sie das nicht verpassen dürfen! | IFZ Retail Banking Blog

5. Oktober 2020

[…] UBS Atrium und Key4 digitale Marktplätze aufbaut (und weiter ausbaut), hat die Credit Suisse mit CSX ein attraktives Angebot für Retail Banking Kunden lanciert. Es freut mich daher, dass wir an der diesjährigen Konferenz Vertretende der UBS und […]

Bruno Bischoff

10. September 2020

Spannend geschrieben und aufschlussreich beurteilt.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

31. August 2020

Darum weiss die Credit Suisse, welche Artikel künftig wie oft gelesen werden

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Die Bereiche Analytics und Machine Learning haben bei den meisten Banken derzeit aus meiner Sicht noch eine zu tiefe Bedeutung. Einzelne Banken haben aber schon interessante Anwendungsfälle im Einsatz. Im heutigen Blog stelle ich ein Projekt der Credit Suisse im Bereich der «Predictive Analytics» vor. Mit Hilfe von Algorithmen erfahren die Autoren von Texten bereits vor der Veröffentlichung eines Artikels, wie oft und intensiv dieser möglicherweise gelesen wird. Gleichzeitig werden konkrete Vorschläge gemacht, wie die Texte optimiert werden können, damit sie für die entsprechende Zielgruppe relevant(er) werden.

Die Credit Suisse verfasst auf ihrer Webseite schon seit längerer Zeit regelmässig Artikel für ihre (potenziellen) Kundinnen und Kunden. Lange Zeit wurde die Relevanz der entsprechenden Artikel nur oberflächlich oder gar nicht gemessen. Die Autoren hatten nur wenige Anhaltspunkte darüber, wer, warum und wie lange einen Text gelesen hatte. Durch ein vor rund zwei Jahren lanciertes Analytics-Projekt ist die Transparenz diesbezüglich stark gestiegen. Einerseits hilft das Tool zu verstehen, was «passiert» ist. Andererseits – und dies ist spannend aus meiner Sicht – kann die Lösung auch «vorhersagen», wie gross die Relevanz eines noch nicht publizierten Artikels sein wird.

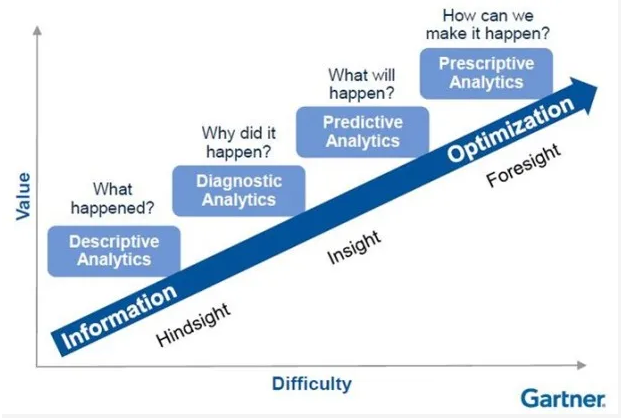

Unterteilung Analytics

Die Anwendungsfälle im Bereich «Analytics» können abhängig vom Nutzungsziel und dem zeitlichen Horizont in mehrere Formen unterteilt werden. In Anlehnung an das Gartner Analytics-Reifegradmodell (2012) kann Analytics in deskriptive, diagnostische, prädiktive und präskriptive Analytics unterteilt werden. Während sich beispielsweise die deskriptive Analytics mit der Vergangenheit beschäftigt und versucht, Auswirkungen auf die Gegenwart zu verstehen, liefert die präskriptive Analytics auch Handlungsempfehlungen, wie man einen bestimmten Trend in eine gewünschte Richtung beeinflussen, ein vorhergesagtes Ereignis verhindern oder auf ein zukünftiges Ereignis reagieren kann.

Das Projekt der Credit Suisse beinhaltet neben «deskriptiver Analytics» auch «prädiktive Analytics»-Bausteine. Auf diese beiden Elemente werde ich nachfolgend eingehen.

Deskriptive Analysen der Publikationen

Interessant finde ich das für die Autoren zur Verfügung stehende Dashboard nach der Publikation eines Artikels. Der Erfolg jedes Artikels wird detailliert analysiert. Zudem können zwei Artikel einander gegenübergestellt werden, so dass die Performance dieser Artikel im Detail verglichen werden kann. Interessant ist auch die Funktion des «Conversion Funnels». Ein Trichter mit drei Stufen zeigt auf, 1) wie hoch die Anzahl der Besucher war («All Visitors»), 2) ob und wie oft der Leser u.a. zusätzlich noch weitere Artikel angeklickt oder sich Videos angeschaut hat («Engagement Layer») und 3) ob der Kunde basierend auf diesem Artikel auch eine bestimmte Handlung vorgenommen hat wie beispielsweise ein Konto eröffnen oder ein Produkt erwerben («Conversion Layer»).

Die Bank hat anhand verschiedener Faktoren einen «Content Score» entwickelt. Dieser wird – sehr vereinfacht dargestellt – aus verschiedenen und auch unterschiedlich gewichteten KPI wie zum Beispiel der Anzahl Klicks, der Verweildauer, der Anzahl der nach dem Lesen des Artikels besuchten Seiten oder dem Anteil der gelesenen Artikel generiert, damit dadurch die Relevanz eines Artikels berechnet werden kann. Die Maximierung dieses – vereinfacht mit drei Sternen dargestellten – Scores ist schlussendlich das Hauptziel der Bestrebungen des Analytics-Teams.

Der aus meiner Sicht interessanteste Teil des Projekts und eine interessante Innovation im Banking ist das von der Credit Suisse entwickelte “Content Success Prediction Model”. Dieses soll bereits vor der Veröffentlichung eines Artikels aufzeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Artikel erfolgreich ist, respektive wie oft und intensiv dieser gelesen wird. Dies ist eine klassische Weiterentwicklung im Bereich der Analytics vom rein deskriptiven Modell (was ist passiert?) zum vorhersagenden Teil (was wird passieren?).

Wissen, wie erfolgreich ein Artikel ist, BEVOR man ihn veröffentlicht

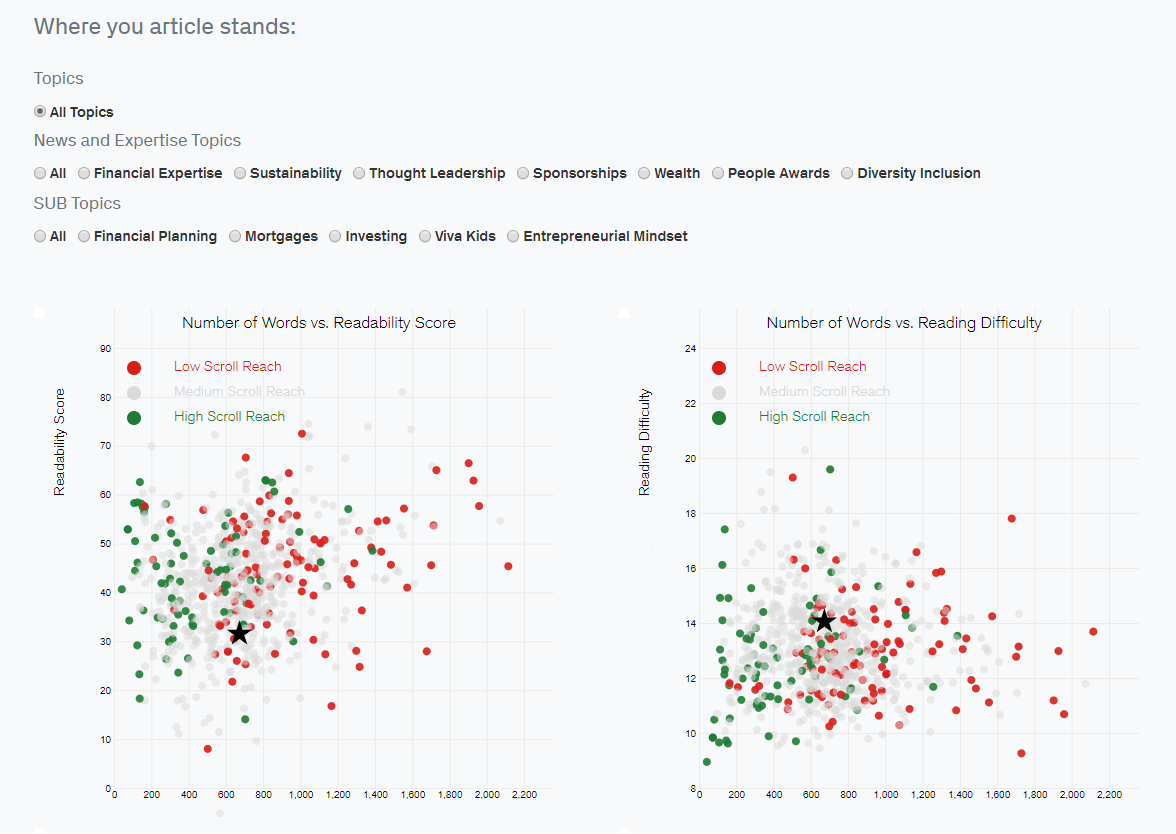

Als Verfasser eines Textes hat man die Möglichkeit, seinen Textentwurf in die sogenannte «Content Success Prediction Model Box» zu kopieren. Des Weiteren muss man angeben, wie viele Bilder oder Videos man für den Text plant, zu welchem Themenfeld der Text gehört und an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit der Text publiziert werden soll (vgl. Abbildung 2).

Anhand dieser und weiterer Informationen wie zum Beispiel der Textlänge oder auch der Länge der einzelnen Sätze wird basierend auf den in der Vergangenheit publizierten Artikel berechnet, wie relevant dieser Artikel für die (potenziellen) Credit Suisse Kunden sein wird. Die Prediction Engine macht jeweils Prognosen zum «Traffic Volume» und der «Content Consumption» mit den Attributen «low», «medium» und «high» (vgl. Abbildung 2; rechts oben). Gleichzeitig gibt die Maschine konkrete Tipps an die Schreibenden, wie sie den Text relevanter machen können. Die entsprechenden Verbesserungsvorschläge sind allgemeiner Art im Sinne von «Text kürzen», «Bilder und Videos ergänzen» oder die «Anzahl der komplexen Wörter reduzieren» (vgl. Abbildung 2, rechts). Durch entsprechende Anpassungen im Text kann man bereits vor der Publikation verfolgen, wie sich die Relevanz des Artikels verbessern wird.

Neben diesen eher generischen Vorschlägen zur Verbesserung, werden auch verschiedene Plots zur Verfügung gestellt, durch welche der Artikel im Vergleich zu anderen Artikeln derselben Kategorie (z.B. Sustainability) in Bezug auf Textlänge, Publikationszeit, etc. verglichen werden kann (siehe Abbildung 3).

Natürlich prüft das Analytics-Team der Credit Suisse nach der Veröffentlichung eines Artikels, wie gross die Übereinstimmung zwischen der Vorhersage und den tatsächlichen Zahlen ist. Dadurch kann das System dazulernen («Machine Learning»).

Bisherige Erfahrungen und Ausbaupläne

Der durchschnittliche Performance-Score der Texte ist gemäss dem Berechnungsmodell der Credit Suisse seit Einführung der oben beschriebenen Lösung um 20 Prozent angestiegen. Einerseits haben sicherlich die ausführlichen Analysen nach einer Publikation zu einem besseren Verständnis der Erfolgstreiber geführt. Durch dieses Dashboard wurde der Erfolg jedes Artikels transparent.

Andererseits soll das je länger je mehr eingesetzte «Content Success Prediction Model» zu einem weiteren Schub in Bezug auf die Relevanz der Texte führen. Gemäss der Credit Suisse ist als einer der nächsten Ausbauschritte geplant, dass dieses Modell auch für Texte auf Deutsch angewendet werden kann, was die Nutzung des Tools durch die Schreibenden weiter erhöhen soll. Bislang können nur englischsprachige Texte von der Maschine bewertet werden. Weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen im verstärkten Einbezug von Keywords und einer Analyse der Relevanz vom Titel der verschiedenen Artikel.

Längerfristig möchte man die gewonnene Intelligenz auch dafür nutzen, mittels sogenannter Recommender Systemen dem Kunden interessante weitere Artikel vorzuschlagen (Kunden, die sich für Artikel A interessieren, könnten sich auch für Artikel C interessieren). Ebenso wäre es wünschenswert, wenn eine Kundenberaterin oder ein Kundenberater künftig wissen würde, für welche Artikel und Themen sich seine Kunden interessieren.

Fazit

Viele Banken haben sich noch nicht vertieft mit Einsatzmöglichkeiten von Analytics auseinandergesetzt. Wenn Analytics eingesetzt wird, dann geschieht dies meistens vergangenheitsbezogen, d.h. es wird mittels deskriptiver Analytics versucht zu verstehen, was welche Kunden gemacht haben. Insofern ist der Schritt der Credit Suisse mit der Implementierung eines ersten prädiktiven Modells spannend. Der gewählte Anwendungsfall – die Unterstützung von Schreibenden beim Optimieren ihrer Texte – ist auch durchaus sinnvoll. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang einfach, dass das Tool als Hilfestellung und nicht als Bevormundung verstanden wird. Aus Business Perspektive ist dieses Tool in der derzeitigen Ausprägung ein erster Schritt hin zu personalisierteren Angeboten und einem besseren Verständnis, welche Kunden sich für welche Themen wann interessieren.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

27. August 2020

IFZ Sourcing Studie 2020: Dynamik im Sourcing Markt wächst mit steigendem Druck auf Banken

Von Dr. Urs Blattmann, Lukas Compagnoni und Marc Leuenberger

Das aktuelle Tiefzinsumfeld verbunden mit einem wachsenden Margendruck zwingt die Banken, sich vermehrt mit neuen Geschäftsmodellen und der Frage, wo in Zukunft die eigenen Kernkompetenzen liegen sollen, auseinanderzusetzen. Die diesjährige Sourcing Studie zeigt auf, wie bei Schweizer Banken auf der strategischen Ebene mit Auslagerungen von wesentlichen Funktionen umgegangen wird, welche Organisationsstrukturen geschaffen werden, wie das Risikomanagement und die Leistungskontrollen gestaltet werden, aber auch wie die zukünftige Marktentwicklung eingeschätzt wird.

Nach der positiven Resonanz im Markt auf die letztjährige Erstausgabe, publiziert das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ in diesem Jahr 2020 eine Neuauflage mit ergänzenden Schwerpunkten. Nach Einschätzung des Instituts wird Sourcing in der zukünftigen Entwicklung der Finanzindustrie ein Thema sein, mit dem sich Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen von Schweizer Banken vermehrt auseinandersetzen müssen.

Für die IFZ Sourcing Studie wurden einerseits Umfragen bei Banken und Sourcing-Anbietern durchgeführt und andererseits Interviews mit Verwaltungsratspräsidentinnen und -präsidenten, sowie weiteren Bankenvertretern geführt. Die Studie dient insbesondere dazu, den Verantwortlichen eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung zu stellen, so dass Diskussionen und Entscheide rund ums Sourcing auf einer soliden Grundlage geführt, respektive getroffen werden können.

Die zehn wichtigsten Erkenntnisse der Studie sind:

- Sourcing wird weiter wachsen – die Geschwindigkeit wird vom Umfeld, insbesondere von den neuen Mitbewerbern und dem Kostendruck, bestimmt

- Innovation und Agilität sind – nach Einschätzung der Banken – keine Kernkompetenz der Sourcing-Anbieter

- Sourcing-Anbieter vermissen bei Banken eine Offenheit für Neues

- Banken wünschen sich mehr Transparenz und Banking Know-how bei den Sourcing-Anbietern

- Cyber-Security, Digitalisierung und Cloud Computing sind nach Einschätzung der Sourcing-Anbieter die wichtigsten IT-Trends im Banking

- Die Auslagerung der Kreditverarbeitung ist bei der Mehrzahl der Banken innerhalb der nächsten fünf Jahre kein Thema

- Die ‘Best Practice Analyse’ des IFZ zeigt: Kreditprozesse sind nach wie vor komplex, manuell und oft nicht effizient

- Die Sourcing Organisation bei Banken ist noch in der Entwicklung

- Das Risikomanagement ist umgesetzt – beim Sourcing Management gibt es noch Entwicklungspotenzial

- Einschätzung IFZ: In Zukunft werden sich weitere Formen der Zusammenarbeit etablieren

Ein Highlight der Studie ist sicherlich der Input von fünf Verwaltungsratspräsidenten zum Umgang mit Sourcing in Ihren Banken sowie ihre Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung von Auslagerungen wichtiger Funktionen in der Finanzdienstleistungsbranche. Mit den Factsheets zu den einzelnen Sourcing-Anbietern in der Schweiz wird zudem für alle Beteiligten eine Transparenz geschaffen, welche mithilft, neue Kontakte zu knüpfen und Banken namentlich bei der Prüfung der Auslagerung neuer Bereiche aktiv unterstützt.

Weitere Informationen zu diesen Erkenntnissen finden Sie in der Studie. Die rund 100-seitige «IFZ Sourcing Studie 2020» ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden.

IFZ Sourcing Studie – 2020

Wir danken den Sponsoren für die Unterstützung der Studie

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

24. August 2020

Rückblick auf die Konferenz Innovationen im Banking

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Prof. Dr. Simon Amrein

An der IFZ-Konferenz «Innovationen im Banking» wurden zahlreiche Innovationen im Schweizer Bankenmarkt vorgestellt und diskutiert. Unter anderem standen die Themen Anlegen/Investieren, Open Banking und Touchpoints im Fokus. Nachfolgend ein kurzer Rückblick auf die Referate.

Einführung, Prof. Dr. Andreas Dietrich, Hochschule Luzern-Wirtschaft

- Andreas Dietrich begrüsste die Teilnehmenden zum ersten Mal seit langem wieder zu einer physischen Konferenz, welche organisatorisch stark durch das Corona-Schutzkonzept geprägt war.

- Aus Sicht von Andreas Dietrich beginnen die Angebote von FinTechs im Schweizer Finanzmarkt langsam Spuren zu hinterlassen. Ein Beispiel dafür sind die Gebühren für Debit- und Kreditkarten, wo ein gewisser Druck durch Anbieter wie Revolut oder N26 entstanden ist.

- Auch im Bereich Open Banking und im Anlegen ist Bewegung in den Schweizer Markt gekommen.

Digitale Anlagelösungen bei Vontobel und Raiffeisen

Christian Gmünder, COO Wealth Management, Bank Vontobel

Felix Wenger, Ehemaliger Leiter Vertrieb & Kanalkonzeption, Raiffeisen Schweiz

- Die Bank Vontobel hat deshalb vor drei Jahren begonnen, die IT-Architektur grundlegend zu überarbeiten. Darauf aufbauend soll die Implementation von neuen Produkten und Dienstleistungen, bzw. deren Customer Journey, schnell und flexibel möglich sein. Ziel ist es, neue Lösungen innert sechs Monaten lancieren zu können. Die flexible IT-Architektur von Vontobel erlaubt es auch, ziemlich rasch neue Partner anzubinden. Die digitale Vermögensverwaltung RIO von Raiffeisen ist ein Beispiel dafür.

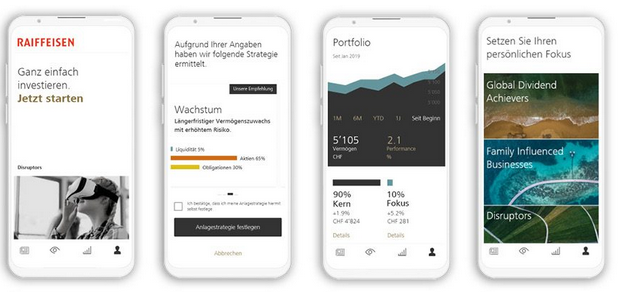

- Zwei Beispiele für neu eingeführten Lösungen sind die Vermögensverwaltungs-Apps Volt von Vontobel (siehe den Blog dazu) sowie RIO von Raiffeisen.

- Christian Gmünder kündigt zudem an, dass die Bank Vontobel in zwei Wochen ein digitales Säule 3a Produkt, basierend auf Volt, lancieren wird.

- RIO wird aktuell mit 1’500 Mitarbeitenden von Raiffeisen getestet und soll im dritten Quartal 2020 live gehen. Die Lösung scheint ähnlich zur Lösung von Volt zu sein. Das Pricing von RIO wird sich aber von demjenigen von Volt unterscheiden. Es richtet sich in erster Linie an Kunden mit einem E-Banking Vertrag.

- Felix Wenger stellte die Lösung vor und zeigte auf, wie eng verzahnt die Wertschöpfungsketten von Vontobel und Raiffeisen sind. So stammen zum Beispiel das Front- und Backend sowie die Risk Engine von Vontobel, Raiffeisen übernimmt unter anderem das Portfoliomanagement, den Vertrieb, das Marketing sowie den Support.

Zielbasiert Investieren: digital zu den Wurzeln zurück

David Strebel, Mitglied der Geschäftsleitung, Thurgauer Kantonalbank

- Die TKB setzt als erste Schweizer Bank seit nun etwa einem Jahr auf zielbasiertes Investieren. Die Anlagestrategie leitet sich dabei von den gesetzten Sparzielen ab (z.B. in Pension mit 63 Jahren, Hauskauf, etc.; siehe dazu auch meinen Blog).

- Der Ansatz ist aus Sicht der TKB ein Paradigmenwechsel, weg von den traditionellen Ansätzen. Ein Merkmal der neuen Anlagestrategie ist beispielsweise, dass das Risiko gegen Ende des Ziels abhängig von der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung möglicherweise deutlich reduziert wird, um die Erreichung auch wirklich sicherzustellen.

- Erste Erfahrungen zeigen, dass dieses Vorgehen sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitenden sehr gut akzeptiert wird. Kundengespräche werden nicht mehr als Verkaufsgespräche wahrgenommen, sondern man erarbeitet zusammen eine Lösung für ein Ziel. Der Kundenberater hat in diesem Konzept eine absolut zentrale Rolle.

Open Banking – Eine Frage der Strategie

Sven Siat, Head Connectivity, SIX

- Sven Siat stellte b.link, die Plattform für standardisierte Schnittstellen von SIX vor (auch dazu auch meinen Blog-Artikel).

- Die Relevanz von Open Banking muss in der Schweiz vor allem auf strategischer Ebene noch stärker verankert werden. Bisher hatte der Schweizer Markt aus Sicht von Sven Siat auf das Thema Open Banking noch eine zu technische Sicht.

- Neue Business Cases ergeben sich im Bereich von Effizienzsteigerungen, Erweiterungen des Produktangebotes, oder der Monetarisierung von Daten. Zudem sind verschiedene Banken vor allem auch an standardisierten Schnittstellen rund um das Thema «Immobilien» resp. Hypotheken interessiert.

- Auf die Frage, welche Standards sich in der Schweiz durchsetzen werden, sieht Siat verschiedene Standards in verschiedenen Bereichen (z.B. Anlegen, Hypotheken etc.). Er weist zudem darauf hin, dass Standards auch kompatibel gemacht werden können und derzeit verschiedene Gespräch am Laufen sind.

Wertschöpfungskette erweitern: Wie Valiant mit dem Immobilienmaklerdienst AgentSelly Mehrwert für Kunden und Partner schafft

Christoph Wille, Leiter Kundenservices und Kanäle, Valiant Bank

- Valiant ist bereits im 2017 eine Beteiligung an fidesso eingegangen, damals eine Lösung für Selbstverkäufer von Immobilien. fidesso wurde 2018 in Agent Selly umbenannt, im 2019 hat Valiant die Mehrheit an Agent Selly übernommen.

- Mit diesem Schritt möchte Valiant die Customer Journey im Bereich Immobilien komplett abdecken, bzw. die Wertschöpfungskette der Bank erweitern. Dazu gehört unter anderem auch das Anbieten und Suchen von Immobilien, sowie die Besichtigung und Schätzung von Immobilien.

- Kundenberater übernehmen unter anderem auch Aufgaben wie die Besichtigung von Immobilien. Dies generiert für die Bank natürlich einen sehr wertvollen Lead.

- Valiant möchte ihr künftiges Vertriebsnetz noch stärker als zuvor nutzen, um AgentSelly bei den Kunden bekannt zu machen. Kundenberatende sollen AgentSelly als interessanten Immobilienmakler positionieren. Es wird vermehrte Logo-Präsenz und auch AgentSelly-Beratende in den Geschäftsstellen von Valiant geben. Des Weiteren gibt es künftig möglicherweise auch eine strategische Erweiterung mit einem Hypothekenvermittlungs-Angebot und der Anbindung eines Versicherungspartners.

- Die Zusammenarbeit mit Agent Selly steht auch anderen Banken offen. Die Bank Thalwil hat sich als erste Bank angeschlossen.

Touchpointerlebnisse im Banking – was Kunden wollen, was Banken anbieten

Prof. Dr. Nils Hafner, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

- Nils Hafner stellte die Resultate der Touchpoint-Studie vor (Download)

- Eine Zusammenfassung der Studie findet sich hier.

Sprachassistenten im Kundenkontakt – wie Swisscard Services clever automatisiert

Gregorio Uglioni, Head of Transformation Operations Services, Swisscard AECS GmbH

Stephan Fehlmann, Senior Business Developer bei Spitch

- Gregorio Uglioni zeigte auf, wie Swisscard Spracherkennung einsetzt. Dadurch konnte bei telefonischen Anfragen ein Teil des Prozesses digitalisiert werden. Die Identifikation der Kunden erfolgt über die App von Swisscard.

- Der Kunde kann nach der Identifikation sein Anliegen verbal schildern anstatt mit den üblichen Nummern für den Geschäftsfall («Drücken Sie 1 für…») selber eine Zuteilung vorzunehmen. Dank der Spracherkennung wird das Anliegen in der Regel automatisch dem richtigen Call Center Agent zugewiesen. Dieser sieht zudem bereits einige Sekunden bevor er den Anruf annimmt, um welches Thema es geht – was von den Mitarbeitenden sehr geschätzt wird.

- Die Spracherkennung funktioniert auch in Schweizerdeutsch. Etwa 60% der Anfragen werden in Schweizerdeutsch formuliert.

- Aktuell werden 90 Prozent der Kundenanfragen korrekt erkannt. Stephan Fehlmann von der Firma Spitch sieht das Potential bei etwa 95 Prozent.

- Mögliche Erweiterungsschritte gehen in Richtung Automatisierung. So können dank der Sprache und abhängig vom Geschäftsfall, gewisse Dialoge von vornherein automatisiert werden.

Digitalize your customer journey around cash

Sandipan Chakraborty, Founder & CEO, Sonect AG

- Sandipan Chakraborty stellte sein Start-up sonect vor. Das Geschäftsmodell von sonect erlaubt Retail-Geschäften, die Rolle von Bankomaten zu übernehmen. Personen, die Geld beziehen möchten, können dies in angeschlossenen Geschäften mittels Vorzeige eines Strichcodes erledigen. Der Vorteil für Banken ist es, dass sie ihre Kosten für das Bankomaten-Netz reduzieren könnten. Geschäfte können ihr Cash-Management verbessern und erhalten zusätzlich Laufkundschaft.

- Das Geschäft ist auf B2B2C ausgerichtet. Eine zukünftige Partner-Bank beispielsweise hat Sonect direkt in der Mobile Banking App integriert.

- Das Angebot von sonect geht aber über das eigentliche Geld beziehen hinaus. So können Kunden auch weitere Angebote gemacht werden (z.B. vergünstigtes Getränk bei Bargeldbezug etc.).

- Sonect ist im Juli 2017 gestartet mit vier Pilot-Geschäften, wo der Bargeldbezug möglich war. Mittlerweile kann in der Schweiz bei 2’300 Geschäften Bargeld bezogen werden. Die Dichte ist gemäss sonect somit bereits höher als diejenige aller Bankomaten in der Schweiz.

- Unter anderem arbeitet sonect mit Unternehmen wie Volg, Valora (k Kiosk, Press&Books) oder den toppharm Apotheken zuammen.

- Demnächst expandiert sonect nach Italien in Zusammenarbeit mit einer grossen italienischen Bank. In den nächsten Quartalen ist auch die Expansion nach Deutschland, Frankreich und Grossbritannien geplant.

PS: Bereits kommenden Donnerstag, 27. August 2020, findet am IFZ die Sourcing Konferenz statt. Es sind noch wenige Plätze verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier. Ab Donnerstag wird dann auch unsere neue Sourcing Studie online verfügbar sein, in der wir aufzeigen, wo die Schweizer Banken in Bezug auf das Sourcing stehen.

PPS: Am 26. November findet die Retail Banking Konferenz 2020 statt. Weiter Informationen hier.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

17. August 2020

Der Digitale Mailraum der UBS – oder die Digitalisierung interner Arbeitsprozesse

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Der Büroalltag wird auch im Banking zunehmend digitalisiert. Mit dem Projekt «Digitaler Mailraum» hat die UBS einen diesbezüglich interessanten Schritt getätigt, indem der tägliche Posteingang digitalisiert und gleichzeitig die Effizienz der Prozesse erhöht wird. Warum ich dieses Projekt spannend finde und welche Auswirkungen Covid-19 auf dieses Projekt hatte, erfahren Sie im heutigen Blog.

Die UBS hat sich zum Ziel gesetzt, die «Front-to-Back-Efficiency» zu erhöhen und dadurch grundsätzlich digitaler und schneller zu werden. Im Rahmen dieses Programms hat die Bank in den vergangenen rund 10 Monaten einen «digitalen Mailraum» aufgebaut. Um alle gewünschten Funktionalitäten auf einer Plattform vereinen zu können, hat UBS die Plattform selber aufgebaut.

So funktioniert der digitale Mailraum bei UBS

Grundsätzlich hat der digitale Mailraum die Aufgabe, den gesamten physisch anfallenden Posteingang von UBS zu organisieren und optimieren. Darunter fallen beispielsweise Briefe, Formulare oder Verträge, welche der UBS zugestellt werden. In einem ersten Projektschritt wurden die externen Posteingänge digitalisiert. Sämtliche externe Post gelangt nun zum digitalen Mailraum, in welchem alle papierbasierten eingehenden Dokumente zentral bearbeitet werden. Nach dem Auspacken und Vorsortieren der eingehenden Post wird die papierbasierte Korrespondenz gescannt. Während das Scanning von Dokumenten derzeit noch oftmals der letzte Prozessschritt ist (Archivierung), werden die Unterlagen in dieser Prozesslogik gleich nach dem Eintreffen der Unterlagen vom UBS Scanning Team digitalisiert.

Der neue Prozess geht über das eigentliche Scannen hinaus. Ziel ist es, dass die Informationen aus papierbasierten Dokumenten direkt in den IT-Systemen weiterverarbeitet werden können. Entsprechend braucht es für das maschinelle Lesen der Information zusätzlich eine optische Zeichenerkennung. Die Technologie, welche Texte erkennt und eine beschleunigte Sortierung, Zuordnung (Klassifizierung) und Verarbeitung des täglichen Schriftverkehrs im Unternehmen ermöglicht, heisst OCR („Optical Character Recognition“). Auch die UBS setzt die OCR-Technologie ein, um die Aufbereitung und effiziente Weiterverarbeitung von Dokumenten zu ermöglichen.

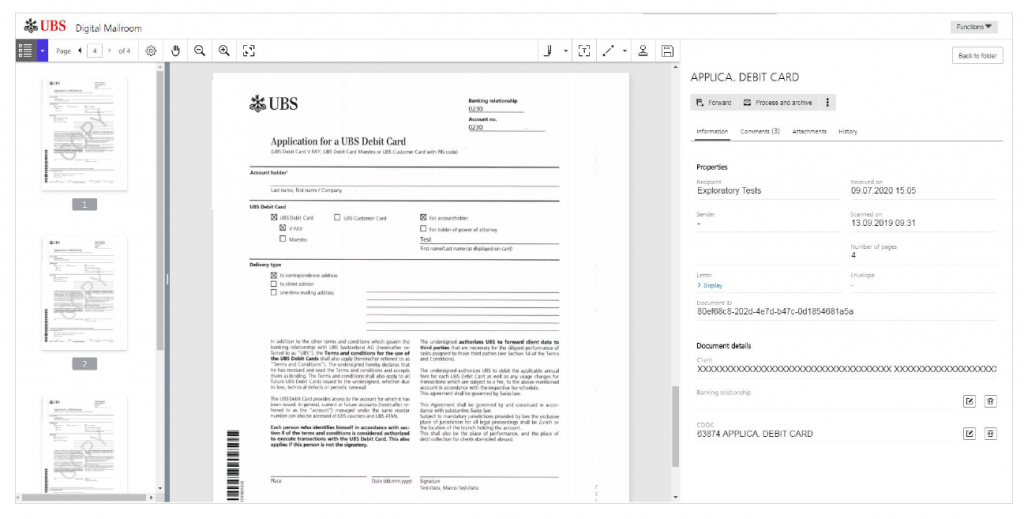

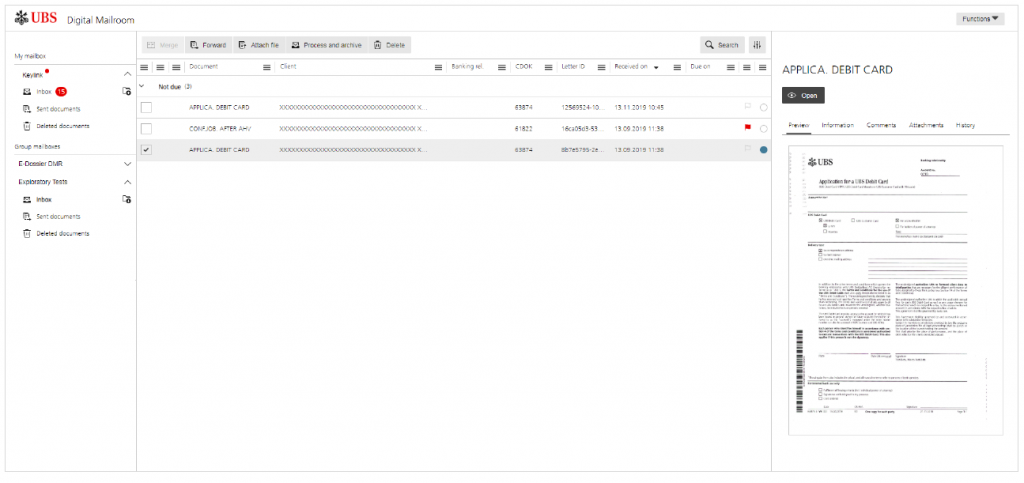

Der digitale Mailraum sendet nach diesem Prozessschritt die extrahierten Daten dem richtigen Empfänger (eine Person oder eine Gruppe) mit korrekter Angabe zum jeweiligen Geschäftsprozess (z.B. Hypothekarverlängerung) zu. Der Mitarbeitende kriegt danach eine Nachricht im Outlook, dass Post im digitalen Mailraum angekommen ist (vgl. Abbildung 1). Die Post kommt bei UBS jeweils nachts an. Um 9 Uhr sollten die Mitarbeitenden die meisten digital aufbereiteten Informationen bereits im Postfach haben.

Zentral am Prozess ist also, dass nicht «nur» Post eingescannt wird, sondern – wo immer möglich – die Daten bereits so aufbereitet werden, dass die Mitarbeitenden den Prozess digital weiterverarbeiten können. Ein Beispiel ist in Abbildung 2 ersichtlich. Der Mitarbeitende sieht links den Antrag für eine UBS Debit Karte. Rechts kann er den Antrag elektronisch weiter verarbeiten.

So gut funktioniert es bislang – und warum Corona das Projekt beschleunigt hat

Der ursprüngliche Projektplan sah vor, dass 13’000 Mitarbeitende der UBS Schweiz bis Ende Sommer 2020 den digitalen Mailraum nutzen sollten. An Weihnachten haben rund 500 Mitarbeitende das Tool getestet. Die Bank hatte dabei durchaus etwas Respekt vor der Aufgabe, die Mitarbeitenden in diese neuen (digitalen) Prozesse einzuführen. Doch statt des geplanten Projekt-Rollouts kam der durch die beschleunigte Ausbreitung des Corona-Virus verursachte Lockdown. Da die physische Auslieferung der Briefe an Personen im Homeoffice schwierig ist, wurde der digitale Mailraum kurzfristig deutlich schneller umgesetzt als ursprünglich geplant. Per 1. April 2020 wurde er für rund 13’000 Mitarbeitende der UBS Schweiz ausgerollt. Diese breite Lancierung hat technisch gut geklappt – und auch die Akzeptanz war gemäss Aussagen der UBS durch die speziellen Umstände des Lockdowns sehr schnell sehr hoch, das Feedback positiv. In der Zwischenzeit haben sich viele Mitarbeitende bereits an die neue Lösung gewöhnt. Möglicherweise hängt dies auch damit zusammen, dass das Tool – gemäss einigen Feedbacks die ich erhalten habe – ziemlich einfach und intuitiv zu bedienen ist. Auch das «Look and Feel» ist ähnlich wie andere Tools, welche Kundenberatende nutzen.

Eindrücklich ist, dass Anfangs Juli bereits 89 Prozent aller Dokumente, die per externer Post angekommen sind, digital verarbeitet werden. 11 Prozent der Briefe, vor allem solche die als «persönlich» markiert sind oder Urkunden und ähnliches, werden (noch) nicht digital verarbeitet.

Ein kritischer Punkt ist sicherlich, wie viel dieser Korrespondenz auch inhaltlich korrekt erkannt wird. Gemäss Falk Schwesinger, Head Operational Transformation bei der UBS Schweiz, funktioniert vor allem das Erkennen von strukturierten Daten (v.a. UBS-Formulare) sehr gut. Hier können viele Daten herausgefiltert und für die weitere Verarbeitung vorbereitet werden. Komplexer sind hingegen unstrukturierte Daten (z.B. Briefe mit Anweisungen von Kunden). Gerade für das Wealth Management wäre das Erkennen und die elektronische Weiterverarbeitung von unstrukturierten Aufträgen sehr wichtig.

Mögliche Felder der Weiterentwicklung und Optimierung

Natürlich kann der Digitale Mailraum noch weiterentwickelt werden. Die folgenden Massnahmen sind geplant:

- Durch den verstärkten Einsatz von RPA (Robotic Process Automation) können künftig gewisse Prozessschritte automatisiert übernommen oder zumindest angestossen werden.

- Auch E-Mails sollen künftig auf die Plattform des digitalen Mailraums gelangen.

Künftig soll auch die interne Post auf die Plattform des digitalen Mailraums kommen. Dies würde nicht nur die Effizienz erhöhen, sondern auch mehr Papier sparen.

Fazit

Der digitale Mailraum hilft der UBS, das digitale Arbeiten weiterzuentwickeln und damit auch die Arbeitseffizienz potenziell zu erhöhen. Er zeigt zudem auf, dass die Digitalisierung auch zu Verbesserungen von internen Arbeitsabläufen führen kann. Gleichzeitig können auch Kunden von solchen Projekten profitieren, indem Dokumente schneller am richtigen Ort sind und die Antwortzeiten sich dadurch verkürzen. Entsprechend halte ich dieses Projekt für sinnvoll und relevant.

Mir persönlich ist derzeit keine andere Schweizer Bank bekannt, die ein solches Projekt in diesem Ausmass verfolgt. Aus dem Markt hört man aber, dass einzelne Versicherungsinstitute ähnliche Plattform lancieren. Sinnvoll wäre der Einsatz einer solchen Lösung sicherlich auch für Krankenkassen.

Kommentare

2 Kommentare

Die zehn meistgelesenen Blog-Artikel im Jahr 2020 | IFZ Retail Banking Blog

28. Dezember 2020

[…] Der Digitale Mailraum der UBS – oder die Digitalisierung interner Arbeitsprozesse […]

Oliver Mascher

17. August 2020

Die Digitalisierung des Posteingangs sollte seit mindestens 15 Jahre (zu mindestens bei Versicherungen) Standard sein. Auch das Auslesen von Formularen wird schon sehr lange von Standardsoftware unterstützt. Viele Formulare werden bereits vollständig automatisch erkannt und verarbeitet (z.B. Abrechnungen bei Krankenkassen). In den letzten 5 Jahren ist durch Machine Learning ein grösserer Fokus auf die Erkennung der Inhalte bei unstrukturierten Posteingängen gelegt worden, um die teilweise manuelle Triage auch vollständig zu automatisieren. Heute gehen normalerweise alle Anstrengungen in die Richtung den Papiereingang zu vermeiden. Heute sollte gar kein Papierantrag mehr für die Beantragung einer Debitkarte oder die Verlängerung einer Hypothek notwendig sein.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

20. Juli 2020

Risikomanagement beim Sourcing von Schweizer Banken

Von Dr. Urs Blattmann, Lukas Compagnoni und Marc Leuenberger

Im Rahmen der IFZ Sourcing Studie, welche Ende August 2020 veröffentlichet wird, haben wir anhand von Interviews auch Aspekte des Risikomanagements untersucht. Im heutigen Blog publizieren wir vorab eine Zusammenfassung und zeigen auf, welche Risiken im Sourcing auftreten können, wie Schweizer Banken mit Sourcing-Risiken umgehen und welche Aspekte speziell zu beachten sind.

Durch das Outsourcing von Dienstleistungen ergibt sich für Finanzdienstleister die Herausforderung, dass verschiedenste operationelle Risiken durch die Auslagerung sowohl im eigenen Unternehmen als auch beim Sourcing-Partner auftreten. Lagert eine Bank zum Beispiel ihren Zahlungsverkehr an ein Drittinstitut aus, so sind Kundendaten der Bank aufgrund der erforderlichen Prozesse zumindest zeitweise nicht mehr nur im eigenen Unternehmen, sondern auch beim Drittinstitut vorhanden. Dadurch vergrössert sich beispielsweise die Angriffsfläche für potenzielle Betrüger. Ein effektives Risikomanagement im Sourcing-Umfeld muss diesem Umstand Rechnung tragen. Speziell herausfordernd ist dabei, dass selbst eine einwandfreie Zusammenarbeit zwischen Finanzdienstleister und Sourcing-Partner nie in allen Details vollständig transparent sein kann und sich so zwangsläufig Informationsasymmetrien ergeben.

Outsourcing-Risiken sind vielschichtig und komplex

Risiken beim Outsourcing sind vielschichtig und können verschiedene Ausprägungen haben. So entstehen Risiken beispielsweise durch Systemausfälle bei Providern, durch erschwerte Kontrollen und Informationsasymmetrien, durch Abhängigkeiten zum Sourcing-Partner, durch Qualitäts- und Knowhow-Verlust, durch interne oder externe betrügerische Aktivitäten oder andere Sachverhalte. Hinzu kommen Reputationsrisiken, die in der Regel als Folge eines vorgelagerten Risikos zusätzlich auftreten. So ist es beispielsweise denkbar, dass ein medienwirksamer Betrugsfall bei einem Sourcing-Anbieter auch bei der auslagernden Bank zu einem Image-Schaden führt.

Die Verschiedenartigkeit der Risiken, aber auch die unterschiedliche Art der Zusammenarbeit mit den Sourcing-Partnern, stellen das Risiko-Management vor grosse Herausforderungen. Denn die Risiken lassen sich nicht pauschal beurteilen; vielmehr muss jedes Outsourcing-Verhältnis einzeln auf seine Risiken überprüft werden, bevor eine Aggregation vorgenommen und eine übersichtliche Zusammenstellung der Risiken erarbeitet werden kann. Hinzu kommt, dass Sourcing-Risiken zu einem grossen Teil durch Tail-Risks, d.h. selten auftretende Fälle mit hohem Schadenausmass, geprägt sind. Da für solche Risiken per Definition kaum Erfahrungswerte vorhanden sind, sind sowohl die Risikoidentifikation als auch die Quantifizierung des Risikos oft schwierig.

Sourcing-Risikomanagement bei Schweizer Banken

Aufgrund der hohen Bedeutung der Risiken beim Auslagern von Dienstleistungen schenken die Schweizer Banken sowohl einem permanenten Risikomanagement als auch einer laufenden Leistungsbeurteilung im Sourcing eine hohe Beachtung. Die Interviews haben gezeigt, dass sich die Banken intensiv Gedanken darüber machen, wie das Risikomanagement und die Leistungsbeurteilungen im Sourcing sowohl effektiv wie auch effizient durchgeführt werden können. Eine Bank hat beispielsweise angekündigt, dass sie in Zukunft ihre Sourcing-Anbieter stärker in den Risikomanagement-Prozess einbinden möchte – so sollen die Risikomanagement-Aktivitäten der Sourcing-Anbieter stärker mit den eigenen Aktivitäten abgestimmt werden können.

Im Rahmen der Interviews hat sich gezeigt, dass die Banken in der Regel bereits vor Beginn einer allfälligen Zusammenarbeit mit einem Sourcing-Partner im Rahmen eines Due Diligence-Prozesses eine Risikobeurteilung vornehmen, wobei unter anderem auch die Bonität und die Reputation des potenziellen Sourcing-Partners geprüft werden. Verschiedentlich wurde auch darauf hingewiesen, dass in dieser Phase zusätzlich das ‘Matching’ der beiden Unternehmenskulturen überprüft werden muss, weil sonst im Krisenfall ein gemeinsames Problem-Verständnis fehlt, welches die Grundlage für ein gutes Krisenmanagement bildet.

Nach der Etablierung einer Sourcing-Partnerschaft werden die identifizierten Risiken laufend überwacht. Hierzu haben einige Banken im Rahmen des Risk-Reportings eine eigene Kategorie für die Sourcing-Risiken definiert. Andere Banken verstehen die Sourcing-Risiken als Teil der gesamten Geschäftsprozesse und beurteilen die Risiken aus Prozessoptik. Wichtig scheint bei der laufenden Risikobeurteilung, respektive Überwachung, eine enge Verbindung zur Leistungsbeurteilung der Sourcing-Partner zu sein. Denn wenn die periodische Leistungsbeurteilung zeigt, dass die Servicequalität des Sourcing-Partners sinkt, kann dies – im Sinne eines Frühwarnsignals – auch aus Risikooptik relevant sein.

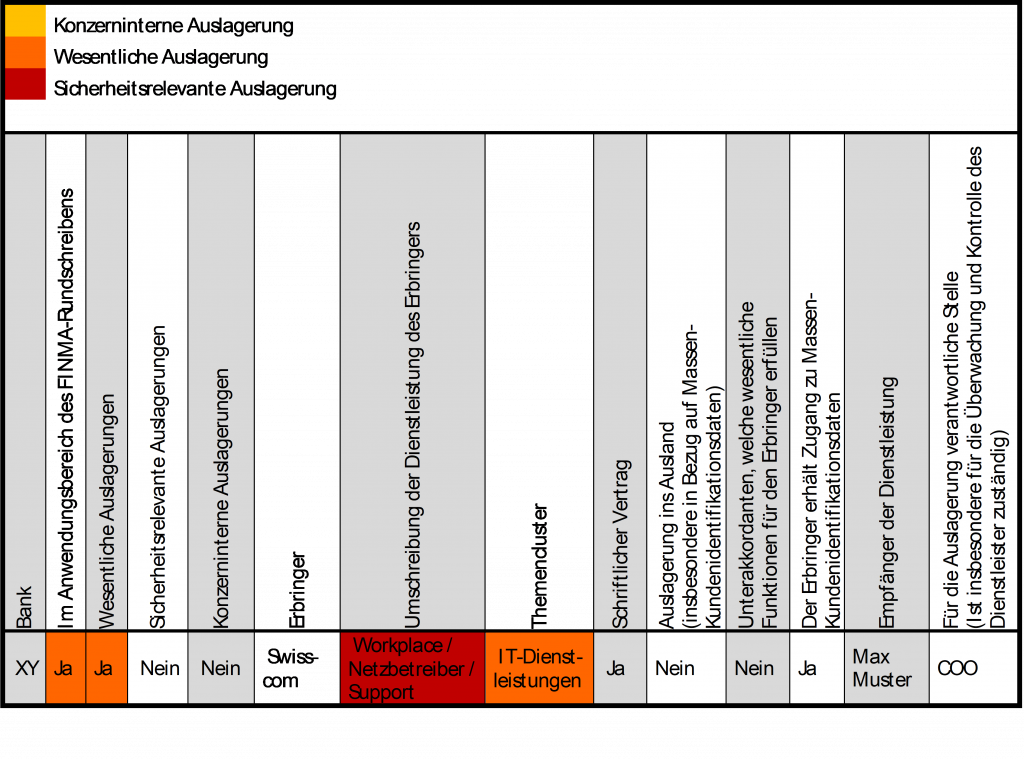

Ein Instrument, das wichtige Anhaltspunkte für das Risikomanagement bietet, bildet das Inventar, in dem alle wesentlichen Auslagerungen einer Bank aufgeführt sind. Ein solches Inventar muss gemäss FINMA-RS 2018/3 jede Bank führen. Viele Banken gehen inhaltlich jedoch über die Vorgaben des Rundschreibens hinaus und tragen zusätzlich aus Risikooptik relevante Informationen ein, wie zum Beispiel ob Massenkundenidentifikationsdaten ausgelagert werden. So kann das Inventar dabei helfen, die spezifischen Risiken für jede Auslagerung besser zu identifizieren. Im Rahmen der Interviews für die IFZ Sourcing-Studie wurde uns von einer Bank ein Musterinventar zur Verfügung gestellt, welches in Abbildung 1 ersichtlich ist (zur Vereinfachung mit lediglich einem Eintrag).

Quantifizierung der Risiken

Eine Quantifizierung der Risiken im Sourcing im Sinne einer Schadensumme – zum Beispiel in Form eines Value at Risk – ist aufgrund der erwähnten Tail-Risk-Problematik alles andere als einfach. Interviewpartner haben auch auf die zusätzliche Problematik von nachgelagerten potenziellen Reputationsschäden hingewiesen, die selbst bei einem tatsächlich eingetretenen Schadenfall kaum korrekt quantifiziert werden können.

Einige befragte Banken haben aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten davon abgesehen, die Schadensumme aus Outsourcing-Risiken einzeln zu schätzen. Diese Banken «quantifizieren» ihre Outsourcing-Risiken stattdessen in Form von Risikoklassifizierungen (z.B. Risikoklassen 1-5). Jeder Risikoklasse werden mögliche Ausprägungen zugeordnet (z.B. Risikoklasse 1 = keine Incidents mit Sourcing Dienstleister im vergangenen Monat). Zusätzlich werden zum Teil Risikolimiten für ausgewählte Key Performance Indikatoren definiert, bei deren Erreichen Steuerungsmassnahmen geprüft und/oder eingeleitet werden.

Andere Banken schätzen die Risiken eines potenziellen Schadenfalls anhand von Eintrittswahrscheinlichkeiten und potenziellem Schadenausmass quantitativ ab, wobei auch hier die Risikosteuerung in der Regel anhand von Risikolimiten vorgenommen wird.

Unabhängig von der Methodik der Quantifizierung scheint es für die Steuerung der Risiken vor allem wichtig, dass die Banken im Rahmen der Quantifizierung erkennen, wo Steuerungsmassnahmen nötig sein könnten und wie diese zu gestalten wären. In diesem Sinne wird zum einen eine gewisse Transparenz hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen Risiken geschaffen und zum anderen die Grundlage für die Vorbereitung von Massnahmen. Gewisse Banken haben zudem erwähnt, dass sie sich auch mit anderen Finanzinstituten austauschen, um die Transparenz von potenziellen Sourcing-Risiken zu verbessern und deren Ausmass besser abschätzen zu können. Da – wie bereits erwähnt – im eigenen Institut oft wenig Erfahrungswerte im Zusammenhang mit Sourcing-Risiken vorhanden sind, erscheint ein vertiefter Austausch zwischen Banken im Zusammenhang mit dem Management der Sourcing-Risiken durchaus sinnvoll.

Vor allem ist aber auf die Bedeutung einer regelmässigen Kommunikation zwischen Bank und Sourcing-Anbieter hinzuweisen, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Massnahmen vorzubereiten. Ein wichtiges Instrument ist in diesem Zusammenhang die Leistungsbeurteilung und die Diskussion der Ergebnisse zwischen Sourcing-Anbieter und Finanzinstitut. Denn gerade bei der Reaktion auf mögliche Schwachstellen und Mängel zeigt sich, wo das Risikomanagement besonders aufmerksam zu betreiben ist.

Fazit

Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die beiden Aufgaben des Risikomanagements und der Leistungsbeurteilung nicht vollständig getrennt werden. Da die Erkenntnisse aus der Leistungsbeurteilung Indikationen möglicher Risiken enthalten können, sollten diese auch in den Risikomanagement-Prozess einfliessen. Zudem scheint es zielführend, beiden Aufgaben eine Prozesssicht zu Grunde zu legen. Nur so werden Anforderungen und Auswirkungen auf Tätigkeiten, die der reinen Sourcing-Aktivität vor- oder nachgelagert sind, in die Betrachtung einfliessen und ein stimmiges Bild der gesamten Abläufe wiedergeben.

Eine regelmässige Kommunikation zwischen dem Sourcing-Anbieter und der Bank ist auch im Risikomanagement unerlässlich. Denn ein regelmässiger Austausch kann die Transparenz gegenseitig erhöhen und so dazu führen, dass Leistungen optimiert und Risiken frühzeitig erkannt und gesteuert werden können. Insbesondere die gemeinsame Besprechung von Risiken und Leistungsbeurteilung sowie das gemeinsame Festlegen von Massnahmen und deren Realisierungsplänen, können substanziell zur Vertrauensbildung beitragen und so zu einer friktionslosen Zusammenarbeit führen.

Ergänzend scheint auch ein vertiefter Austausch innerhalb der Branche, das heisst zwischen den Finanzdienstleistern, zu helfen, die Qualität des Risikomanagements und der Kontrolle im Sourcing weiter zu verbessern. Gerade bezüglich der Quantifizierung von Risiken als eine der zentralen Aufgaben des Risikomanagements könnte ein regelmässiger Erfahrungsaustausch zwischen den Banken einen Mehrwert bieten.

Hinweis: Im Rahmen der IFZ Sourcing Konferenz vom 27. August 2020 werden die Ergebnisse der aktuellen IFZ Sourcing Studie vorgestellt. Zudem beleuchten externe Referenten verschiedene Aspekte des Sourcings wie internationale Erfahrungen, Chancen im IT-Sourcing oder Ansätze im Management von Sourcing-Partnern. Zum detaillierten Programm und zur Anmeldung geht’s hier.

Kommentare

0 Kommentare

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

14. Juli 2020

Andere Retail Banking Institute,

Die Baloise Bank SoBa lanciert einen Messenger im Mobile Banking – warum das interessant ist

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Ein grosser Teil der (privaten) Kommunikation findet heutzutage auf dem Smartphone statt. Dabei sind Messenger Dienste wie WhatsApp zentrale Anwendungen. Banken hingegen kommunizieren mit ihren Kunden zumeist weiterhin mittels Briefen, Telefonanrufen und Nachrichten/Dokumenten im eBanking. Die Baloise Bank SoBa lanciert nun innerhalb ihrer Mobile Banking App einen neuen elektronischen Kommunikationskanal. Einerseits können Kunden damit der Bank via Messenger Chat Fragen stellen. Andererseits kann die Bank über diesen Kanal ihren Kunden verschiedene Push-Meldungen versenden. Im heutigen Blog stelle ich die Anwendung vor.

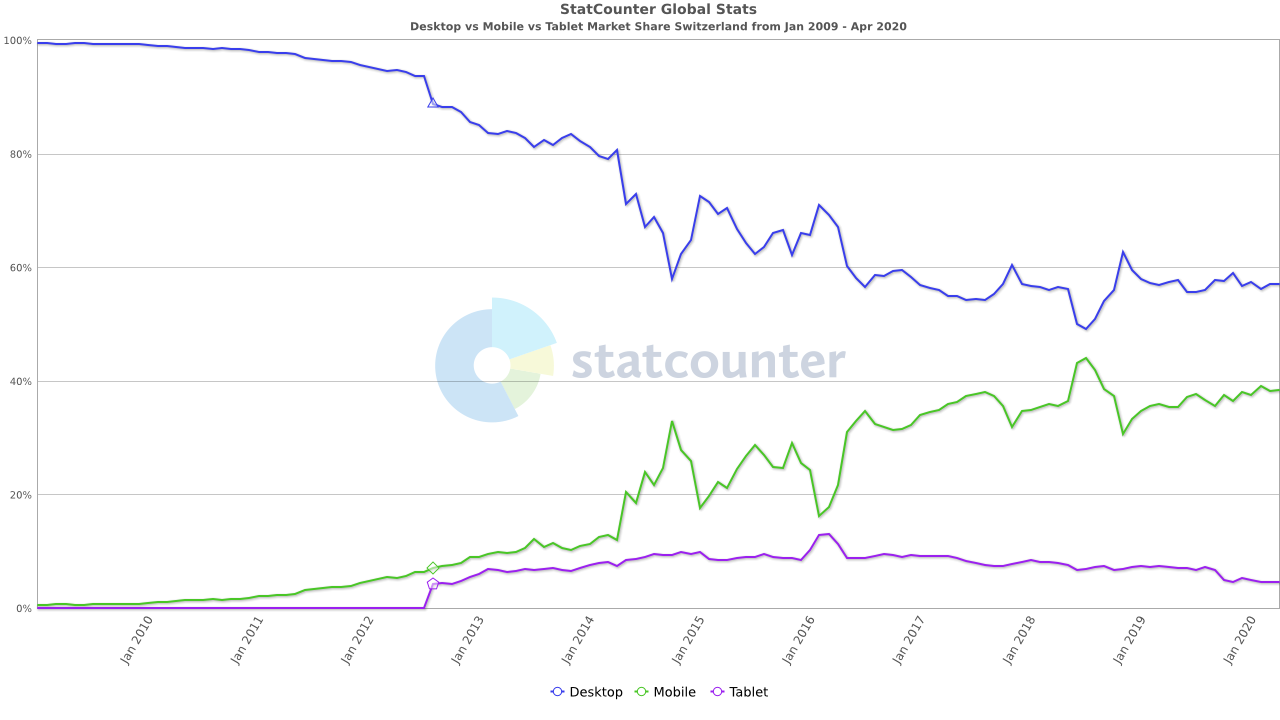

Gemäss einer Analyse von Statcounter läuft derzeit weltweit 52% des Internet-Datenverkehr-Volumens über das Smartphone (Mobile), 45% über den Desktop-Computer und 3% über das Tablet. In der Schweiz hingegen ist der Desktop derzeit noch immer der wichtigste Kanal. Im März 2020 wurden rund 57% des elektronischen Datenverkehrs via Desktop abgefragt, derweil 38% des Volumens über das Mobile und 5% über Tablets lief. Wie Abbildung 1 aber aufzeigt, wird der Mobile Kanal auch hierzulande immer wichtiger.

Auch das Banking kommt immer mehr auf das Smartphone. Gemäss der vom IFZ gemeinsam mit ti&m durchgeführten Studie nutzen derzeit in der Schweiz bereits rund 54 Prozent der SchweizerInnen Mobile Banking. Im Jahr 2016 lag dieser Wert noch bei 13 Prozent (vgl. Blog-Eintrag hier). Vor diesem Hintergrund hat die Baloise Bank SoBa schon vor einigen Jahren angekündigt, dass sie ihren Fokus noch viel stärker auf das Smartphone legen wird.

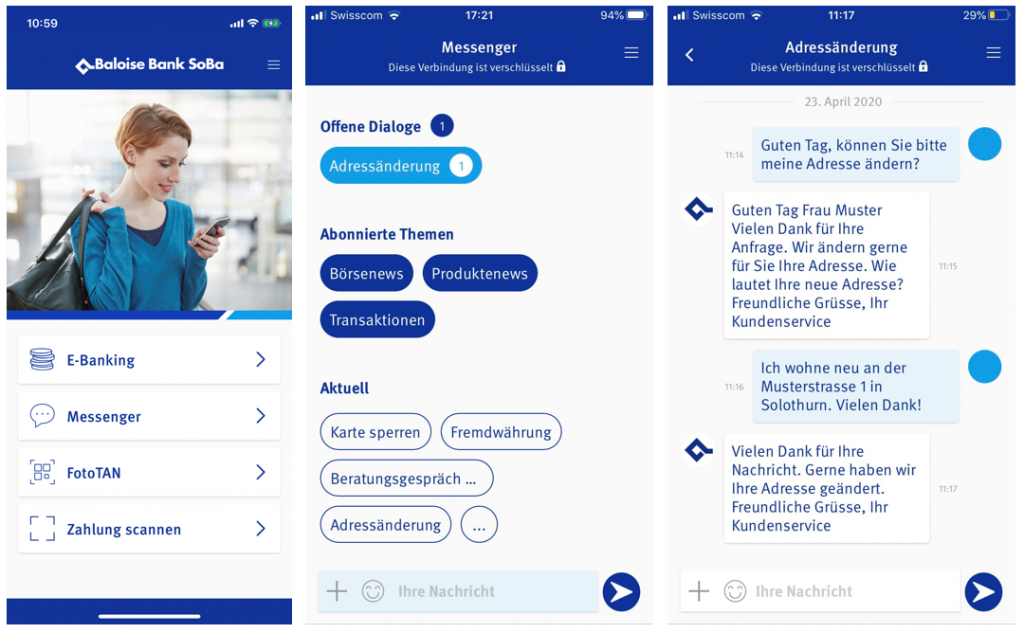

Das Projekt Textme der Baloise Bank SoBa

Mit dem Projekt «Textme» hat die Baloise Bank SoBa gemeinsam mit der Firma Ubitec einen Messenger direkt in die bestehende Mobile Banking App integriert (siehe Abbildung 2). Mit dem Messenger sollten verschiedene Ziele verfolgt werden. Der neue Kommunikationskanal sollte möglichst einfach sein, (nur) auf dem Smartphone stattfinden und keine zusätzliche Installation eines Programms benötigen. Zudem sollte neben dem eigentlichen «texten» zwischen Bank und Kunden auch die Möglichkeit bestehen, Kunden via Smartphone über wichtige Ereignisse/Transaktionen zu informieren.

Grundsätzlich bietet der Messenger drei verschiedene Möglichkeiten für die Interaktion:

- Direkte Kommunikation von Kunden an die Support-Einheit, an die Kundenberater oder den Aussendienst der Baloise Bank SoBa. Der Kunde soll dadurch – ähnlich wie bei WhatsApp –dem Kundenberater oder der Support-Stelle über die App Fragen stellen können. Der Messenger wird asynchron sein – das heisst in der Regel gibt es keinen direkten/sofortigen Dialog. Für gewisse Anfragen soll gemäss Roger Sutter, Digital Officer bei der Baloise Bank SoBa, künftig auch ein Chatbot zur Verfügung stehen.

- Automatisierte Notifikationen von z.B. Buchungen, eRechnungen oder weiteren Dokumenten an die Kunden durch die Bank (mit einer Notifikation auf dem Smartphone).

- Lancierung von Kampagnen und Aktionen durch die Bank über den Messenger. Dies kann manuell, aber auch regelbasiert oder basierend auf «predictive analytics» geschehen.

Wichtig ist einerseits festzuhalten, dass der Messenger nicht ein «Chat» in dem Sinne ist, dass man rasche Antwortzeiten von weniger als 5 bis 10 Minuten erwarten kann. Die häufigsten Fragen bei einem Callcenter – die Fragen nach dem aktuellen Kontostand und nach einem neuen Passwort – sind entsprechend wohl eher weniger für diesen Messenger geeignet. Hingegen kann ich mir vorstellen, dass beispielsweise Fragen zu Anlagemöglichkeiten (Meinungen zu einzelnen Aktientiteln) über den Messenger an die Bank gelangen werden.

Als zweites scheint mir vor allem die Möglichkeit wichtig, dass die Bank dank dem Messenger verschiedene Ereignisse per «Push» an ihre Kunden übermitteln kann (Transaktionen, eRechnungen, Überweisungen, Dokumente usw.). Beispielsweise erhält der Kunde – sofern er das möchte – täglich eine Transaktionsliste (Einnahmen und Ausgaben vom Vortag, siehe Abbildung 3).

Standardmässig eingerichtet sind vier verschiedene Bereich von Push-Notifikationen: «persönliche Dialoge», «Börsennews», «Produktenews» und «Transaktionen». Abgesehen von den persönlichen Dialogen kann der Kunde die Abo-Funktionen aber alle ausschalten (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Push-Nachrichten der Bank im Bereich «Einstellungen»

Der Messenger steht dabei nur für existierende Bankkunden, welche Mobile Banking App nutzen, zur Verfügung. Der Vorteil an der Integration im Mobile Banking ist, dass der Kunde dadurch immer identifiziert ist, was aus rechtlicher Sicht mehr Optionen für Beratungen offenlässt.

Interessiert ein solches Angebot Kunden überhaupt? Was zeigen Umfragen zum Thema «Chatten mit der Bank»?

Repräsentative Umfragen zu Messenger-Funktionen in Zusammenhang mit Banken sind mir keine bekannt in der Schweiz. Wenn man das Potenzial aber näherungsweise ausloten möchte, können die Resultate einer vom IFZ gemeinsam mit ti&m durchgeführten Umfrage bei 1’000 Schweizerinnen und Schweizern vom Sommer 2019 beigezogen werden. Gemäss dieser – vor der durch das Corona-Virus verursachten Krise durchgeführten – Umfrage ist die Kommunikation per Chat derzeit (noch) keine präferierte Form, sich mit ihrer Bank auszutauschen. Bislang haben sich 11 Prozent der befragten Personen mit ihrer Bank schon einmal via Chat ausgetauscht. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen sind es nicht überwiegend junge Leute, die den Chat mit einer Bank schon einmal genutzt haben. Nur eine von vier Personen, die schon einmal mit einer Bank gechattet hat, ist jünger als 30 Jahre. Es kann auch festgehalten werden, dass die Kunden im Kontakt mit ihrer Bank heute nach wie vor primär das Telefon benutzen (vgl. Service-Excellence-Cockpit 2019). Die Kommunikation über das Telefon (oder auch per E-Mail) funktioniert mit Schweizer Banken offenbar dermassen gut, dass kein Bedarf an zusätzlichen Kommunikationskanälen gegeben ist. 54 Prozent der Befragten geben an, dass sie auch in Zukunft nicht mit einer Bank chatten wollen. Frauen und ältere Personen sind gegenüber dem Chat skeptischer als Männer und jüngere Personen. Diejenigen, welche sich vorstellen können, über den Chat mit Banken in Kontakt zu treten, präferieren einen Chat über den Computer, gefolgt von Chats via Smartphone und von Chats via Tablet.

Fazit

Obwohl der Chat oder auch ähnliche Formen wie Messenger-Dienste in der Schweizer Bankenwelt derzeit noch wenig Relevanz haben, finde ich das Projekt der Baloise Bank SoBa interessant. Einerseits empfinden es gewisse Kunden sicherlich als Vorteil, einen weiteren neuen Touchpoint zur Verfügung zu haben und mit der Bank auch über diesen Weg kommunizieren zu können. Ich persönlich erwarte aber nicht, dass dieser Touchpoint in dieser Funktion eine hohe Relevanz erhalten wird. Wichtiger und relevanter scheint mir die Möglichkeit für die Bank zu sein, über diesen Messenger Push-Notifikationen an Kunden senden zu können. Abhängig von den Einstellungen der Kundinnen und Kunden, «hören» diese fast täglich etwas von ihrer Bank respektive erhalten eine Nachricht. Dies kann sowohl für die Kunden als auch für die Bank einen Nutzen generieren.

Die prominente Platzierung des Messengers in der Mobile Banking App der Baloise Bank SoBa weist auch darauf hin, dass dieses Projekt für die Bank eine strategisch ziemlich hohe Bedeutung hat. Es wird sich nun aber zeigen müssen, ob das Potenzial auch tatsächlich ausgeschöpft werden kann.

Kommentare

1 Kommentare

Michel Meyer

29. Juli 2020

Etwas merkwürdige Umsetzung von Push Benachrichtigungen. Dafür braucht es eigentlich keine Chat-Integration (siehe beispielsweise UBS Mobile Banking App.

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.

6. Juli 2020

Die UBS lanciert Multibanking – eine Einschätzung

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

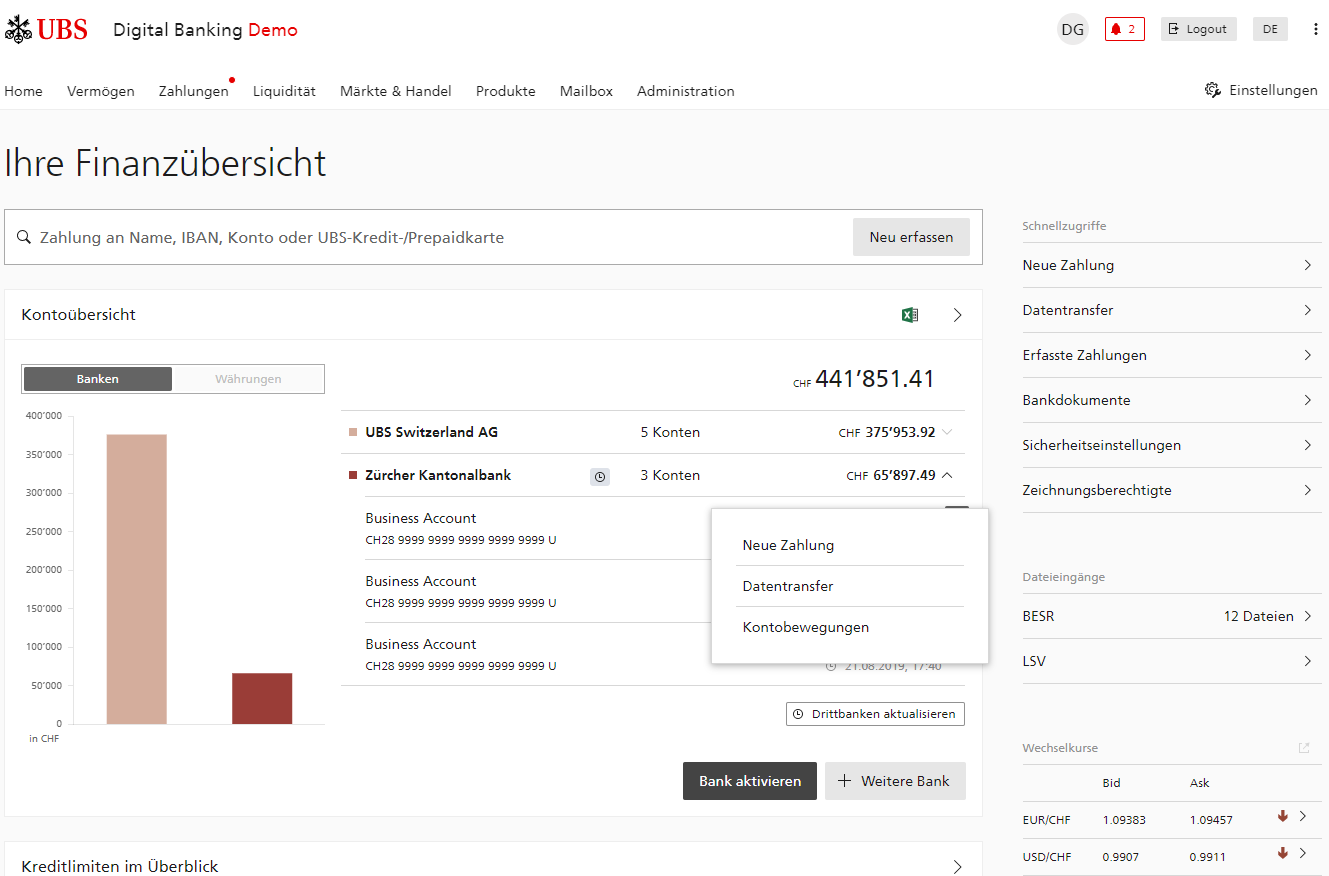

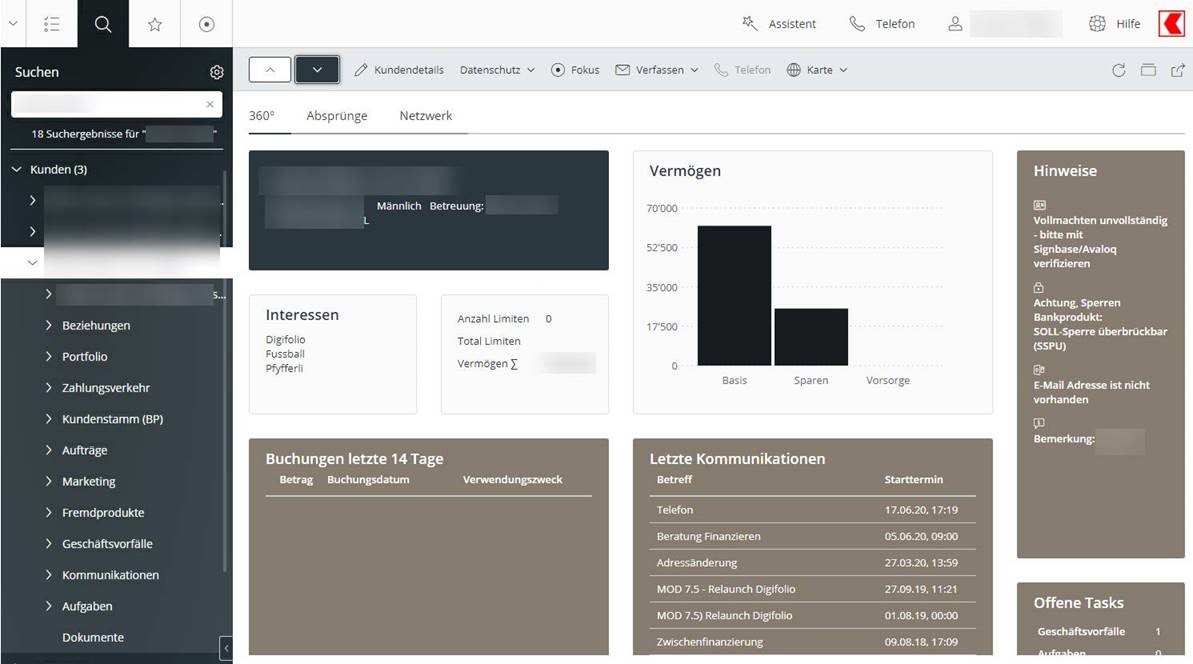

Zwei von drei Schweizer KMU haben mehrere Bankbeziehungen. Für diese ist es aufwändig, jederzeit den gewünschten Überblick über die gesamte Liquiditätssituation zu erhalten. Multibanking, die Verwaltung aller Zahlungskonten verschiedener Banken bei einer Bank, kann hier Abhilfe schaffen. Nachdem u.a. bereits die Credit Suisse oder Valiant ihre Lösungen lanciert hat, startet heute die UBS mit rund 100 Pilot-Kunden. Ab Herbst sollte die Lösung für alle KMU zur Verfügung stehen. Ich durfte mir die Lösung frühzeitig anschauen und werde nachfolgend auf die Lösung (inkl. dem USP) und verschiedene strategische Überlegungen eingehen.

Gemäss unserer im Jahr 2019 gemeinsam mit e.foresight durchgeführten Studie „Digitales Firmenkundengeschäft“, haben zwei Drittel der Schweizer KMU mehrere Bankbeziehungen, wobei die Anzahl Bankbeziehungen mit steigender Unternehmensgrösse zunimmt. 46 Prozent der Firmenkunden unterhalten zwei bis drei Bankverbindungen. 20 Prozent der Stichprobe pflegt mehr als vier Bankbeziehungen. Es ist auch möglich, dass durch die Negativzins-Situation die Anzahl Bankbeziehungen bei einigen KMU weiter zugenommen hat. Entsprechend ist aus Sicht einer Bank zentral, die Hauptbank der Unternehmungen zu werden oder den «Share of Wallet» zu erhöhen. Multibanking – die Verwaltung von Zahlungskonten verschiedener Banken bei einer Bank – könnte hierfür ein wichtiges Puzzle-Teil sein.

Multibanking in der Schweiz

Das Thema Multibanking wurde hierzulande vor allem durch die seit Ende 2019 im Einsatz stehende Lösung von Valiant lanciert. Seit heute baut auch die UBS ihr Multibanking-Angebot aus. Die neu lancierte Lösung basiert einerseits auf EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Anderseits ist es auch möglich, an SWIFT angebundene Bankkonti über das im E-Banking verfügbare Multibanking zu bewirtschaften. EBICS hat in den letzten Jahren für den Finanzplatz Schweiz zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz von EBICS ist für die Institute in der Schweiz zwar nicht verpflichtend. Rund 40 Banken in der Schweiz (neben UBS z.B. Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, Basler KB, BLKB, NAB, Zürcher KB, Luzerner KB) haben ihn aber dennoch eingeführt.

So funktioniert das Multibanking bei UBS

Das Multibanking ist bei UBS ins E-Banking eingegliedert und beinhaltet die aus meiner Sicht folgenden interessanten Funktionen:

- Liquiditätsübersicht über alle Banken und alle Währungen.

- Zentral – und der grosse Differenzierungsfaktor gegenüber der Lösung anderer Schweizer Banken – ist aus meiner Sicht die Möglichkeit, dass KMU ihre Rechnungen im UBS Multibanking nicht nur über das UBS-Konto, sondern auch über Drittbanken-Konti bezahlen können (vgl. Abbildung 1). Wenn ein Kunde im E-Banking der UBS ist, kann er beispielsweise Rechnungen – sowohl als Einzelzahlung als auch als File Upload – auch über das ZKB-Konto bezahlen. Der einzige Unterschied zu einer «UBS-Überweisung» ist, dass jeder Zahlungsauftrag über Drittbank-Konti in der Access App noch bestätigt werden muss. Auch optisch sind diese Zahlungen (da sie über UBS KeyPort laufen) etwas weniger schön dargestellt als Zahlungen über das E-Banking von UBS. Für die (in der Regel sehr pragmatischen) KMU scheint mir dies aber kein Problem zu sein.

- Auch Überweisungen von Drittbank-Konti auf andere Drittbank-Konti über das UBS Multibanking (also zum Beispiel das Auslösen eines Kontoübertrags von Credit Suisse zu PostFinance) sind möglich.

- Transaktionsjournal mit verschiedenen Filter- und Suchmöglichkeiten (alle Banken; für UBS Konten in den üblichen Screens im E-Banking, für Drittbankkonten derzeit noch in der ersten Stufe über Keyport Screens)

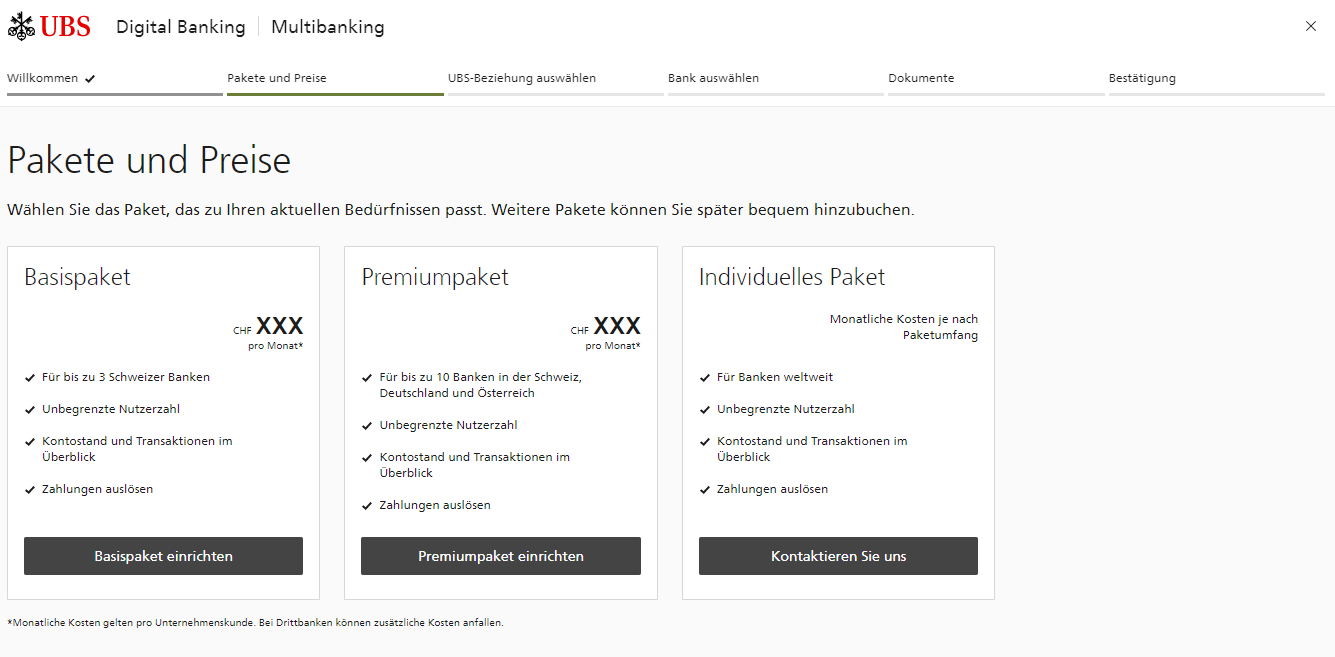

Interessant finde ich die Multibanking-Produktpalette. Die Kunden können zwischen drei Ausprägungen von Multibanking-Angeboten auswählen (vgl. Abbildung 2). Das Basispaket eignet sich für den überwiegenden Teil der KMU, welche «nur» drei zusätzliche Bankbeziehungen einbinden möchten. Im etwas teureren Premium-Angebot ist die Einbindung von maximal zehn Banken möglich, wobei hier nicht nur Schweizer, sondern auch Banken aus Deutschland und Österreich (mit EBICS-Schnittstellen) eingebunden werden können. Und schliesslich gibt es noch das individuelle Paket für Banken mit mehreren Konti weltweit, welche eine SWIFT-Anbindung benötigen. Diese Kosten sind stark abhängig vom Paketumfang.

Das Pricing wird erst im Herbst kommuniziert. Ich gehe davon aus, dass sich zumindest im Basispaket, die Kosten nicht wesentlich von dem Angebot der Valiant Bank (CHF 9.90 pro Monat) differenzieren werden.

Wichtig zu wissen ist auch, dass die Kundenberaterinnen und Kundenberater die aggregierten Konti (also inklusive der Drittbankenbeziehungen) der KMU-Kunden nicht sehen können. Die Bank setzt aber Data Analytics Tools ein, um besser Kundenbedürfnisse erkennen zu können.

Was beim UBS-Multibanking im Gegensatz zur Valiant Lösung hingegen derzeit nicht geht, ist eine automatisierte Liquiditätsplanung über alle Konti hinweg. Ein solches Angebot scheint mir aber gerade bei einer kumulierten Betrachtung sämtlicher Konti und auch vor dem Hintergrund der durch Covid-19 wieder stärker in den Fokus geratenen Liquiditätsplanung sehr wünschenswert aus Kundensicht. Gemäss Aussagen der UBS soll diese Funktionalität zu einem späteren Zeitpunkt aber möglicherweise ebenfalls eingebunden werden.

Onboarding bei EBICS suboptimal